あと何年? マンションの寿命

マンションの寿命とは、一体何年なのでしょうか?

新築を購入するにしろ、中古を購入するにしろ

「あと何年住めるのか?」

「寿命はいくらなのか?」

気になるところではないでしょうか。

マンション寿命 3つのポイント

マンションの寿命を考える際には、重要な要素がいくつかあります。ここでは大きく3つに分けて解説していきます。

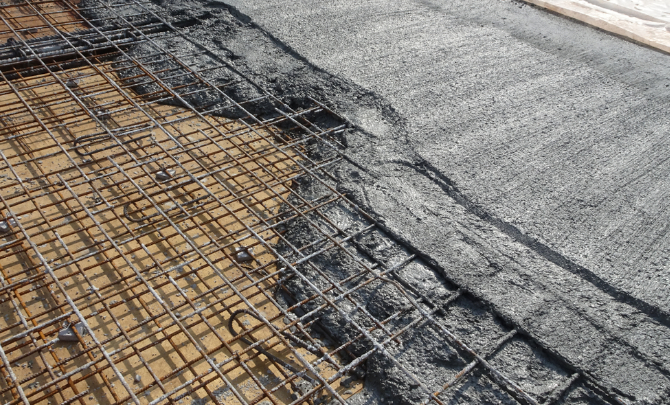

1. 鉄筋コンクリートの寿命

分譲マンションはそのほとんどがコンクリートで出来ています。躯体部分である鉄筋コンクリートは、マンションの寿命に直結する重要な要素です。具体的には柱、梁、床、壁などに鉄筋とコンクリートが使用されています。これらの部材のコンクリートがどのくらい持つのかが重要なポイントです。

通常、法定耐用年数を基準にすると、マンションの鉄筋コンクリートの建物は47年で全て償却するとされています。しかし、実際の寿命は複雑で、鉄筋の酸化やコンクリートの中性化などが影響します。一般的なマンションは、鉄筋コンクリートには大規模な改修が不要で、寿命は47年から65年程度とされています。

法定対応年数

実際の寿命

鉄筋の錆び

メンテナンス

特殊なコンクリート

鉄コンクリートの寿命は複雑で、多くの労力に依存します。建物の所有者や管理者は、定期的な点検とメンテナンスを行い、建物の寿命を最大限に延ばす努力をすることが重要です。

2. 配管の寿命

マンション内の給排水管も寿命に影響を与えます。古い亜鉛メッキ管から塩化ビニールライニング管、ポリエチレン管、ステンレス管など、さまざまな種類があり、それぞれの耐用年数が異なります。適切なメンテナンスを行えば、配管の寿命を延ばすことができます。

配管の寿命

配管の種類

鉄製配管

PVC(ポリ塩化ビニール)配管

PEX(クロスリンク)配管

メンテナンスと交換

配管の歴史と更新

水質と配管の寿命

予防策

3. 修繕積立金と長期修繕計画

マンションの寿命を考える際に欠かせないのが、修繕積立金(毎月の修繕費)と長期修繕計画です。マンション全体でいつまでにいくら貯め、いつ大規模修繕を行うかを明確に計画し、月々の積み立てを行うことが重要です。この積立金を適切に用意しなければ、修繕が行えず、マンションの寿命が縮まってしまいます。

修繕積立金(修繕費)

積み立て方法

長期修繕計画

修繕プロジェクトのリスト

予算と資金計画

メンテナンススケジュール

定期的なメンテナンス活動や点検のスケジュールも計画され、長期的な建物の健康状態を確保します。

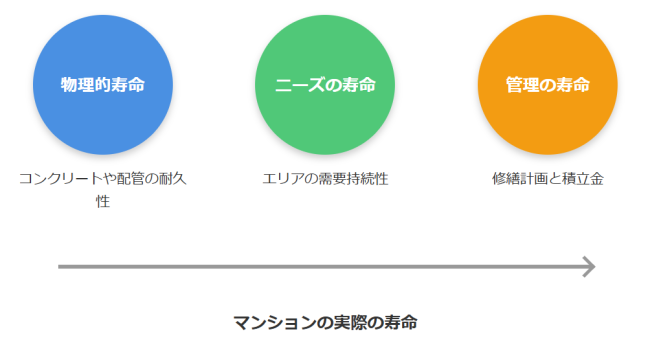

マンションの実際の寿命は?

中古マンションを購入する際に、多くの方が気になるのが「マンションの寿命」です。「マンションに寿命はあるのか?」という疑問に対して、結論から言えば、マンションには確かに寿命があります。適切なメンテナンスがされていないマンションは、最終的には「爆裂」という現象を起こして崩壊してしまう可能性もあります。

しかし、「マンションの寿命 = 47年」といった単純な数字で表せるものではありません。マンションの寿命は、物理的な耐久性だけでなく、そのエリアのニーズや管理状況など、複数の要素によって決まります。この記事では、マンションの実際の寿命について、様々な視点から詳しく解説していきます。

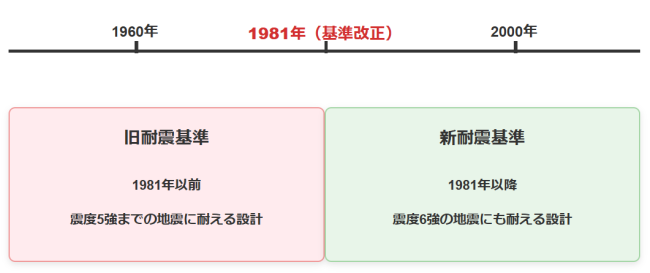

マンションの物理的寿命【旧耐震と新耐震の違い】

マンションを購入する際に、まず確認すべき重要なポイントの一つが「耐震基準」です。1981年以前に建てられた物件は「旧耐震基準」、それ以降は「新耐震基準」となります。

- 【旧耐震基準】:1981年以前に建てられたマンション。震度5強までの地震に耐えられる設計。

- 【新耐震基準】:1981年以降に建てられたマンション。震度6強の地震にも耐えられる設計。

1978年の宮城県沖地震の被害状況を検証した結果、旧耐震基準では不十分だという結論に至り、新耐震基準が制定されました。そのため、安全性を重視するなら新耐震基準のマンションを選ぶことが無難です。

ただし、都心部では不動産価格が高騰しており、新耐震基準のファミリータイプのマンションは1億円を超えることも珍しくありません。そのため、予算との兼ね合いで旧耐震基準のマンションも検討対象になることがあります。実際、旧耐震と新耐震では、エリアによっては40〜50%もの価格差があります。

旧耐震基準だからといって必ずしも避けるべきというわけではなく、立地条件や管理状態が良好であれば、検討する価値はあります。特に都心の好立地にある旧耐震マンションは、現在でも高値で取引されています。

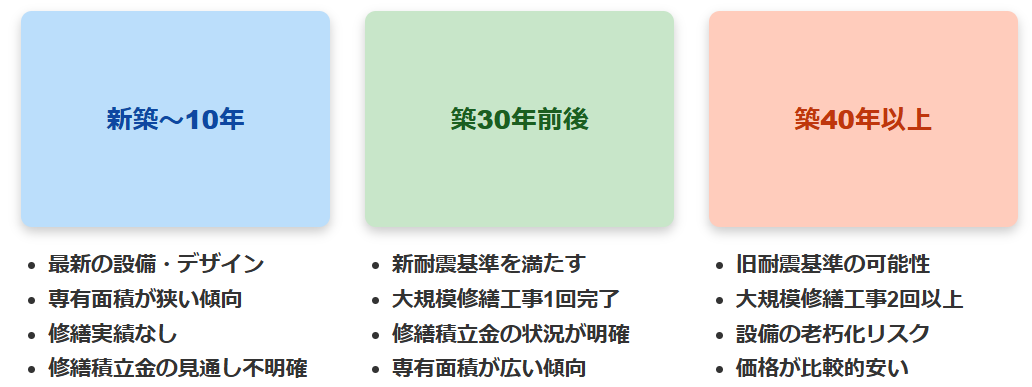

築30年のマンションは実はおすすめ?

築30年前後のマンションには、実は多くのメリットがあります。

- 新耐震基準を満たしている(1981年以降の物件)

- 大規模修繕工事が1回は完了している場合が多い

- 修繕積立金の状況や管理組合の財政状態が把握しやすい

- 新築マンションと比べて専有面積が広い傾向がある

国土交通省の修繕計画作成ガイドラインによると、1回目の大規模修繕工事は12〜15年目、2回目は24〜30年目に実施することが推奨されています。しかし実際には、1回目の大規模修繕工事は20年目頃に実施されることが多いです。

築30年のマンションであれば、すでに1回目の大規模修繕工事が完了していることが多く、その費用や修繕積立金の残高、2回目の修繕に向けた積立状況などが明確になっています。これにより、将来の修繕費用の見通しが立てやすくなります。

また、30年前のマンションは、現在の新築マンションと比べて専有面積が広い傾向があります。1990年前後は不動産バブル崩壊後で土地価格が下落していた時期であり、比較的広い土地を確保しやすかったため、90平米を超える広い部屋も珍しくありませんでした。現在の新築マンションでは、コスト削減のために専有面積を抑える傾向があり、2LDKでも60平米未満というケースも見られます。

築年数別マンションの特徴比較

コンクリートの寿命【マンションが崩壊するメカニズム】

マンションの構造体部分(柱、壁、梁、床)には主に鉄筋コンクリートが使用されています。これは人間で言えば骨格に当たる部分で、ここに劣化が生じるとマンション全体の強度が弱くなり、価値も下がってしまいます。

マンションの寿命について、税務上の指標である「法定耐用年数」は47年とされています。これは新築から毎年価値が減少し、47年後には税務上の価値がゼロになるという考え方です。しかし、日本建築学会によれば、一般的な用途で使用される鉄筋コンクリートの計画供用年数は65年とされています。

ただし、これはあくまで適切なメンテナンスが行われた場合の話です。メンテナンスが不十分だと、コンクリートは以下の4ステップで劣化していきます。

コンクリート劣化の4ステップ

1.ひび割れの発生と水分侵入

2.コンクリートの中性化

3.鉄筋の錆び

4.爆裂

適切な修繕工事を行うことで、コンクリートの寿命は65年以上持たせることが可能です。例えば、日本最古のRC造建築物である三井物産横浜ビル(1911年建築)は、定期的な修繕により100年以上経った今でも現役のオフィスビルとして使用されています。

一方、メンテナンスが行われなかった例として「軍艦島」があります。1916年に完成し、1974年に最後の住民がいなくなった後、40年以上メンテナンスされず、現在は崩壊した状態になっています。

ただし、福岡や札幌以上の大都市で、管理会社が入っている一般的な中古マンションであれば、適切なメンテナンスが行われているため、コンクリートの劣化による問題はほとんど心配ありません。例外的に注意が必要なのは、以下のようなケースです。

- 中小企業が保有する倉庫や作業場などの建物

- 自主管理で戸数が12戸以下のマンション

- 沖縄など潮風が当たる環境にある建物(コンクリートは塩分と日差しに弱い)

配管の寿命【水道管の種類と耐久性】

マンションの寿命を考える上で、構造体と同様に重要なのが配管です。配管が劣化すると、水道の蛇口から赤さびが出たり、配管内で錆が広がって目詰まりを起こし、水が流れなくなったりする問題が発生します。

| 配管の種類 | 主な使用時期 | 寿命 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 鉄管(亜鉛メッキ鋼管) | 1970年以前 | 10〜15年 | 錆びやすく寿命が短い |

| 塩ビ管 | 1970年代〜 | 30〜40年 | メンテナンスが必要 |

| ポリエチレン管 | 1990年代〜 | 半永久的 | 耐久性が高い |

| ステンレス管 | 1990年代〜 | 半永久的 | 最も耐久性が高い |

鉄管は1970年以前に建てられたマンションで使用されていましたが、錆びやすく寿命が短いため、現在流通している物件でそのまま使用されているケースはほぼありません。多くの場合、不動産会社が仕入れて修繕した上で販売されています。

塩ビ管は寿命が30〜40年とされていますが、これはメンテナンスを行った場合の年数です。定期的な点検が必要です。

最も耐久性が高いのはポリエチレン管やステンレス管で、適切なメンテナンスを行えば半永久的に使用できます。これらの配管はマンションの資産価値を高める要素となります。

ニーズの寿命【人口減少とマンションの価値】

物理的な寿命だけでなく、そのエリアに住みたいというニーズがあるかどうかもマンションの寿命を左右する重要な要素です。千葉大学大学院の研究「未来カルテ」によると、2050年の日本全体の人口維持率は81.2%(約2割減少)と予測されています。

地域によって人口の増減には大きな差があります。例えば、東京都江東区(豊洲などがあるエリア)の人口維持率は103%と、現在よりも増加すると予測されています。一方、千葉県市原市の人口維持率は66.4%と、2050年には現在の人口の1/3がいなくなると予測されています。

人口が大きく減少するエリアのマンションは、住む人がいなくなることで管理ができなくなり、劣化が進んで寿命が短くなる可能性があります。マンションの寿命を考える際には、そのエリアの将来的なニーズも重要な視点となります。

管理としての寿命【修繕計画と積立金】

マンションの資産価値を守るためには、管理組合がしっかり機能し、修繕のための資金が十分に確保されていることが重要です。コンクリートや配管は適切なメンテナンスをすれば65年から100年持つ可能性がありますが、メンテナンスには多額の費用がかかります。

マンションの寿命を考える上で重要なポイントは以下の2点です。

- 【長期修繕計画の有無】:建物の資産価値を左右するコンクリート部分や配管のメンテナンス工事をいつ実施するのか、そのためにどの程度修繕積立金を積み立てていくのかという計画書。国土交通省のガイドラインなどを元に作成されます。

- 【修繕積立金の充実度】:毎月の積立金が十分かどうか、将来の大規模修繕に対応できるだけの資金が確保されているかどうか。

管理会社が管理しているマンションであれば、長期修繕計画は99.9%の確率で存在します。自主管理のマンションでは存在しないケースもあり、その場合は建物の状態を実際に確認する必要があります。

修繕積立金については、国土交通省のガイドラインでは専有面積1平米あたり約200円とされています(70平米のマンションで月額1万4000円、50平米で月額1万円)。しかし、最近の物価上昇や職人不足を考慮すると、実際にはこの1.5倍程度(70平米で月額2万1000円程度)が必要と考えられます。

国土交通省ガイドライン

| 専有面積 | 月額目安 |

|---|---|

| 1平米あたり | 約200円 |

| 50平米 | 約1万円 |

| 70平米 | 約1万4000円 |

| 90平米 | 約1万8000円 |

現実的な目安(物価上昇等考慮)

| 専有面積 | 月額目安 |

|---|---|

| 1平米あたり | 約300円 |

| 50平米 | 約1万5000円 |

| 70平米 | 約2万1000円 |

| 90平米 | 約2万7000円 |

修繕積立金が不足すると、修繕工事が先延ばしになったり、一部の工事しか実施できなくなったりします。生命に関わる部分(屋上防水や外壁防水など)は優先されますが、エントランスやオートロックなど共用部の美観に関わる部分が劣化し、マンションの資産価値が下がる可能性があります。

また、修繕積立金が大幅に不足している場合、工事の際に一時金を徴収したり、銀行からの借入れが必要になることもあります。借入れがあるマンションは「借金があるマンション」というイメージから資産価値が下がりやすく、将来的に修繕積立金の値上げが予想されます。

特に戸数が少ないマンション(30戸以下)は、1戸あたりの修繕負担が大きくなるため、修繕積立金の状況をしっかり確認することが重要です。

まとめ【マンションの実際の寿命を決めるもの】

マンションの寿命は、以下の3つの視点から考える必要があります。

- 【物理的な寿命】:コンクリートや配管の耐久性

- 【ニーズの寿命】:そのエリアに住みたいという需要の持続性

- 【管理の寿命】:適切な修繕計画と十分な修繕積立金の確保

ニーズの寿命と管理の寿命は、物理的な寿命に直結します。人口が多く、ニーズの高いエリアであれば、適切な管理が行われることで、マンションの寿命は65年どころか100年持つ可能性もあります。逆に、これらの条件をクリアできないマンションは、65年という寿命もクリアできずに価値を失ってしまう可能性があります。

中古マンションを購入する際は、建物の物理的な状態だけでなく、そのエリアの将来性や管理組合の状況、修繕積立金の充実度なども含めて総合的に判断することが重要です。購入してからでは遅いので、事前にしっかりと調査しておきましょう。

マンション購入前のチェックポイント

- 建築年(旧耐震か新耐震か)

- 大規模修繕工事の実施状況

- 配管の種類と更新状況

- エリアの将来人口予測

- 長期修繕計画の有無と内容

- 修繕積立金の金額と積立状況

- 管理組合の運営状況

適切な調査と判断により、資産価値が長く続くマンションを選ぶことができます。マンションは単なる住まいではなく、大切な資産です。その「実際の寿命」を理解した上で、賢い選択をしましょう。

コメント