買ってはいけないNG中古マンション 10選

この記事は【有料級】ではありません。

無料で公開しているの【無料級】です。

【保存版】でもありません。

時は流れるので、その時々で内容は変わるでしょう。

買ってはいけないと書いていますが、そこまで断定的ではありません。タイトルの訴求を狙って無理やり「買ってはいけない」としています。ですから、避けるべきポイントだと思ってください。3つ以上のポイントがあてはまっていたら、購入は避けるべきでしょう。

避けた方が良いマンションの特徴10選

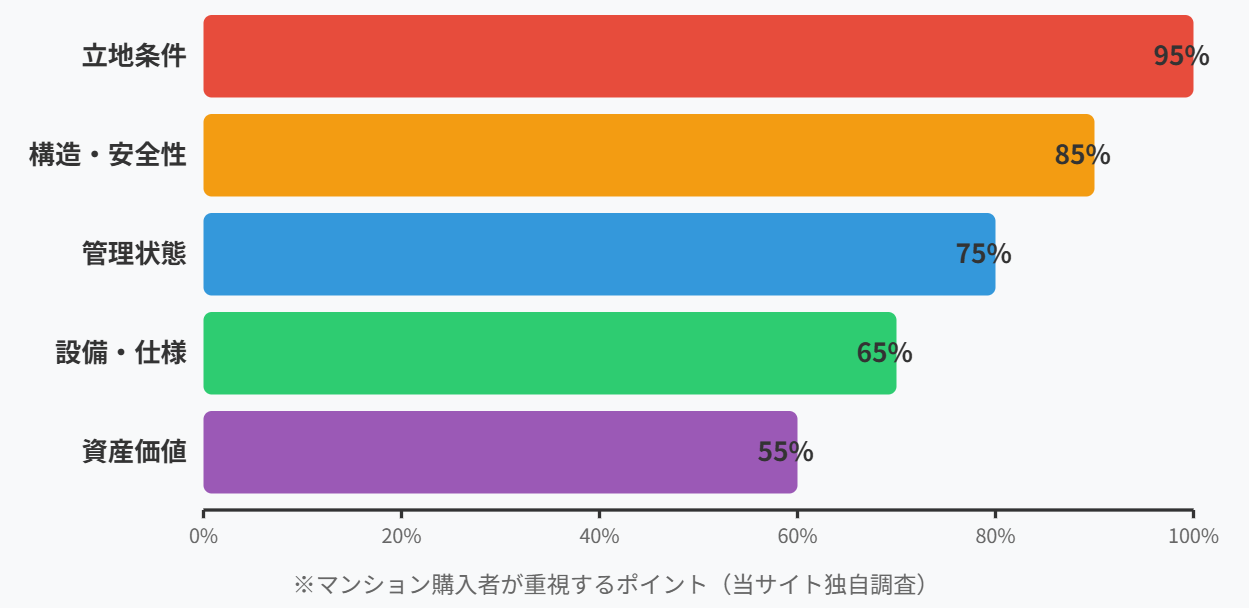

マンション購入は人生の大きな決断です。NGマンションの定義としては、居住性能に欠けるもの、安全性に欠けるもの、モラルに欠けるものなどが挙げられます。将来的にはそれらに欠けるマンションは資産価値も下がりやすいと考えられます。

マンション購入時の重要チェックポイント

第10位:床に傾きがあるマンション

Q:床が傾いてるのってそんなに問題なの?

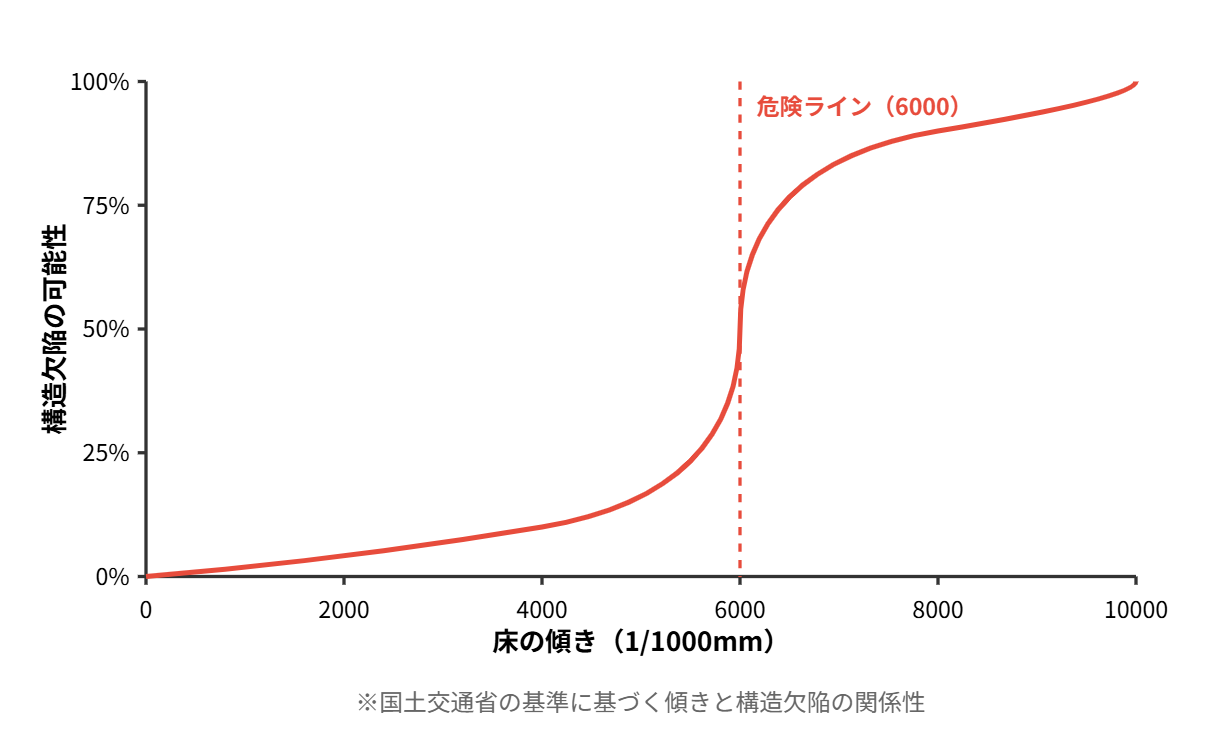

A:床の傾きは1mあたり6mm以上ありますと構造欠陥の可能性が高いとされております。家具の安定性や水はけに問題が生じますし、将来的に傾きが進行するリスクもございます。国土交通省の基準でも危険とされている数値ですので、特に中古物件をご検討の際は専門家による調査をお勧めしております。

床が傾いているマンションは避けるべきです。1mあたり6mmの傾斜があれば構造上の主要な部分に欠陥がある可能性が高いと国土交通省が定義している数値です。これは品確法にも記載されています。

これを正確に測るにはレーザー水平器が一番ですが、小さめの水平器で試してみても傾きは十分分かります。異なる複数の住戸の中でその水平器で測ってみて、同じような方向に傾いているのであればマンション自体全体が傾いているということも考えられますので注意してみてください。

床の傾き度合いと構造欠陥の可能性

床の傾きは、単なる見た目や生活の不便さだけでなく、建物の構造的な問題を示す重要なサインです。特に経年変化ではなく、建設当初から傾いている場合は、基礎工事や地盤調査に問題があった可能性が高いと言えます。

床の傾きの許容範囲については、建築基準法や住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められています。新築マンションの場合は1000分の3(1mあたり3mm)以内、中古マンションでも1000分の5(1mあたり5mm)程度までは許容範囲とされています。しかし、1000分の6(1mあたり6mm)以上の傾きがある場合は、構造上の主要な部分に欠陥がある可能性が高いとされています。

第9位:ハザードマップにかかるマンション

Q:ハザードマップって何?なんで大事なの?

A:ハザードマップは自然災害リスクを示した地図でございまして、非常に重要な指標となります。リスクが高いエリアは将来的に保険料上昇や融資条件厳格化の可能性がございますし、災害時のライフライン停止の影響も大きくなります。お客様の大切な資産と安全を守るためにも、ご購入前に必ずハザードマップをご確認いただくことをお勧めしております。

自然災害の危険度をチェックすることは、今後のマンション選び・住宅選びでは外すことができません。国土の大部分が山であり、その間を流れる河川の水を利用して狭い地域で暮らしてきた日本、そして地震大国と言われる日本では、現在自然災害を100%避けることは非常に困難でしょう。

しかし近年は地球環境に起因する気象災害なども増加して、今までは考えられなかったとされる災害も起こっています。これらの自然災害・気象災害に科学や技術で真っ向勝負していっても、到底打ち勝つことができるとは今のところは思えません。

では何ができるのかというと、しっかりと科学的に分析をした上で災害が起きやすい場所から逃げる・遠ざかるということです。これからマンション購入・住宅購入をお考えの皆様は、できるだけ災害リスクが高いエリアを避けて欲しいということです。

是非ハザードマップなどを一度じっくりご覧いただき、その上でマンション選びをしていただきたいと思います。

ハザードマップは、国や自治体が作成する災害予測地図であり、洪水、土砂災害、津波、地震など様々な自然災害のリスクを視覚的に示したものです。これらは科学的な調査と過去の災害データに基づいて作成されており、住宅購入時の重要な判断材料となります。

日本のハザードマップは世界的にも高い精度を誇り、過去の災害でもその予測の正確さが証明されています。例えば、2019年の台風19号による浸水被害は、ほぼハザードマップの予測通りの範囲で発生しました。

ハザードマップで確認すべき主な災害リスクには以下のようなものがあります。

- 洪水ハザードマップ:河川の氾濫による浸水予測区域と浸水の深さ

- 土砂災害ハザードマップ:土砂崩れ、地滑り、土石流の危険区域

- 津波ハザードマップ:津波による浸水予測区域と浸水の深さ

- 地震ハザードマップ:地震の揺れやすさ、液状化の危険性

- 火山ハザードマップ:火山噴火による影響範囲

第8位:害獣被害のあるマンション

Q:害獣被害って具体的にどんな問題があるの?

A:害獣被害は主に鳩の糞害が問題となっております。一度住み着くと追い払いが非常に困難で、防鳥ネットを設置すると眺望・日当たりが悪化してしまいます。10年以上対策が必要になるケースも少なくございません。バルコニーの使い勝手や眺望に影響しますので、ご内覧時には周辺の状況もご確認いただくことをお勧めいたします。

具体的には主に鳩の被害があるマンションです。鳩は平和の象徴です。平和公園周辺には非常に多くの鳩がいます。ひと昔程ではありませんが、鳩被害があるのも事実です。鳩被害には2つのケースがあります。鳩が来始めていて少しずつ被害が出ているマンションと、すでに被害が出ているために対策を講じているマンションです。

鳩は非常に執着性の強い鳥だと言われていて、一度「ここは巣だ」「産卵場所だ」と思われて住みつくと、追い払っても追い払っても戻ろうとする習性があります。鳩の糞の痕跡があるバルコニーなどは注意して見てみてください。

すでに対策をしているマンションは、手すりなどにバードレスマットを敷いていたり、防鳥ネットをバルコニーに貼っていたりします。平和公園周辺の築古マンションではよく見かけます。ネットは眺望や日当たりが悪くなりますし、すぐにネットを外すわけにもいきません。執着性の強い鳩はネットを外すとまた戻ってきます。私の知っているマンションではネットを10年以上も貼り続けていました。

第7位:リビングの開口部が掃き出しではないマンション

Q:リビングの窓が腰高窓だと何が不便なの?

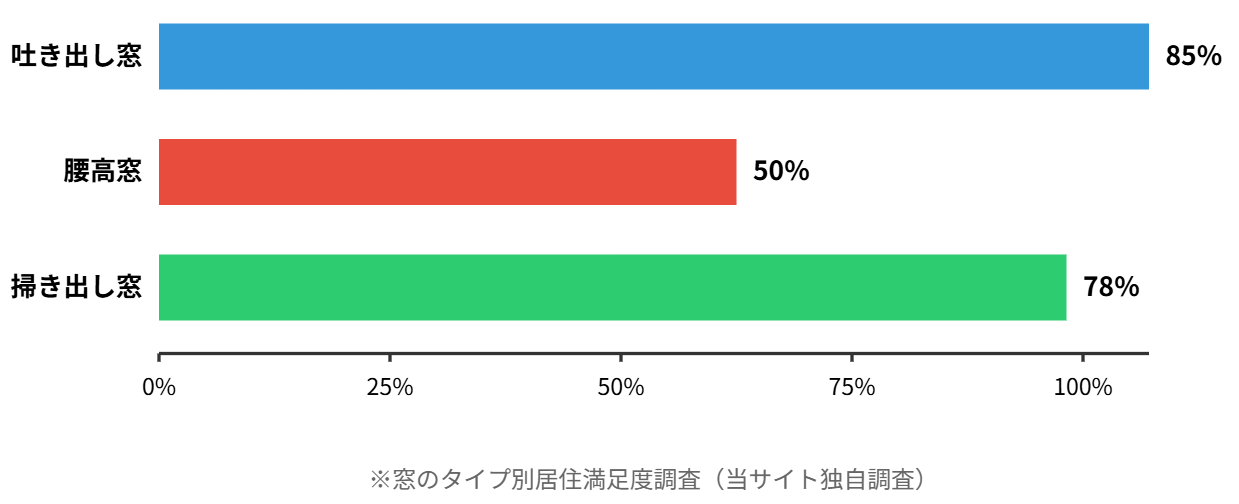

A:腰高窓のリビングはバルコニーに出られない構造となっており、室内が暗く解放感に欠ける傾向がございます。家具配置の自由度よりも居住性の低下が問題となりますし、将来的な売却時にも不利になりやすい要素でございます。日々の暮らしの質に直結する部分ですので、ぜひご内覧時にご確認いただければと存じます。

掃き出し窓とは、床から天井近くまであるサッシで、そこから外に出られる窓のことです。経験上、リビングが出窓(いわゆる腰高窓)になっているマンションは人気がありません。

腰高窓のメリットは家具の配置がしやすいことや冷暖房効果が高いことなどですが、リビングからバルコニーに出ることができない、室内が暗くなる、解放感がないなど、デメリットの方が大きいと考えられます。出窓になっていておしゃれな感じがするかもしれませんが、実際の中古市場においては、売却スピードが遅いマンションです。

窓のタイプ別 居住満足度比較

第6位:大梁位置の下に玄関があるマンション

Q:大梁の下に玄関があるって、どうして危ないの?

A:大梁下の玄関は地震発生時に大梁が変形すると玄関ドアが開かなくなるリスクがございます。これにより避難経路が断たれる危険性があり、阪神大震災でも実際に被害が報告されております。お客様とご家族の安全に関わる重要な問題ですので、特に中古物件をご検討の際はぜひご確認いただきたい点でございます。

大梁とは柱と柱を結ぶ線に施されている大きなコンクリートの梁のことです。地震が起きた時、この大梁が大きく揺れた際に、その下に玄関が設置されていると、扉や枠が大きく変形してしまい開かなくなることが起こりえます。

通常、最近のマンションでは災害などに配慮したマンションの作りでは、各戸の玄関扉は大梁の下には設置しないということは常識です。しかし、そうではないマンションも存在するようです。いざという時のために、柱と柱を結ぶ大梁の下に玄関が設置されていないかどうか確認してみましょう。

大梁位置の下に玄関がある問題は、単に見た目の問題ではなく、災害時の生命に関わる重大な安全上の問題です。地震発生時に玄関ドアが開かなくなると、避難経路が断たれ、最悪の場合は閉じ込められてしまう危険性があります。

マンションの構造において、大梁は建物の骨組みを形成する重要な部材です。地震などの横からの力(水平力)がかかると、大梁は上下に大きく変形します。その下に玄関ドアがあると、梁の変形によってドア枠が歪み、ドアが開かなくなる可能性が高くなります。

この問題は、特に旧耐震基準(1981年以前)のマンションに多く見られますが、新耐震基準のマンションでも設計上の配慮が不足している場合には同様の問題が発生することがあります。

第5位:店舗・事務所があるマンション

Q:店舗が入ってるマンションって便利そうだけど、何か問題あるの?

A:店舗併設マンションは確かに便利な面もございますが、不特定多数の方の出入りでセキュリティが低下する懸念がございます。騒音・匂い問題が発生しやすく、テナント入替時の工事も頻繁に行われます。管理面も複雑化しますので、セキュリティや静かな住環境をお求めのお客様にはご検討いただきたいポイントでございます。

居住ゾーンの中に事務所や店舗などが混在しているマンションは避けた方が良いでしょう。不特定多数の人が出入りするマンションは、防犯面でも劣ることになります。

マンションを選ぶ人の多くは、戸建てよりもセキュリティ面が安心だからという理由があります。セキュリティ面に不安があるマンションは資産価値も下がります。

店舗や事務所が入居しているマンションは、一般的に「複合用途マンション」と呼ばれます。このタイプのマンションには、単なるセキュリティの問題以外にも様々な問題が潜んでいます。

まず、管理面での複雑さが挙げられます。住居部分と店舗・事務所部分では管理のニーズが異なるため、管理規約や費用負担の方法が複雑になりがちです。例えば、共用部分の清掃頻度や時間帯、セキュリティシステムの運用方法などで意見の相違が生じやすくなります。

また、店舗や事務所の営業時間によっては、早朝や深夜に人の出入りや作業音が発生することもあります。特に飲食店が入居している場合は、調理の匂いや廃棄物の問題も発生する可能性があります。

第4位:LDKが使いにくいマンション

Q:使いにくいLDKってどんな感じなの?

A:使いにくいLDKは正方形に近い形状で空間区分けが難しくなっております。特に12畳以下では家具配置に制約が多く、ご家族が同時に別々の活動をしづらい状況が生じます。お客様の生活スタイルに合わせた空間づくりが難しくなりますので、間取り図だけでなく実際の使い勝手をご想像いただくことが重要でございます。

これは正方形に近い形のリビングダイニングを指します。特に12畳以下のLDKになると、リビングの部分とダイニングの部分に重なる箇所が出てくるため、非常に使いにくく家具の配置が難しい場合があります。12畳以上あるLDKでも非常に使いにくいマンションもあります。特に70㎡以下の3LDKでは、必然的にLDが狭くなるため、この問題が発生しやすくなっています。

リビングは住戸の中でも滞在時間が長い一番重要な空間です。そこから見える眺望、そして実際に住んだ時の使い勝手の良さ、家具の配置なども十分考えた上でマンション選びをしてください。また、手持ち家具を新居でも使用する場合には寸法をしっかり測った上で判断してください。

LDKの形状は、単なる見た目の問題ではなく、日々の生活の質に直結する重要な要素です。特に、家族が集まる中心的な空間であるLDKの使いやすさは、マンション選びの大きなポイントとなります。

理想的なLDKの形状は、長方形または縦長の形状です。これにより、リビングスペースとダイニングスペースを明確に分けることができ、それぞれの機能を最大限に活かすことができます。一方、正方形に近いLDKでは、空間の区分けが難しく、家具の配置に制約が生じやすくなります。

| LDKの形状 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 長方形 | 空間の区分けがしやすい 家具の配置がしやすい |

窓の位置によっては採光に偏りが出る |

| 正方形 | コンパクトに感じる 中央に家具を置きやすい |

空間の区分けが難しい 家具の配置に制約がある |

| L字型 | 自然に空間が分かれる 変化のある空間演出が可能 |

デッドスペースができやすい 大型家具の配置が難しい |

第3位:機械式駐車場があるマンション

Q:機械式駐車場って便利じゃないの?どんな問題があるの?

A:機械式駐車場は故障が多く維持費が高額になる傾向がございます。15〜20年で億単位の更新費用が必要となり、稼働率低下で管理費を圧迫することも少なくありません。また車高制限で大型車が駐車できないといった制約もございますので、将来的なコスト面でのリスクをご考慮いただければと存じます。

機械式パーキングがあるマンションは避けた方が良いでしょう。よく故障し、メンテナンス費が高いためにマンション全体の管理会計に大きく影響を与えるからです。ランニングコストも高いです。

しかも100%稼働していればいいのですが、多くの場合、故障や駐車の出し入れの面倒さも手伝って空きが多いマンションをよく見かけます。特に築年数が多いマンションでは住民の高齢化等により、駐車場の空き区画が多くなっている現実があります。駐車料金は修繕積立金の積立予算に含まれていますし、メンテナンス費用の高さが原因で会計が圧迫されているマンションもよく見かけます。

会計の安定は、これからのマンション運営に非常に大事ですし、資産価値にも影響を与えますので気をつけてみてください。

機械式駐車場の問題点は、単に故障が多いということだけではありません。機械式駐車場は一般的に15〜20年程度で大規模な更新工事が必要になります。この更新費用は数千万円から場合によっては億単位になることもあり、修繕積立金に大きな負担をかけます。

また、機械式駐車場は操作が複雑で、特に高齢者や女性ドライバーには使いづらいという声も多く聞かれます。平置き駐車場と比べると、圧倒的不便です。そのため、マンション内の駐車場が空いているにもかかわらず、近隣の平置き駐車場を借りる住民も少なくありません。これは駐車場収入の減少につながり、マンション全体の財政を圧迫する原因となります。

さらに、機械式駐車場は車高制限があることも問題です。近年は大型SUVや高級車など車高の高い車種が増えていますが、これらの車は機械式駐車場に入らないケースが多いです。昨今は車の車幅が広くなっています。ここ20~30年間主流であった機械式駐車場の幅は1850㎜です。これに入りきらない車が増えています。そのため、高額所得者ほど駐車場を利用できないという矛盾が生じています。

機械式駐車場のあるマンションを購入検討する際は、以下の点を必ず確認しましょう。

また、機械式駐車場の種類によっても問題の深刻さは異なります。一般的に、多段式(3段以上)のものは故障リスクが高く、メンテナンス費用も高額になります。2段式の場合でも、油圧式は油漏れなどのトラブルが発生しやすいため注意が必要です。

将来的には、カーシェアリングの普及や自動運転技術の発展により、マンションの駐車場需要自体が変化する可能性もあります。そのため、機械式駐車場への大規模投資は将来的なリスクも含んでいると言えるでしょう。

第2位:地上15階建てのマンション

Q:15階建てのマンションって何か問題あるの?

A: 15階建てマンションは高さ制限ギリギリの設計となっておりまして、天井高が低く設計されがちでございます。設備配管スペースも狭く、階段勾配が急で避難時に危険な場合もございます。これは利益優先の設計思想の表れと言えますので、ご購入の際はご確認いただくことをお勧めいたします。

マンションを建てる時の建築基準法では、高さによって防災面や構造面などの基準が変わってきます。高さが高くなるほど厳しくなり、建築費が割高になります。基準となる高さは31m、45m、60m、100mとなります。タワーマンションは60m以上になります。

高さ45m以内で建築するマンションが多いのですが、各階の高さ(階高)が3mちょうどだと15階建てにすると高さが45mになるので法律内です。しかし実際にはスラブの厚さもあるので階高は3mよりも低くなるのが普通です。これを二重天井にしようとすると実際の天井高は2.5mを切らざるを得ません。

| 階数 | 特徴 | 天井高 |

|---|---|---|

| 14階建て | ゆとりを持って設計 | 二重天井でも十分な高さ確保 |

| 15階建て | 限界まで階数を増やした設計 | 二重天井だと2.5m未満になりがち |

分譲主は利益優先で15階建てにするために、二重天井にして階高を圧縮するような工夫をします。これが15階建てのマンションは分譲主目線・利益優先で建てられたマンションで、1階を削って14階建てにしてあるマンションはゆとりを持って作られ、居住性優先・顧客目線のマンションだと言われる所以です。

14階建てか15階建てか、一度気にしてみてください。二重天井か否かの目安になることもあると思います。

15階建てマンションの問題は、単に天井高が低いという点だけではありません。建築基準法の高さ制限(45m)ギリギリまで建物を高くすることで、様々な設計上の妥協が生じています。

建築基準法では、高さ31mを超えると防火・避難に関する規制が厳しくなり、45mを超えると構造計算や耐震性に関する基準がさらに厳格になります。そのため、多くのデベロッパーは45m以内に収めようと努力します。

15階建てマンションでは、階高(各階の床から次の階の床までの高さ)を極限まで圧縮するため、以下のような問題が生じやすくなります。

第1位:総戸数の少ないマンション

Q: 少ない戸数のマンションって、どうして避けた方がいいの?

A: 少戸数マンションは管理費・修繕積立金が割高になってしまいますね。理事会の負担も頻繁に回ってきますし、大規模修繕の費用も高額になりがちでございます。結果として資産価値の下落リスクが高くなりますので、ご注意いただきたいポイントでございます。

1つのマンションが30戸以下の小規模マンションは、長期的に住むことを考えると不利な点が多いため、避けた方が良いでしょう。東京都のマンションの平均戸数は約35戸ですが、30戸以下のマンションでは様々な問題が生じやすくなります。

小規模マンションの最大の問題点は、管理費や修繕積立金などの毎月の費用が割高になることです。特に20戸以下の超小規模マンションでは、さらに費用負担が大きくなります。ワンフロアー2世帯のマンションなんてもってのほかです。

過去10年で見ても、マンションの修繕積立金は1.5倍に増加しており、今後もさらに上昇することが予想されます。管理費と修繕積立金を合わせて月額4万円を超えるマンションは売れ行きが悪くなる傾向があります。70平米程度の物件でも、管理費と修繕積立金を合わせると5万円近くになることも珍しくありません。修繕費に関しては、実際にスーモ等に掲載されている小規模マンションを見れば、すぐにわかります。

| 総戸数 | 問題点 | リスク |

|---|---|---|

| 20戸以下 | 管理費・修繕積立金が極めて高額 | 非常に高い |

| 21〜30戸 | 管理費・修繕積立金が割高 | 高い |

| 31〜50戸 | 管理組合運営の負担が大きい | 中程度 |

| 51戸以上 | 比較的安定した運営が可能 | 低い |

小規模マンションでは、共用部分の設備も簡素化されていることが多く、エントランスが小さい、エレベーターが狭い、オートロックが古いなどの問題があります。また、管理人が常駐していないケースも多いです。

さらに、小規模マンションでは住民同士の距離が近すぎるという問題もあります。プライバシーが保ちにくく、トラブルが発生した際に居住環境が悪化しやすいです。

将来的な価格の下落幅も大きくなる可能性があります。マンションの価格は築20年を過ぎると、築年数よりも需給バランスで決まるようになりますが、小規模マンションは大規模マンションに比べて建物の更新や設備の入れ替えが遅れがちで、築30年頃から価格差が顕著になってきます。

小規模マンションが抱える具体的な問題点をさらに詳しく見ていきましょう。

1. 管理費・修繕積立金の高騰

マンションの管理費や修繕積立金は、基本的に総戸数で割って負担するため、戸数が少ないほど1戸あたりの負担が大きくなります。例えば、エレベーターのメンテナンス費用は、20戸のマンションと100戸のマンションでほぼ同じですが、1戸あたりの負担額は5倍の差が出ます。

2. 管理組合運営の負担

小規模マンションでは、理事会の役員を務める頻度が高くなります。30戸のマンションで理事会が5人体制の場合、単純計算で6年に1回は役員を務める必要があります。高齢者や単身世帯、多忙な共働き世帯にとって、これは大きな負担となります。

3. 修繕計画の遅延リスク

小規模マンションでは、大規模修繕工事の際に工事会社からの見積もりが割高になりがちです。これは、工事の規模が小さいため、スケールメリットが働かないためです。その結果、修繕計画が先送りされるリスクが高まります。

4. 管理会社の質

大手の管理会社は、採算性の観点から小規模マンションの管理を敬遠する傾向があります。そのため、小規模マンションでは中小の管理会社に依頼せざるを得ないケースが多く、サービスの質にばらつきが出ることがあります。

5. 共用施設の限界

小規模マンションでは、コスト面から共用施設が最小限に抑えられることが多いです。防犯カメラの設置数が少ない、宅配ボックスがない、ゴミ置き場が狭いなど、生活の利便性に影響する問題が生じやすくなります。

6. 資金繰りの不安定さ

小規模マンションでは、数戸の滞納が全体の財政に大きな影響を与えます。例えば、30戸のマンションで3戸が管理費を滞納すると、収入の10%が失われることになります。これは、修繕計画や日常の管理に大きな支障をきたす可能性があります。

小規模マンションを購入検討する際のチェックポイント

小規模マンションの中でも、特に注意が必要なのは、「ワンルームマンション」や「投資用マンション」として販売されたものを中古で購入するケースです。これらは当初から長期的な居住を想定していないため、管理体制や建物の質に問題があることが少なくありません。

一方で、小規模マンションにもメリットはあります。住民同士の距離が近いため、良好な関係が築ければコミュニティ形成がしやすく、防犯面でも安心感があります。また、意思決定が早いため、必要な修繕や改修をタイミングよく実施できる可能性もあります。

しかし、長期的な資産価値や居住性を考えると、可能であれば50戸以上の中規模以上のマンションを選ぶことをお勧めします。特に、これからの時代は建物の老朽化対策や省エネ対応など、マンション全体で取り組むべき課題が増えていくため、安定した管理体制と十分な資金力を持つマンションが有利になると考えられます。

まとめ

本日は「買ってはいけないNGマンション10選」として、NGマンションを10個例を挙げて解説しました。冒頭でも述べましたが、記事タイトルは「買ってはいけない」としていますが、避けるべきポイントだと思ってください。3つ以上のポイントがあてはまっていたら、購入は避けるべきでしょう。マンション購入は人生の大きな決断です。後悔しないためにも、これらのポイントをしっかりチェックして、良質なマンションを選びましょう。

また、マンションの資産価値を保つためには、建物自体の品質だけでなく、管理組合の運営状況や修繕積立金の状況なども重要です。購入前にはこれらの点もしっかり確認することをお勧めします。

コメント