新築分譲マンションでは、価格高騰の煽りを受け、コストカット・コストダウンが行われています。

特にここ2、3年は顕著です。

私もVEの判断をしたことがありますが、担当者は断腸の思いです。

とは言え、以前と比べて、ショボくなっているのは事実!!

【PR】

価格高騰で新築マンションのコストカットがエグイ!!

新築マンション市場において、価格高騰の影響でコストカットが横行している現状をご存知でしょうか。10年間で3000万円以上も価格が上昇した新築マンション市場では、デベロッパー各社が販売価格を抑制するため、様々なコストダウン策を実施しています。しかし、これらの施策は購入者の住環境に大きな影響を与える可能性があります。本記事では、現在の新築マンション市場の実態と、購入検討者が注意すべきポイントについて詳しく解説します。

新築マンション価格の驚異的な高騰

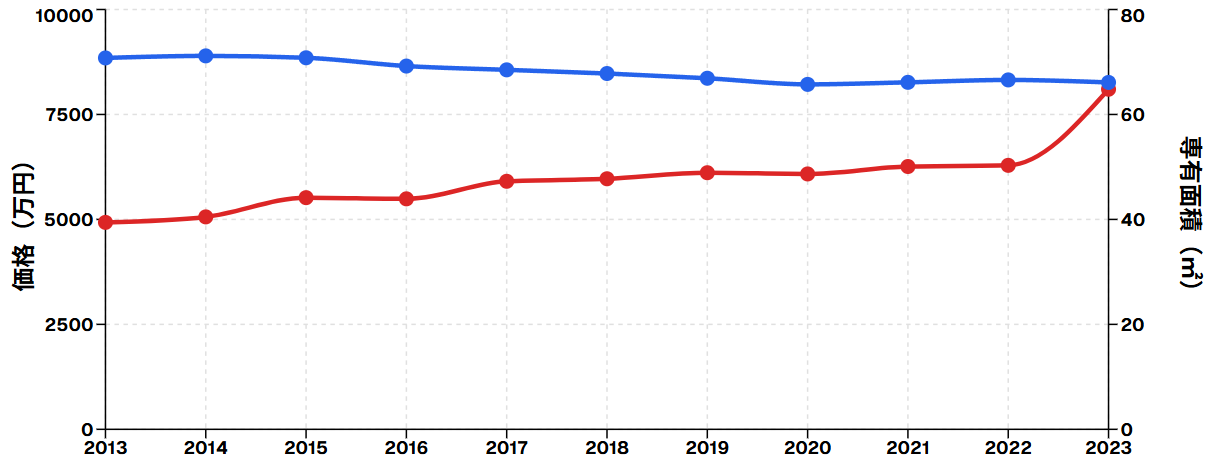

10年で3000万円の価格上昇が示す市場の変化

Q: 新築マンションの価格はどの程度上昇しているのですか?

A: 首都圏では2013年の4929万円から2023年には8101万円と、10年間で3000万円以上高騰しています。

- 2013年:平均価格4929万円

- 2023年:平均価格8101万円

- 上昇額:3172万円(約64%の増加)

- 必要年収の変化:380万円→1140万円(返済負担率35%の場合)

不動産経済研究所のデータによると、首都圏の新築マンション価格は過去10年間で劇的な変化を遂げています。2013年には1000万円の自己資金があれば、年収380万円程度の平均的な会社員でも購入可能でした。しかし、現在では同じ条件で購入するには年収1140万円が必要となり、一般的なサラリーマンには手の届かない価格帯となってしまいました。

東京圏新築マンション価格・専有居住の時代

この価格高騰の背景には、土地の仕入れ費用上昇、建築資材費の高騰、人件費の増加などが複合的に影響しています。特に都心部では土地価格の上昇が顕著で、デベロッパーは高い土地代を回収するため、必然的に販売価格を引き上げざるを得ない状況となっています。

専有面積圧縮による価格調整の実態

Q: 価格上昇に対してデベロッパーはどのような対策を取っていますか?

A: 専有面積を狭くすることで価格上昇を抑制し、購入しやすくする施策を実施しています。

- 2014年:平均71.16㎡

- 2020年:平均65.73㎡

- 圧縮面積:5.43㎡(約3畳分の減少)

- 圧縮率:約7.6%の面積削減

専有面積の圧縮は、価格高騰に対するデベロッパーの苦肉の策といえます。2014年から2020年にかけて、平均専有面積は5.43㎡も狭くなりました。これは畳約3畳分に相当する面積で、リビングルームや寝室の広さに直接影響を与えています。

興味深いのは、2021年以降に平均専有面積がやや回復している点です。しかし、これは富裕層向けの100㎡超の超高額物件が増加したことによる統計上の変化であり、一般的な価格帯のマンションでは面積圧縮が続いているのが実情です。

設備・仕様のグレードダウンによるコストカット

生活利便性に直結する設備の削減

Q: どのような設備がコストカットの対象となっているのですか?

A: ディスポーザー、床暖房、複層ガラスなど、生活の質に関わる重要な設備が削減されています。

- スロップシンクの取り止め

- ディスポーザーの取り止め

- 手洗いカウンターの取り止め

- 床暖房の取り止め

- 複層ガラスの取り止め

ディスポーザーは各住戸のシンクに設置される生ごみ粉砕機で、砕いた生ごみを専用配管で地下の浄化槽に流し、バクテリアで分解する優れた設備です。この設備を取り止めることで、粉砕装置だけでなく専用排水管や地下浄化槽も不要となり、数千万円から数億円のコストカットが可能になります。しかし、購入後の個人での設置は困難で、生活の利便性に大きく影響します。

床暖房についても、近年は大半のマンションで採用されていた設備ですが、コストカットの対象となるケースが増えています。温水を通すパイプをフローリング下に張り巡らせる工事費と設備代金を削減できるため、デベロッパーにとっては魅力的なコストダウン項目となっています。

複層ガラスは結露防止や冷暖房効果向上に重要な役割を果たしますが、1枚ガラスと比較してコストが高いため、削減対象となることがあります。Low-e金属膜を使用したタイプと乾燥空気のみのタイプがありますが、いずれも省エネ性能に大きく影響する重要な設備です。

エレベーター台数削減による利便性の低下

待ち時間増加と生活ストレスの関係

Q: エレベーターの台数はどのような基準で決められているのですか?

A: 一般的に60戸に1基が目安とされていますが、コストカットで基準を下回るケースが増えています。

- 14階建て120戸:標準2基→削減後1基

- 超高層300戸:標準5基→削減後3-4基

- 3階建て100戸:標準1基(実質50戸相当)

- 削減効果:1基あたり数千万円のコストカット

| 建物規模 | 戸数 | 標準台数 | 理由・備考 |

|---|---|---|---|

| 3階建て | 100戸 | 1基 | 実質50戸相当(2-3階のみ利用) |

| 14階建て | 120戸 | 2基 | 標準的な高層マンション |

| 超高層 | 300戸 | 5ベース | エレベーターも非常に活用 |

エレベーターの必要台数は、マンションの戸数と階数によって経験則的に決まっています。14階建てで120戸程度の規模であれば2基が標準とされますが、コストカット優先で1基に削減されるケースが見られます。超高層マンションでは更に深刻で、本来5基必要なところを3-4基に削減することで、朝の通勤時間帯には満員通過で5分以上待たされる事態が発生します。

エレベーター1基の設置費用は数千万円に及ぶため、デベロッパーにとっては大きなコストカット項目となります。しかし、住民の日常生活における利便性やストレス軽減を考慮すると、適切な台数の確保は必須といえるでしょう。

構造・工法の簡素化によるコストダウン

鉄骨階段採用による問題点

Q: 外階段の材質によってどのような違いがあるのですか?

A: コンクリート製から鉄骨製に変更することで工事費を削減できますが、騒音や維持費の問題があります。

- 工場生産による工期短縮

- 現場での取り付け工事の簡素化

- 塗装メンテナンス頻度の増加

- 上り下りの際の騒音問題

マンションの外階段は、従来コンクリート製が主流でしたが、コストダウンのため工場生産の鉄骨階段を採用するケースが増えています。鉄骨階段は工場で製造してトラックで現場に運び込み、コンクリート外壁や開放廊下に取り付けるだけなので、施工が簡単で工期短縮にもつながります。

しかし、鉄骨階段にはデメリットもあります。塗装の劣化が早く、コンクリート製よりも頻繁な塗り替えが必要になります。また、非常階段を上り下りする際の金属音が響きやすく、特に夜間や早朝の使用時には近隣住戸への騒音問題となる可能性があります。

直貼り構造による居住性への影響

Q: 直貼り構造とはどのような工法で、どんな問題がありますか?

A: 二重床を省略してコンクリート面に直接床材を貼る工法で、遮音性や配管メンテナンス性が低下します。

- 階高の削減による建築コスト低減

- 遮音性能の低下

- 配管メンテナンスの困難化

- 将来的なリフォーム制約

直貼り構造は、従来の二重床構造を省略してコンクリートスラブに直接床材を貼る工法です。二重床構造では、コンクリート面の上に支えとなる脚を立てて床材を設置し、その空間に給水管やガス管を通していました。直貼り構造では、コンクリートスラブ自体に段差を設けて配管スペースを確保します。

この工法により階高を低く抑えることができ、建築コストの削減につながります。しかし、上階からの足音や生活音が伝わりやすくなり、居住性に大きく影響します。また、将来的な配管交換やリフォーム時の制約も大きく、長期的な住環境を考慮すると問題のある工法といえます。

間取りプランの簡素化とその影響

面積圧縮型3LDKの問題点

Q: 面積圧縮型3LDKにはどのような問題がありますか?

A: 70㎡を切る3LDKでは各部屋が狭く、旗竿型LDで使い勝手が悪くなる傾向があります。

- 最低必要面積:70㎡

- 実際の販売面積:60㎡台(一部60㎡未満)

- 洋室サイズ:5-6畳程度

- LDの実質使用面積:9.5-10.5畳

面積圧縮型3LDKは、コストカットマンションの典型例といえます。本来、マンションで3LDKの間取りを設計するには最低70㎡の広さが必要ですが、60㎡台や時には60㎡を切る面積で3LDKを実現しようとします。この結果、各部屋が極端に狭くなり、寝室や子供部屋として使用する洋室は5-6畳程度となり、ベッドや机の配置に苦労することになります。

特に問題となるのが「旗竿型」と呼ばれるリビング・ダイニング(LD)の形状です。LDの扉位置を玄関方向にずらして廊下の一部をLDに取り込むことで、見た目上の面積を確保しますが、実際に使用できるスペースは表示面積より狭くなります。また、この間取りでは洗面所や浴室への動線がリビングから丸見えになることが多く、プライバシーの確保が困難になります。

アルコーブ削減による外観の画一化

Q: アルコーブがないとどのような問題が生じますか?

A: 玄関前のゆとりがなくなり、賃貸マンションのような画一的な外観になってしまいます。

- プライバシー確保機能の低下

- 分譲マンションとしての差別化の消失

- 安全性への影響(扉開閉時の衝突リスク)

- 外観デザインの単調化

アルコーブは、共用廊下から少し引っ込んだ玄関前のスペースで、分譲マンションの重要な特徴の一つでした。このスペースがあることで、各住戸の玄関扉が廊下から見えにくくなり、プライバシーが確保されます。また、玄関扉を開けた際に子供が飛び出してきても、廊下を通行する人との衝突を避けられる安全機能も持っています。

アルコーブの削減は、マンション全体の外観を単調にし、賃貸マンションのような「のっぺり顔」にしてしまいます。凹凸を設けるよりも一直線にした方が施工が簡単で、コンクリートの使用量も削減できるため、コストカットの対象となりやすい部分です。しかし、分譲マンションとしての付加価値や居住者の満足度を考慮すると、重要な要素といえるでしょう。

見えない部分でのコストカット

石膏ボードの厚さが住み心地に与える影響

Q: 石膏ボードの厚さはなぜ重要なのですか?

A: 厚さによって遮音性や耐衝撃性が大きく異なり、住み心地に直接影響するためです。

- 9.5mm厚:コスト重視、遮音性低

- 12.5mm厚:標準仕様、遮音性良

- 15mm厚:高級仕様、遮音性優秀

- 重量比例:厚いほど遮音効果高

石膏ボード厚さ比較

| 厚さ | コスト | 遮音性 | 耐久性 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 9.5mm |

低い

|

低い

|

低い

|

コストカット物件 |

| 12.5mm |

中

|

中

|

中

|

標準仕様 |

| 15mm |

高い

|

高い

|

高い

|

高級仕様 |

間仕切り壁に使用される石膏ボードの厚さは、表面からは見えませんが住み心地を大きく左右する重要な要素です。9.5mm厚と12.5mm厚では、コストの差は原価全体から見ればわずかですが、遮音性能には大きな違いがあります。特に浴室やキッチン、トイレに接する部屋では、石膏ボードを2枚張りにするため、その差は更に顕著になります。

12.5mm厚の石膏ボードを使用した場合、上階からの排水音や隣室からの生活音が大幅に軽減されます。一方、9.5mm厚では夜中に排水が流れる「シャー」という音が聞こえやすく、快適な睡眠を妨げる可能性があります。また、耐衝撃性についても、重いものをぶつけた際の損傷リスクが異なります。

排水管材質による長期的な影響

Q: 排水管の材質はどのような点で重要なのですか?

A: 遮音性、耐久性、メンテナンス性に大きく影響し、特に鋳鉄管が最も優れています。

- 耐火被覆二層管:最安価、遮音性低

- 塩ビライニング鋼管:中間価格、遮音性中

- 鋳鉄管(10mm以上):高価格、遮音性優秀

- 清掃・交換のしやすさも重要な要素

排水管材質比較

| 材質 | コスト | 遮音性 | 耐久性 | メンテナンス | 説明 |

|---|---|---|---|---|---|

| 耐火被覆二層管 |

低い

|

低い

|

低い

|

困難 | 塩ビ管+グラスファイバー+モルタル |

| 塩ビライニング鋼管 |

中

|

中

|

中

|

普通 | 鋼管内側に塩ビ塗布 |

| 鋳鉄管(10mm以上) |

高い

|

高い

|

高い

|

簡単に | 肉厚のある鋳物鉄管 |

排水管の竪管は、各階の住戸内を貫通して設置されるため、材質による遮音性の違いが居住性に大きく影響します。最もコストが安い耐火被覆二層管は、塩化ビニール管の外側にグラスファイバーを巻いてモルタルを塗布したもので、本体が軽く薄いため遮音性が低く、夜中の排水音が聞こえやすくなります。

塩ビライニング鋼管は、鋼管の内側に塩化ビニールを塗布したもので、耐久性は向上しますが、鋼管の肉厚が薄いため遮音性には課題があります。最も優れているのは鋳鉄管で、本体の肉厚があり重量も重いため、優れた遮音性を発揮します。ただし、最近は肉厚5mm程度の製品も出ており、安心できるのは厚さ10mm以上の製品です。

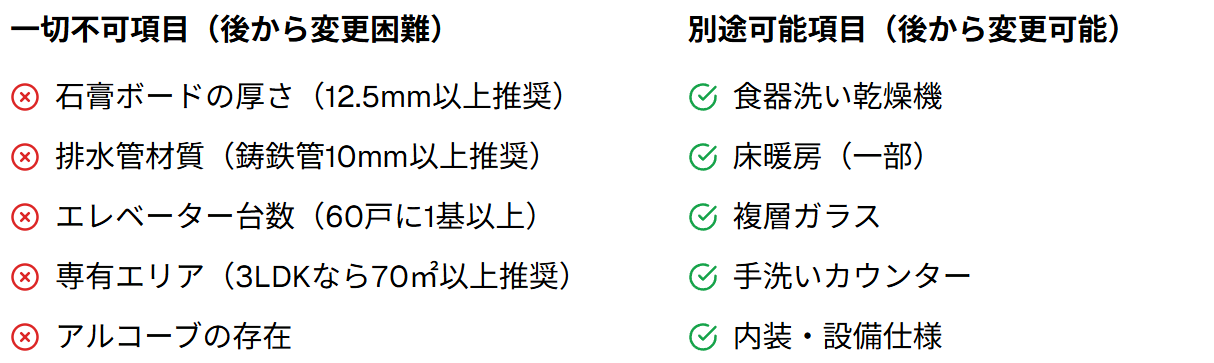

購入検討時のチェックポイント

必須設備と妥協可能な設備の見極め

Q: マンション購入時に絶対に妥協してはいけない点は何ですか?

A: 構造や基本性能に関わる部分は妥協せず、室内設備は後から変更可能な範囲で判断しましょう。

- 妥協不可:構造、遮音性、排水管材質

- 妥協可能:室内設備、内装仕様

- 後付け困難:ディスポーザー、スロップシンク

- 後付け可能:食器洗い乾燥機、床暖房(一部)

購入前チェックリスト

マンション購入時には、後から変更できない部分と変更可能な部分を明確に区別して判断することが重要です。構造や基本性能に関わる部分、例えば石膏ボードの厚さや排水管の材質、エレベーターの台数などは、購入後に変更することができません。これらの部分でコストカットが行われている物件は、長期的な住み心地に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。

一方、室内の設備や内装については、ある程度の妥協は可能です。食器洗い乾燥機や一部の床暖房は後から設置できますし、内装についても将来的にリフォームで対応できます。ただし、ディスポーザーやスロップシンクなど、建物全体のシステムに関わる設備は後付けが困難なため、必要性を十分検討して判断しましょう。

価格と品質のバランス判断

Q: コストカット物件でも購入を検討すべき場合はありますか?

A: 立地条件や価格メリットが大きい場合は、コストカットの内容を十分理解した上で判断しましょう。

- 立地の希少性と利便性

- 価格メリットの大きさ

- 将来的な資産価値

- 家族構成とライフスタイルとの適合性

コストカット物件であっても、立地条件が優れている場合や価格メリットが大きい場合は、購入を検討する価値があります。特に都心部の希少立地や駅近物件では、多少の設備グレードダウンがあっても、長期的な資産価値や利便性を考慮すると有利な場合があります。

重要なのは、コストカットの内容を正確に把握し、自分の家族構成やライフスタイルにどの程度影響するかを冷静に判断することです。例えば、車を所有しない家庭であれば駐車場の仕様は重要ではありませんし、在宅勤務が多い場合は遮音性を重視すべきでしょう。

まとめ:賢い物件選択のために

新築マンション市場におけるコストカットの実態を理解することは、適切な物件選択のために不可欠です。価格高騰の影響で様々なコストダウン策が実施されていますが、その内容と影響を正確に把握することで、後悔のない購入判断が可能になります。

特に重要なのは、見た目では分からない構造や基本性能に関わる部分でのコストカットです。石膏ボードの厚さや排水管の材質、エレベーターの台数など、日常生活の快適性に直結する要素については、十分な確認が必要です。

一方で、室内設備については後から変更可能な部分も多く、価格とのバランスを考慮して判断することができます。重要なのは、何が妥協可能で何が妥協不可能かを明確にし、自分の価値観とライフスタイルに合った選択をすることです。

新築マンション購入は人生最大の買い物の一つです。表面的な情報だけでなく、建物の基本性能や長期的な住み心地まで考慮した総合的な判断により、満足度の高い住まい選びを実現しましょう。

参考リンク

コメント