「日照権」勘違いしていませんか? 【日影規制の真実」

その辺をプラプラと歩いているとたまに、新築分譲マンションの建設予定地や建設現場周辺で、

「日照権を守れ!」

「〇〇マンション建設反対!!」

などという横断幕や看板が貼られていることがあります。近隣に住んでいる周辺住民からすれば、いままでの住環境が変わるために団結して建設反対運動をしているのでしょうが、

もともと日照権などという言葉は法律で規定されていません。

彼らは「日照権」というものがあると誤解しているだけなのです。日照阻害を発生させないように日影規制が制定されていますし、いまや「日照権」は憲法で保障された権利のように思われているのです。自分たちが住むマンションが建つときにも、不快に感じた人はいるはずなのです。そんな周辺住民のことは我関せずで、自分のことだけ、ありもしない権利を振りかざしている輩なのです。

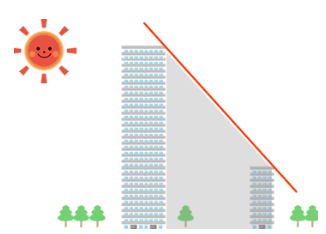

ここ広島ではこんな物件もありました。

南側にこんなもの建てられたら目も当てられません・・・

日影規制では日照権は守られない?

法律的には日影規制があっても、日照条件の悪化を防ぐ程度のものだと考えておく方が良いでしょう。建物を建てれば影が出るのは至極当然の事です。とくに日照権を積極的に守るという発想は感じられないのです。是が非でも日照を確保したいのならば、南面道路が第一種低層住居専用地域に面しているマンションがベストだと言えるでしょう。一番上の最上階を選べば、日影の影響はほとんど受けません。第一種低層住居専用地域では10メートルの高さ制限があるので、それ以上の高さの建物は建築できないのです。もしも南面が道路でなく、軒高が7メートルを超える建物、もしくは3限建て以上の建物が建っていれば、やはり日影の影響はでるでしょう。1階では日当たりが良くないといえるでしょう。

ここで注意しておかなければならないのは、分譲マンションの場合、全戸に対して日照阻害を防ぐことはできないのです。つまり、日影規制は、建物が隣接地へ落とす日影の時間を制限するだけなのです。だから、日影規制をクリアしていれば建築できるようにしようというのが、建築基準法の考えです。その証拠に、例えば隣接地に日影を生ずる建物が建設されて、マンションの1階や2階に日がほとんど当たらなくなっても、日影規制が守られていれば、建物の建築中止や差し止めは難しいのが現実です。この例で言えば、日影になるマンションの1階、2階の住人は、日の当たる時間が短くなります。これまで日の当たっていた住環境を守ってくれる法律がないのが現状なのです。

日影規制で日照が確保されるというのは、誤解なのでしょうか?これまでに裁判になった例では、日照権を争うのではなく、日照阻害が生活する上で耐えられないほどの苦痛を伴うかどうかが争点となっています。弁護士や裁判官たちに言わせると、生活していく上で受ける苦痛を伴うかどうかが賠償責任を問うポイントになっているというのです。こうなると日照でなくとも騒音でも、悪臭でも同じなのです。つまり、法律では日照そのもので争うことはできないに等しいのです。しかし、建設反対の垂れ幕を掲げているかやらはこれらを全く理解していないわけです。

「日照権」について

「日照権」は、自己の土地や建物が日光を十分に浴することができる権利を認めます。これは、物件の閲覧性や居住環境を保証するための重要な権利です。

定義

法律

調停

高さ制限と建築基準法

影響

不動産取引と日照権

「日影規制」は日当たりを守ることではない!!

日当たり、いわゆる日照時間が確保されるように建築基準法があるのではないかと、勝手に都合よく思い込んでいないでしょうか?本来、日当たりのよい住環境を守るために日影規制をもうけたはずなのですが、現在では基準をクリアしていれば実際の日当たりなど考えもしないえげつない設計者が増えているのが実情です。

「平均地盤面からの高さ」とは、日影を測定する水平面の高さです。第一種・第二種低層住居専用地域では地上1.5メートル、そのほかの地域では4メートルの高さで測定しています。1.5メートルというのは1階住戸の窓の高さの半分くらいの位置を想定しています。4メートルは、2階住戸の窓の高さの半分の位置となります。第一種・第二種低層住居専用地域以外では、1階に日照阻害が起きる可能性が非常に高いのですが、第一種中高層住居専用地域では、4メートルの高さで日影時間を測定することから、場合によっては1階の住戸は日照ゼロという可能性もあります。これではマンションの1階部分は日影規制の対象にならないに等しいのです。

日当たりを優先して購入するつもりならば、第一種・第二種低層住居専用地域以外では、最低でも2階以上の階数で物件を検討すべきです。しかし、2003年から施行された建築基準法の改正で、日影の測定基準面の高さが変更されました。4メートルの測定基準を6.5メートルに引き上げたのです。これは3階の窓の位置に相当するため、用途地域によっては3階以下の物件では日当たりが確保できないという意味ととらえられます。日影は一つの建物から受けるとは限らないため、複合の日照阻害を想定することになります。開発側は計画建物による日照阻害を回避するために、「日影図(冬至日影図)」を作成して日影の変化を時刻ごとに計算しますが、これは冬至の午前8時から午後4時までの時刻ごとの日影を表したものです。これにより日影規制をクリアしているかどうか確認し、近隣への説明会で理解を得る材料とするわけですが、日影が周辺住戸にどう影響するかをわかりやすくするために日影図をグラフ化したり、等時間日影図や半天空図なども作成したりもします。要するに、日当たりと日影が、どう変化するかを図式化するのです。

日影規制をクリアしていても、一般的には日照阻害が起きる場合がとても多く、たいていは計画建物の高さや階数、敷地内での位置や部分的な設計変更で対処して、建築業者は近隣と折衝をはかるのが実情です。場合によっては、金銭による補償も行うでしょう。これは、計画建物によって新たに日影を生ずる時間を補償しようというもので、1時間当たりの補償金額はケースによって大きく異なります。ただし、金銭補償は通常1回きりで、毎年継続して行われるわけではありません。もしも日照阻害が発生するようなら、当事者同士で話し合うことになるのです。分譲マンションであれば、管理組合でまとまって交渉する方法もあります。話し合いの結果、最悪の場合紛争になるようであれば、行政機関が仲介役として協議をすすめてくれます。最終的には裁判となるでしょうが、そうなる前に、日照阻害の可能性を知っていれば回避の可能性もあります。分譲マンション購入を検討するときには、必ず、区や市の建築指導課に直接問い合わせて、日影規制のことを確認しておきましょう。安易に日影規制があるからと勝手に日照確保ができると安心しないことが重要です。

日影規制をクリアしていても、一般的には日照阻害が起きる場合がとても多く、たいていは計画建物の高さや階数、敷地内での位置や部分的な設計変更で対処して、建築業者は近隣と折衝をはかるのが実情です。場合によっては、金銭による補償も行うでしょう。これは、計画建物によって新たに日影を生ずる時間を補償しようというもので、1時間当たりの補償金額はケースによって大きく異なります。ただし、金銭補償は通常1回きりで、毎年継続して行われるわけではありません。もしも日照阻害が発生するようなら、当事者同士で話し合うことになるのです。分譲マンションであれば、管理組合でまとまって交渉する方法もあります。話し合いの結果、最悪の場合紛争になるようであれば、行政機関が仲介役として協議をすすめてくれます。最終的には裁判となるでしょうが、そうなる前に、日照阻害の可能性を知っていれば回避の可能性もあります。分譲マンション購入を検討するときには、必ず、区や市の建築指導課に直接問い合わせて、日影規制のことを確認しておきましょう。安易に日影規制があるからと勝手に日照確保ができると安心しないことが重要です。

コメント