マンションの杭の長さの真実:長い杭は本当に安全なのか?

「杭を地中60mまで打っているから安心です」という営業トークを聞いたことはありませんか? 実は、杭が長いということは必ずしも安全を意味しません。マンションの杭の長さに隠された真実と、 本当に安全なマンション選びのポイントを詳しく解説します。

マンションの杭基礎とは何か?

Q: マンションの杭基礎って何?

A: 建物の重量を地中の堅い地盤(支持層)に伝えるための基礎構造です。

マンションの杭基礎は、建物の重量を安全に地盤に伝達するための重要な構造部分です。 地表近くの軟弱な地盤を通り抜けて、深部にある堅固な支持層まで到達させることで、 建物の安定性を確保しています。

杭は主にコンクリートや鋼材で作られ、建物の荷重を支えるだけでなく、 地震や風による水平力にも抵抗する役割を担っています。しかし、杭は基本的に縦方向にのみ打設されるため、 横方向の力に対しては構造的な制約があることも理解しておく必要があります。

杭基礎の主な役割

杭が長くなる本当の理由

Q: なぜ杭が長くなるの?

A: 支持層が深い位置にあるため、つまり地盤があまり良くないからです。

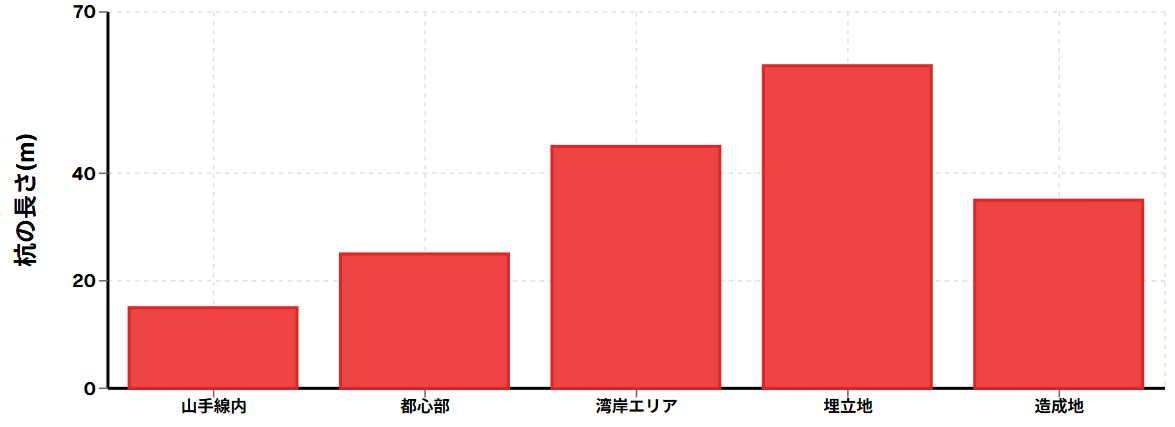

エリア別杭の長さと地盤の関係

多くの人が誤解していますが、杭が長いということは決して良いことではありません。 杭の長さは、その土地の支持層までの深さによって決まります。 支持層が深ければ深いほど、杭は長くなる必要があります。

良好な地盤の特徴

• 杭の長さが短くて済む(10m以下)

• N値50以上の堅固な地盤

• 地震時の揺れが小さい

軟弱な地盤の特徴

• 杭の長さが長い(30m以上)

• 軟弱層が厚く堆積

• 地震時の揺れが増幅される

建物の規模が大きいから杭が長くなるわけではありません。 建物が大きくなれば、杭の本数は増えますが、長さは地盤条件によって決まります。 つまり、杭が長いということは、その土地の地盤が軟弱であることを示しているのです。

杭の長さと安全性の関係

Q: 杭が長いと危険なの?

A: 長い杭は横揺れに弱く、地震時に折れるリスクが高まります。

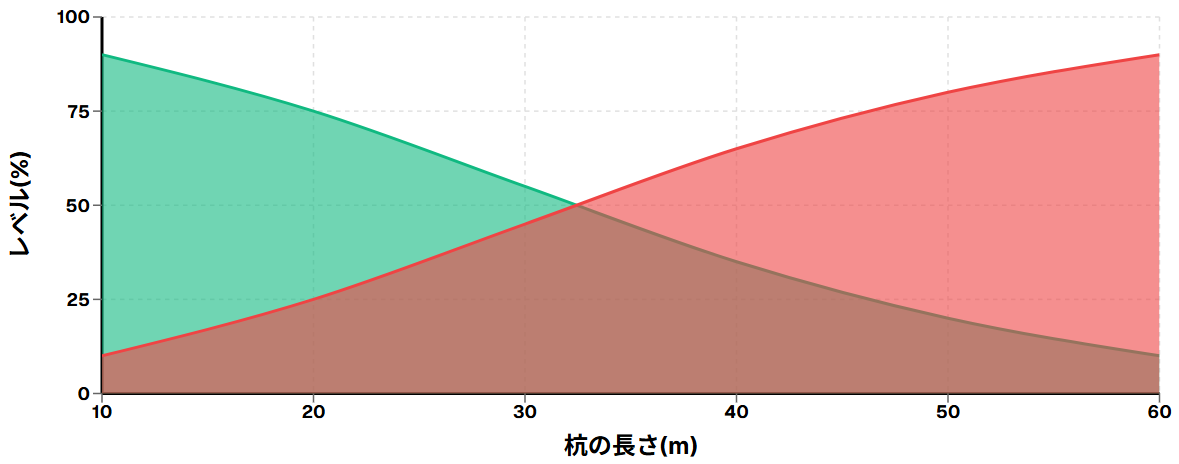

杭の長さと安全性・リスクの関係

杭は縦方向にのみ打設されるため、横方向の力に対しては構造的に弱点があります。 特に地震による横揺れの場合、杭が長いほど途中で折れる可能性が高くなります。 安全な杭の長さは一般的に20m程度までとされています。

| 杭の長さ | 安全性評価 | 主なリスク | 対策 |

|---|---|---|---|

| 10m以下 | 非常に良好 | ほとんどなし | 標準設計で十分 |

| 10-20m | 良好 | 軽微 | 標準設計で対応可能 |

| 20-40m | 要注意 | 横揺れ時の破損 | プレストレス杭等 |

| 40m以上 | 高リスク | 地震時の折損 | 特別な設計検討必要 |

長い杭の主なリスク

杭工法の種類と特徴

Q: 杭工法にはどんな種類があるの?

A: 主に場所打ち杭工法と既成杭工法の2種類があります。

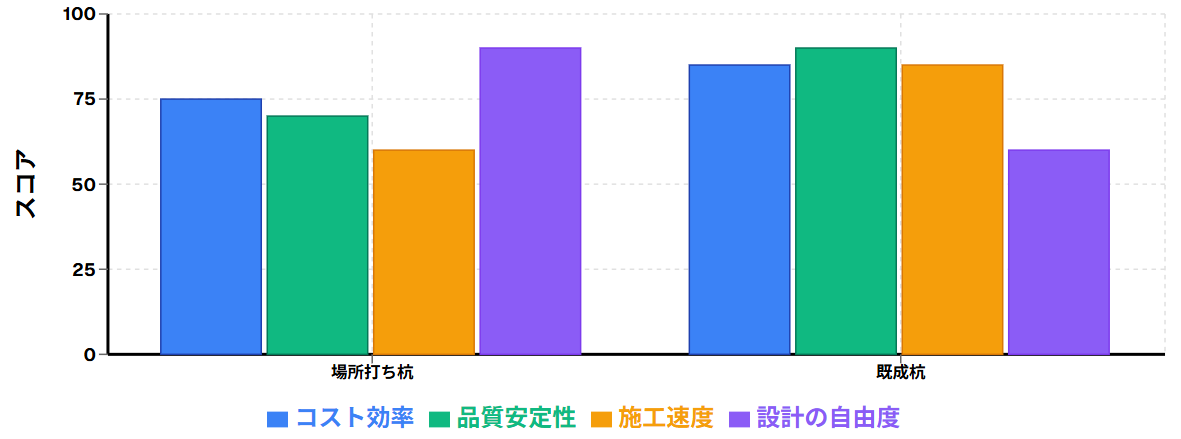

杭工法の比較(100点満点)

場所打ち杭工法

建築現場で杭を製造し、地盤に設置する工法です。

【メリット】

• 大きな杭を製造可能

• 運搬コストが安い

• 現場に合わせた調整が可能

【デメリット】

• 工期が長い

• 品質管理が難しい

• 天候に左右される

既成杭工法

工場で製造された杭を現場で打ち込む工法です。

【メリット】

• 工期が短い

• 品質が均一

• 天候の影響が少ない

【デメリット】

• 運搬コストが高い

• サイズに制限がある

• 現場での調整が困難

どちらの工法を選択するかは、建物の規模、地盤条件、工期、コストなどを総合的に考慮して決定されます。 重要なのは工法の種類ではなく、その土地の地盤条件に適した設計がなされているかどうかです。

杭の長さから見る地盤の良し悪し

Q: 地盤の良し悪しはどう判断する?

A: 支持層までの距離が短く、杭が短いほど良質な地盤です。

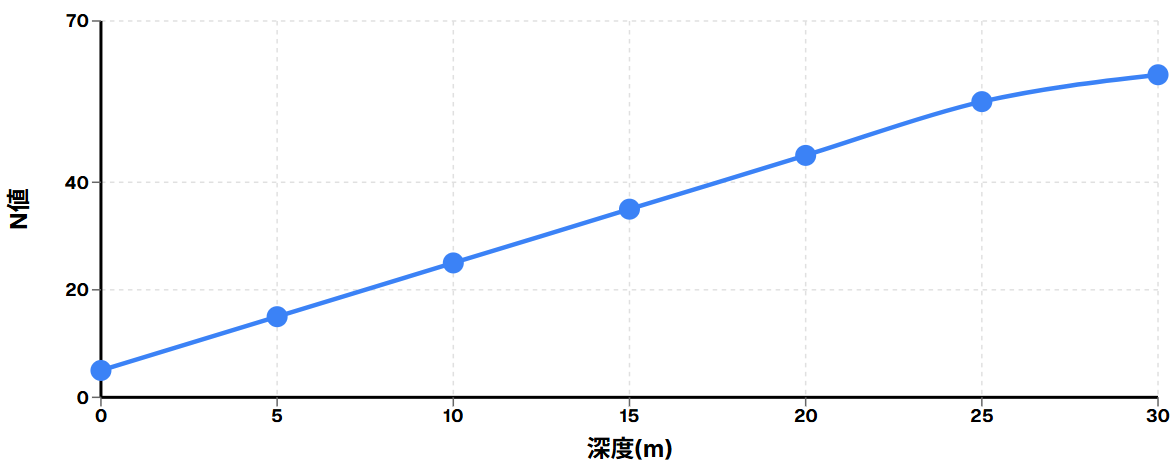

深度別地盤強度(N値)の変化

地盤の良し悪しを判断する最も分かりやすい指標の一つが杭の長さです。 良質な地盤では支持層が地表近くにあるため、杭は短くて済みます。 一方、軟弱な地盤では支持層が深く、長い杭が必要になります。

| 地盤分類 | 杭の長さ | N値 | 地震時の特徴 |

|---|---|---|---|

| 優良地盤 | 5-10m | 50以上 | 揺れが小さい |

| 良好地盤 | 10-20m | 30-50 | 標準的な揺れ |

| 普通地盤 | 20-30m | 20-30 | やや大きな揺れ |

| 軟弱地盤 | 30m以上 | 20以下 | 揺れが増幅 |

ウォーターフロントエリアの注意点

ウォーターフロントエリアのマンションでは、液状化現象により杭で支えられていない部分 (道路など)が沈下し、マンションのエントランス前に階段やスロープができてしまうケースがあります。 これは杭基礎の建物と周辺地盤の沈下量の違いによるものです。

営業トークの真実を見抜く

Q: 「杭が深いから安心」は本当?

A: 実は逆で、杭が深いほど地盤が悪く、リスクが高いことを示します。

よくある間違った営業トーク

「杭を地中60mまで打っているので安心です!」

→ 実際は地盤が悪いことを示している。60mもの深さが必要ということは、 支持層がそれだけ深い位置にあることを意味します。

「数百本もの杭を打っているので頑丈です!」

→ 杭の本数は建物の規模に比例するもので、安全性の指標ではありません。 重要なのは杭の長さと地盤の質です。

危険な営業トーク

• 「杭の本数が多いから頑丈」

• 「大手ゼネコンだから安心」

• 「免震構造だから地震に強い」

確認すべきポイント

• 地盤調査結果の詳細

• 杭の設計根拠

• 地震時の想定挙動

マンション購入時は、営業員の説明を鵜呑みにせず、地盤調査報告書や構造計算書などの 技術資料を確認することが重要です。特に杭の長さと支持層の深さについては、 必ず詳細な説明を求めるようにしましょう。

杭の長さで判断するマンション選び

Q: どんな杭のマンションを選ぶべき?

A: 杭が短く、支持層が浅い位置にある物件を選ぶべきです。

理想的なマンションの条件

地盤条件

• N値50以上の堅固な地盤

• 液状化の可能性が低い

• 地盤の均質性が高い

杭の条件

• 適切な杭径と配置

• 十分な安全率

• 品質管理が適切

特に注意が必要な建物

• ウォーターフロントエリアの物件

• 埋立地や造成地の物件

• 異なる地盤にまたがる大規模物件

購入前に確認すべき資料

• 地盤調査報告書(ボーリング調査結果)

• 構造計算書(杭の設計根拠)

• 杭施工記録(品質管理記録)

• 地震応答解析結果

将来への備えと注意点

Q: 今後気をつけることは?

A: 定期的な点検と、大地震時の対応計画を準備しておくことです。

東京は90年近く震度6以上の揺れを経験していないため、長い杭を持つマンションが 実際の大地震でどのような挙動を示すかは未知数です。 そのため、日頃からの備えと点検が重要になります。

日常の備え

• 地盤沈下の監視

• 杭の健全性確認

• 避難計画の策定

大地震時の対応

• 専門家による診断

• 必要に応じた補強工事

• 保険の適用確認

長期的な視点での注意点

マンションは数十年にわたって住み続ける住宅です。購入時だけでなく、 将来的なメンテナンスや大規模修繕時にも杭の状態を考慮する必要があります。

• 地盤沈下による影響

• 周辺開発による地盤変化

• 気候変動による地下水位変化

まとめ

「杭が深いから安心」という営業トークは、実は地盤の悪さを示している可能性があります。 本当に安全なマンションは、支持層が浅く、杭が短くて済む物件です。 マンション選びでは、杭の長さと地盤条件を正しく理解し、適切な判断を行うことが重要です。

人生最大の買い物となるマンション購入では、表面的な営業トークに惑わされず、 技術的な根拠に基づいた判断を行いましょう。地盤調査報告書や構造計算書などの 専門資料を確認し、必要に応じて専門家の意見を求めることをお勧めします。

参考資料

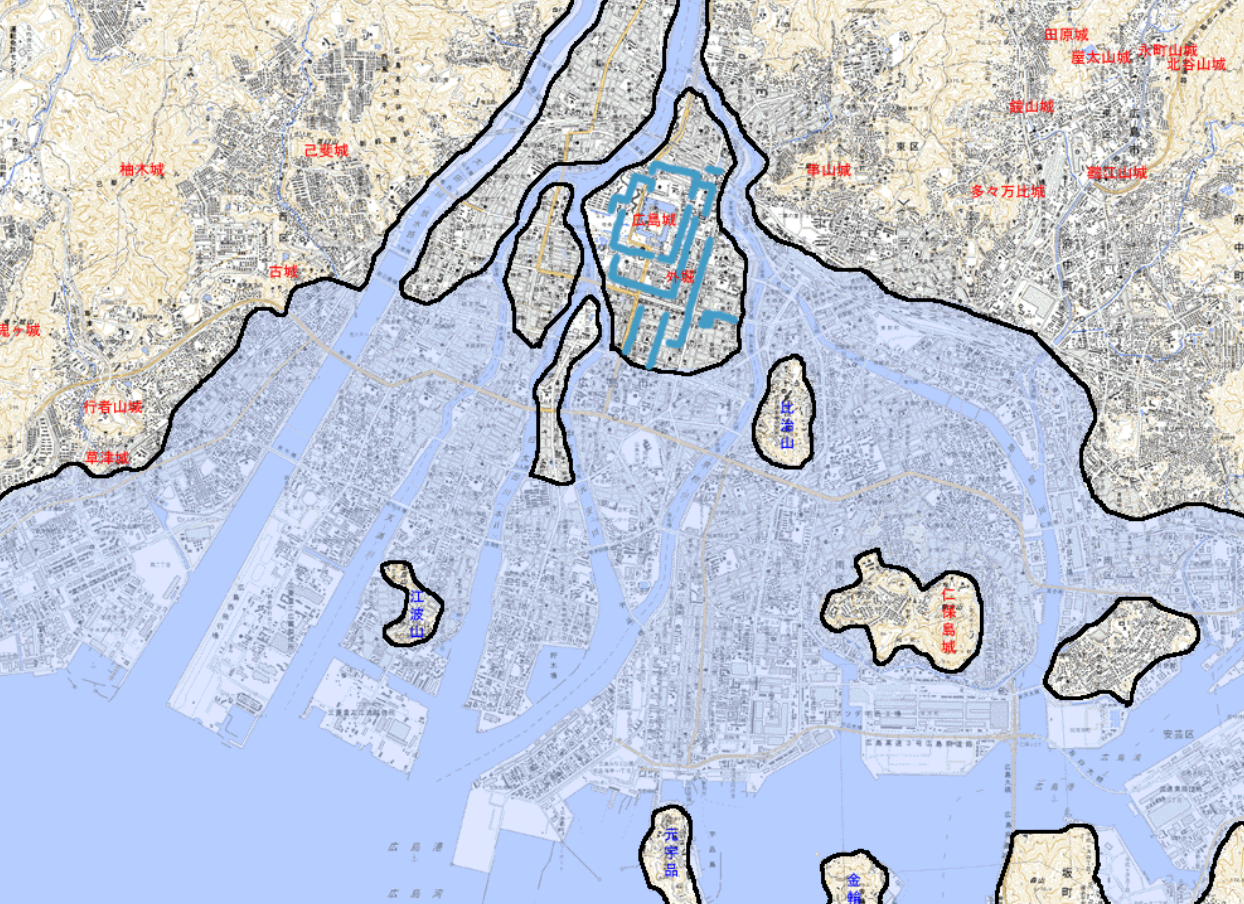

広島では・・・

ここ広島では、市内中心部でそれなりのマンションを購入すると、その建物の杭の長さは25~40mが平均だと思います。海岸部、宇品や吉島、観音、井口明神等では60mの長さを超えてくる物件もあります。

なぜ杭が長いのか?

それは上述したように、固い地盤が地中の奥深くにしかないためです。

なぜ固い地盤は、地中奥深くにあるのか?

埋め立てだからです!!

以下をご覧ください。

よしだっち.comより引用

広島城築城当時の広島市の陸地図です。ご覧のように現在高値で取引されているエリアは、当時は軒並み「海」あるいは「海岸付近」にあたります。すなわち、現在は埋め立て地です。

1995年、私は神戸港付近に住んでいました。1月に阪神・淡路大震災が発生しました。

今でも鮮明に覚えています。

液状化現象のすさまじさを・・・

大規模な地震が来たら、

広島市内も同じようになると思います。

コメント