マンションのサッシの高さ完全ガイド|ハイサッシの真実と選び方

マンション選びにおいて、多くの購入者が重視する「開放感」。その開放感を決定づける最も重要な要素の一つが、実はサッシ(窓)の高さなのです。近年、2メートルを超える「ハイサッシ」を採用するマンションが徐々に増加していますが、その背景には建築技術の革新と住まいに対する価値観の変化があります。

本記事では、不動産業界で20年以上の経験を持つプロの視点から、マンションのサッシの高さについて徹底解説いたします。ハイサッシの技術的背景から実際の住み心地、購入時の注意点まで、マンション選びで後悔しないための情報をお届けします。住まいの快適性と資産価値を左右するサッシ選びの重要性を、具体的なデータと事例を交えながら詳しく解説していきます。

マンションサッシの基本知識と歴史的変遷

Q: マンションの一般的なサッシの高さはどのように変化してきましたか?

A: 従来は1.8メートル程度でしたが、建築技術の進歩により現在は2.1~2.4メートルのハイサッシが主流となり、開放感が大幅に向上しています。

マンションのサッシの高さは、住まいの快適性を左右する極めて重要な要素です。日本のマンション建築において、サッシの高さは建築技術の発展とともに大きく変化してきました。この変化は単なる設計上の選択ではなく、住環境に対する価値観の変化と技術革新の両面から生じたものです。

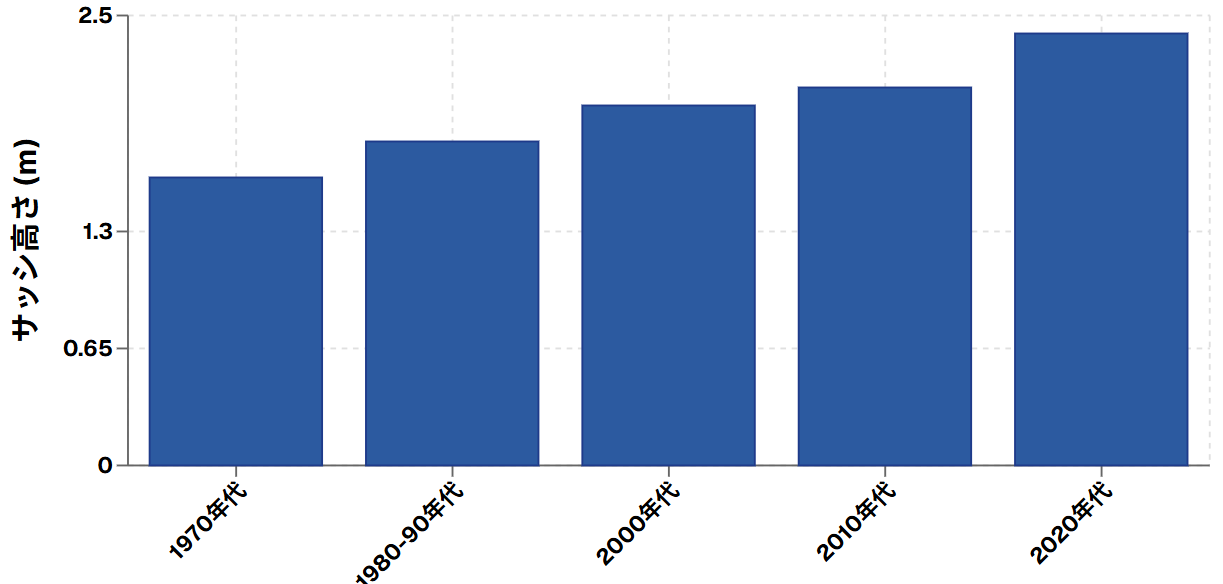

1970年代から1990年代にかけて建設されたマンションでは、構造上の制約により、掃き出し窓でも1.8メートル程度が標準的でした。これは、当時主流だったラーメン構造において、建物を支える梁がサッシの上部に位置していたためです。梁の存在により、物理的にサッシの高さを制限せざるを得なかったのです。この時代のマンションでは、窓の上部に梁が見える構造が一般的で、これが室内の圧迫感につながっていました。また、サッシ自体も上下に分割されたデザインが多く、現代の目から見ると古さを感じさせる要素となっています。

1990年代後半になると、住宅に対する要求が変化し、より開放的で明るい空間が求められるようになりました。特に都市部の高層マンションでは、眺望を最大限に活かすための大きな窓が重要な販売ポイントとなりました。しかし、従来の建築技術では構造上の制約があり、この需要に応えることが困難でした。

2000年代に入ると建築技術に革命的な変化が起こりました。「逆梁アウトフレーム工法」という画期的な技術の確立により、室内の梁をベランダ側に移動させることが可能になったのです。この技術革新により、サッシの高さを大幅に向上させることができるようになり、現在では2.1~2.4メートルのハイサッシが実現されています。この変化は、単に窓が大きくなっただけではなく、室内の開放感や採光性に劇的な改善をもたらしました。

さらに2010年代以降は、環境性能への関心の高まりから、大きな窓でありながら高い断熱性能を持つ複層ガラスやLow-Eガラスの普及も進みました。これにより、開放感と省エネ性能を両立させたハイサッシが標準的になりつつあります。都心の最新のマンションでは、天井高2.8メートル以上、サッシ高2.4メートル以上という仕様も珍しくなく、まるでホテルのような開放感と高級感を実現しています。

マンションサッシ高さの歴史の変遷

ハイサッシを実現する革新的建築工法

Q: ハイサッシはどのような建築技術により実現されているのですか?

A: 逆梁アウトフレーム工法、扁平梁工法、TWFS工法などの革新的な建築技術により、従来の構造的制約を克服してハイサッシが実現されています。

ハイサッシの実現には、従来の建築工法を根本的に見直す必要がありました。マンションの構造上、窓の高さを制限していた最大の要因は「梁」の存在です。ここでは、ハイサッシを可能にした主要な建築工法について詳しく解説します。

まず、マンションの基本構造を理解することが重要です。一般的なマンションには、「ラーメン構造」と「壁構造」の2つの基本構造があります。ラーメン構造は梁と柱で建物を支える構造で、壁構造は文字通り壁で建物を支える構造です。従来のラーメン構造では、梁が室内側に突出するため、窓の高さが制限されていました。

逆梁アウトフレーム工法

扁平梁工法

TWFS工法

これらの工法は、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。例えば、逆梁アウトフレーム工法は開放感に優れていますが、バルコニーの使い勝手が犠牲になります。扁平梁工法はコストパフォーマンスに優れていますが、完全な開放感には欠けます。TWFS工法は最高の開放感を実現しますが、コストが高く、適用できる建物の高さに制限があります。

また、これらの工法を採用する際には、耐震性能や断熱性能などの他の重要な要素とのバランスも考慮する必要があります。特に日本の場合、耐震性能は最優先事項であり、開放感を追求するあまり構造強度が犠牲になることは避けなければなりません。そのため、最新のマンションでは、これらの工法と高強度コンクリートや制振装置などの最新技術を組み合わせることで、開放感と安全性の両立を図っています。

建築工法別サッシ仕様比較

| 工法名 | サッシたかさ | 梁の位置 | 適用階数 | コスト | 開放感 |

|---|---|---|---|---|---|

| 従来のラーメン構造 | 1.8メートル | 室内天井 | 制限なし | 標準 | 普通 |

| 逆梁アウトフレーム | 2.1~2.4m | ベランダ側 | 制限なし | +15~20% | 高い |

| 平梁扁平工法 | 2.0~2.2m | 薄型天井 | ~20階 | +10~15% | やや高い |

| TWFS工法 | 2.2~2.4m | なし | ~15階 | +20~25% | 最高 |

掃き出し窓の標準規格とサイズバリエーション

Q: 掃き出し窓の標準的なサイズはどのように規定されていますか?

A: 一般社団法人日本サッシ協会により、高さ1,800~2,400mm、幅1,650~3,470mmが標準規格として定められており、用途に応じて選択できます。

掃き出し窓は、床から天井付近までの高さがあり、人が出入りできるサイズの大きな窓を指します。「ほうきでゴミやほこりを外に掃き出す」窓として使われていたことが名前の由来となっており、現在はリビングなどの主要な居住空間で採用されています。掃き出し窓は、単なる採光や通風のための開口部ではなく、室内と屋外をつなぐ重要な要素として、住空間の質を大きく左右します。

一般社団法人日本サッシ協会が定める標準規格寸法では、掃き出し窓の内法寸法(窓枠の内側のサイズ)は以下のように規定されています。

| 項目 | サイズ |

|---|---|

| 高さ | 1,800mm、2,000mm、2,100mm、2,200mm、2,300mm、2,400mm(6段階) |

| 幅 | 1,650mm、2,060mm、2,560mm、3,060mm、3,470mm(複数段階) |

この規格の中でも、内法基準高さ1,800mm以上が掃き出し窓やテラス窓と呼ばれるタイプです。最近の高級マンションでは、2,200mm以上の高さを持つハイサッシタイプが主流となっており、特に2,400mmの最大サイズを採用する物件も増加しています。

サッシの幅については、居室の広さや用途に応じて選択されます。一般的に、リビングなどの主要な居室では幅の広いサッシが好まれ、3,470mmの4枚建てサッシが採用されることが多いです。これにより、最大限の開放感と採光性を確保することができます。一方、寝室や書斎などのプライベート空間では、2,560mm程度の2枚建てサッシが一般的です。

また、サッシの開閉方式にも様々なバリエーションがあります。最も一般的なのは「引き違い窓」で、左右にスライドして開閉するタイプです。このほか、「片引き窓」(片側だけがスライドするタイプ)、「折れ戸」(アコーディオンのように折りたたむタイプ)、「上げ下げ窓」(上下にスライドするタイプ)などがあります。特に最近の高級マンションでは、全面開放できる「フルオープンサッシ」や、コーナー部分に柱のない「コーナーレスサッシ」など、より開放感を高める特殊なサッシも採用されています。

サッシのフレーム材質も重要な要素です。一般的なアルミサッシに加え、断熱性能を高めた「アルミ樹脂複合サッシ」や「樹脂サッシ」も普及しています。特に北海道や東北などの寒冷地では、断熱性能の高い樹脂サッシが標準的に採用されています。また、ガラスの種類も多様化しており、単層ガラス、複層ガラス、Low-Eガラス、真空ガラスなど、気候条件や要求性能に応じて選択されています。

| サッシの種類 | サイズ(幅×高さ) | 用途の目安 |

|---|---|---|

| 2枚建てサッシ | 1,650×1,800mm | 標準的な寝室用 |

| 2,560×1,800mm | 広めの寝室・書斎用 | |

| 1,650×2,000mm | 標準的な寝室用・ハイサッシ | |

| 2,560×2,000mm | 広めの寝室・書斎用・ハイサッシ | |

| 1,650×2,200mm | 高級物件の寝室用 | |

| 2,560×2,200mm | 高級物件の広めの居室用・最大サイズ | |

| 4枚建てサッシ | 2,560×1,800mm | 標準的なリビング用 |

| 3,470×1,800mm | 広めのリビング用 | |

| 2,560×2,000mm | 標準的なリビング用・ハイサッシ | |

| 3,470×2,000mm | 広めのリビング用・ハイサッシ | |

| 2,560×2,200mm | 高級物件のリビング用 | |

| 3,470×2,200mm | 高級物件の広めのリビング用・最大サイズ |

重要ポイント:標準規格以外のサイズも1mm刻みでオーダー製作可能ですが、コストと納期が増加します。特注サイズの場合、標準品と比較して20~30%程度のコスト増と、2~4週間程度の納期延長が一般的です。また、幅3,470mmのタイプは4枚建て、2,560mmのタイプは2枚建てと4枚建ての両方のパターンがあります。4枚建ての場合、開口部を広く取れる利点がありますが、その分フレームの数が増えるため、若干視界が遮られる点に注意が必要です。

ハイサッシがもたらす驚きのメリット

Q: ハイサッシにすることで具体的にどのような効果が期待できますか?

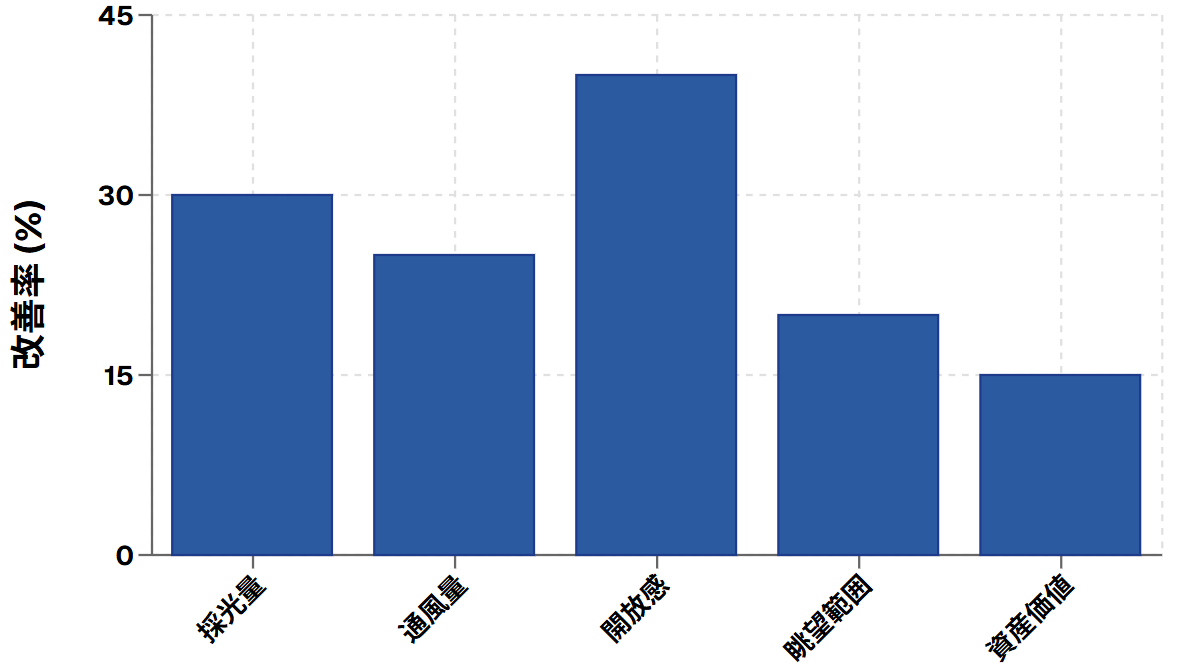

A: 採光量の30%増加、開放感の大幅向上、眺望の拡大、通風性の改善など、住環境の質的向上が期待できます。

ハイサッシの採用により、住まいの快適性は劇的に向上します。以下、具体的なメリットを詳しく解説いたします。これらのメリットは、単なる感覚的なものではなく、実際の生活の質や健康面にも大きく影響します。

採光性の大幅向上

開放感と高級感の演出

通風性の改善

眺望の最大化

これらのメリットに加えて、ハイサッシには「住まいの資産価値向上」という経済的なメリットもあります。不動産市場において、ハイサッシを採用したマンションは、同じ立地・面積の物件と比較して高い評価を受ける傾向があります。特に中古マンション市場では、この差が顕著に現れ、売却時や賃貸時に有利に働くことが多いです。

また、ハイサッシの効果は季節によっても変化します。夏場は日差しを遮る工夫(ブラインドやカーテン)が必要になりますが、春や秋、冬の穏やかな日差しの季節には、その恩恵を最大限に享受できます。特に冬場は、太陽高度が低くなるため、ハイサッシを通して室内深くまで日差しが入り、自然な暖房効果も期待できます。

さらに、ハイサッシは単に物理的な環境を改善するだけでなく、住む人の心理面にも良い影響を与えます。開放的な空間で過ごすことで、閉塞感やストレスが軽減され、精神的な健康にも寄与するという研究結果もあります。特に、日照時間が短くなる冬季うつ(季節性情動障害)の予防にも効果があるとされています。

ハイサッシによる住環境改善効果

ハイサッシの隠れたデメリットと対策

Q: ハイサッシにはどのようなデメリットがあり、どう対策すべきですか?

A: メンテナンス負担の増加、カーテン費用の高騰、断熱性への配慮が必要ですが、適切な対策により問題を軽減できます。

ハイサッシには多くのメリットがある一方で、購入前に理解しておくべきデメリットも存在します。これらの課題を事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。ハイサッシのデメリットは、日常生活の中で徐々に顕在化することが多いため、購入時には見落とされがちです。しかし、長期的な住み心地を考えると、これらの点も十分に考慮する必要があります。

メンテナンス負担の増加

窓ガラスの面積拡大により掃除範囲が広がります。特に外側の清掃は、高所作業となるため安全面での配慮が必要です。天井近くの清掃には脚立が必要で、高齢者や身長の低い方には特に負担となります。また、高所の照明器具メンテナンスも困難になります。一般的なサッシと比較して、清掃面積が20~30%増加するため、清掃時間や労力も比例して増加します。さらに、高所のサッシレールや戸車などの機械部分のメンテナンスも難しくなります。これらの部分が劣化すると、開閉がスムーズでなくなったり、雨漏りの原因になったりする可能性があります。特に海岸沿いや工業地帯近くなど、塩害や大気汚染の影響を受けやすい地域では、定期的なメンテナンスがより重要になります。

対策:プロの清掃サービス利用(年2回程度、1回あたり1~2万円)、自動清掃機能付き窓の検討(初期費用は高いが長期的にはコスト削減)、伸縮式の清掃道具の活用(3,000~5,000円程度で購入可能)、定期的なサッシレールの清掃と潤滑剤の塗布(年2回程度)などが効果的です。また、最近では撥水コーティングを施すことで、汚れの付着を防ぎ、清掃頻度を減らす方法も普及しています。

カーテン費用の高騰

ハイサッシ用のカーテンは既製品では対応できず、オーダーメイドが必要です。生地使用量も多くなり、通常の2~3倍の費用がかかることも珍しくありません。一般的なカーテンの丈は180~200cm程度ですが、ハイサッシ用は220~240cm程度必要になります。また、幅も広いため、生地使用量が大幅に増加します。さらに、高さのあるカーテンは重量も増すため、通常よりも強度の高いカーテンレールや取り付け金具が必要になります。これらの要素が重なり、カーテン関連の費用が高額になります。特に高級生地や遮光性・断熱性の高い機能性カーテンを選ぶ場合、コストはさらに増加します。また、カーテンの取り替えや洗濯も、サイズが大きいため手間とコストがかかります。

対策:ブラインドやロールスクリーンの活用(カーテンより安価で、高さ対応も容易)、分割設置の検討(上下で異なるタイプの窓装飾を組み合わせる)、シンプルな生地の選択(装飾の少ないベーシックな生地は比較的安価)、DIYでの取り付け(業者依頼よりも工賃を節約できる)などが考えられます。また、最近ではハイサッシ対応の既製品カーテンも徐々に増えてきており、オーダーメイドよりも安価に購入できる可能性もあります。

断熱性能への影響

窓面積の拡大により熱損失が増加する可能性があります。ガラスは壁と比較して断熱性能が低いため、窓面積が増えると冬は暖房効率が下がり、夏は冷房効率が下がります。特に単層ガラスの場合、この影響は顕著です。一般的に、窓からの熱損失は住宅全体の熱損失の約20~30%を占めると言われていますが、ハイサッシの場合はこの割合がさらに高くなります。また、大きな窓面は夏場の日射熱取得も増加させるため、冷房負荷が増大する可能性があります。これらの要因により、適切な断熱対策なしでは光熱費が年間で10~20%程度増加する恐れがあります。さらに、結露のリスクも高まります。特に寒冷地や湿度の高い地域では、大きな窓面に結露が発生しやすく、カビやダニの発生原因となる可能性があります。

【対策】高性能複層ガラス(Low-Eガラスやアルゴンガス入り複層ガラス)の採用、断熱サッシ(アルミ樹脂複合サッシや樹脂サッシ)の選択、インナーサッシの追加(既存窓の内側に断熱性能の高い窓を追加)、断熱カーテンの使用(特に冬季)、日射調整フィルムの貼付(夏季の日射熱を軽減)などが効果的です。これらの対策により、ハイサッシのメリットを活かしながら、断熱性能の低下を最小限に抑えることができます。

ベランダ空間の制約

逆梁工法では梁がベランダに移動するため、使用可能スペースが狭くなります。一般的に、梁の高さは床から40~60cm程度となり、この部分がベランダの手すりを兼ねる形になります。これにより、ベランダの床面積は変わらなくても、実質的な使用感が制限されます。例えば、洗濯物を干す際に、低い位置に干せなくなったり、ベランダでくつろぐための家具配置が制限されたりします。また、手すりの高さも変わるため、安全面での配慮が必要です。特に小さな子どもがいる家庭では、梁の上に乗って転落する危険性があるため、追加の安全対策が必要になることもあります。さらに、梁の存在により、ベランダからの下方視界が制限されるため、眺望の一部が犠牲になる点も考慮する必要があります。

【対策】ベランダ利用計画の事前検討(限られたスペースを効率的に活用するレイアウト)、安全対策の実施(特に子どもがいる家庭では、転落防止のための追加措置)、折りたたみ式の家具や物干しの活用(使わないときはコンパクトに収納)、プランターボックスの設置(梁の上部を活用した緑化)などが考えられます。また、扁平梁工法やTWFS工法を採用した物件を選ぶことで、このデメリットを回避することも可能です。

これらのデメリットに加えて、ハイサッシには「プライバシーの確保が難しい」という側面もあります。大きな窓は外からの視線も入りやすく、特に低層階や道路に面した部屋では、プライバシー対策が重要になります。遮光性の高いカーテンやブラインド、目隠しフィルムなどの対策が必要になることがあります。

また、ハイサッシは「音の反射・共鳴」の問題も生じる可能性があります。大きなガラス面は音を反射しやすく、室内の音響環境に影響を与えることがあります。特に、音楽鑑賞や映画視聴を重視する方は、この点も考慮する必要があります。カーテンや吸音パネルなどで対策することが可能です。

さらに、ハイサッシは「地震時の安全性」についても考慮が必要です。大きなガラス面は地震の際に割れるリスクが高まります。最新の建築基準では、安全ガラスの使用や飛散防止フィルムの貼付などの対策が講じられていますが、特に古い物件では追加の安全対策を検討する必要があるかもしれません。

ハイサッシのコスト比較と対策費用

| 項目 | 従来サッシ | ハイサッシ | 増加率 | 対策費用 |

|---|---|---|---|---|

| カーテン費用 | 8~15万円 | 20~40万円 | +150~200% | 5~10万円 |

| 年間清掃費 | 2~3万円 | 4~6万円 | +100% | 3~5万円 |

| 光熱費(年間) | 12万円 | 14~16万円 | +17~33% | 15~25万円 |

| メンテナンス費用 | 5万円 | 8~10万円 | +60~100% | 2~3万円 |

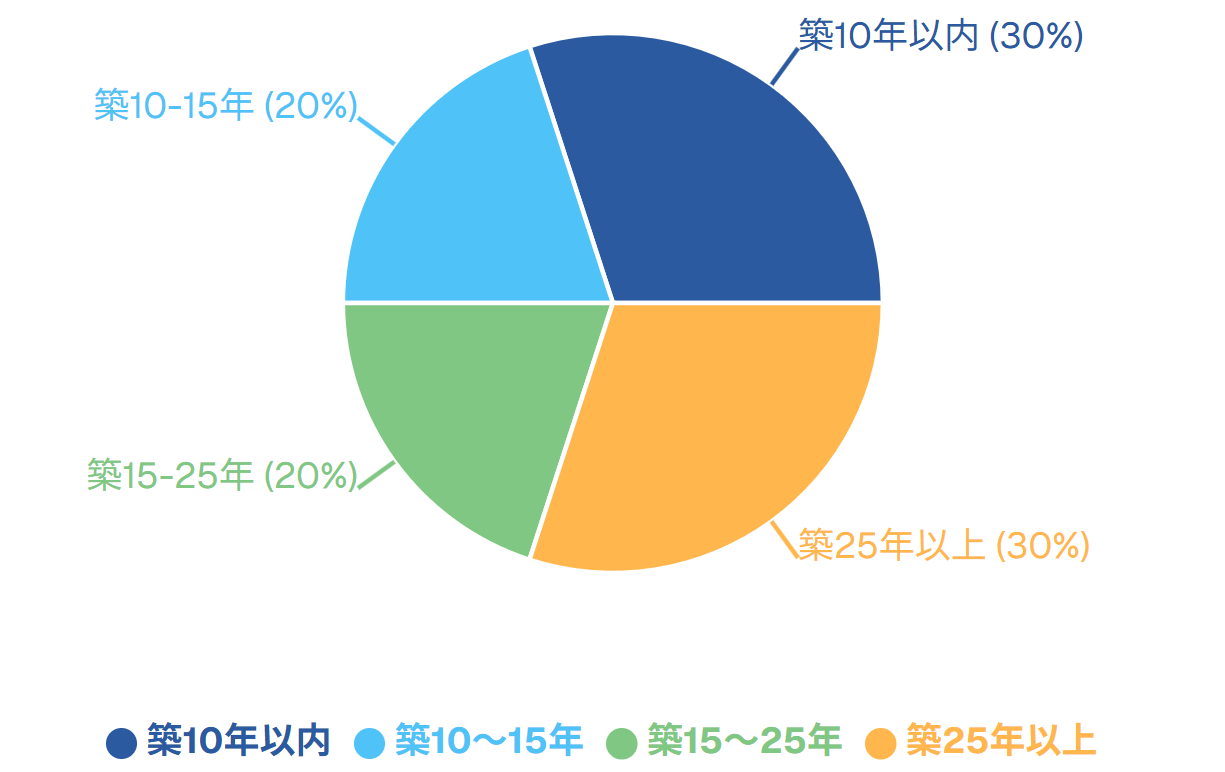

築年数別サッシ特徴

Q: 築年数によってサッシの特徴はどのように異なりますか?

A: 築20年以上は1.8m程度、築10~20年は2.0m程度、築10年以内は2.1m以上が一般的で、年代により明確な違いがあります。

マンションの築年数は、サッシの仕様を予測する重要な指標となります。建築技術の進歩と市場ニーズの変化により、年代ごとに明確な傾向が見られます。この知識は、中古マンション購入時の判断材料として非常に役立ちます。また、リノベーションの可能性を検討する際にも、元々のサッシ仕様を理解しておくことが重要です。

築25年以上(1999年以前)

築15~25年(1999年~2009年)

築10~15年(2009年~2014年)

築10年以内(2014年以降)

これらの時代ごとの特徴を理解することで、中古マンション購入時の判断材料とすることができます。例えば、予算に制約がある場合は、築古物件を選び、インナーサッシの追加などの部分的なリノベーションで快適性を向上させるという選択肢も考えられます。一方、手間をかけずに最新の快適性を求める場合は、築浅物件を選ぶことが適しています。

また、同じ築年数でも、物件のグレードによってサッシの仕様は大きく異なります。一般的に、分譲価格が高い物件ほど、サッシの性能やデザイン性も高い傾向にあります。特に、大手デベロッパーのブランドマンションでは、同時期の一般的な物件と比較して、より高性能なサッシが採用されていることが多いです。

築年数別マンション分布

断熱性能と省エネ効果の最適化

Q: ハイサッシで断熱性能を確保するための最適な方法は何ですか?

A: 高性能複層ガラス、断熱サッシ、インナーサッシの組み合わせにより、大きな窓でも優れた断熱性能を実現できます。

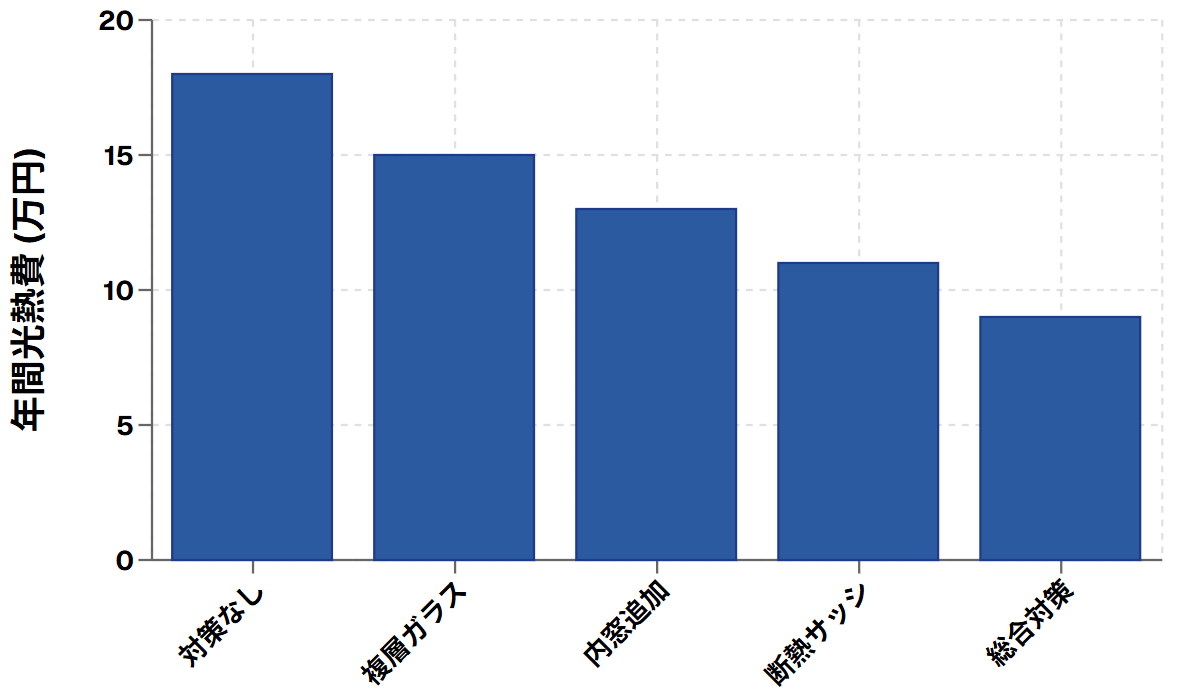

ハイサッシの普及に伴い、断熱性能の確保がより重要になっています。窓ガラスの面積が大きくなることで熱の出入りも増加するため、適切な対策が必要です。断熱性能の向上は、単に快適性を高めるだけでなく、光熱費の削減や環境負荷の軽減にも大きく貢献します。特に、日本の気候条件を考慮すると、夏の暑さと冬の寒さの両方に対応できる断熱対策が求められます。

高性能複層ガラス(ペアガラス・トリプルガラス)

断熱サッシの採用

インナーサッシ(内窓)の追加

これらの断熱対策は、単独で実施するよりも組み合わせることで、より高い効果を得ることができます。例えば、高性能複層ガラスと断熱サッシを組み合わせることで、窓全体の断熱性能を最大化できます。また、既存のマンションでサッシ交換が困難な場合は、インナーサッシの追加と断熱フィルムの貼付を組み合わせることで、大幅な性能向上を図ることができます。

断熱性能の向上は、快適性の向上だけでなく、健康面でもメリットがあります。室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクが軽減されます。特に高齢者にとっては、これは重要な健康上のメリットとなります。また、結露の発生が抑制されることで、カビやダニの発生リスクも低減され、アレルギーや呼吸器疾患の予防にも効果があります。

さらに、断熱性能の向上は環境負荷の軽減にも貢献します。エネルギー消費量の削減により、CO2排出量を減らすことができ、地球温暖化対策にも寄与します。政府の省エネ政策により、今後は住宅の断熱性能基準がより厳しくなることが予想されるため、早めの対策が将来的な資産価値の維持にもつながります。

断熱対策による年間光熱費削減効果

| 対策内容 | 年間光熱費 |

|---|---|

| 対策なし | 18万円 |

| 複層ガラス | 15万円 |

| 内窓追加 | 13万円 |

| 断熱サッシ | 11万円 |

| 総合対策 | 9万円 |

マンション購入時の窓チェックポイント

Q: マンション購入時に窓で確認すべき重要なポイントは何ですか?

A: サッシ高さ、ガラス仕様、方角、眺望、管理規約の制約、将来のメンテナンス性を総合的に確認することが重要です。

マンション購入時には、窓に関する以下のポイントを必ず確認しましょう。これらの要素は、将来の住み心地と資産価値に大きく影響します。窓は一度購入すると簡単に変更できない部分であるため、購入前の慎重な確認が特に重要です。また、窓の仕様は物件の価格にも大きく影響するため、コストパフォーマンスの観点からも十分な検討が必要です。

1. サッシの高さと構造の確認

実際にメジャーで測定し、2.0メートル以上あるかを確認してください。図面上の数値だけでなく、実際の寸法を測ることが重要です。また、採用されている建築工法(逆梁アウトフレーム工法など)も重要な要素です。工法により、将来のリノベーション可能性も変わります。サッシの開閉方式(引き違い、片引き、折れ戸など)も確認し、実際に操作してスムーズに動くかをチェックしましょう。また、サッシレールの状態や戸車の動きも確認し、メンテナンスの必要性を判断します。特に中古物件の場合、サッシの劣化状況は重要なチェックポイントです。フレームの変色、ガラスのひび、気密ゴムの劣化などがないかを詳しく確認しましょう。さらに、サッシの断熱性能についても確認が必要です。アルミサッシか断熱サッシか、複層ガラスかどうかなど、仕様書で確認するとともに、実際に触って熱の伝わり方を感じてみることも有効です。

2. ガラスの仕様と性能

単層ガラスか複層ガラスか、Low-Eコーティングの有無、ガラスの厚みなどを確認します。最新の物件では、トリプルガラスを採用している場合もあります。断熱性能は住み心地と光熱費に直結します。ガラスの種類により、断熱性能だけでなく、遮音性能や安全性も大きく変わります。例えば、防犯ガラスや強化ガラスが使用されているかどうかも重要なポイントです。また、ガラスの透明度や色合いも確認しましょう。一部の高性能ガラスでは、わずかに色がついている場合があり、これが室内の雰囲気に影響することがあります。さらに、ガラスの清掃のしやすさも考慮すべき点です。表面処理により汚れが付きにくいガラスもあり、メンテナンス性に大きく影響します。複層ガラスの場合は、ガラス間の密閉性も重要で、結露や曇りが発生していないかを確認しましょう。これらの問題がある場合、ガラスの交換が必要になる可能性があります。

3. 方角と日照条件の詳細調査

南向きが理想的ですが、上階のベランダの奥行きが長い場合、ハイサッシでも期待したほど日差しが入らない可能性があります。時間帯を変えて複数回内覧することをお勧めします。朝、昼、夕方の異なる時間帯に訪問し、日照の変化を確認しましょう。また、季節による日照の変化も考慮する必要があります。夏至と冬至では太陽の高度が大きく異なるため、可能であれば異なる季節に内覧することも有効です。周辺建物の影響も重要な要素です。現在は日当たりが良くても、将来的に高い建物が建設される可能性がないかを確認しましょう。都市計画や建築制限についても調査が必要です。また、方角だけでなく、風向きも重要です。卓越風向を考慮して、通風の良さも確認しましょう。特に夏場の風通しは、冷房効率に大きく影響します。さらに、近隣の騒音源(道路、鉄道、工場など)の影響も確認が必要です。窓を開けた際の騒音レベルを実際に体験してみましょう。

4. 眺望と将来性の検討

現在の眺望だけでなく、将来的に高い建物が建設される可能性も考慮しましょう。都市計画や周辺の開発計画を事前に調査することが重要です。眺望は住まいの価値を大きく左右する要素であり、特に高層マンションでは重要な購入動機となります。海や山、公園などの自然景観、都市の夜景、歴史的建造物などの眺望は、資産価値の維持・向上にも寄与します。ただし、眺望の良さは主観的な要素も大きいため、家族全員の意見を聞くことも大切です。また、眺望の方向により、日照条件や風向きも変わるため、これらの要素も総合的に考慮しましょう。さらに、眺望を楽しむためには、窓の清掃が重要になります。高層階では外側の清掃が困難な場合があるため、清掃方法やコストについても事前に確認しておきましょう。プライバシーの観点も重要です。眺望が良い反面、外からの視線も気になる場合があります。カーテンやブラインドでの対策が必要かどうかも検討しましょう。

5. 管理規約と改修可能性

マンションでは窓やサッシは共用部分にあたるため、個人でのリフォームには制限があります。インナーサッシの設置やガラスの交換が可能かどうか、事前に管理規約を詳細に確認してください。管理規約は物件により大きく異なるため、購入前の確認が必須です。一般的に、外観に影響しない範囲での改修は認められることが多いですが、事前の届出や承認が必要な場合があります。また、改修工事の際の近隣への配慮や、工事時間の制限なども規約で定められている場合があります。さらに、将来的な大規模修繕の計画も確認しておきましょう。サッシの交換が大規模修繕に含まれている場合、個人での改修は無駄になる可能性があります。修繕積立金の状況や、過去の修繕履歴も重要な情報です。管理組合の運営状況も確認し、適切な維持管理が行われているかを判断しましょう。理事会の議事録や総会の資料を確認することで、管理組合の方針や住民の意識レベルを把握することができます。

6. 周辺環境との調和

窓からの眺望や採光だけでなく、周辺環境との調和も重要な要素です。例えば、住宅密集地では、プライバシーの確保が重要になります。隣接する建物との距離や、視線の交錯する可能性を確認しましょう。また、商業地域や工業地域に近い場合は、騒音や大気汚染の影響も考慮する必要があります。特に、幹線道路や鉄道に近い物件では、防音性能の高い窓が必要になる場合があります。さらに、海岸沿いの物件では、塩害の影響でサッシの劣化が早まる可能性があります。定期的なメンテナンスの必要性や、耐塩性の高いサッシが使用されているかを確認しましょう。山間部や高原地帯では、強風や積雪の影響も考慮する必要があります。これらの自然条件に対応した仕様になっているかを確認することが重要です。

| チェック項目 | 理想的な条件 | 確認方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| サッシ高さ | 2.1m以上 | 実測・図面確認 | 工法も併せて確認 |

| ガラス仕様 | 複層ガラス以上 | 仕様書・現物確認 | 断熱性能値を確認 |

| 方角・日照 | 南向き | 複数時間帯の内覧 | 上階ベランダの影響 |

| 眺望 | 遮蔽物なし | 現地確認・計画調査 | 将来の建設計画 |

| 管理規約 | 改修可能 | 規約書確認 | 理事会承認の要否 |

マンションの「天井の高さ」の平均は? - 2500が標準? 2400は後悔?

断熱性能と省エネ効果の最適化

Q: ハイサッシで断熱性能を確保するための最適な方法は何ですか?

A: 高性能複層ガラス、断熱サッシ、インナーサッシの組み合わせにより、大きな窓でも優れた断熱性能を実現できます。

ハイサッシの普及に伴い、断熱性能の確保がより重要になっています。窓ガラスの面積が大きくなることで熱の出入りも増加するため、適切な対策が必要です。断熱性能の向上は、単に快適性を高めるだけでなく、光熱費の削減や環境負荷の軽減にも大きく貢献します。特に、日本の気候条件を考慮すると、夏の暑さと冬の寒さの両方に対応できる断熱対策が求められます。

高性能複層ガラス(ペアガラス・トリプルガラス)

2枚または3枚のガラスの間に空気層やアルゴンガス層を設けることで、断熱性能を大幅に向上させます。最新の複層ガラスでは、Low-Eコーティングを施すことで、さらなる性能向上を実現しています。Low-Eコーティングは、赤外線を反射する特殊な金属膜をガラス表面に施したもので、夏は外からの熱を遮り、冬は室内の熱を逃がしにくくする効果があります。また、アルゴンガスは空気よりも熱伝導率が低いため、ガラス間に封入することで断熱効果をさらに高めることができます。最新のトリプルガラスでは、2つの空気層を持つことで、ペアガラスよりもさらに高い断熱性能を実現しています。これらの高性能ガラスを採用することで、単層ガラスと比較して熱損失を60~80%削減することが可能です。遮熱性能も向上し、夏季の冷房効率も改善されます。実際のデータでは、高性能複層ガラスを採用したハイサッシでは、年間の光熱費を15~25%削減できるという結果が出ています。

断熱サッシの採用

アルミと樹脂の複合サッシや、オール樹脂サッシを採用することで、サッシ枠からの熱損失を大幅に削減できます。従来のアルミサッシは熱伝導率が高く、冬場には結露の原因となることがありました。しかし、断熱サッシでは、室内側に樹脂を使用することで、熱橋(ヒートブリッジ)を断ち切り、結露の発生を抑制します。特に、高層マンションの角住戸や最上階では、外気の影響を受けやすいため、断熱性能の高いサッシの選択が重要です。樹脂サッシは、アルミと比較して熱伝導率が約1/1000と非常に低く、優れた断熱性能を発揮します。また、気密性も高いため、隙間風による熱損失も防ぐことができます。最新の断熱サッシでは、フレーム内部に断熱材を充填したり、多重構造にしたりすることで、さらなる性能向上を図っています。これらの断熱サッシを採用することで、サッシ部分からの熱損失を従来のアルミサッシと比較して70~90%削減することが可能です。

インナーサッシ(内窓)の追加

既存の窓の内側に新たな窓を設置することで、二重窓構造を作り出します。この方法により、断熱性能だけでなく、防音性能も向上させることができます。インナーサッシは、既存のサッシを交換することなく断熱性能を向上させることができるため、マンションでも比較的容易に施工できます。二重窓構造により、窓とインナーサッシの間に空気層が形成され、この空気層が断熱材の役割を果たします。また、気密性も大幅に向上するため、隙間風による熱損失も防ぐことができます。掃き出し窓1組にインナーサッシを設置する場合の費用は、商品代と取り付け費で約15~25万円程度です。この投資により、年間の光熱費を10~20%削減できるため、5~8年程度で初期投資を回収できる計算になります。また、インナーサッシには防音効果もあり、外部からの騒音を20~30dB程度軽減することができます。これは、交通量の多い道路沿いのマンションでは特に大きなメリットとなります。さらに、防犯効果も期待でき、二重の窓により侵入に時間がかかるため、防犯性が向上します。

これらの断熱対策は、単独で実施するよりも組み合わせることで、より高い効果を得ることができます。例えば、高性能複層ガラスと断熱サッシを組み合わせることで、窓全体の断熱性能を最大化できます。また、既存のマンションでサッシ交換が困難な場合は、インナーサッシの追加と断熱フィルムの貼付を組み合わせることで、大幅な性能向上を図ることができます。

断熱性能の向上は、快適性の向上だけでなく、健康面でもメリットがあります。室内の温度差が小さくなることで、ヒートショックのリスクが軽減されます。特に高齢者にとっては、これは重要な健康上のメリットとなります。また、結露の発生が抑制されることで、カビやダニの発生リスクも低減され、アレルギーや呼吸器疾患の予防にも効果があります。

さらに、断熱性能の向上は環境負荷の軽減にも貢献します。エネルギー消費量の削減により、CO2排出量を減らすことができ、地球温暖化対策にも寄与します。政府の省エネ政策により、今後は住宅の断熱性能基準がより厳しくなることが予想されるため、早めの対策が将来的な資産価値の維持にもつながります。

マンション購入時の窓チェックポイント

Q: マンション購入時に窓で確認すべき重要なポイントは何ですか?

A: サッシ高さ、ガラス仕様、方角、眺望、管理規約の制約、将来のメンテナンス性を総合的に確認することが重要です。

マンション購入時には、窓に関する以下のポイントを必ず確認しましょう。これらの要素は、将来の住み心地と資産価値に大きく影響します。窓は一度購入すると簡単に変更できない部分であるため、購入前の慎重な確認が特に重要です。また、窓の仕様は物件の価格にも大きく影響するため、コストパフォーマンスの観点からも十分な検討が必要です。

1. サッシの高さと構造の確認

実際にメジャーで測定し、2.0メートル以上あるかを確認してください。図面上の数値だけでなく、実際の寸法を測ることが重要です。また、採用されている建築工法(逆梁アウトフレーム工法など)も重要な要素です。工法により、将来のリノベーション可能性も変わります。サッシの開閉方式(引き違い、片引き、折れ戸など)も確認し、実際に操作してスムーズに動くかをチェックしましょう。また、サッシレールの状態や戸車の動きも確認し、メンテナンスの必要性を判断します。特に中古物件の場合、サッシの劣化状況は重要なチェックポイントです。フレームの変色、ガラスのひび、気密ゴムの劣化などがないかを詳しく確認しましょう。さらに、サッシの断熱性能についても確認が必要です。アルミサッシか断熱サッシか、複層ガラスかどうかなど、仕様書で確認するとともに、実際に触って熱の伝わり方を感じてみることも有効です。

2. ガラスの仕様と性能

単層ガラスか複層ガラスか、Low-Eコーティングの有無、ガラスの厚みなどを確認します。最新の物件では、トリプルガラスを採用している場合もあります。断熱性能は住み心地と光熱費に直結します。ガラスの種類により、断熱性能だけでなく、遮音性能や安全性も大きく変わります。例えば、防犯ガラスや強化ガラスが使用されているかどうかも重要なポイントです。また、ガラスの透明度や色合いも確認しましょう。一部の高性能ガラスでは、わずかに色がついている場合があり、これが室内の雰囲気に影響することがあります。さらに、ガラスの清掃のしやすさも考慮すべき点です。表面処理により汚れが付きにくいガラスもあり、メンテナンス性に大きく影響します。複層ガラスの場合は、ガラス間の密閉性も重要で、結露や曇りが発生していないかを確認しましょう。これらの問題がある場合、ガラスの交換が必要になる可能性があります。

3. 方角と日照条件の詳細調査

南向きが理想的ですが、上階のベランダの奥行きが長い場合、ハイサッシでも期待したほど日差しが入らない可能性があります。時間帯を変えて複数回内覧することをお勧めします。朝、昼、夕方の異なる時間帯に訪問し、日照の変化を確認しましょう。また、季節による日照の変化も考慮する必要があります。夏至と冬至では太陽の高度が大きく異なるため、可能であれば異なる季節に内覧することも有効です。周辺建物の影響も重要な要素です。現在は日当たりが良くても、将来的に高い建物が建設される可能性がないかを確認しましょう。都市計画や建築制限についても調査が必要です。また、方角だけでなく、風向きも重要です。卓越風向を考慮して、通風の良さも確認しましょう。特に夏場の風通しは、冷房効率に大きく影響します。さらに、近隣の騒音源(道路、鉄道、工場など)の影響も確認が必要です。窓を開けた際の騒音レベルを実際に体験してみましょう。

4. 眺望と将来性の検討

現在の眺望だけでなく、将来的に高い建物が建設される可能性も考慮しましょう。都市計画や周辺の開発計画を事前に調査することが重要です。眺望は住まいの価値を大きく左右する要素であり、特に高層マンションでは重要な購入動機となります。海や山、公園などの自然景観、都市の夜景、歴史的建造物などの眺望は、資産価値の維持・向上にも寄与します。ただし、眺望の良さは主観的な要素も大きいため、家族全員の意見を聞くことも大切です。また、眺望の方向により、日照条件や風向きも変わるため、これらの要素も総合的に考慮しましょう。さらに、眺望を楽しむためには、窓の清掃が重要になります。高層階では外側の清掃が困難な場合があるため、清掃方法やコストについても事前に確認しておきましょう。プライバシーの観点も重要です。眺望が良い反面、外からの視線も気になる場合があります。カーテンやブラインドでの対策が必要かどうかも検討しましょう。

5. 管理規約と改修可能性

マンションでは窓やサッシは共用部分にあたるため、個人でのリフォームには制限があります。インナーサッシの設置やガラスの交換が可能かどうか、事前に管理規約を詳細に確認してください。管理規約は物件により大きく異なるため、購入前の確認が必須です。一般的に、外観に影響しない範囲での改修は認められることが多いですが、事前の届出や承認が必要な場合があります。また、改修工事の際の近隣への配慮や、工事時間の制限なども規約で定められている場合があります。さらに、将来的な大規模修繕の計画も確認しておきましょう。サッシの交換が大規模修繕に含まれている場合、個人での改修は無駄になる可能性があります。修繕積立金の状況や、過去の修繕履歴も重要な情報です。管理組合の運営状況も確認し、適切な維持管理が行われているかを判断しましょう。理事会の議事録や総会の資料を確認することで、管理組合の方針や住民の意識レベルを把握することができます。

6. 周辺環境との調和

窓からの眺望や採光だけでなく、周辺環境との調和も重要な要素です。例えば、住宅密集地では、プライバシーの確保が重要になります。隣接する建物との距離や、視線の交錯する可能性を確認しましょう。また、商業地域や工業地域に近い場合は、騒音や大気汚染の影響も考慮する必要があります。特に、幹線道路や鉄道に近い物件では、防音性能の高い窓が必要になる場合があります。さらに、海岸沿いの物件では、塩害の影響でサッシの劣化が早まる可能性があります。定期的なメンテナンスの必要性や、耐塩性の高いサッシが使用されているかを確認しましょう。山間部や高原地帯では、強風や積雪の影響も考慮する必要があります。これらの自然条件に対応した仕様になっているかを確認することが重要です。

| チェック項目 | 理想的な条件 | 確認方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| サッシ高さ | 2.1m以上 | 実測・図面確認 | 工法も併せて確認 |

| ガラス仕様 | 複層ガラス以上 | 仕様書・現物確認 | 断熱性能値を確認 |

| 方角・日照 | 南向き | 複数時間帯の内覧 | 上階ベランダの影響 |

| 眺望 | 遮蔽物なし | 現地確認・計画調査 | 将来の建設計画 |

| 管理規約 | 改修可能 | 規約書確認 | 理事会承認の要否 |

参考リンク・関連情報

- 一般社団法人日本サッシ協会 – サッシの標準規格や技術情報

- 国土交通省 – 住宅の省エネ基準や補助金情報

- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会 – 住宅性能評価制度

- 国立研究開発法人建築研究所 – 建築技術に関する最新研究

- 板硝子協会 – ガラスの性能と選び方

まとめ:理想的なマンションサッシ選択の指針

Q: マンション選びでサッシを重視する際の最終的な判断基準は何ですか?

A: ライフスタイル、予算、立地条件、将来計画を総合的に考慮し、開放感と実用性のバランスを取ることが最も重要です。

マンションのサッシ選びにおいては、単純に「高ければ良い」「大きければ良い」というものではありません。個々のライフスタイルや価値観、将来計画に合わせた総合的な判断が必要です。本記事で解説してきた様々な要素を踏まえ、最適な選択を行うための指針をまとめます。

ハイサッシは確かに開放感や採光性に優れており、住まいの質を向上させる重要な要素です。特に、都市部の高層マンションにおいては、限られた住空間の中で最大限の開放感を得るための有効な手段となります。また、眺望を活かした住まいづくりにおいても、ハイサッシは欠かせない要素と言えるでしょう。しかし、メンテナンスコストや断熱性能への配慮、ベランダ空間の制約なども十分に理解した上で選択することが重要です。

一方、従来のサッシでも、適切な改修により十分な快適性を確保することができます。築年数の古い物件を選択し、購入価格を抑えつつ、後からインナーサッシの追加や高性能ガラスへの交換により性能向上を図るという戦略も有効です。この場合、初期投資を抑えながら、段階的に住環境を改善していくことができます。また、リノベーションの過程で、自分好みの住空間を作り上げる楽しみもあります。

最も重要なのは、実際に現地を訪れ、異なる時間帯に内覧し、自分の目で確認することです。データや写真だけでは分からない、実際の住み心地や周辺環境を体感してから判断することをお勧めします。特に、日照条件や風通し、騒音レベルなどは、実際に体験してみないと分からない要素です。可能であれば、平日と休日、晴天と雨天など、異なる条件での内覧も行ってみてください。

また、将来的なリノベーション計画も視野に入れ、管理規約の確認や改修可能性についても事前に調査しておくことが、後悔のないマンション選びにつながります。特に、長期間住む予定の場合は、将来のライフスタイルの変化も考慮して、柔軟性のある物件を選ぶことが重要です。

予算の配分についても慎重に検討しましょう。ハイサッシの物件は一般的に価格が高くなりますが、その分の価値があるかどうかを冷静に判断する必要があります。同じ予算で、立地の良い従来サッシの物件と、立地がやや劣るハイサッシの物件のどちらを選ぶかは、個人の価値観によります。立地は変えることができませんが、サッシは後から改修することも可能だということを念頭に置いて判断しましょう。

家族構成やライフスタイルも重要な判断要素です。小さな子どもがいる家庭では、ハイサッシの安全性について特に注意が必要です。また、高齢者がいる家庭では、メンテナンスの負担も考慮する必要があります。一方、眺望を重視するライフスタイルの方や、在宅ワークが多い方にとっては、ハイサッシのメリットは非常に大きいでしょう。

環境への配慮も現代では重要な要素です。断熱性能の高いサッシを選ぶことで、エネルギー消費量を削減し、環境負荷を軽減することができます。また、政府の省エネ政策により、今後は住宅の環境性能がより重視されるようになることが予想されるため、将来の資産価値維持の観点からも、環境性能の高いサッシを選択することは有効です。

最終チェックポイント:サッシの高さ、断熱性能、眺望、メンテナンス性、改修可能性、コストパフォーマンスの6つの要素を総合的に評価し、自分のライフスタイルと将来計画に最も適した物件を選択しましょう。専門家の意見も参考にしながら、慎重に検討することが成功の鍵です。また、購入後も定期的なメンテナンスを行い、サッシの性能を長期間維持することが、快適な住環境の継続につながります。

マンションのサッシは、住まいの快適性と資産価値を左右する重要な要素です。本記事でご紹介した情報を参考に、理想的な住まい選びにお役立てください。技術の進歩により、今後もより快適で効率的なサッシ技術が開発されることが期待されます。常に最新の情報をキャッチアップし、最適な選択を行っていきましょう。

最後に、サッシ選びは住まい選びの一部であることを忘れずに、立地、間取り、価格、管理状況など、他の重要な要素とのバランスも考慮して、総合的に判断することが大切です。理想の住まいは、すべての要素が完璧である必要はありません。自分にとって最も重要な要素を明確にし、それを満たす物件を選ぶことが、満足度の高い住まい選びにつながります。

コメント