CRC治験コーディネーターに転職!【年収・求人】

マンション買ったらCRC治験コーディネーターに転職!!

製薬会社が新薬を開発する最終段階で行われる「臨床試験(治験)」。その円滑な実施を支える重要な役割を担うのが、治験コーディネーター(CRC:Clinical Research Coordinator)です。看護師として臨床経験を積んだ後、キャリアチェンジとして注目されているこの職種について、役割から年収、転職方法まで徹底解説します。

医療現場での経験を活かしながらも、夜勤のない働き方を実現できるCRCは、ワークライフバランスを重視する看護師にとって魅力的な選択肢となっています。本記事では、看護師からCRCへの転職を検討している方に向けて、具体的な業務内容や必要なスキル、転職のポイントまで詳しく解説していきます。

CRC(治験コーディネーター)とは

製薬会社が新薬を開発するとき、最終段階で人体への有効性と安全性を確認するために「臨床試験(=治験)」を行います。その治験の調整役となるのが、治験コーディネーターです。英語表記の「Clinical Research Coordinator」を略して、CRCと呼ばれます。

厚生省令GCPでは、CRCを「治験実施医療機関において、治験責任医師または治験分担医師の下で治験に係る業務に協力する薬剤師、看護師、その他の医療関係者」と定義しています。つまり、CRCは医師の指示のもとで治験業務をサポートする専門職であり、医療の知識を持ちながら治験という特殊な医療行為をコーディネートする役割を担っています。

CRCは、製薬会社の臨床開発モニター(CRA)や、治験を実施する医療機関の医師(治験責任医師、治験分担医師)、各部署(治験事務局、医事課、薬剤部、検査部、看護部)と協力して治験を進め、被験者となる患者さんをサポートします。いわば、治験に関わるすべての関係者の間に立ち、円滑なコミュニケーションを促進する「橋渡し役」といえるでしょう。

治験に関わる主な関係者

- 【治験】:くすりの候補の有効性と安全性を確かめる臨床試験。新薬開発の最終段階で行われる重要なプロセス

- 【製薬会社】:医療機関に治験の実施を依頼。新薬の開発元であり、治験のスポンサー

- 【臨床開発モニター(CRA)】:治験が適正に実施されているか確認(モニタリング)。製薬会社側の担当者

- 【医療機関】:法律に基づいて治験を実施。大学病院や総合病院が多い

- 【治験責任医師】:治験に関連する医療上のすべての判断に責任を負う。通常は各診療科の部長クラスが担当

- 【治験分担医師】:治験責任医師の指導・監督のもと治験を実施。実際の診察や処方を担当することが多い

- 【被験者】:治験に参加する患者さん。インフォームド・コンセントに基づき自発的に参加

- 【治験コーディネーター(CRC)】:製薬会社、医療機関、被験者の間で調整を行う。治験の円滑な実施をサポート

治験の流れと各フェーズの特徴

治験は、第I相から第III相までの3段階で行われるのが一般的です。各フェーズによって目的や対象者が異なるため、CRCの業務内容も変わってきます。

| フェーズ | 対象者 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第I相 | 少数の健康な成人(主に男性) | 安全性の確認、薬物動態の把握 | 主に入院施設で実施。副作用の発現に注意が必要 |

| 第II相 | 少数の対象疾患患者 | 有効性・安全性・用法・用量の検討 | 外来で実施されることが多い。効果判定が重要 |

| 第III相 | 多数の対象疾患患者 | 有効性・安全性の検証、既存薬との比較 | 多施設で実施。長期間の経過観察が必要なケースも |

市販後には第IV相(製造販売後臨床試験)が実施されることもあります。これは実際の診療環境での安全性や有効性を確認するためのものです。CRCは主に第II相と第III相の治験に関わることが多く、外来患者を対象とした治験のサポートを行います。

ひとつの薬が新しく開発されるまでにかかる費用と時間は膨大で、開発費用が約150~200億円、開発期間は10~20年程度と言われています。CRCはこの長い道のりの最終段階で、貴重な臨床データを収集するという重要な役割を担っているのです。

治験コーディネーターの仕事内容

治験コーディネーターは主に医療機関で働きます。医療機関の治験事務局に直接雇用されるパターンと、民間企業であるSMO(治験施設支援機関:Site Management Organization)から医療機関に派遣されるパターンがありますが、仕事内容はほとんど変わりません。

SMOとは、医療機関が治験を円滑に実施できるよう支援する専門機関です。治験の実施に必要な人材(CRCなど)を派遣したり、治験に関する事務的な業務をサポートしたりします。看護師からCRCに転職する場合、このSMOに就職するケースが多いでしょう。

治験は数ヶ月〜数年にわたるので、基本的に1つの治験を担当しますが、SMOから派遣される治験コーディネーターは、複数の医療機関で治験を担当することもあります。また、同時に複数の治験を担当することもあり、スケジュール管理能力が求められます。

治験コーディネーターの仕事を3つのステップに分けて詳しく解説します。

1. 治験準備時の業務

◆治験実施計画書(プロトコル)の理解

治験の実施において、製薬会社と医療機関は「薬機法(旧・薬事法)」と「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(Good Clinical Practice=GCP)」を遵守しなければなりません。これらの法令は治験の質と被験者の安全を確保するための重要な基準です。

製薬会社がGCPに基づいて「治験実施計画書(プロトコル)」を作成し、治験責任医師が計画書に合意することで、治験に向けた準備が始まります。プロトコルには、治験の目的、対象となる患者の条件(選択基準・除外基準)、投与方法、検査スケジュール、評価項目など、治験を実施する上で必要なすべての情報が詳細に記載されています。

CRCは担当する「治験実施計画書」を読み込み、理解を深めなければなりません。製薬会社の臨床開発モニターから説明を受けたり、医師や看護師、薬剤師、臨床検査技師から情報を集めたりして、治験薬と対象の疾患について学びます。看護師出身のCRCは、疾患に関する知識はあっても、薬理作用や薬物動態などの専門知識は不足していることが多いため、この段階での学習が非常に重要です。

◆スタートアップミーティングの補助

製薬会社の臨床開発モニターは、治験責任医師や治験分担医師、治験コーディネーター、看護師、臨床検査技師、薬剤師、治験事務局への説明・役割分担を行うスタートアップミーティングを開きます。その際、治験コーディネーターはミーティング用の資料作成や議事進行のサポートをします。

スタートアップミーティングでは、治験の概要説明、各部署の役割分担、スケジュール確認、注意事項の共有などが行われます。CRCはこのミーティングを通じて、院内の関係者と顔合わせをし、良好な関係構築を図ることも重要な役割です。特に看護師出身のCRCは、医療現場での経験を活かして、実務的な視点からの質問や提案ができるため、ミーティングでの発言が重視されることも多いでしょう。

◆検査機器の管理

製薬会社から搬入される検査機器類や検査キットを適切に管理し、被験者が来院した際の準備を進めます。治験によっては特殊な検査機器や測定機器が必要となるケースもあり、それらの使用方法を習得したり、院内スタッフに説明したりする役割もCRCが担います。

また、治験薬の管理も重要な業務です。治験薬は通常の薬剤とは異なる管理方法が求められることが多く、薬剤部と連携して適切な保管・管理を行います。温度管理が必要な治験薬の場合は、定期的な温度チェックや記録も必要です。

2. 治験実施時の業務

●被験者募集(スクリーニング)

被験者の募集と「治験実施計画書」の基準に合わせたスクリーニングを行います。候補者を探す方法には、医師からの紹介、病院のカルテや医療情報システムから探す方法、新聞やインターネット広告の利用(生活習慣病などが対象の場合)などがあります。

スクリーニングでは、治験実施計画書に記載された選択基準・除外基準に基づいて、治験に適した患者さんを選定します。例えば、年齢、性別、疾患の重症度、併用薬、合併症の有無などの条件を確認します。看護師出身のCRCは、カルテの読解力や患者さんの状態を把握する能力が高いため、適切な被験者選定に貢献できるでしょう。

また、治験によっては特定の検査値や画像所見が必要となるケースもあり、過去の検査結果を確認したり、必要に応じて追加検査を依頼したりすることもあります。スクリーニングの段階で適切な被験者を選定することが、治験の成功に大きく影響します。

●治験の説明文書と同意書の作成

治験責任医師が被験者に事前説明(インフォームド・コンセント)を行う場に同席します。医師からは治験内容、来院スケジュール、予想される副作用などについて説明が行われます。治験コーディネーターは被験者に渡す治験の説明文書や同意書の作成をサポートします。

説明文書は、医学的な専門用語をできるだけ避け、一般の方にもわかりやすい表現で作成することが求められます。治験の目的、方法、期間、予想される利益と不利益、個人情報の取り扱いなど、被験者が治験参加を判断するために必要な情報をすべて含める必要があります。

インフォームド・コンセントの場では、CRCは医師の説明を補足したり、被験者からの質問に答えたりする役割も担います。看護師としての経験を持つCRCは、患者さんの不安や疑問を理解し、適切な説明ができるため、信頼関係の構築に役立ちます。

●被験者のスケジュール管理と対応

被験者の来院日、検査・投薬予定日などを管理します。来院時には医師の診察に同席し、服薬状況の確認、有害事象のチェック、残薬回収、併用薬剤の確認、服薬指導、負担軽減費支払いの確認などを行います。

治験では、プロトコルに定められた通りのスケジュールで来院・検査・投薬を行うことが非常に重要です。例えば「投与開始から28日後±3日以内」というように、許容範囲が設定されていることが多く、この範囲を超えると「逸脱」となり、データの信頼性に影響を与える可能性があります。

CRCは被験者の都合や体調を考慮しながら、プロトコルの許容範囲内で来院日を調整する必要があります。また、被験者が来院を忘れないよう、前日に電話で確認するなどのフォローも行います。看護師出身のCRCは、患者さんとのコミュニケーション能力が高く、信頼関係を築きやすいため、被験者の治験継続率(コンプライアンス)向上に貢献できるでしょう。

●症例報告書(CRF)の作成

製薬会社に報告する「症例報告書(CRF:Case Report Form)」を作成します。治験コーディネーターは、治験責任医師の指示に従い、原資料(カルテや投薬記録票、検査結果伝票、投影画像、症状についての所感記録など)から医学的判断を要しないデータを確認し、症例報告書に転記します。

症例報告書は、治験の結果を評価するための重要なデータソースとなります。正確性が求められるため、転記ミスがないよう細心の注意を払う必要があります。近年では紙の症例報告書からEDC(Electronic Data Capture)と呼ばれる電子的なシステムへの移行が進んでおり、パソコン操作スキルも求められます。

また、症例報告書の作成過程で、データの矛盾や欠損、異常値などを発見した場合は、医師に確認し、必要に応じて修正や追加情報の収集を行います。看護師出身のCRCは、カルテの読解力や医学的知識があるため、データの整合性チェックにも強みを発揮できるでしょう。

●有害事象への対応

治験中に被験者に副作用などの好ましくない有害な反応が起こった際(有害事象)の対応を行います。治験コーディネーターはただちに治験責任医師に報告し、被験者への適切な処置を促します。

有害事象は、治験薬との因果関係の有無にかかわらず、治験期間中に被験者に生じたあらゆる好ましくない医療上の出来事を指します。風邪や怪我なども含まれます。特に重篤な有害事象(入院や死亡につながるもの)が発生した場合は、24時間以内に製薬会社への報告が必要となるケースもあり、迅速な対応が求められます。

その後、事象発生の経緯、関連する検査値や併用薬、治験薬との因果関係などをまとめた報告書を作成し、製薬会社および病院長に提出します。看護師出身のCRCは、有害事象の重症度や緊急性を適切に判断できるため、この場面でも強みを発揮できるでしょう。

3. 治験終了時の業務

■治験終了報告書の作成

症例報告書(CRF)が製薬会社と契約した数に達し、被験者の最終観察・追跡調査などが終了したら、「治験終了報告書」の原案を作成します。

治験終了報告書には、治験ステータス(終了・中止・中断)、実施例数、目標とする被験者数、治験結果の概要(有効性・安全性・GCP遵守状況など)を記載します。原案を治験責任医師が内容を確認したうえで、実施医療機関の院長に提出します。

また、治験終了後も一定期間(通常は治験終了後2年間)、治験関連文書の保管が必要です。CRCは必要書類が適切に保管されるよう、医療機関の担当者と連携します。

予定より早く契約症例数に達した場合、製薬会社から追加の治験を依頼されることがあります。追加症例を集められると製薬会社からの評価が上がり、治験コーディネーターの査定にもつながります。特に希少疾患や難病の治験では、症例集積が難しいケースも多く、目標症例数を達成できるかどうかがCRCの評価ポイントとなることもあります。

CRCの1日のスケジュール例

治験コーディネーターの具体的な1日の流れを見てみましょう。SMOに所属するCRCの場合、複数の医療機関を担当することもあるため、日によってスケジュールは大きく異なります。

CRCの1日のスケジュール例

9:00

出勤・メールチェック・スケジュール確認

9:30

被験者来院準備(カルテ確認、検査キット準備など)

10:00

被験者対応①(問診、服薬状況確認、残薬回収)

10:30

医師診察に同席

11:00

検査対応(採血、心電図など)

11:30

次回来院日の調整、負担軽減費の支払い手続き

12:00

昼食・休憩

13:00

症例報告書(CRF)作成、EDCへのデータ入力

14:00

被験者対応②(新規被験者へのインフォームド・コンセント補助)

15:00

臨床開発モニター(CRA)対応(モニタリング)

16:30

翌日の準備、資料整理

17:30

業務報告書作成、退勤

このように、CRCの1日は被験者対応、医師との連携、データ入力、モニター対応など多岐にわたります。特に被験者の来院日には業務が集中するため、効率的なタイムマネジメントが求められます。看護師出身のCRCは、患者対応や医療スタッフとの連携に慣れているため、こうした忙しい状況でも冷静に対応できる強みがあります。

治験コーディネーターになるには

治験コーディネーターになるために資格は必要ありませんが、医学や薬学、医療システムに関する知識と理解が欠かせないため、医療系の国家資格を持っている人や病院勤務経験のある人が優遇される傾向にあります。

看護師は患者さんとのコミュニケーション能力や医療知識を持っているため、CRCとして高く評価されます。特に臨床経験が豊富な看護師は、患者さんの状態変化に気づきやすく、有害事象の早期発見にも貢献できるため、重宝されるでしょう。

また、国家資格はありませんが、「日本SMO協会公認CRC制度」「日本臨床薬理学会認定CRC制度」「SMONA認定CRC制度」などの認定資格がいくつか設けられています。これらの資格を取得すると、専門性の証明になるだけでなく、昇給や昇進にもつながる可能性があります。

看護師からCRCへの転職ステップ

1.情報収集と自己分析

CRCの仕事内容や求められるスキルについて情報収集します。自分の看護師としての経験やスキルがCRCにどう活かせるか分析しましょう。

2.求人探し

SMOや医療機関の治験部門の求人を探します。転職サイトや人材紹介会社を活用するのも良いでしょう。未経験可の求人も多くあります。

3.応募・面接

志望動機や看護師としての経験をアピールします。コミュニケーション能力や協調性、細部への注意力などをアピールしましょう。

4.入社後の研修

SMOでは通常、入社後に研修があります。GCPや治験の基礎知識、実務スキルなどを学びます。

5.OJTと実務経験

先輩CRCについて実務を学びながら、徐々に独り立ちしていきます。通常、半年〜1年程度で一人前のCRCとして活躍できるようになります。

どんな職種(資格)からの転身が多い?

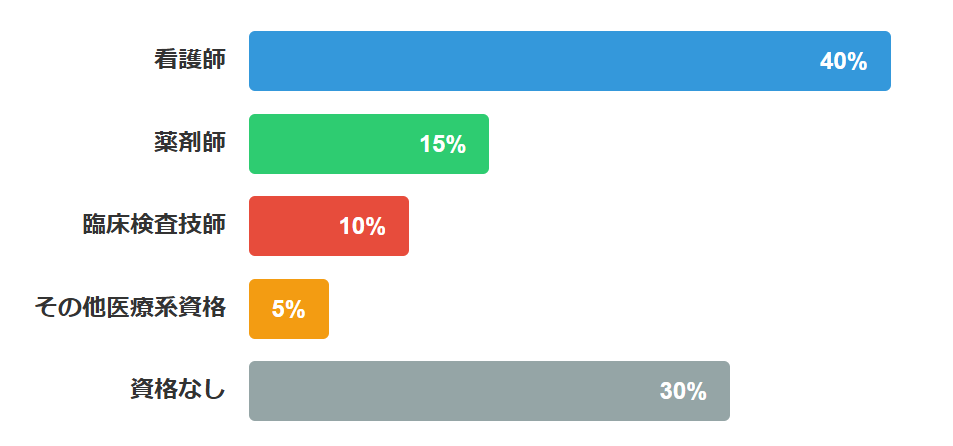

日本SMO協会が2024年3月に実施した調査によると、調査に協力したSMO(治験施設支援機関)に所属するCRCのおよそ70%が医療系の国家資格を持っていることがわかりました。中でも看護師出身者が最も多く、全体の約40%を占めています。

SMO(治験施設支援機関)で働くCRC(治験コーディネーター)の保有資格

「日本SMO協会データ2023」より作成

看護師がCRCに転身する理由としては、「夜勤がない」「土日休みが多い」「医療知識を活かせる」「患者さんとじっくり向き合える」などが挙げられます。特に、ワークライフバランスを重視する方や、結婚・出産を機に働き方を見直したい方にとって、魅力的な選択肢となっています。

治験コーディネーターの求人を探す

求人情報を見る

CRCに求められるスキルと資質

治験コーディネーターには、医療知識だけでなく、さまざまなスキルや資質が求められます。特に看護師からの転身を考えている方は、以下のようなスキルや資質を持っているかチェックしてみましょう。

コミュニケーション能力

医師、被験者、製薬会社など、さまざまな立場の人と円滑にコミュニケーションを取る能力が必要です。看護師は患者さんや医療スタッフとのコミュニケーションに慣れているため、この点は強みとなります。

調整力・交渉力

複数の関係者の間に立ち、スケジュールや業務内容を調整する能力が求められます。時には医師や製薬会社との交渉も必要になります。

正確性・細部への注意力

治験では、データの正確性が非常に重要です。ミスや漏れがないよう、細部まで注意を払う姿勢が求められます。看護師は投薬や処置の際に正確さが求められるため、この点も強みになります。

文書作成能力

症例報告書や各種報告書の作成など、文書作成業務が多いため、論理的で明確な文書を作成する能力が必要です。パソコンスキルも重要です。

学習意欲・向上心

新しい疾患や治療法、薬剤について常に学び続ける姿勢が大切です。治験ごとに新たな知識が必要となるため、学習意欲の高さが求められます。

倫理観・責任感

被験者の安全と権利を守るという高い倫理観と責任感が必要です。看護師は患者さんの安全を第一に考える職業倫理を持っているため、この点も強みとなります。

CRC治験コーディネーターの給与

ジョブメドレーに掲載されている求人から治験コーディネーターの給与相場を算出しました(2024年12月時点)。なお、残業手当など月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる賃金はこれより多くなる可能性があります。

| 給与下限 | 給与上限 | 総平均 | |

|---|---|---|---|

| 正職員の月給 | 26万5,133円 | 39万5,331円 | 33万232円 |

| 正職員の年収 | 371万1,862円 | 553万4,634円 | 462万3,248円 |

*年収は「月給の総平均 × 14ヶ月(ボーナスは月給の2ヶ月分)」で試算

看護師からCRCに転職した場合、夜勤手当がなくなるため、一時的に収入が減少する可能性もあります。しかし、SMOでは実績に応じた評価制度を導入している企業も多く、経験を積むにつれて昇給のチャンスも増えていきます。また、認定CRCなどの資格を取得すると、資格手当が支給される場合もあります。

過去にインタビューをした、治験施設支援機関で働くUさん(26)の月給は26万円でした。看護師としてICUで2年働いたのちに転職しているUさんですが、ほぼ平均的な給与水準にあるようです。

「看護師時代は夜勤があったので月収は30万円ほどありましたが、CRCになって夜勤がなくなったので月収は下がりました。でも、生活の質を考えると満足しています。残業も少なく、土日祝日が休みなので、プライベートの予定も立てやすいですね。」

▼治験コーディネーターUさんの転職インタビューはこちらの記事をチェック!

【転職者インタビュー】CRC(治験コーディネーター)1年目26歳/転職1回

治験コーディネーターのやりがい・つらいこと

治験コーディネーターの仕事には、製薬会社、医療機関の関係者、被験者さんとのコミュニケーションが欠かせません。被験者さんの一番身近な存在として、治験に対する不安をケアしたり、治験を問題なく進められるようサポートしていくことで、調整役としてのやりがいを感じられることでしょう。

製薬会社の臨床開発モニターや医療機関の関係者と接する過程で、疾患や新薬に対する知識を得ることで、専門性を磨くことも可能です。また、自分が関わった治験薬が承認され、実際に患者さんの治療に使われるようになったときの喜びは、CRCならではの大きなやりがいといえるでしょう。

CRC治験コーディネーターのやりがい

- 新薬開発への貢献:自分が関わった治験から新薬が誕生し、多くの患者さんの治療に役立つ喜び

- 被験者との信頼関係:長期間にわたって被験者と関わり、信頼関係を築ける

- 専門知識の習得:最新の医療や薬剤について学び続けられる

- チームワーク:医師や製薬会社など多職種と協力して一つの目標に向かう達成感

- 規則的な生活:夜勤がなく、土日休みが多いため、プライベートとの両立がしやすい

一方、治験コーディネーターの業務はスケジュール管理や製薬会社・患者さんへの対応と多岐にわたり、慣れないうちは業務のペースをつかめずに苦労する方も多いようです。また、書類作成も多い仕事のため、事務作業が苦手な方にとってはつらいかもしれません。

CRC治験コーディネーターの大変なところ

- 膨大な書類作成:症例報告書や各種報告書など、文書作成業務が多い

- 複雑なスケジュール管理:複数の治験や被験者のスケジュールを同時に管理する難しさ

- 関係者間の板挟み:医師、被験者、製薬会社など立場の異なる関係者の間で調整する難しさ

- 責任の重さ:被験者の安全と治験データの質を確保する責任

- 移動の多さ:SMOのCRCは複数の医療機関を担当することが多く、移動が多い

治験コーディネーターの将来性

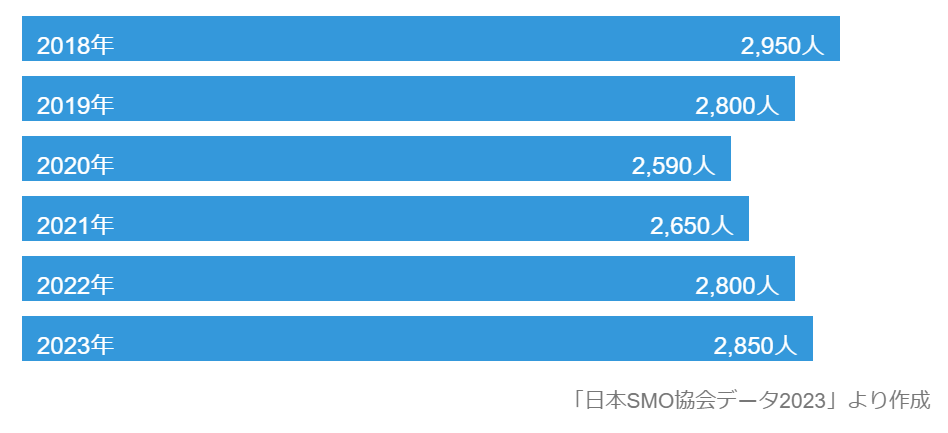

日本SMO協会の調査によると、CRCの数は2020年には2,600人を下回りましたが、2023年には再び2,800人台へと増加しています。これは、コロナ禍で一時的に減少した治験が再び活発化していることを示しています。

SMO(治験施設支援機関)で働くCRC(治験コーディネーター)数の推移

薬効分野別の治験の届出数の推移をみると、糖尿病や高血圧などの生活習慣病に対する治験届件数が減少傾向にある一方で、がん治療薬の治験届件数は増加傾向にあります。また日本SMO協会では、がんに関する自社勉強会を開催したり、がん領域専門CRCの育成を強化したりしています。

特にがん領域は、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、革新的な治療法の開発が進んでおり、専門的な知識を持つCRCの需要が高まっています。看護師としてがん患者のケアに携わった経験がある方は、この分野で強みを発揮できるでしょう。

| 年度 | がん | 循環器系 | 中枢神経系 | 生活習慣病 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018年 | 180件 | 120件 | 90件 | 150件 | 260件 |

| 2019年 | 195件 | 115件 | 95件 | 140件 | 255件 |

| 2020年 | 210件 | 110件 | 100件 | 130件 | 250件 |

| 2021年 | 225件 | 105件 | 105件 | 120件 | 245件 |

| 2022年 | 240件 | 100件 | 110件 | 110件 | 240件 |

参考:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構|治験計画届出件数

また、近年では再生医療や遺伝子治療など、先端医療分野の治験も増加しています。これらの分野では、より高度な専門知識が求められるため、継続的な学習と専門性の向上が重要です。看護師としての基礎知識を持ちながら、新たな医療分野の知識を吸収していくことで、キャリアアップの可能性が広がるでしょう。

看護師からCRCへの転職メリット

看護師からCRCへ転職する際のメリットについて詳しく解説します。

看護師からCRCへの転職メリット

- 夜勤がない:第二相、第三相の治験を受託するSMOでは日勤のみとなります。若いうちは医療機関の夜勤に対応できますが、年を重ねるごとに身体的に夜勤の対応は厳しくなります。CRCなら長く働き続けられる環境が整っています。

- 休日が増える:SMOは年間休日数が平均120日です。中には有給休暇の他にリフレッシュ休暇や夏季休暇も設けているため、上手く組み合わせて長期旅行にも行けます。また、土日祝日が基本的に休みなので、家族や友人との時間も確保しやすくなります。

- 給与アップが狙いやすい:未経験からCRCに転職した場合の想定年収は320万~400万円になります。昇給も医療機関の平均昇給額が3,000~6,000円程度と言われているため、CRCのほうが昇給しやすい環境です。特にSMOでは実績に応じた評価制度を導入している企業も多く、頑張りが給与に反映されやすい傾向があります。

- 専門性を活かせる:看護師としての経験や知識が活かせます。特に被験者の些細な変化を見逃さない観察力は、CRCとしても重要なスキルです。また、医療用語や検査値の見方など、看護師時代に身につけた知識がそのまま活かせます。

- 新薬開発に貢献できる:新薬の開発という社会的意義の大きな仕事に関われることは、大きなやりがいとなります。自分が関わった治験薬が承認され、多くの患者さんの治療に役立つ姿を見られることは、看護師とはまた違った形での医療貢献を実感できます。

- キャリアの幅が広がる:CRCとしての経験を積むことで、将来的にはCRA(臨床開発モニター)やプロジェクトマネージャーなど、製薬業界でのキャリアアップも可能です。また、医療機関の治験管理部門や製薬会社の臨床開発部門など、活躍の場が広がります。

- 精神的負担の軽減:看護師は患者さんの命に直結する責任の重さから、精神的ストレスを感じることも多いですが、CRCは直接的な医療行為を行わないため、そうした精神的負担が軽減されます。もちろん、被験者の安全を守る責任はありますが、緊急性の高い判断を迫られる場面は比較的少ないでしょう。

CRCと臨床開発モニター(CRA)の違い

CRCと混同されやすい職種に、臨床開発モニター(CRA:Clinical Research Associate)があります。両者は治験に関わる重要な職種ですが、立場や役割が大きく異なります。

| CRC(治験コーディネーター) | CRA(臨床開発モニター) | |

|---|---|---|

| 所属 | 医療機関またはSMO | 製薬会社またはCRO |

| 立場 | 医療機関側 | 製薬会社(治験依頼者)側 |

| 主な業務 | 被験者対応、医師のサポート、データ収集 | 治験の監視(モニタリング)、医療機関の選定 |

| 勤務形態 | 医療機関内での勤務が中心 | 複数の医療機関を訪問する出張が多い |

| 求められるスキル | コミュニケーション能力、医療知識 | 交渉力、プレゼン能力、薬学知識 |

| 年収目安 | 400万円〜500万円 | 500万円〜700万円 |

CRCとしての経験を積んだ後、CRAへキャリアアップするケースも少なくありません。CRAはCRCよりも年収が高い傾向にありますが、出張が多く、責任も重くなります。看護師からの転職を考える場合、まずはCRCとして治験の基礎を学び、その後の選択肢としてCRAを検討するのも良いでしょう。

最後に

治験コーディネーターには、医療の専門知識とコミュニケーション能力が必要です。そのため、臨床検査技師や看護師、薬剤師からの転職希望者には有利といえます。

特に看護師は患者さんとのコミュニケーション能力や観察力が高く評価され、CRCとして活躍しやすい職種です。夜勤がなく、土日祝日が休みというワークライフバランスの良さも、看護師からCRCへの転職の大きな魅力となっています。

CRCは新薬開発という社会的意義の高い仕事に関われる点や、医療知識を活かしながらも直接的な医療行為を行わない点など、看護師とは異なる働き方ができる職種です。キャリアアップの道も複数あり、長期的なキャリア形成が可能です。

看護師としての経験を活かしながら、新たなキャリアを築きたいと考えている方は、ぜひCRCという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

コメント