「資産価値を見抜く」マンション購入の方法

マンションの資産価値とは何か?

不動産の価格は、買い手と売り手の間で合意される相対取引に基づいています。つまり、多くの人がその物件を欲しいと思えば思うほど、価値は高まります。逆に、需要が少なければ価値は下がる傾向にあります。

資産価値の高い物件とは、単に「今」高く売れる物件ではなく、「将来にわたって」価値が維持される、あるいは上昇する可能性が高い物件を指します。これは住みやすさとも密接に関連しています。

不動産経済学の観点から見ると、資産価値は「交換価値」と「使用価値」の二つの側面から成り立っています。交換価値は市場での売買可能価格を、使用価値は実際に住むことで得られる効用を意味します。理想的な物件は、この両方が高いバランスの取れた状態にあります。

近年の研究では、マンションの資産価値に影響を与える要因として、以下の5つが特に重要であることが明らかになっています。

- 立地条件:交通の利便性、商業施設へのアクセス、教育環境など

- 建物の品質:構造、耐震性、使用材料、設備の質など

- 管理状態:管理組合の運営状況、修繕計画の適切さなど

- 周辺環境:治安、騒音、景観、将来の開発計画など

- 市場動向:人口動態、経済状況、金利環境など

ポイント

資産価値の高いマンションとは、将来にわたって需要が維持される物件です。単なる「今の人気」ではなく、長期的な視点で評価することが重要です。特に、人口減少社会においては、希少性の高いエリアや、利便性に優れた物件の価値が相対的に高まる傾向にあります。

立地条件と資産価値の関係

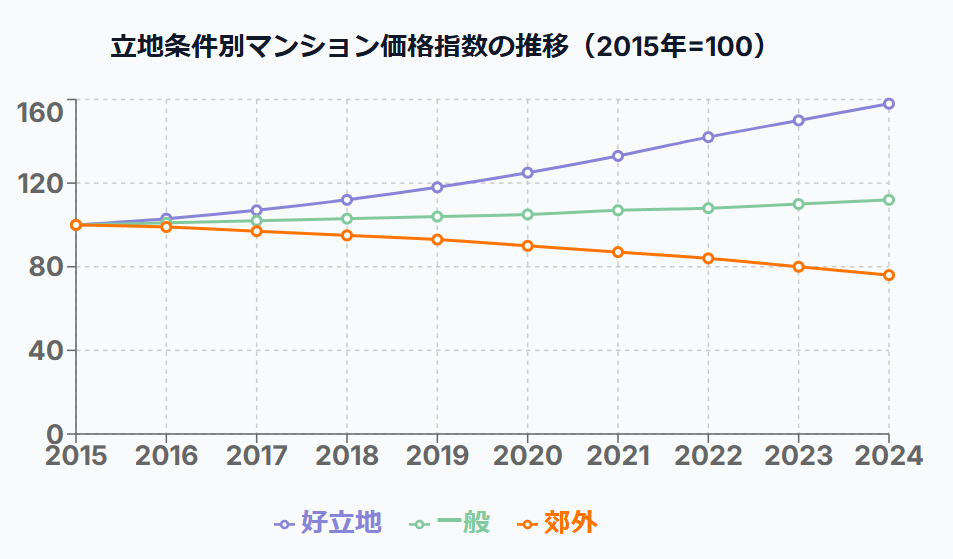

立地条件は資産価値を左右する最も重要な要素の一つです。国土交通省の調査によれば、同じ築年数・同じ間取りのマンションでも、立地条件によって価格が最大で40%も異なるケースがあります。特に、都心部や交通の要所に位置するマンションは、郊外のマンションと比較して資産価値の下落率が低い傾向にあります。

以下のグラフは、立地条件別のマンション価格指数の推移を示しています(2015年を100とした場合)。好立地のマンションは価値が上昇し続けているのに対し、郊外のマンションは価値が下落していることがわかります。

このデータから読み取れるのは、立地の良さが資産価値の「保険」として機能するということです。特に、以下の条件を満たす立地は、将来的にも需要が維持される可能性が高いと言えます。

資産価値と住みやすさの関係

資産価値と住みやすさは切っても切れない関係にあります。例えば、中古マンションの資産価値が低下する主な要因として、以下が挙げられます。

- 管理状態の悪化:修繕が適切に行われていない

- 立地条件の悪さ:将来的に人口減少が予想される地域

- 高額な管理費・修繕積立金:月に6万円もの修繕積立金が必要なケースも

これらの要因は、住みやすさを損なうだけでなく、将来売却する際の価格にも大きく影響します。住宅ローンが終わった後も続く管理費や修繕積立金の負担は、家計を圧迫し、結果的に資産価値の低下につながるのです。

住みやすさの観点から見ると、日常生活の利便性、快適性、安全性などが重要です。例えば、スーパーマーケットや公共交通機関へのアクセスが良好であれば、日々の生活が便利になります。また、騒音や振動が少なく、日当たりや風通しが良い環境は、居住者の健康や快適性に寄与します。

興味深いのは、これらの「住みやすさ」の要素が、そのまま「資産価値」の要素にもなるという点です。つまり、住みやすい物件は、将来的にも需要が高く、資産価値が維持される可能性が高いのです。

ただし、注意すべき点もあります。例えば、現在は静かな環境でも、将来的に近隣に大規模な開発計画がある場合、環境が大きく変わる可能性があります。また、管理組合の運営が不適切であれば、建物の劣化が進み、住みにくくなるだけでなく、資産価値も下落します。

資産価値が高いマンションの特徴

- 交通の利便性が高い

- 商業施設が充実している

- 教育環境が整っている

- 管理組合の運営が健全

- 修繕計画が適切に立てられている

- 建物の構造・設備が高品質

- 防災・防犯対策が充実

- 周辺環境の将来性が高い

- 希少性のある特徴を持つ

- エネルギー効率が良い

資産価値が低下しやすいマンションの特徴

- 人口減少地域にある

- 管理状態が悪い

- 修繕積立金が不足している

- 建物の老朽化が進んでいる

- 周辺環境の悪化が予想される

- 大規模修繕が先送りされている

- 空室率が高い

- 騒音・振動問題がある

- 設備の更新が困難

- 災害リスクが高い

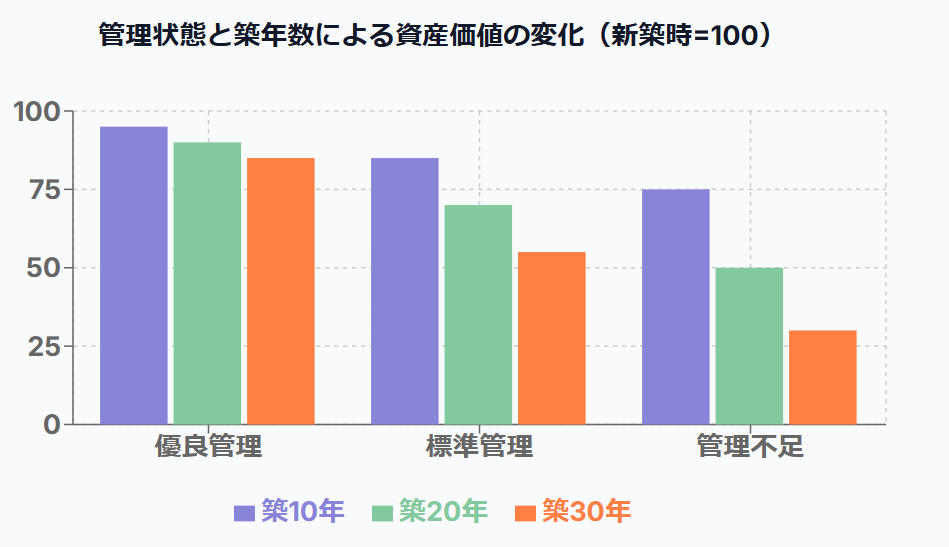

管理状態と資産価値の関係

マンションの管理状態は、資産価値に大きな影響を与えます。適切な管理が行われているマンションは、建物の劣化を防ぎ、住環境の質を維持することができます。逆に、管理が不十分なマンションは、建物の老朽化が早まり、資産価値が急速に低下する傾向があります。

管理状態を評価する際のチェックポイントとしては、以下が挙げられます。

- 修繕積立金の積立状況:長期修繕計画に基づいた適切な積立が行われているか

- 管理組合の活動状況:定期的な総会や理事会が開催され、適切な意思決定が行われているか

- 共用部分の清掃・メンテナンス状況:エントランスやエレベーター、廊下などの共用部分が清潔に保たれているか

- 設備の更新状況:給水管や電気設備などの更新が計画的に行われているか

- 管理会社のサービス品質:管理会社が適切なサービスを提供しているか

特に重要なのは修繕積立金の状況です。国土交通省の調査によれば、修繕積立金が不足しているマンションは、将来的に大規模修繕が実施できず、建物の劣化が進行するリスクが高いとされています。修繕積立金の目安としては、専有面積1㎡あたり月額200円以上が望ましいとされていますが、建物の構造や設備によって適切な金額は異なります。

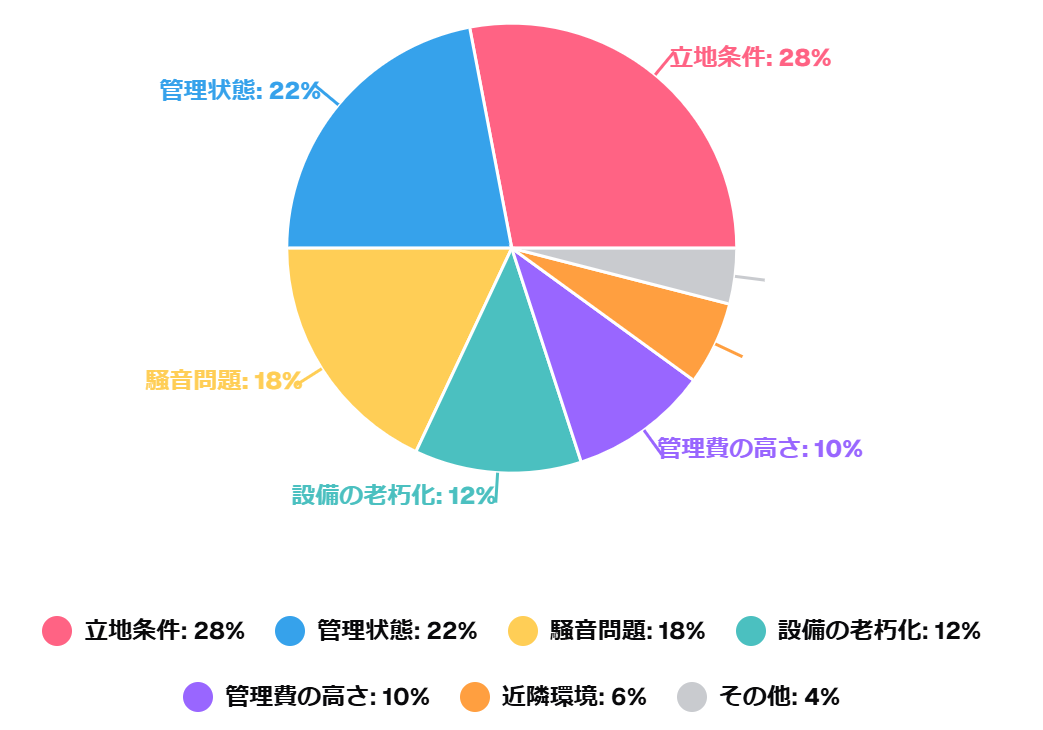

マンション選びで後悔する原因

マンション購入で後悔する最大の原因は、「条件の優先順位を見誤ること」です。多くの購入者は、自分が設定した条件(駅からの距離、間取り、設備など)を満たすことで満足してしまい、本当に重要な「将来の資産価値」を見落としがちです。

条件を多く設定すればするほど、選択後の達成感は大きくなりますが、それが必ずしも良い選択につながるとは限りません。最優先すべきは「プラス資産」となる物件かどうかという視点です。不動産仲介大手の調査によると、マンション購入者の約65%が「購入後に何らかの後悔を感じた」と回答しています。その後悔ポイントの内訳は以下のグラフの通りです。

マンション購入者の後悔ポイント

出典:不動産情報サイト「住まいサーチ」アンケート調査(2024年、n=1,200)

このデータから、立地条件と管理状態に関する後悔が全体の50%を占めていることがわかります。これらは資産価値に直結する要素であり、購入前の十分な調査が重要であることを示しています。

また、購入時には気づかなかった騒音問題や設備の老朽化も大きな後悔ポイントとなっています。これらの問題は、短時間の内覧だけでは発見しにくいため、複数回の訪問や、異なる時間帯での確認が重要です。

資産価値を見極めるポイント

1. 地域の成長性と将来性

物件が所在する地域の将来性を調査しましょう。新しいインフラ整備、学校、交通機関の開発計画がある地域は、将来的に価値が上昇する可能性があります。

地域の将来性を評価する際には、以下の情報源が役立ちます。

- 自治体の都市計画マスタープラン:今後10〜20年の都市開発の方向性が示されています

- 再開発計画:大規模な再開発が予定されている地域は、将来的に価値が上昇する可能性があります

- 交通インフラの整備計画:新線の開通や駅の新設は、周辺地域の価値を大きく向上させます

- 企業の進出計画:大企業の本社や工場の移転は、地域経済に大きな影響を与えます

- 人口動態:人口増加が予測される地域は、将来的にも需要が維持される可能性が高いです

2. 不動産市場の動向

市場が成長しているか、安定しているか、または減少傾向にあるかを把握することが重要です。地域ごとの不動産価格の推移データを確認しましょう。

不動産市場の動向を把握するためには、以下のような情報が役立ちます:

- 地価公示:国土交通省が毎年発表する公的な地価情報

- 不動産取引価格情報:実際の取引事例に基づく価格情報

- マンション価格指数:地域ごとのマンション価格の推移を示す指標

- 空室率:賃貸物件の空室率が高い地域は、需要が低下している可能性があります

- 新規供給量:新築マンションの供給が過剰な地域は、将来的に価格が下落するリスクがあります

3. 物件の状態と改善可能性

物件自体の現状と、将来的な改善の可能性を評価します。リノベーションの余地があるか、設備の更新が容易かなども重要なポイントです。

物件の状態を評価する際には、以下のポイントに注目しましょう:

- 構造体の健全性:基礎や柱、梁などの主要構造部に問題がないか

- 設備の状態:給排水管、電気設備、エレベーターなどの設備が適切に維持されているか

- 共用部分の状態:エントランスや廊下、階段などの共用部分が清潔に保たれているか

- 専有部分の状態:壁や床、天井などの内装材に劣化や損傷がないか

- リノベーションの可能性:間取りの変更や設備の更新が容易に行えるか

4. 周辺環境の変化予測

周辺環境が将来どう変化するかを予測しましょう。新たな開発計画、交通インフラの変更、商業施設の進出などが考えられます。

周辺環境の変化を予測するためには、以下の情報が役立ちます。

- 都市計画図:用途地域や高さ制限などの都市計画の規制内容がわかります

- 開発許可情報:周辺での建築計画や開発計画の情報

- ハザードマップ:洪水や土砂災害などのリスク情報

- 人口推計:将来的な人口動態の予測

- 商業施設の出店計画:スーパーやショッピングモールなどの出店情報

専門家のアドバイス

「マンション選びは、学校選びに似ています。偏差値の高い学校が将来性があるように、資産価値の高いマンションも将来性があります。表面的な条件だけでなく、地域の将来性、管理状態、災害リスク、周辺環境の変化予測など、多角的な視点から物件を評価することが重要です。特に重要なのは、10年後、20年後にその物件がどうなっているかをイメージすることです。人口減少社会において、すべての不動産の価値が維持されるわけではありません。希少性の高い物件を選ぶことが、資産価値を守るための鍵となります。」

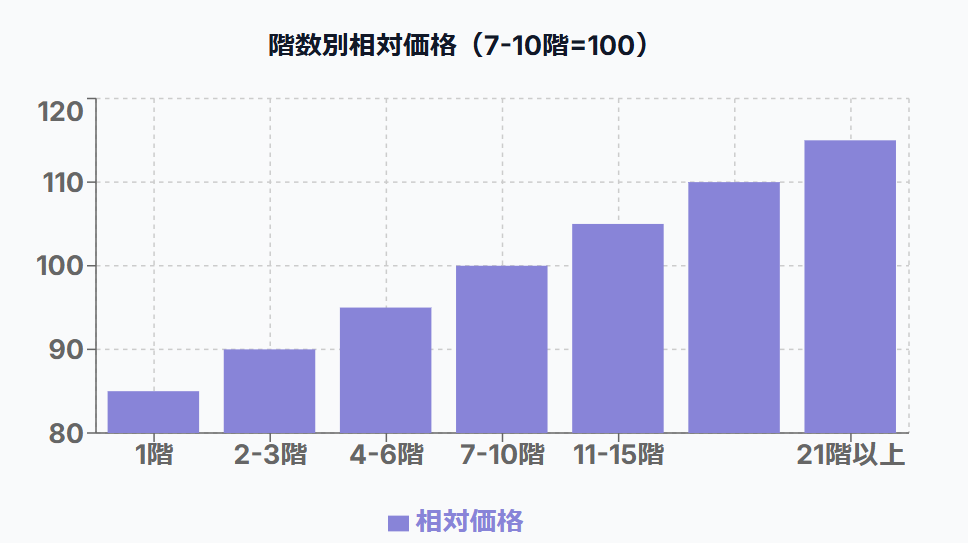

住戸の位置による価値の違い

マンションの価格は一般的に上階ほど高くなりますが、最上階や角部屋が必ずしも最良の選択とは限りません。以下のグラフは、階数別の相対価格を示しています(7-10階を100とした場合)。

階数別相対価格

このデータから、上階ほど価格が高くなる傾向が確認できますが、それぞれの階には特有のメリットとデメリットがあります。

最上階・角部屋のメリットとデメリット

メリット

- 眺望が良い

- 上階からの足音がない(最上階の場合)

- 採光が良い(角部屋の場合)

- プライバシーが確保しやすい

- 開放感がある

- 資産価値が比較的維持されやすい

デメリット

- 断熱性が劣る(天井や外壁が外気に接するため)

- 冷暖房効率が悪い

- 屋上設備(避雷針、アンテナ)からの騒音リスク

- 外部からの騒音が入りやすい(角部屋の場合)

- 風の影響を受けやすい

- エレベーター故障時の負担が大きい(最上階の場合)

最上階は一般的に価格が高く設定されていますが、実際には断熱性の問題や屋上設備からの騒音など、考慮すべき点があります。特に、夏場の暑さや冬場の寒さが気になる場合は、中間階の方が快適に過ごせる可能性があります。

角部屋についても同様で、採光や通風の良さというメリットがある一方で、外気に接する面が多いため断熱性に劣るというデメリットがあります。また、道路に面している場合は、交通騒音の影響を受けやすいという点も考慮する必要があります。

1階住戸の特徴

メリット

- 価格が比較的安い

- 専用庭が使える場合がある

- エレベーターを使わなくて済む

- 災害時の避難がしやすい

- ペットの飼育がしやすい(専用庭がある場合)

デメリット

- 床が冷えやすい

- 防犯面でのリスクが高い

- プライバシーが確保しにくい

- 湿気や害虫の問題が生じやすい

- 日当たりが悪い場合がある

1階住戸は価格が比較的安く設定されていることが多く、専用庭が付いている場合もあります。しかし、防犯面でのリスクや床の冷えなど、生活上の課題もあります。これらの課題に対しては、防犯フィルムの設置や床暖房の導入などの対策が考えられますが、追加コストがかかる点も考慮する必要があります。

資産価値の観点から見ると、1階住戸は一般的に価格上昇率が低い傾向にありますが、専用庭付きの物件や、商業施設へのアクセスが良好な物件は、一定の需要があります。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭にとっては、エレベーターを使わなくて済むというメリットが大きいケースもあります。

中間階の特徴

中間階(特に4階〜10階程度)は、上下左右の住戸に囲まれているため、断熱性や防音性に優れているというメリットがあります。また、適度な高さがあるため、眺望も確保しやすいです。一方で、特に際立った特徴がないため、資産価値の観点からは「無難」な選択と言えます。

中間階を選ぶ際のポイントとしては、以下が挙げられます。

- 日当たり:周辺に高い建物がある場合、低層階は日当たりが悪くなる可能性があります

- 眺望:周辺の景観や遠景が楽しめる高さであるか

- 騒音:道路や鉄道からの距離と高さのバランス

- エレベーターの利便性:混雑時でもストレスなく利用できるか

現地確認の重要性

物件を決める前に、最低でも3回は現地を訪れることをお勧めします。それぞれ異なる時間帯(平日の朝、平日の夜、休日など)に訪問することで、日常生活における様々な側面を確認することができます。

地図とインターネットでの事前調査

Google マップなどを活用して、周辺環境を事前に調査しましょう。特に以下の点に注目します。

- 騒音源となる施設(線路、大きな道路、工場など)

- 生活に便利な施設(スーパー、コンビニ、学校、病院など)

- 地形の特徴(坂が多いエリアは将来的に負担になる可能性も)

- 公共交通機関へのアクセス(複数の交通手段があるか)

- 公園や緑地の有無(生活の質に影響します)

注意点

広告の写真は道路のない側を撮っていたり、車の走っていない瞬間をとらえていたりすることがあります。また、広角レンズを使用して実際より広く見せている場合もあります。必ず自分の目で確認しましょう。

現地確認の際には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 騒音レベル:道路や鉄道、商業施設などからの騒音

- 日当たり:実際の日照時間と方角

- 風通し:自然換気の状況

- 周辺の治安:夜間の明るさや人通りの多さ

- 共用施設の状態:エントランス、エレベーター、駐車場などの管理状態

- 住民の様子:実際に住んでいる人々の年齢層や雰囲気

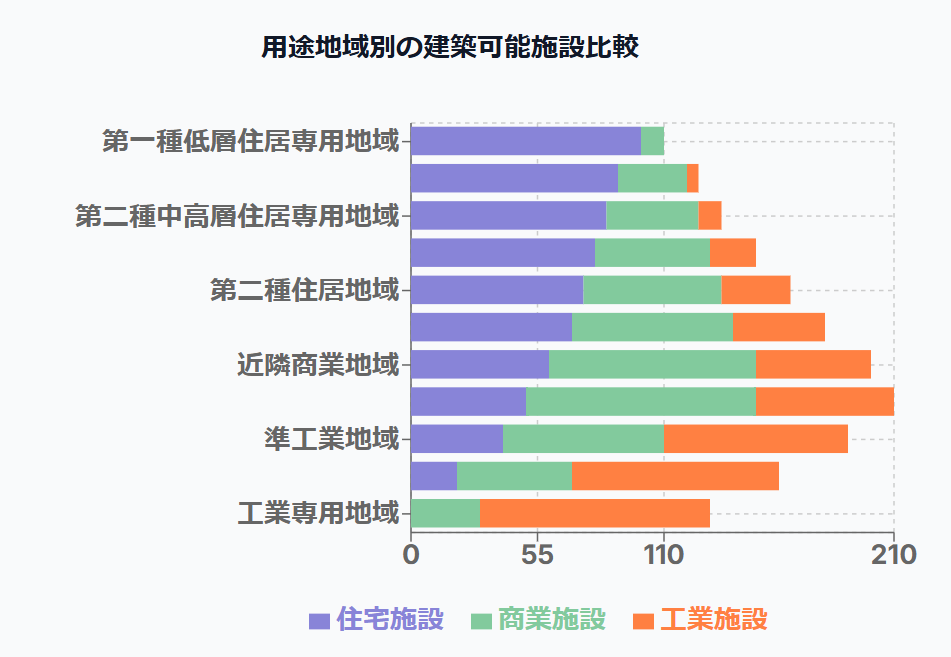

用途地域の確認

物件の用途地域を確認することは非常に重要です。住居地域、商業地域、工業地域など、それぞれ建てられる建物の種類や規模に制限があります。特に、道路一本挟んで用途地域が変わるケースもあるので注意が必要です。

用途地域によって、将来的にどのような建物が建つ可能性があるかが決まります。例えば、第一種低層住居専用地域では、高層マンションや大規模な商業施設は建設できませんが、商業地域では高層ビルや商業施設が建設される可能性があります。

用途地域は自治体のウェブサイトや都市計画課で確認することができます。また、不動産仲介業者に確認することも可能です。

災害リスクの確認

自治体が公開している以下の情報を確認しましょう:

- 液状化マップ:地震時に地盤が液状化するリスクを示したもの

- ハザードマップ:洪水や土砂災害などのリスクを示したもの

- 地震被害想定:大規模地震時の被害予測

- 津波浸水予測:沿岸部における津波のリスク

- 土砂災害警戒区域:土砂災害のリスクが高い区域

災害リスクは、物件の資産価値に大きな影響を与える要素の一つです。特に、近年の気候変動に伴う自然災害の増加を考慮すると、災害リスクの低い物件を選ぶことは、将来的な資産価値を守るためにも重要です。

ただし、災害リスクがあるからといって、必ずしもその物件を避けるべきというわけではありません。建物の構造や防災対策によって、リスクを軽減することも可能です。例えば、免震構造や制震構造を採用したマンションは、地震に対する安全性が高いとされています。

マンション購入決定時の注意点

オプションの選択

標準装備の水準が高まっている現在でも、自分のライフスタイルに合わせたオプションの選択は重要です。特に以下の点に注目しましょう。

- 遮音性能の強化

- 床や壁の仕上げのグレード

- 収納スペースの拡充

- セキュリティ設備の強化

- 省エネ設備の導入

- スマートホーム機能の追加

オプションを選ぶ際には、「必要性」と「費用対効果」のバランスを考慮することが重要です。すべてのオプションを選択すると、費用が大幅に増加する可能性があります。また、将来的な資産価値への影響も考慮しましょう。例えば、省エネ設備や耐震性の向上につながるオプションは、将来的な資産価値の維持に寄与する可能性があります。

申し込みから契約までのプロセス

物件を決めたら、以下のプロセスを踏みます:

- 申し込み:契約ではないので、いつでも取り消し可能

- 申込金:取り消した場合は全額返還される

- 検討期間:申し込みから契約まで1〜2週間は時間をとって最終決断を

- 重要事項説明:宅地建物取引士から物件に関する重要な情報の説明を受ける

- 契約:売買契約を締結し、手付金を支払う

- 融資手続き:住宅ローンの審査と契約

- 決済・引き渡し:残金を支払い、物件の引き渡しを受ける

焦らされて急いで契約するのではなく、冷静に判断することが大切です。特に、重要事項説明書の内容は、しっかりと確認しましょう。管理規約や修繕計画、周辺環境に関する情報など、将来的な資産価値に影響を与える重要な情報が含まれています。

また、住宅ローンの選択も重要です。金利タイプ(固定金利・変動金利)や返済期間、団体信用生命保険の内容など、様々な要素を比較検討しましょう。住宅ローンの返済負担が大きすぎると、生活の質が低下する可能性があります。一般的には、年収の25%程度を住宅ローンの返済に充てることが適切とされています。

まとめ【本当の資産価値を見抜くために】

マンション選びは、学校選びに似ています。偏差値の高い学校が将来性があるように、資産価値の高いマンションも将来性があります。

真の資産価値を見抜くためには、表面的な条件だけでなく、地域の将来性、管理状態、災害リスク、周辺環境の変化予測など、多角的な視点から物件を評価することが重要です。特に重要なのは、「10年後、20年後にその物件がどうなっているか」をイメージすることです。人口減少社会において、すべての不動産の価値が維持されるわけではありません。希少性の高い物件を選ぶことが、資産価値を守るための鍵となります。

また、マンションは単なる「資産」ではなく、「生活の場」でもあることを忘れてはいけません。資産価値と住みやすさのバランスを考慮し、自分のライフスタイルに合った物件を選ぶことが、真の満足につながります。

マンションは人生で最も高額な買い物の一つです。「住みやすさ」と「資産価値」の両方を満たす物件を選ぶことで、将来にわたって満足のいく住まいを手に入れましょう。

この記事のポイント

✓資産価値は将来の需要予測に基づく

✓住みやすさと資産価値は密接に関連している

✓物件選びでは条件の優先順位を正しく設定する

✓現地確認と周辺環境の調査は必須

✓災害リスクや用途地域も重要な判断材料

✓立地条件の良い物件は資産価値が維持されやすい

✓管理状態は将来の資産価値を左右する重要な要素

✓住戸の位置(階数・方角)によるメリット・デメリットを理解する

✓長期的な視点で物件を評価することが重要

✓契約前に十分な検討時間を確保する

コメント