タワーマンションのデメリット 住んだ私が語る知られざる真実

近年、高級感や利便性の高さから需要が増加しているタワーマンション。しかし、「タワーマンションは絶対に買ってはいけない」「タワーマンションで後悔」といった記事をネットでよく見かけるようになりました。実際のところ、タワーマンションにはどのようなデメリットがあるのでしょうか?本記事では、不動産のプロの視点から、タワーマンションの知られざるデメリットについて詳しく解説します。

管理費・修繕積立金の高額負担

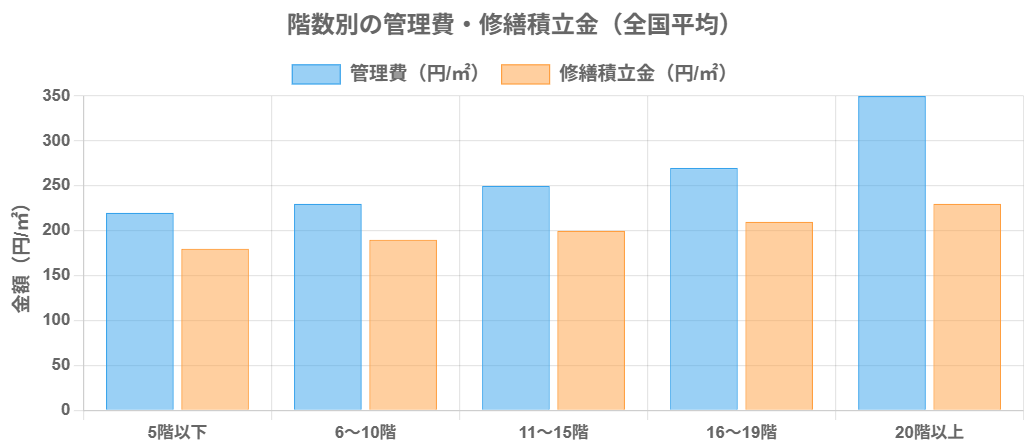

管理費・修繕積立金の階数別比較

階数が高くなるほど管理費・修繕積立金が高額になる傾向があります。 特に20階以上のタワーマンションでは顕著です。

タワーマンションの大きなデメリットの一つが、管理費と修繕積立金の高さです。一般的なマンションと比較して、タワーマンションの管理費は著しく高額になる傾向があります。

別の例では、管理費と修繕積立金を合わせて毎月7万円以上支払っているケースもあります。中には毎月の負担が10万円近くになる物件も存在します。なぜこれほど高額なのでしょうか?

タワーマンションには、ジム、ラウンジ、プールなどの共用施設が備わっていることが多く、これらの維持管理に多額の費用がかかります。また、高層階に対応する高速エレベーターや機械式駐車場などの特殊設備のメンテナンス費用も一般のマンションより高額です。さらに、24時間管理体制やコンシェルジュの常駐による人件費も大きな要因となっています。

2018年に国土交通省が階数別に調査したデータによると、20階以上のタワーマンションは他の階数帯と比較して管理費が著しく高くなっています。特に東京都のタワーマンションは、全国平均よりもさらに高額になる傾向があります。

さらに注意すべき点として、管理費・修繕積立金は将来的に必ず上昇する傾向にあります。インフレや人件費の上昇、建築資材の高騰などにより、修繕費用は年々増加しています。管理会社を変更するなどの対策を講じない限り、これらの費用が下がることはほとんどありません。

| 階数 | 平均管理費(円/㎡) | 平均修繕積立金(円/㎡) | 合計(円/㎡) |

|---|---|---|---|

| 5階以下 | 220 | 180 | 400 |

| 6〜10階 | 230 | 190 | 420 |

| 11〜15階 | 250 | 200 | 450 |

| 16〜19階 | 270 | 210 | 480 |

| 20階以上 | 350 | 230 | 580 |

出典:国土交通省「マンション管理費・修繕積立金調査(2018年)」

地震や風による揺れの問題

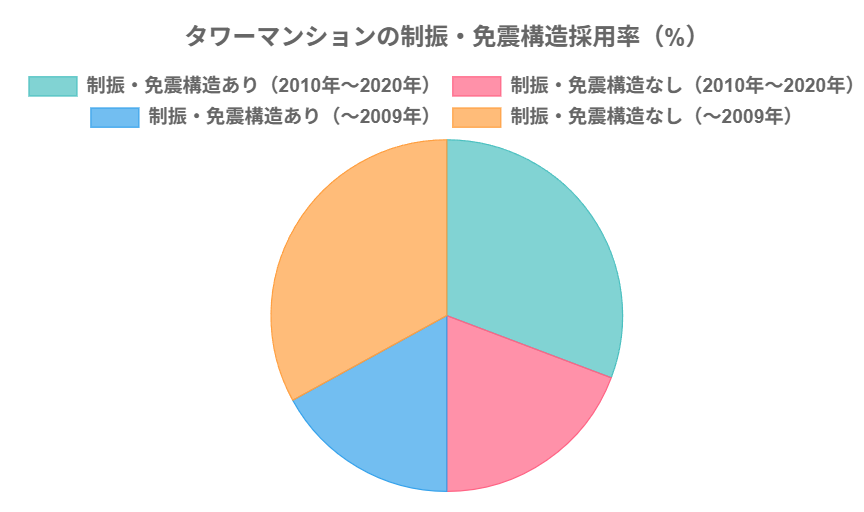

タワーマンションの制振・免震構造採用率

建築年代によって制振・免震構造の採用率は大きく異なります。 2009年以前の建物は特に注意が必要です。

タワーマンションは揺れます。そして、高層階になればなるほど揺れは大きくなります。これは物理的な原理によるもので避けられない現象です。

タワーマンションは縦に長く、やや細長い構造をしているため、振り子の原理により高層階ほど揺れが大きくなります。震度3程度の地震でも、高層階では数センチ以上揺れることもあります。

この問題に対処するため、現代のタワーマンションでは「制振構造」や「免震構造」を採用していることが多くなっています。しかし、すべてのタワーマンションがこれらの技術を導入しているわけではありません。

東京鑑定が公表しているデータによると、2009年以前に建設された20階以上のタワーマンションの約66%は制振構造や免震構造を採用していません。2010年から2020年の間に建設されたものでも、約38.5%がこれらの構造を採用していないという結果が出ています。

東日本大震災以降、制振・免震構造の普及率は上昇していますが、現在でも100%ではありません。タワーマンションを検討する際は、必ず制振・免震構造の有無を確認することが重要です。

音の伝わりやすさ

タワーマンションの構造上の特徴として、音が伝わりやすいという問題があります。特に鉄骨造の部分では、音の伝導性が高くなる傾向があります。

タワーマンションの構造で最も一般的なのは、低層階(5階程度まで)は鉄筋コンクリート造、それより上の階は鉄骨造という組み合わせです。鉄骨造は一般的に音が伝わりやすい特性があります。

タワーマンションは高層階を維持するために、軽量化と変形に強い素材が求められます。鉄筋コンクリートは重く、変形に弱いため、高層部分には鉄骨造が採用されることが多いのです。

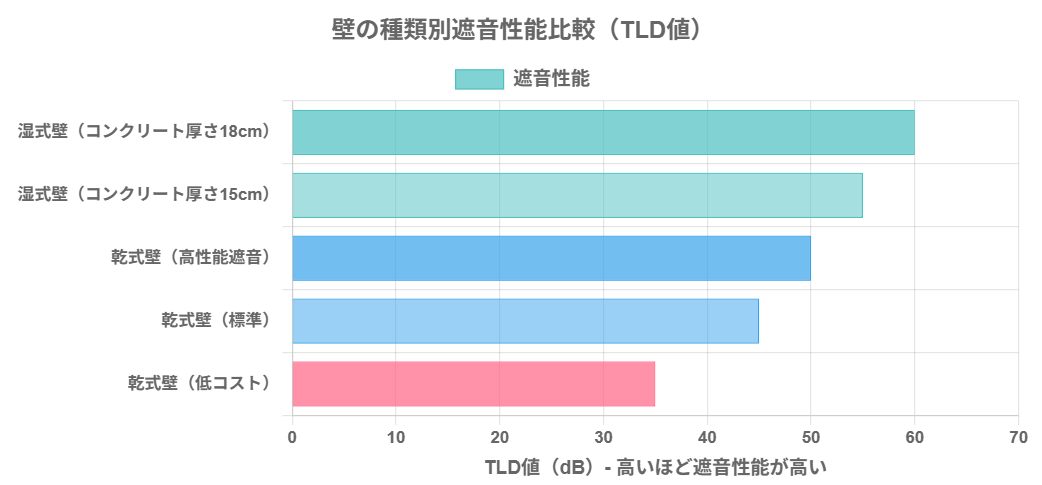

また、壁の構造にも「湿式」と「乾式」の2種類があります。湿式はコンクリートで壁を作る方法で、高密度で遮音性が高いですが、非常に重いというデメリットがあります。一方、乾式は石膏ボードなどで壁を作る方法で、軽量ですが遮音性は劣ります。軽量化を重視するタワーマンションでは、乾式の壁が採用されることが多いのです。

壁の種類別遮音性能比較

壁の構造(湿式・乾式)によって遮音性能は大きく異なります。 TLD値が高いほど遮音性能が高くなります。

| 壁の種類 | 特徴 | 遮音性 | 重量 | タワーマンションでの採用率 |

|---|---|---|---|---|

| 湿式(コンクリート) | 高密度で頑丈 | 高い | 重い | 低い |

| 乾式(石膏ボード等) | 施工が容易 | やや低い | 軽い | 高い |

遮音性能を表す指標として「TLD」(音響等価損失レベル)があります。これは壁や床で仕切られた空間にどの程度音が漏れ込んでくるかを数値化したものです。TLDの値が55以上であれば遮音性が高いとされています。タワーマンションを購入する際は、このTLD値を確認することが重要です。

ただし、マンションのパンフレットに記載されている遮音性能の表記は、建設会社によって基準が異なることがあります。また、隣人や上下階の住民がどの程度の音を出すかによっても体感は大きく変わってきます。

風の音と風による揺れ

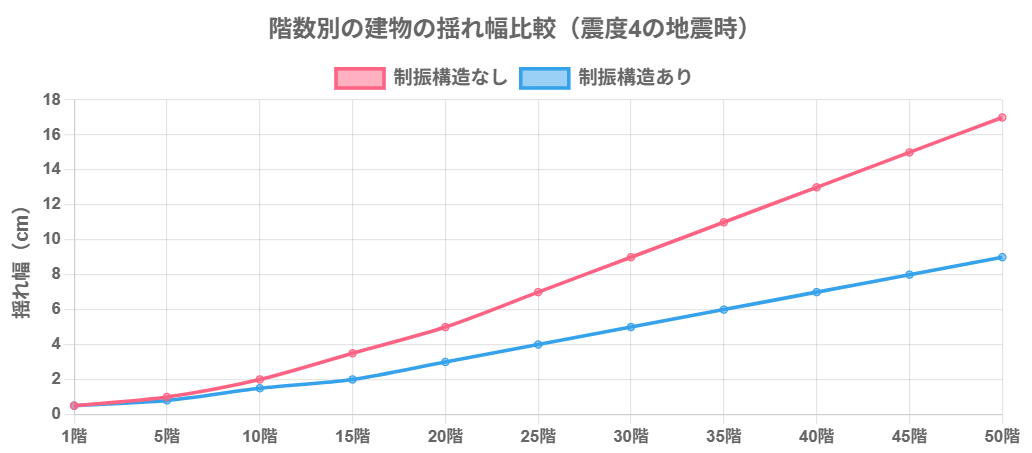

階数別の建物の揺れ幅比較

高層階になるほど揺れの幅が大きくなります。 制振構造の有無によっても揺れの大きさは変わります。

タワーマンションの高層階では、風の音や風による揺れが日常的に発生することがあります。これは多くの居住者が予想していなかった問題として挙げられています。

障害物のない高層階では、風が直接建物にぶつかるため揺れを感じやすくなります。制振装置が設置されているマンションでは、振り子の原理を逆に利用して揺れを相殺する構造になっていますが、それでも完全に揺れをなくすことはできません。

また、高層階では窓の隙間や気密性の問題から「ピュー」という風切り音が響くこともあります。これらの音は静かな環境であればあるほど気になりやすくなります。

タワーマンションの設計では、あらかじめ一定の揺れ幅を想定して建設されています。構造上、タワーマンションは必ず揺れるものだと理解しておく必要があります。

エレベーターの待ち時間問題

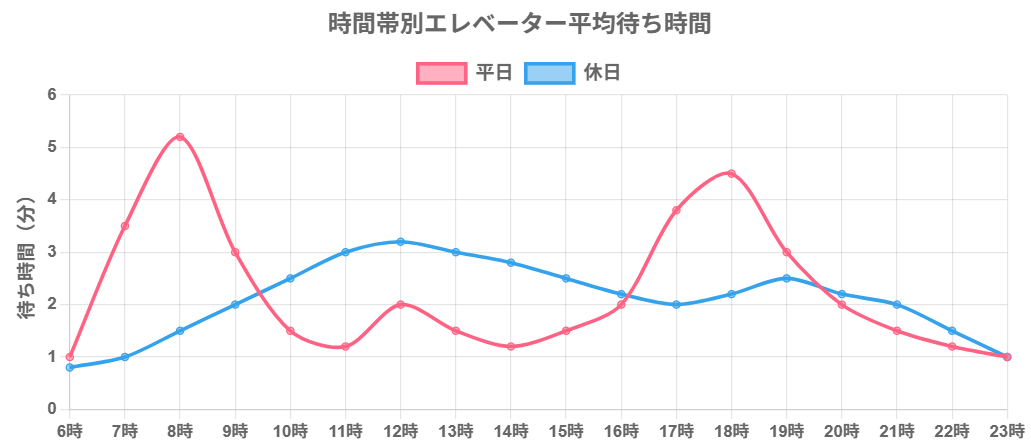

時間帯別エレベーター待ち時間

朝の通勤・通学時間帯と夕方の帰宅時間帯に待ち時間が長くなる傾向があります。

タワーマンションの日常的な不便さとして、エレベーターの待ち時間の長さが挙げられます。特に朝の通勤・通学時間帯や夕方の帰宅時間帯には、エレベーターが混雑し、長時間待たされることがあります。

タワーマンションでは、多くの住民が同じ時間帯にエレベーターを利用するため、「エレベーター渋滞」が発生します。また、途中階で停まり続けるため、最上階まで行くのに予想以上に時間がかかることもあります。

この問題は、住民数に対してエレベーターの台数が不足している場合に特に顕著になります。タワーマンションを選ぶ際は、エレベーターの台数や速度、混雑状況なども確認することが重要です。

災害時のリスク

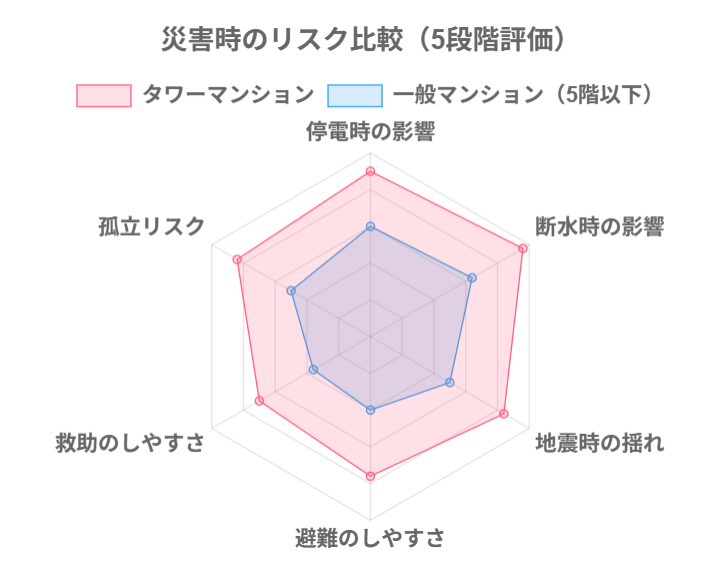

災害時のリスク比較

タワーマンションと一般マンションの災害時リスクを比較します。 停電・断水時の影響が特に大きいことがわかります。

タワーマンションは災害時、特に停電や断水のリスクが大きいという問題があります。

2019年の台風19号では、川崎市の武蔵小杉のタワーマンションが停電・断水し、大きな問題となりました。電気設備が地下にある場合、台風や大雨による浸水で停電するリスクがあります。停電するとエレベーターが使えなくなり、高層階の住民は階段で上り下りする必要があります。

また、水を上層階に送るポンプも停止するため、断水状態になりトイレも使えなくなる可能性があります。このような事態は、タワーマンションの居住者にとって深刻な問題となります。

| 災害リスク | タワーマンションでの影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 停電 | エレベーター停止、照明・空調の停止 | 非常用発電設備の確認、懐中電灯の準備 |

| 断水 | トイレ使用不可、生活用水不足 | 飲料水・生活用水の備蓄 |

| 地震 | 高層階ほど揺れが大きい | 家具の固定、避難経路の確認 |

| 火災 | 避難経路が限られる | 避難経路の確認、消火器の設置場所確認 |

武蔵小杉のケースでは、災害後に一時的に物件の売り出しが増加したという事例もあります。しかし、その後のコロナ禍による住宅需要の増加で価格は回復し、むしろ上昇したという経緯があります。

洗濯物を外に干せない制約

タワーマンションでは、多くの場合、洗濯物を外に干すことが禁止されています。これは見た目の問題だけでなく、強風による危険性も考慮されています。

タワーマンションでは、建物全体の美観を保つために、バルコニーでの洗濯物干しを禁止しているケースが多いです。これは高級感のあるタワーマンションの外観を維持するための措置であり、物件の資産価値を保つ目的もあります。

そのため、居住者は浴室乾燥機や室内干しを利用することになり、電気代などのランニングコストが増加します。特に大家族の場合、この制約は大きな負担となることがあります。

共用施設の利用率と費用対効果

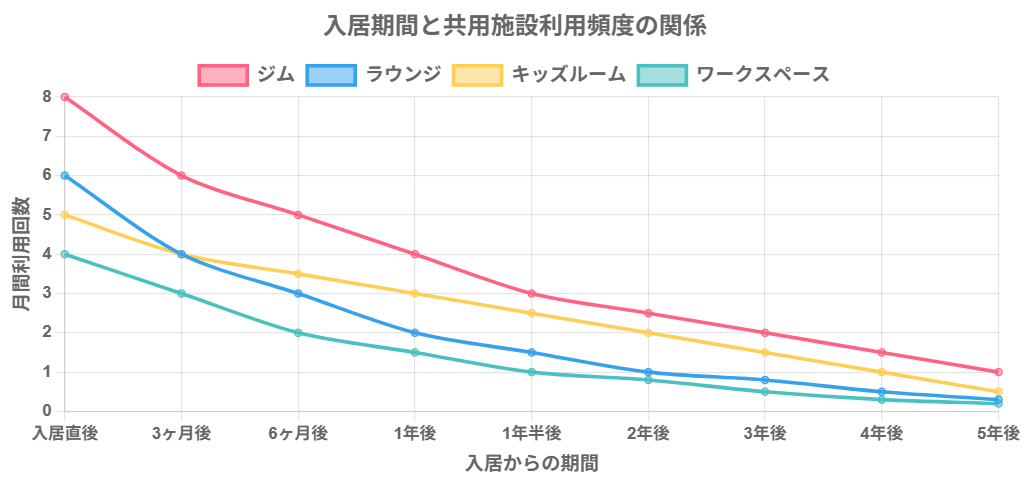

共用施設の利用頻度推移

入居期間が長くなるにつれて共用施設の利用頻度は低下する傾向があります。

タワーマンションの魅力の一つである豪華な共用施設ですが、実際には利用頻度が低く、費用対効果が悪いというデメリットがあります。

ジム、ラウンジ、プール、キッズルーム、ワークスペースなどの共用施設は、入居当初は新鮮さがあり利用することが多いですが、時間の経過とともに利用頻度が下がる傾向があります。しかし、これらの施設の維持費は管理費として毎月支払い続けることになります。

利用率が下がる理由としては、予約の面倒さ、利用ルールの煩雑さ、他の住民との気まずさなどが挙げられます。特にワークスペースなどは、自宅の方が落ち着いて作業できるという理由で利用されないことが多いようです。

豪華な共用施設は物件選びの際の重要な判断材料になりますが、実際の利用頻度と毎月の管理費を考慮すると、必ずしも費用対効果が高いとは言えない場合があります。

電波の接続問題

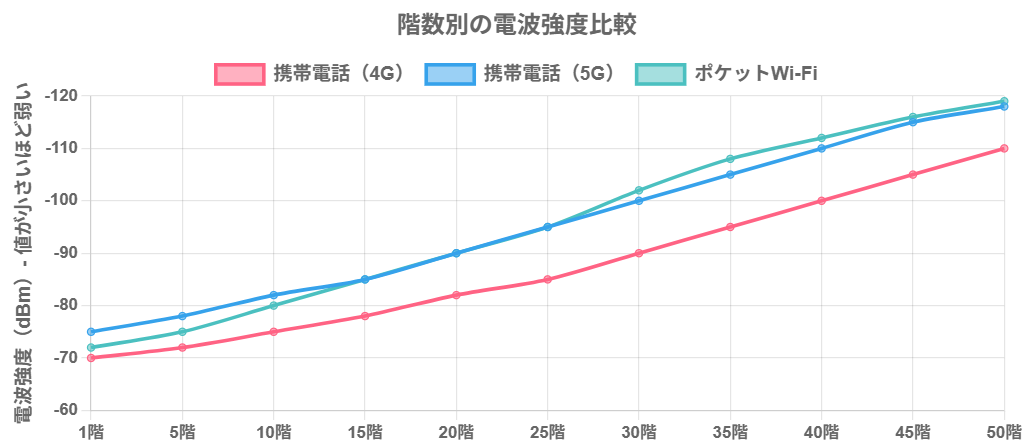

階数別の電波強度

高層階になるほど電波強度が弱くなる傾向があります。 特に30階以上では顕著です。

タワーマンションの高層階では、携帯電話やポケットWi-Fiの電波が繋がりにくいという問題があります。

高層階で電波が繋がりにくい理由は主に3つあります。

- 地上からの高さによる距離の問題

- 携帯電話の基地局アンテナが下向きに設置されていること

- 高層階では様々な電波ノイズが届きやすいこと

特に3つ目の理由が大きな要因となっています。高層階は障害物が少ないため、様々な方向から微弱な電波を拾ってしまい、それがノイズとなって通信品質を下げてしまうのです。

このため、タワーマンションの高層階ではインターネット接続は固定回線とWi-Fiルーターの組み合わせが基本となります。携帯電話の電波状況は事前に確認しておくことをお勧めします。

階層による住民層の違い

タワーマンションでは、階層によって住民の属性や生活スタイルが異なることがあり、これが時に居住環境に影響を与えることがあります。

一般的に、高層階には年収の高いファミリー層が住み、共用施設を丁寧に使用する傾向があります。一方、低層階には若い独身層が多く住む傾向があり、特に部屋の広さが35平米程度の小さな物件が多いタワーマンションではその傾向が顕著です。

エリアによっても住民層は異なります。若者が多い池袋、新宿、渋谷エリアのタワーマンションでは、高層階と低層階の住民層の違いが目立つことがあります。一方、港区や中央区などの落ち着いたエリアでは、そのような違いは比較的少ないようです。

住民層の違いは、エレベーターでの出会いや共用ラウンジ、ゴミ捨て場などで文化やマナーの違いとして表れることがあります。タワーマンションを選ぶ際は、実際に見学して住民の雰囲気を確認することも重要です。

まとめ【タワーマンション購入前に考慮すべきポイント】

タワーマンションには高級感や眺望の良さ、立地の良さなど多くの魅力がありますが、本記事で紹介したようなデメリットも存在します。特に以下のポイントは購入前に十分に検討する必要があります。

- 管理費・修繕積立金の高さと将来的な上昇の可能性

- 制振・免震構造の有無と揺れの問題

- 壁の構造と遮音性能(TLD値)

- 災害時のリスク対策

- 共用施設の実際の利用価値

- 電波状況と通信環境

- 住民層と生活環境の相性

タワーマンションの購入は大きな投資です。表面的な魅力だけでなく、長期的な住み心地や維持費用も含めて総合的に判断することが重要です。可能であれば、実際に住んでいる人の声を聞いたり、一定期間の賃貸を経験してから購入を検討するのも良い方法かもしれません。

コメント