マンション建て替え問題の解決策

人生100年時代と言われる現代において、マンションの寿命と私たちの生活は密接に関わっています。特に分譲マンションを購入した場合、いずれ直面する「建て替え問題」は避けて通れない課題です。新築マンションよりも中古マンションの方が、この問題に早く直面することになります。日本の住宅政策では、かつて「スクラップ&ビルド」が主流でしたが、環境問題や資源の有効活用の観点から、近年では「ロングライフ」の考え方が重視されるようになりました。しかし、マンションの物理的寿命と社会的寿命は必ずしも一致せず、建物自体はまだ使用可能でも、時代のニーズに合わなくなることで資産価値が低下するケースも少なくありません。

マンションの老朽化は確実に進み、いずれ大規模な対策が必要になりますが、多くの所有者はこの問題を先送りにしがちです。国土交通省の調査によれば、2023年時点で築40年以上の分譲マンションは約103万戸に達し、2033年には約232万戸に倍増すると予測されています。これは全国の分譲マンションストックの約3割に相当する数字であり、建て替え問題は今後ますます深刻化することが予想されます。本稿では、マンション建て替えの現状と課題を整理し、成功事例を分析した上で、「建て替え積立金」という新たな解決策を提案します。

マンションの建て替えは、単に古い建物を新しくするという物理的な問題だけではなく、区分所有者間の合意形成、資金調達、法的手続き、仮住まいの確保など、多岐にわたる課題を含んでいます。特に区分所有法では、建て替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要とされており、この高いハードルが建て替えを困難にしている一因となっています。また、マンション建て替えには膨大な費用がかかるため、資金面での課題も大きいと言えるでしょう。

こうした状況の中で、マンションの資産価値を維持・向上させるためには、従来の「修繕積立金」だけでは不十分であり、将来の建て替えを見据えた「建て替え積立金」の導入が必要ではないかという議論が高まっています。本稿では、この新たな発想について、その必要性と課題、導入方法について詳しく検討していきます。

マンション建て替えの現状と課題

建て替え検討の実態

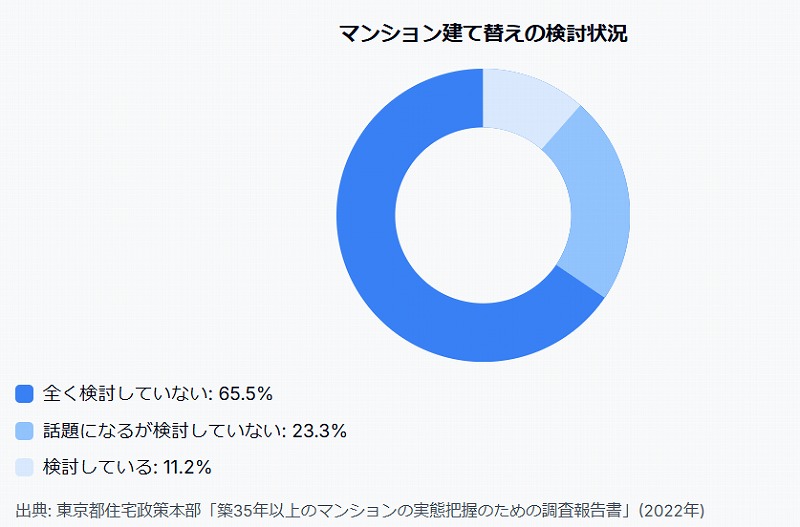

東京都の「築35年以上のマンションの実態把握のための調査報告書」によると、老朽化したマンションでも建て替えを検討していない割合は驚くほど高いことがわかります。この調査は、東京都内の築35年以上の分譲マンション管理組合を対象に実施されたもので、回答のあった1,054件の管理組合の状況を分析したものです。調査結果からは、マンション建て替えに対する所有者の意識や取り組み状況が明らかになっています。

マンション建て替えの検討状況

上記のグラフが示すように、築35年以上のマンションでも、88.8%が建て替えを実質的に検討していないという現実があります。これは、多くのマンション所有者や管理組合が、建て替えという選択肢を現実的な対応策として捉えていないことを示しています。特に注目すべきは、「全く検討していない」という回答が65.5%と圧倒的多数を占めていることです。これは、建て替えに関する情報不足や、建て替えのハードルの高さを認識していることが原因と考えられます。

また、同調査では、建て替えを検討していない理由についても調査されています。最も多かった回答は「まだ建物の状態が良く、建て替えの必要性を感じない」(57.2%)でした。次いで「建て替えに関する知識や情報が不足している」(42.8%)、「費用負担が大きすぎる」(38.5%)という回答が続きます。これらの回答からは、マンションの老朽化に対する認識の甘さや、建て替えに関する情報不足、経済的な負担への懸念が、建て替え検討を妨げる主な要因となっていることがわかります。

建て替えが進まない主な理由

- 住民の意見がまとまらない

- 工事中の住む場所がない

- お金がかかる

マンション建て替えが進まない理由はさまざまですが、主に以下の障壁が存在します。これらの障壁は、マンション建て替えを検討する際に必ず直面する課題であり、これらを克服するための方策を考えることが、建て替え成功の鍵となります。

| 障壁 | 割合 | 詳細 | 対応策 |

|---|---|---|---|

| 合意形成の難しさ | 72.8% | 建て替えに消極的・反対する区分所有者との合意形成 | 早期からの情報共有、専門家の活用、段階的な合意形成プロセスの導入 |

| 仮住居の確保 | 69.5% | 工事中の仮住居の確保が困難 | デベロッパーとの連携による仮住居の確保、段階的建て替えの検討 |

| 費用負担の問題 | 54.3% | 費用負担が困難な区分所有者の存在 | 建て替え積立金の導入、公的支援制度の活用、金融機関との連携 |

| 住宅ローンの残債 | 42.7% | 既存の住宅ローンが残っている中での新たな費用負担 | 金融機関との交渉、リファイナンス、建て替えローンの活用 |

| 法規制の問題 | 38.2% | 現行法規制により以前より規模が小さくなる可能性 | 容積率緩和特例制度の活用、総合設計制度の利用 |

| 情報不足 | 35.6% | 建て替えに関する知識や情報の不足 | 専門家の活用、セミナーへの参加、先行事例の研究 |

| 高齢所有者の問題 | 32.1% | 高齢所有者の意思決定や資金負担の困難さ | リバースモーゲージの活用、福祉制度との連携 |

マンション購入時には、多くの人が建て替え問題を視野に入れていません。特に新築や築浅マンションの購入者は、将来の問題よりも目の前の条件の良さや住宅ローンの借り方に関心が向きがちです。不動産業界の専門家によれば、マンション購入者の約8割が、購入時に建て替えについて全く考慮していないと言われています。これは、マンションの寿命が一般的に考えられているよりも短い可能性があることや、建て替えに伴う様々な問題について十分な知識がないことが原因と考えられます。

しかし、集合住宅であるマンションでは、日頃からのコミュニティ形成が重要であり、一個人の意見だけでは何も変わらないことを認識する必要があります。マンション管理士の中村太郎氏は、「マンションは個人の財産であると同時に、共同体としての側面も持っています。建て替えのような大きな決断は、日頃からの信頼関係があってこそ円滑に進みます」と指摘しています。実際、建て替えに成功したマンションの多くは、日頃から活発な管理組合活動を行い、所有者間のコミュニケーションが良好であったケースが多いとされています。

また、マンションの資産価値の維持・向上という観点からも、建て替え問題は重要です。不動産鑑定士によれば、「築年数が経過したマンションでも、適切な維持管理が行われ、将来の建て替えに向けた計画が明確であれば、資産価値の下落を抑えることができます」とのことです。逆に、建て替え計画が全くないマンションは、築年数の経過とともに急速に資産価値が低下する傾向があります。

専門家の見解

「マンションの建て替え問題は、単に建物の老朽化という物理的な問題だけでなく、所有者の高齢化、価値観の多様化、経済状況の変化など、社会的な要因も大きく影響します。これらの複合的な課題に対応するためには、早期からの計画的な取り組みと、所有者全員の協力が不可欠です。」

法的側面から見た建て替え問題

マンション建て替えには、法的な側面からも様々な課題があります。区分所有法では、建て替え決議には区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成が必要とされています。この高いハードルは、一部の反対者がいるだけで建て替えが実現できない状況を生み出しています。また、建て替え決議が成立した場合でも、反対者に対する買取請求権の行使や、売渡し請求の手続きなど、複雑な法的プロセスが必要となります。

さらに、建築基準法や都市計画法などの規制も、建て替えを困難にする要因となっています。特に、現行の法規制が建設当時よりも厳しくなっている場合、同じ規模のマンションを建て替えることができないケースもあります。例えば、容積率や高さ制限、日影規制などの変更により、従前よりも小さな建物しか建てられなくなることがあります。これは、所有者にとって大きな不利益となり、建て替えへの合意形成を難しくする要因となっています。

こうした法的課題に対応するため、国や自治体ではいくつかの支援制度を設けています。例えば、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」では、建て替え組合の設立や権利変換計画の認可など、建て替えプロセスを円滑に進めるための仕組みが整備されています。また、容積率の緩和や税制優遇措置など、建て替えを促進するための支援策も導入されています。しかし、これらの制度を活用するためには、専門的な知識や手続きが必要であり、多くのマンション管理組合にとってはハードルが高いのが現状です。

建て替え成功のための条件と事例

マンション建て替えが成功するケースには、いくつかの共通点があります。以下に主な成功要因を示します。これらの要因は、建て替えを検討する際の重要なポイントとなります。

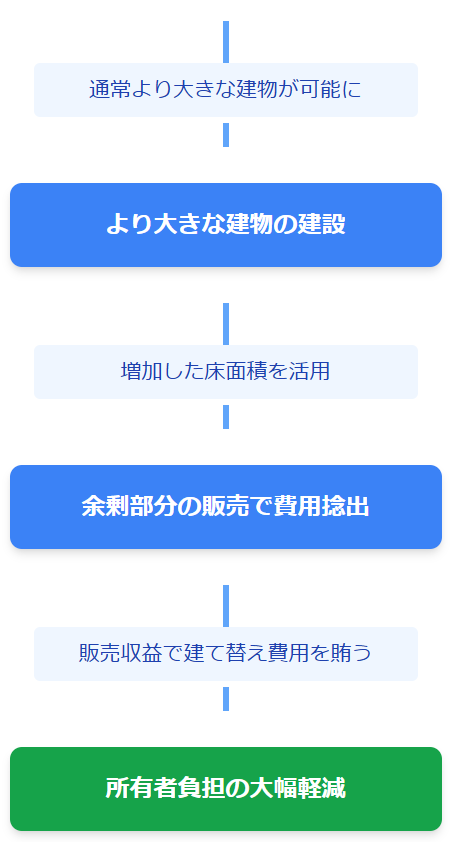

1. デベロッパー協力による建て替え

デベロッパーの協力を得ることで、マンション全体を取り壊し、新築マンションを建設するケースがあります。この方法では、一部戸数を一般販売し、得た利益を建て替え費用に充てることで所有者の負担をほぼゼロにすることが可能です。デベロッパーにとっても、好立地の物件を開発できるメリットがあるため、Win-Winの関係を構築できます。

成功の流れ

- マンション全体を取り壊し

- 新築マンションを建設(通常より多くの戸数を確保)

- 一部戸数を一般販売

- 販売利益を建て替え費用に充当

- 所有者は負担少なく新マンションへ移行

例えば、総戸数100戸のマンションを建て替える場合、そのうち50戸を一般販売し、その収益で建て替え資金を賄うことができます。この方式は、特に都心部の好立地物件で成功例が多く見られます。東京都港区の「パークマンション」(仮名)では、築45年の古いマンション(60戸)を取り壊し、新たに150戸のマンションを建設。そのうち60戸を元の所有者に提供し、残りの90戸を一般販売することで、元の所有者の負担をゼロにした事例があります。

デベロッパー協力型の建て替えでは、デベロッパーの選定が重要なポイントとなります。複数のデベロッパーからプロポーザルを受け、条件を比較検討することが望ましいでしょう。また、契約内容についても、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討する必要があります。特に、新しいマンションの品質や仕様、共用施設の内容、管理費や修繕積立金の設定など、将来にわたって影響する事項については、十分な協議が必要です。

成功事例:東京都中央区「サンシャインマンション」(仮名)

- 築48年、80戸の古いマンションを建て替え

- 大手デベロッパーと提携し、200戸の新マンションを建設

- 元の所有者には同等以上の住戸を無償提供

- 余剰120戸の販売収益で建て替え費用を完全にカバー

- 建て替え決議から入居まで約4年で完了

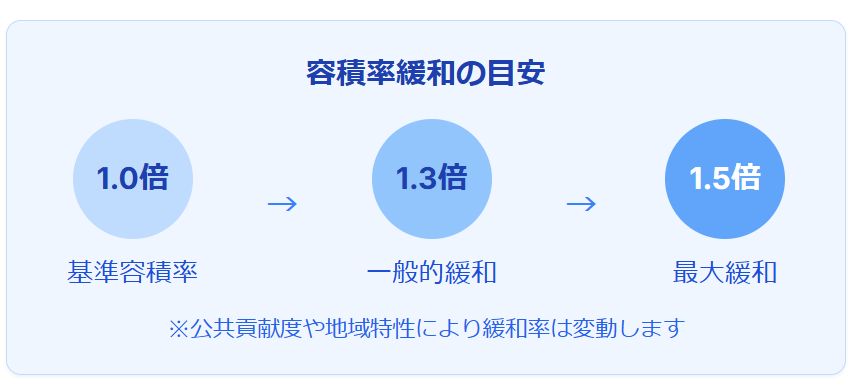

2. 容積率緩和特例制度の活用

地域の安全性や快適性向上のため、容積率の緩和が特例的に許可されるケースがあります。これにより、従前よりも大きな建物を建設することが可能となり、余剰床の販売収益で建て替え費用を賄うことができます。

港区などでは、公共の利益に寄与する条件(公開空地の設置や地域の安全性向上など)を満たせば、現行の基準を緩和して建設が認められる特例制度があります。これにより、建築上の制約が少なくなり、より良い建物を建てることが可能になります。例えば、通常の容積率が300%の地域でも、特例制度を活用することで400%以上の容積率が認められるケースもあります。

容積率緩和特例制度を活用するためには、地域の都市計画や建築規制に精通した専門家(建築士、都市計画コンサルタントなど)のサポートが不可欠です。また、自治体との事前協議も重要であり、計画の初期段階から行政との連携を図ることが成功の鍵となります。

特に注目すべきは、2002年に施行された「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」に基づく容積率の緩和制度です。この制度では、耐震性不足のマンションの建て替えにおいて、一定の条件を満たせば容積率を最大1.5倍まで緩和することが可能となっています。また、2018年の法改正では、耐震性だけでなく、外壁の剥落の危険性がある等の「要除却認定マンション」についても、同様の容積率緩和が適用されるようになりました。

容積率緩和を活用した成功事例:横浜市「グリーンヒルズ」(仮名)

- 築42年、120戸のマンションを建て替え

- 容積率緩和特例制度を活用し、容積率を300%から 450%に引き上げ

- 公開空地の設置や防災備蓄倉庫の整備などの公共貢献を実施

- 新マンションでは180戸を確保し、余剰60戸の販売で費用を捻出

- 所有者の自己負担は最小限に抑制

3. 計画的整備と環境向上

現行耐震基準を満たさない場合でも、市街地の整備と環境向上に寄与するなど、地域全体の利益に資する計画が認められることもあります。これは、単にマンションの建て替えだけでなく、地域の価値向上にも貢献する取り組みです。

例えば、建て替えに際して、地域に開かれた広場や公園の整備、歩道の拡幅、バリアフリー化、緑化の推進などを行うことで、行政からの支援や規制緩和を受けられるケースがあります。こうした取り組みは、「総合設計制度」や「都市再生特別地区」などの制度を活用することで実現可能です。

計画的整備による建て替えでは、地域のまちづくり計画との整合性も重要なポイントとなります。地域の将来ビジョンや都市計画マスタープランなどを踏まえた計画を立てることで、行政からの支援を得やすくなります。また、地域住民との対話や協議も欠かせません。建て替えによる周辺環境への影響(日照、風害、交通量の増加など)について丁寧に説明し、理解を得ることが必要です。

建て替え成功事例に共通するのは、容積率にゆとりがあったことと、建て替え資金の捻出方法が確立されていたことです。これにより、住民の合意形成もスムーズに進んだと考えられます。また、専門家(建築士、弁護士、不動産コンサルタントなど)のサポートを早期から受けていたことも、成功の重要な要因となっています。

環境向上型建て替え事例:大阪市「リバーサイドタワーズ」(仮名)

- 築38年、150戸のマンションを建て替え

- 河川沿いの立地を活かし、親水空間と遊歩道を整備

- 地域に開放された多目的ホールや防災備蓄倉庫を設置

- 環境配慮型設備(太陽光発電、雨水利用システムなど)を導入

- これらの公共貢献により容積率の緩和を獲得し、250戸の新マンションを建設

- 余剰100戸の販売収益で建て替え費用の大部分を捻出

4. 段階的建て替え方式

敷地に余裕がある場合、マンションの一部を残しながら別の場所に新しい棟を建設し、順次移転していく「段階的建て替え方式」も選択肢の一つです。この方式では、仮住まいの確保が不要となり、所有者の負担が軽減されるメリットがあります。

例えば、敷地の一部に駐車場や庭園がある場合、そのスペースに新しい棟を建設し、完成後に一部の住民が移転します。その後、空いた棟を取り壊して次の新棟を建設するという流れで、段階的に建て替えを進めていきます。この方式は、一度に大きな資金が必要ないこと、仮住まいの問題が解消されることなどのメリットがありますが、全体の完成までに時間がかかることや、一時的に居住環境が悪化する可能性があることなどのデメリットもあります。

段階的建て替え方式を成功させるためには、綿密な計画と住民間の合意形成が不可欠です。特に、どの住民がどの段階で移転するかという点について、公平性を確保することが重要です。また、建設期間中の騒音や振動、安全対策についても十分な配慮が必要となります。

段階的建て替え事例:名古屋市「パークサイドレジデンス」(仮名)

- 築40年、3棟200戸の大規模マンション団地を段階的に建て替え

- 敷地内の広場部分に第1期棟(100戸)を建設

- 第1期棟完成後、1棟目の住民が移転

- 空いた1棟目を解体し、第2期棟(150戸)を建設

- 残りの住民が第2期棟に移転後、残りの古い棟を解体

- 全体で5年かけて建て替えを完了

- 余剰50戸の販売で建て替え費用の一部を捻出

「建て替え積立金」という新たな発想

建て替え積立金の必要性

マンションの本格的な建て替えを視野に入れるなら、従来の修繕積立金とは別に「建て替え積立金」の導入が必要です。修繕積立金は定期的な修繕・メンテナンスのための資金であり、建物の寿命を延ばすことを目的としていますが、いずれ訪れる建て替えのための資金は含まれていません。建て替え積立金は、将来の建て替えに備えて計画的に資金を積み立てるものであり、マンションの資産価値を長期的に維持するための重要な取り組みと言えます。

| 項目 | 修繕積立金 | 建て替え積立金 |

|---|---|---|

| 目的 | 定期的な修繕・メンテナンス | 将来の建て替え資金確保 |

| 期間 | 短〜中期(5〜15年周期) | 超長期(30〜70年) |

| 金額規模 | 中規模 | 大規模 |

| 現状 | ほぼすべてのマンションで導入済み | ほとんど導入されていない |

| 課題 | 積立不足が多い | 導入への抵抗感が強い |

| 積立額の目安 | 200〜300円/㎡/月 | 100〜200円/㎡/月 |

| 資金運用 | 安全性重視の短期運用 | 長期的視点での運用が可能 |

分譲マンションの建て替えは、都市開発に匹敵する規模の事業です。個人の集まりである管理組合が取り組むには非常に困難な問題であり、行政が主導する都市開発でさえ数年から十数年かかることを考えると、事前の準備が不可欠です。建て替え積立金は、その準備の一環として位置づけられます。

建て替え積立金の具体的な金額設定については、マンションの立地、規模、構造などによって異なりますが、一般的には月額100〜200円/㎡程度が目安とされています。例えば、70㎡のマンションであれば、月額7,000〜14,000円の積立が必要となります。これを30年間積み立てると、単純計算で252万〜504万円になります。もちろん、これだけでは建て替え費用を賄うことはできませんが、建て替え時の自己負担額を軽減する効果が期待できます。

また、建て替え積立金は、単に資金を貯めるだけでなく、マンションの将来に対する所有者の意識を高める効果もあります。建て替えを視野に入れた長期的な視点で、マンションの管理や運営を考えるきっかけとなるでしょう。さらに、中古マンション市場においても、建て替え積立金の有無は資産価値を左右する重要な要素となる可能性があります。

建て替え積立金導入の課題

- 【購入時の負担増加】住宅ローンに加え、管理費・修繕積立金に加えて建て替え積立金まで必要となれば、マンションの売れ行きが鈍る可能性があります。特に、新築マンションの販売価格が高騰している現状では、さらなる負担増は購入者にとって大きな障壁となるでしょう。デベロッパーや販売会社も、販売競争力の低下を懸念して、建て替え積立金の導入に消極的な姿勢を示す可能性があります。

- 【長期的な資金管理】30〜70年という超長期にわたる資金管理の難しさがあります。インフレや金利変動、税制改正などのリスクを考慮した運用方針の策定が必要です。また、管理組合の役員は定期的に交代するため、長期的な視点での資金管理が継続されるかどうかも課題となります。さらに、積立金の使途を建て替えに限定することで、柔軟性が失われる可能性もあります。

- 【合意形成】将来の建て替えのために現在の負担を増やすことへの合意を得ることが困難です。特に、高齢の所有者や、短期間での売却を予定している所有者にとっては、建て替え積立金のメリットを実感しにくいでしょう。また、賃貸に出している投資目的の所有者も、収益性の低下を懸念して反対する可能性があります。こうした多様な立場や価値観を持つ所有者間での合意形成は、非常に難しい課題と言えます。

- 【法的な制約】建て替え積立金に関する法律上の位置づけが明確ではありません。修繕積立金とは異なり、建て替え積立金に関する明確な法的根拠がないため、運用方法や管理方法について法的な解釈の余地があります。また、建て替え時に積立金が不足した場合の対応や、区分所有者の権利関係など、法的な課題が山積しています。これらの課題を解決するためには、法改正や新たな制度設計が必要となるでしょう。

建て替え積立金導入へのステップ

- 【現状分析と将来予測】まずは、マンションの築年数、構造、修繕履歴、住民の年齢構成、経済状況などを詳細に分析します。その上で、将来的な建て替えの必要性、時期、費用などを予測します。この段階で、専門家(建築士、不動産鑑定士、マンション管理士など)の意見を聞くことが重要です。

- 【住民への情報提供と意識啓発】建て替え問題の現状や課題、建て替え積立金の必要性について、住民に対して丁寧に説明します。説明会やセミナーを開催したり、パンフレットやウェブサイトを作成したりするなど、様々な方法で情報提供を行います。この際、建て替えのメリットだけでなく、デメリットやリスクについても包み隠さず伝えることが重要です。

- 【積立金額と積立期間の設定】住民の意見を聞きながら、積立金額と積立期間を設定します。積立金額は、将来の建て替え費用を考慮しつつ、住民の負担能力も考慮して決定する必要があります。積立期間は、マンションの寿命や建て替えの時期などを考慮して決定します。この際、複数のシミュレーションを行い、最適な積立計画を策定することが重要です。

- 【管理規約の改正】建て替え積立金の導入を正式に決定するためには、管理規約の改正が必要です。区分所有法では、管理規約の改正には区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成が必要とされています。管理規約には、建て替え積立金の目的、積立金額、積立期間、管理方法、運用方法、使用方法などを明確に定める必要があります。

- 【積立金の管理と運用】建て替え積立金は、安全かつ効率的に管理・運用する必要があります。金融機関との連携や、専門家(ファイナンシャルプランナーなど)のアドバイスを受けながら、最適な運用方法を選択します。運用状況は定期的に住民に報告し、透明性を確保することが重要です。

- 【定期的な見直し】経済状況やマンションの状態、法制度の変更などに応じて、建て替え積立金の計画を定期的に見直します。積立金額や積立期間、運用方法などを必要に応じて修正し、常に最適な状態を維持することが重要です。

マンションの建て替え問題は、単に古い建物を新しくするという物理的な問題だけではなく、区分所有者間の合意形成、資金調達、法的手続きなど、多岐にわたる課題を含んでいます。特に、区分所有者の高齢化や価値観の多様化が進む現代においては、合意形成がますます難しくなっています。

こうした状況の中で、マンションの資産価値を維持・向上させるためには、従来の「修繕積立金」だけでは不十分であり、将来の建て替えを見据えた「建て替え積立金」の導入が必要不可欠です。建て替え積立金は、将来の建て替えに備えて計画的に資金を積み立てるものであり、マンションの資産価値を長期的に維持するための重要な取り組みと言えます。

もちろん、建て替え積立金の導入には、購入時の負担増加、長期的な資金管理、合意形成の難しさなど、様々な課題があります。しかし、これらの課題を克服し、建て替え積立金を導入することで、マンションの将来に対する安心感を高め、資産価値を維持・向上させることができます。

マンションの建て替え問題は、決して他人事ではありません。すべてのマンション所有者が、この問題に真剣に向き合い、将来を見据えた計画的な取り組みを行うことが重要です。建て替え積立金は、そのための第一歩となるでしょう。

コメント