不動産エージェント利用が激増!!【手数料が大きな違い】

こんにちは、車選びに悩んでいる筆者です。今回は、日本ではまだマイナーな存在である不動産エージェント制度について、 アメリカとの比較を通じて詳しく解説いたします。特にマンション取引に焦点を当て、 なぜアメリカでは約90%の取引がエージェント経由で行われているのか、 そして日本のマンション市場でエージェント制度が浸透する可能性について考察します。 手数料構造の違い、住み替え文化の差、そして顧客体験価値の重要性まで、 現場の視点から包括的に分析いたします。

日本とアメリカの不動産エージェント制度の比較

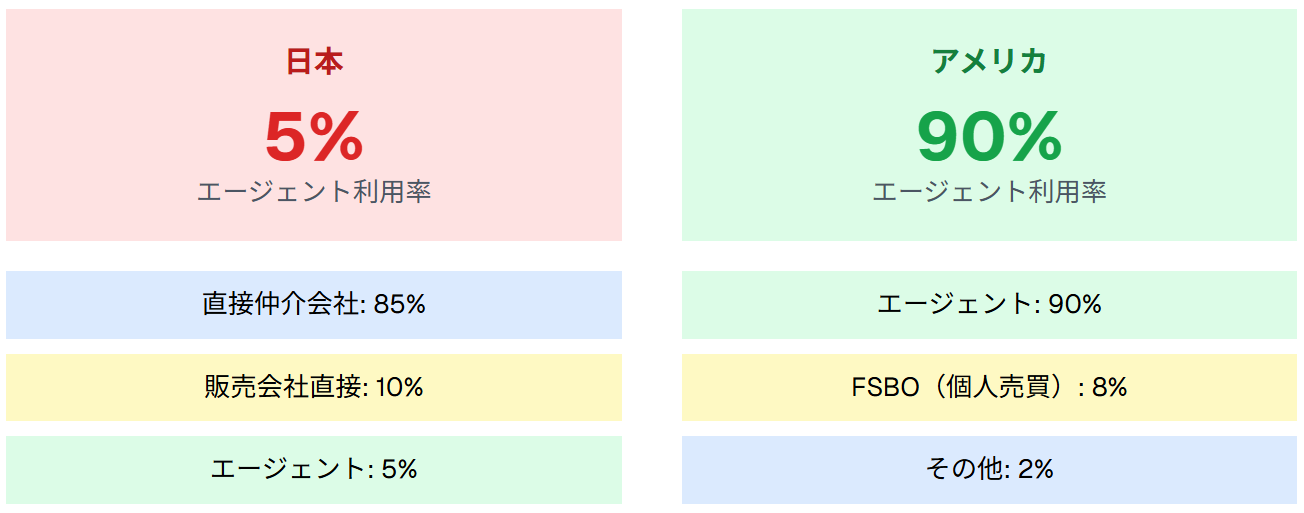

Q: 日米のエージェント利用率の差は?

A: アメリカは約90%、日本は約5%と圧倒的な差があります。

日本の不動産業界において、エージェント制度はまだまだマイナーな存在です。 多くの消費者は、インターネットで気になるマンション物件を見つけ、 直接その物件を扱う不動産会社に問い合わせるという従来の方法を取っています。 この方法は確かに手軽で分かりやすく、日本の不動産取引の主流となっています。 しかし、アメリカの状況は全く異なります。調査によると、 アメリカでは約90%近くの不動産取引がエージェント経由で行われており、 これは日本の約5%という数字と比較すると圧倒的な差があります。

この差が生まれる背景には、両国の不動産取引に対する根本的な考え方の違いがあります。 日本では、マンション購入は一生に一度の大きな買い物という認識が強く、 購入後は長期間住み続けることが前提となっています。 そのため、購入時の情報収集は主にインターネットや広告に依存し、 専門家のアドバイスを求める必要性をあまり感じていないのが現状です。 一方、アメリカでは不動産取引をAmazonでの買い物と同じように考えることは リスクが高すぎるという認識が一般的で、専門知識を持つエージェントの存在が不可欠とされています。

特にマンション取引においては、この違いがより顕著に現れます。 日本のマンション購入者は、新築物件であれば販売会社の営業担当者、 中古物件であれば仲介会社の営業担当者との関係で取引を進めることが一般的です。 しかし、アメリカのマンション市場では、購入者は自分専属のエージェントを選び、 そのエージェントが購入者の利益を最優先に考えて物件選びから価格交渉、 契約書のチェックまでを一貫してサポートします。 この制度により、購入者はより安心して取引を進めることができ、 結果として市場全体の信頼性も向上しているのです。

日米不動産エージェント利用率比較

アメリカのマンション取引におけるエージェント活用の実態

Q: アメリカでエージェントが信頼される理由は?

A: 専門知識、交渉力、契約書チェック能力で安心感を提供するためです。

アメリカのマンション取引において、エージェントが高い信頼を得ている理由は、 その専門性と提供する価値の高さにあります。 アメリカの不動産エージェントは、単なる物件紹介者ではなく、 価格の妥当性判断、交渉戦略の立案、契約書の詳細チェックなど、 高度な専門知識を要する業務を一手に担っています。 特にマンション取引では、管理組合の財務状況、修繕積立金の適正性、 将来の大規模修繕計画など、一般の購入者では判断が困難な要素が多数存在します。 エージェントはこれらの複雑な情報を分析し、購入者にとって最適な判断材料を提供します。

契約書のチェック機能も、アメリカでエージェントが重視される大きな理由の一つです。 アメリカの不動産契約書は非常に複雑で、購入者に不利な条項が含まれている可能性があります。 日本では考えにくいことですが、アメリカでは契約書に「トラップ」が仕掛けられていることも珍しくなく、 専門知識を持たない個人が単独で契約内容を理解することは極めて困難です。 エージェントは法的な観点から契約書を精査し、購入者の利益を守るための修正提案を行います。 このような高度な専門サービスにより、購入者は安心してマンション取引を進めることができるのです。

さらに、アメリカのエージェントは顧客体験価値の向上にも注力しています。 DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用により、 電子契約システムの導入や顧客管理システムの充実を図り、 エージェント自身の事務作業負担を軽減することで、 より多くの時間を顧客との対話や提案に充てることができています。 これにより、エージェントは購入者の人生設計に寄り添った提案を行うことが可能となり、 単なる取引の仲介者を超えた価値を提供しています。 マンション購入という人生の重要な決断において、 このような包括的なサポートを受けられることが、 アメリカでエージェント制度が高く評価される理由なのです。

| サービス内容 | 日本の仲介会社 | アメリカのエージェント | 差異レベル |

|---|---|---|---|

| 物件紹介 | ○ | ◎ | 中 |

| 価格妥当性分析 | △ | ◎ | 大 |

| 交渉代行 | ○ | ◎ | 中 |

| 契約書詳細チェック | △ | ◎ | 大 |

| アフターサポート | △ | ○ | 中 |

| 人生設計相談 | × | ◎ | 大 |

◎:非常に充実、○:標準的、△:限定的、×:なし

手数料構造の違いがマンション市場に与える影響

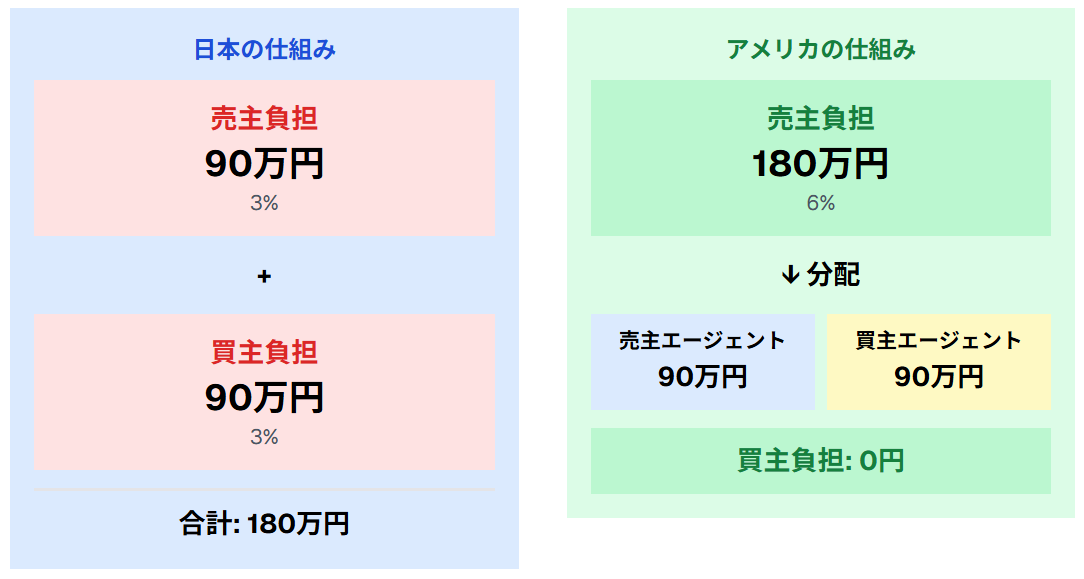

Q: 日米の手数料負担の仕組みの違いは?

A: 日本は売主・買主が各3%、アメリカは売主が6-7%を全額負担します。

日本とアメリカの不動産取引における手数料構造の違いは、 マンション市場全体に大きな影響を与えています。 日本では、売主と買主がそれぞれ仲介手数料を支払う仕組みとなっており、 一般的には物件価格の3%(上限)をそれぞれが負担します。 つまり、3,000万円のマンションの場合、売主が約90万円、買主も約90万円を支払い、 合計で約180万円の手数料が発生します。 この仕組みでは、買主にとって手数料は追加的な負担となり、 購入意欲を削ぐ要因の一つとなっています。

一方、アメリカでは売主が手数料の全額を負担する仕組みが確立されています。 手数料率は6%から7%と日本より高く設定されていますが、 この全額を売主が支払い、売主側エージェントと買主側エージェントで分配します。 例えば、50万ドル(約7,500万円)のマンションの場合、 売主が6%の3万ドル(約450万円)を支払い、 これを両エージェントが3%ずつ分け合います。 買主は手数料を支払う必要がないため、購入時の初期費用を抑えることができ、 より多くの購入検討者が市場に参入しやすくなっています。

この手数料構造の違いは、エージェントのモチベーションにも大きな影響を与えています。 アメリカでは完全成果報酬制となっているため、 エージェントは何が何でも顧客の立場に立って取引を成功させなければなりません。 売主側エージェントは高く売るために、買主側エージェントは良い物件を見つけるために、 それぞれが最大限の努力を払います。 この仕組みにより、両者にとってウィンウィンの関係が構築され、 市場全体の活性化につながっています。 マンション市場においても、この公平な分配システムにより、 より質の高いサービスが提供され、取引の透明性と信頼性が向上しているのです。

日米手数料構造比較(3,000万円マンションの場合)

住み替え文化とマンション資産価値の考え方の差

Q: 日米の住み替えサイクルの違いは?

A: 日本は終身居住志向、アメリカは7-10年で住み替える文化です。

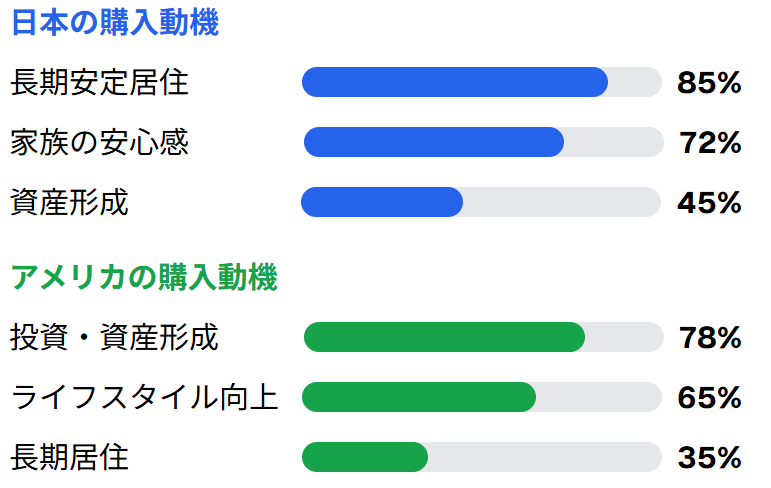

日本とアメリカのマンション市場における最も大きな違いの一つは、 住み替えに対する文化的な考え方です。 日本では、マンション購入は「終の棲家」を手に入れることを意味し、 一度購入したら長期間、場合によっては一生住み続けることが一般的です。 この考え方は、住宅ローンの返済期間が35年と長期に設定されていることからも明らかで、 購入者は長期的な居住を前提として物件選びを行います。 そのため、立地や間取り、管理状況など、長期居住に適した条件を重視する傾向があります。

一方、アメリカでは7年から10年程度のスパンでマンションを住み替えることが一般的です。 「この家に飽きたから次の家を探そう」という感覚で、 家族ぐるみで住み替えを楽しむ文化が根付いています。 この背景には、住宅を「住まい」ではなく「資産」として捉える考え方があります。 アメリカの住宅購入者は、購入時から将来の売却を見据えており、 値上がりが期待できるタイミングで売却し、その利益で次のより良い住宅を購入したり、 余剰資金を投資に回したりすることを当然のこととして考えています。

この住み替え文化の違いは、マンション市場の流動性に大きな影響を与えています。 アメリカでは頻繁な住み替えにより中古マンション市場が活発で、 エージェントにとっても継続的なビジネス機会が生まれます。 購入者は住み替えのたびにエージェントのサービスを利用するため、 長期的な関係性が構築され、エージェント制度の定着につながっています。 また、頻繁な取引により市場価格の透明性も高まり、 適正な価格形成が促進されています。 このような活発な市場環境が、エージェント制度の発展と 不動産業界全体の収益性向上を支えているのです。

日米住み替えサイクル比較

マンション購入動機の違い

日本のマンション市場におけるエージェント制度の将来性

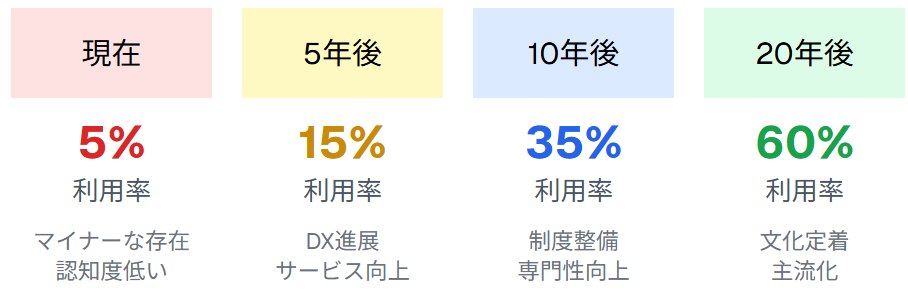

Q: 日本でエージェント制度は普及する?

A: 顧客体験価値の重要性が高まり、徐々に普及する可能性があります。

日本のマンション市場におけるエージェント制度の将来性を考える上で、 最も重要な要素は顧客体験価値の向上です。 現在の日本では、インターネットの発達により物件情報の入手は容易になりましたが、 その一方で情報の質や信頼性、そして購入者に最適な物件選びのサポートという面では まだまだ改善の余地があります。 特にマンション購入のような人生の重要な決断においては、 単なる情報提供を超えた専門的なアドバイスや包括的なサポートの価値が 徐々に認識されつつあります。 同じ手数料を支払うのであれば、より質の高いサービスを受けたいという 消費者ニーズの高まりが、エージェント制度普及の土壌を形成しています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展も、 エージェント制度の普及を後押しする要因となっています。 日本の不動産業界におけるDXは、これまで主に物件検索システムの改良や 情報提供の効率化に焦点が当てられてきました。 しかし、今後はアメリカのように、エージェントの業務効率化と 顧客体験価値の向上を両立させるDXが重要になってくるでしょう。 電子契約システムの普及、AI を活用した物件マッチング、 顧客管理システムの高度化などにより、 エージェントはより多くの時間を顧客との対話や提案に充てることができるようになります。

ただし、日本でエージェント制度が完全に定着するためには、 いくつかの課題を克服する必要があります。 まず、手数料構造の見直しが必要でしょう。 現在の売主・買主双方負担の仕組みから、 アメリカのような売主全額負担への移行が検討されるかもしれません。 また、エージェントの専門性向上と資格制度の整備も重要な課題です。 さらに、日本特有の終身居住文化を考慮した、 長期的な関係性を重視するエージェントサービスの開発も必要になるでしょう。 これらの課題が解決されれば、日本のマンション市場においても エージェント制度が徐々に浸透し、 より透明で信頼性の高い取引環境が実現される可能性が高いと考えられます。

日本エージェント制度普及予測

| 普及段階 | 主な変化 | 課題 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 導入期(現在-5年) | DX活用、サービス差別化 | 認知度向上、人材育成 | 顧客満足度向上 |

| 成長期(5-10年) | 制度整備、資格制度 | 手数料構造見直し | 市場透明性向上 |

| 成熟期(10-20年) | 文化定着、主流化 | 競争激化、質の確保 | 取引安全性向上 |

エージェント制度普及のポイント

日本でエージェント制度が成功するためには、アメリカの仕組みをそのまま導入するのではなく、 日本の文化や市場特性に合わせたカスタマイズが必要です。 終身居住志向の強い日本では、長期的な関係性を重視し、 購入後のアフターサポートまで含めた包括的なサービスが求められるでしょう。 また、マンション特有の管理組合や修繕積立金などの専門知識も重要な差別化要因となります。

まとめ:顧客体験価値の時代へ

アメリカで90%の普及率を誇る不動産エージェント制度は、 単なる仲介サービスを超えた高い専門性と顧客体験価値の提供により支持されています。 日本のマンション市場においても、DXの進展と消費者ニーズの変化により、 エージェント制度が徐々に浸透する可能性が高いと考えられます。 重要なのは、日本の文化や市場特性に合わせたサービス設計と、 継続的な専門性の向上です。 同じ手数料を支払うなら、より価値の高いサービスを受けたいという 消費者の当然の要求に応えることが、エージェント制度成功の鍵となるでしょう。

参考リンク

コメント