ハザードマップは今後重要になってくると思っています。

特に広島では。

資産価値が落ちたり、売りにくくなったり、イエローやレッドのエリアの物件は厳しくなるばかりです。さらには今後、住宅ローンの条件が厳しくなると思っています。

ハザードマップは重要 - 浸水想定エリア内 【どう判断すれば良いか?】

「検討中の物件が浸水想定エリアに入っている」「市全体が浸水想定エリアでどうしたら良いかわからない」 そんな悩みを抱える方が急増しています。ハザードマップの正しい見方と、 浸水想定エリア内の物件を検討する際の具体的な判断基準を、 不動産のプロが詳しく解説します。

ハザードマップの精度と現実的な活用方法

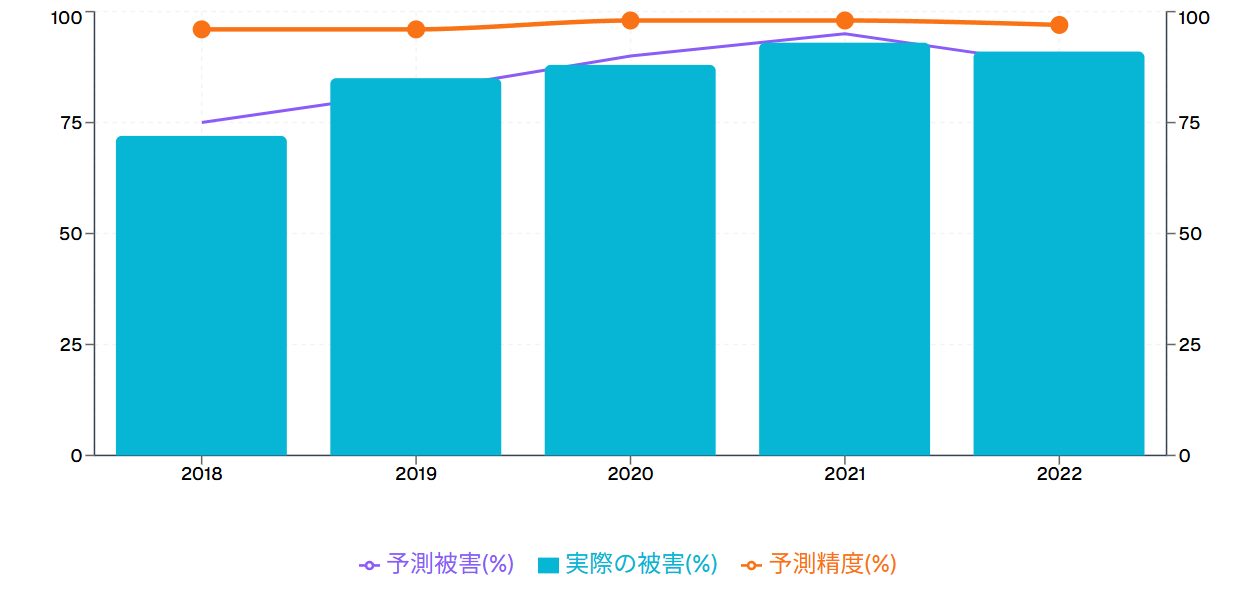

ハザードマップの予測精度

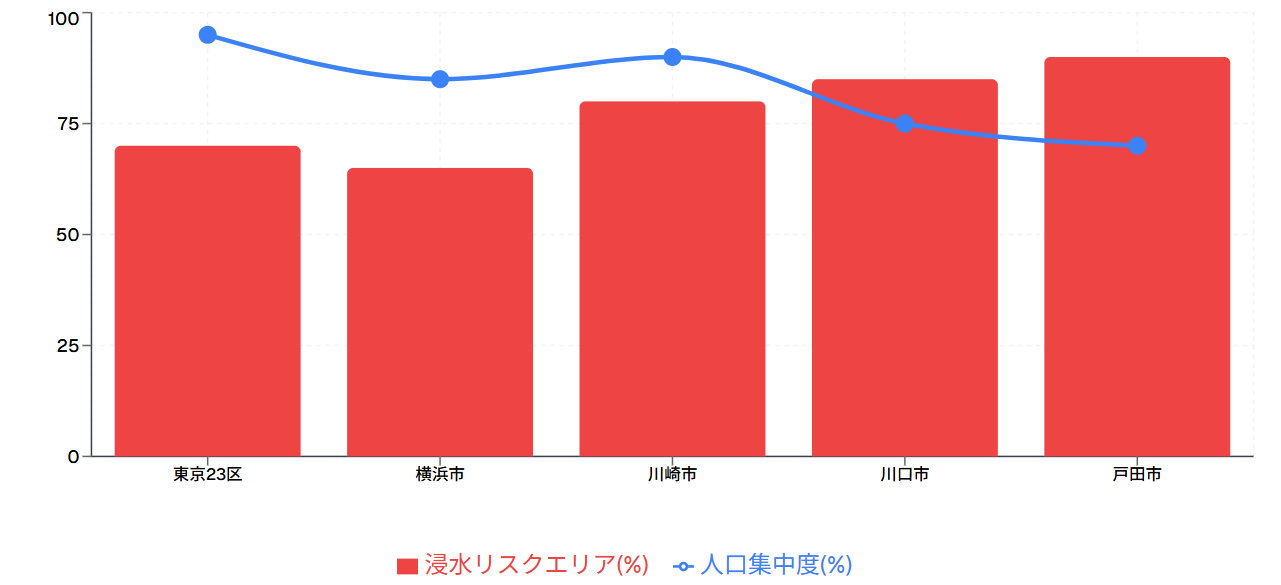

主要エリアの浸水リスク状況

ハザードマップの精度は年々向上しており、現在では非常に信頼性の高い情報源となっています。過去の災害事例を検証すると、ハザードマップが想定した被害とほぼ同じ被害が実際に発生したケースが数多く確認されています。国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、物件周辺の災害リスクを簡単に調べることができ、その精度は決して侮れないレベルに達しています。不動産会社では物件を内覧する際に、必ずハザードマップをプリントアウトして現地に持参し、実際の地形や周辺環境と照らし合わせながら確認することが重要です。

しかし、現実的な問題として、関東地方の多くのエリアが浸水想定区域に指定されているのが実情です。東京23区の大部分、横浜市、川崎市、川口市など、人気の住宅エリアの多くがハザードマップでは浸水想定エリアとなっています。住みたい街ランキングで上位に選ばれる武蔵小杉や川口駅周辺なども例外ではありません。このような状況では、浸水想定エリアを完全に避けて物件を探すことは現実的ではなく、リスクを理解した上で適切な対策を講じることが重要になります。

多くのデベロッパーは、ハザードマップで浸水想定エリアに入っていても、利便性と収益性を優先して土地を仕入れ、分譲を行っています。2019年の台風19号で武蔵小杉のタワーマンションが浸水被害を受けた際も、一時的に中古マンション価格は下落しましたが、3年後の現在では当時以上の価格に高騰しています。これは、水害などの自然災害の記憶が時間とともに薄れ、利便性の良い場所には人が集まり続けるという現実を示しています。国土地理院の人口集中地区の地図とハザードマップを比較すると、洪水リスクに関係なく人口が集中していることが明確にわかります。

浸水深度別のリスク評価と対策

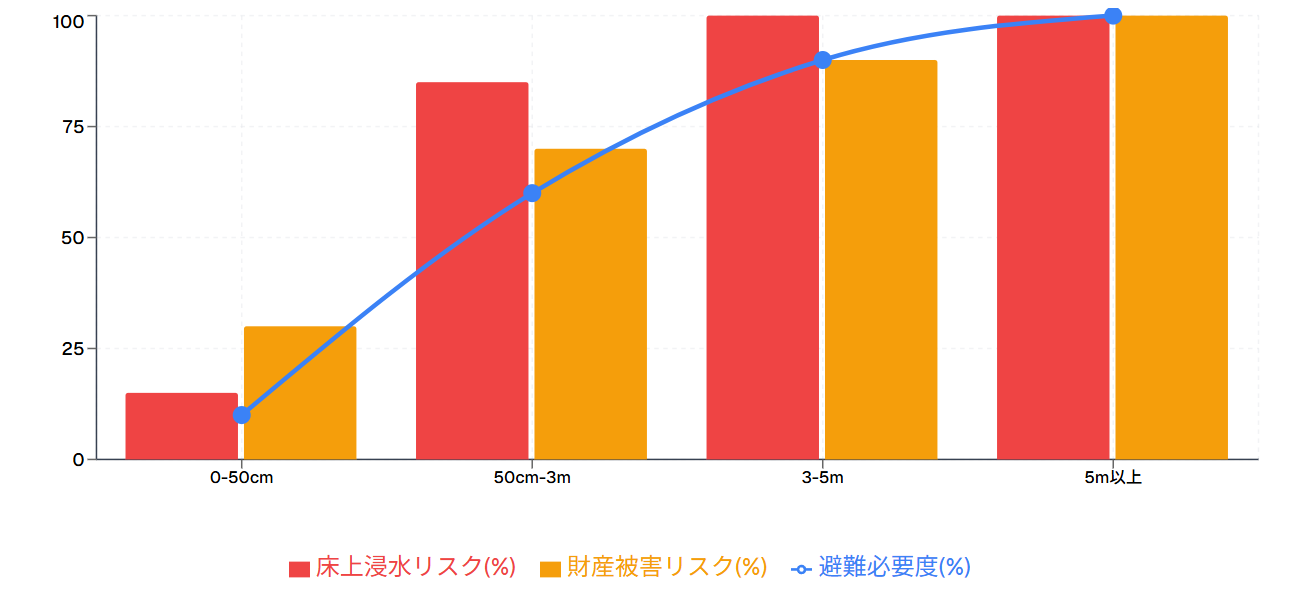

【浸水深度別リスク分析】

| 浸水深度 | 被害状況 | 必要な対策 | 避難方法 |

|---|---|---|---|

| 0-50cm | 床下浸水の可能性 | 基礎高の確認、水災保険 | 自宅待機可能 |

| 50cm-3m | 1階床上浸水 | 2階への財産移動 | 垂直避難(2階以上) |

| 3-5m | 2階まで浸水 | 避難所確認必須 | 避難所への避難 |

| 5m以上 | 建物全体が浸水 | 早期避難計画 | 事前避難必須 |

ハザードマップを確認する際には、浸水の深さに注目することが極めて重要です。浸水想定が0から50センチの場合、これは大人の膝上程度の高さであり、一般的な新築一戸建てでは床上浸水する可能性は比較的低いと考えられます。現在の新築一戸建ては基礎の高さが40センチ以上あり、その上に土台と床があるため、地面から床までの高さは50センチ以上確保されています。さらに、敷地は道路よりも10センチから15センチ程度高く設定されているのが一般的なので、道路から床面までは約60センチの高さがあります。

ただし、すべての物件が安全というわけではありません。特に都心部の狭小住宅や3階建ての物件では注意が必要です。高さ制限などの建築規制を回避するために、半地下形状の基礎を使用している物件があります。このような物件では、道路が冠水しただけで床上浸水する可能性が高く、ハザードマップで少しでも浸水の可能性があるエリアでは購入を避けるべきです。外から見て敷地と基礎の立ち上がり部分が極端に低い物件や、道路と敷地の高さが同じかそれより低い物件は特に危険です。

浸水想定が50センチから3メートルの場合、万一の際には1階がほぼ浸水することになります。このような物件では、台風が近づいて洪水の可能性がある場合、垂直避難が必要になります。垂直避難とは、自宅の2階以上の高さまで避難することで、大切な財産はあらかじめ2階以上に保管しておくことが重要です。浸水想定が5メートル以上になると、2階部分も浸水する可能性があり、この場合は命を守るために避難所への避難が必要になります。そのため、このような物件を購入する場合は、あらかじめ避難所の場所を確認し、避難計画を立てておくことが不可欠です。

建物構造による浸水リスクの違い

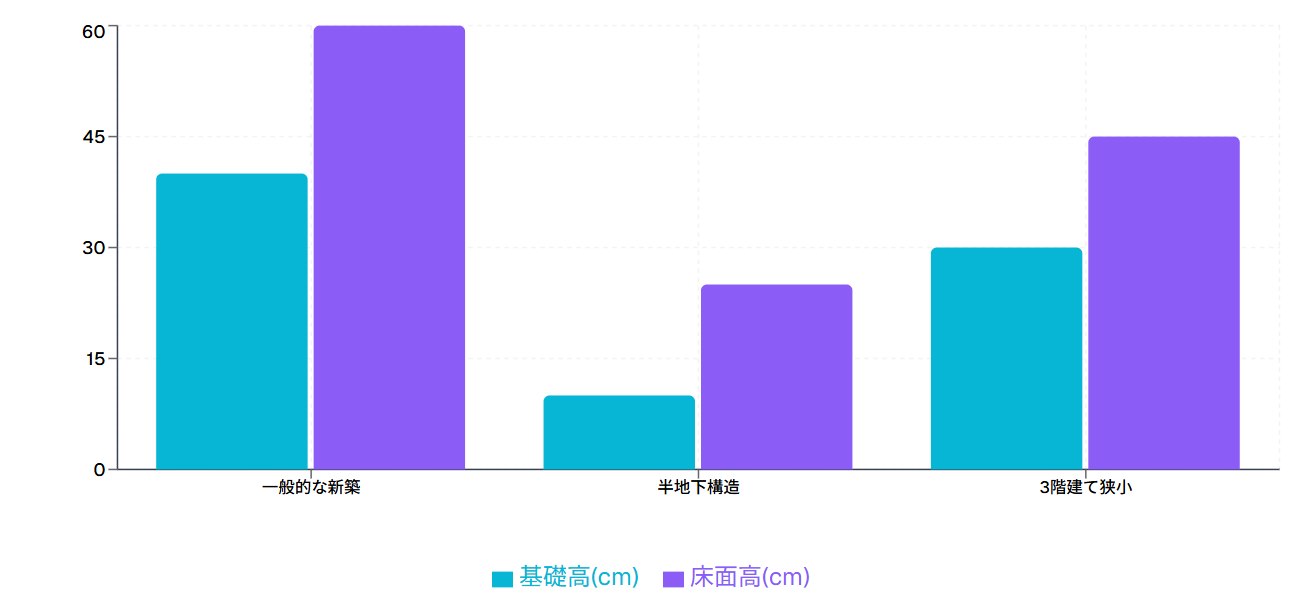

【建物タイプ別の基礎高比較】

危険な建物構造の特徴

- 道路と敷地の高さが同じか、敷地の方が低い

- 基礎の立ち上がり部分が極端に低い(30cm未満)

- 半地下構造で玄関が道路面より低い位置にある

- 狭小地での3階建てで基礎を低く抑えている

- 高さ制限回避のため床面を低く設定している

建物の構造によって浸水リスクは大きく異なります。一般的な新築一戸建ての場合、基礎高は40センチ以上確保されており、その上に土台と床があるため、地面から床面までの高さは十分に確保されています。しかし、都心部の狭小住宅や3階建ての物件では、建築基準法の高さ制限や容積率の制約により、基礎を低く抑えざるを得ない場合があります。このような物件では、わずかな道路冠水でも床上浸水のリスクが高まります。

特に注意が必要なのは半地下構造の物件です。このような構造は、限られた敷地面積で居住空間を最大化するために採用されることがありますが、浸水リスクの観点では非常に危険です。玄関や1階の床面が道路面と同じかそれより低い位置にある場合、少しの降雨でも浸水する可能性があります。外観から判断する際は、道路から見て基礎部分がほとんど見えない物件や、玄関へのアプローチが下り階段になっている物件は避けるべきです。

物件を検討する際は、必ず敷地と道路の高低差、基礎の高さ、床面の高さを確認することが重要です。理想的には、敷地が道路より10センチ以上高く、基礎高が敷地から40センチ以上あることが望ましいです。このような条件を満たしていれば、50センチ程度の浸水想定エリアでも床上浸水のリスクを大幅に軽減できます。ただし、どうしてもこのような物件を購入する必要がある場合は、火災保険の水災オプションへの加入は必須となります。水災保険に加入していれば、万一床上浸水になった場合でも修理費用が保険金として支払われる可能性が高く、金銭面での備えとなります。

火災保険と水災補償の重要性

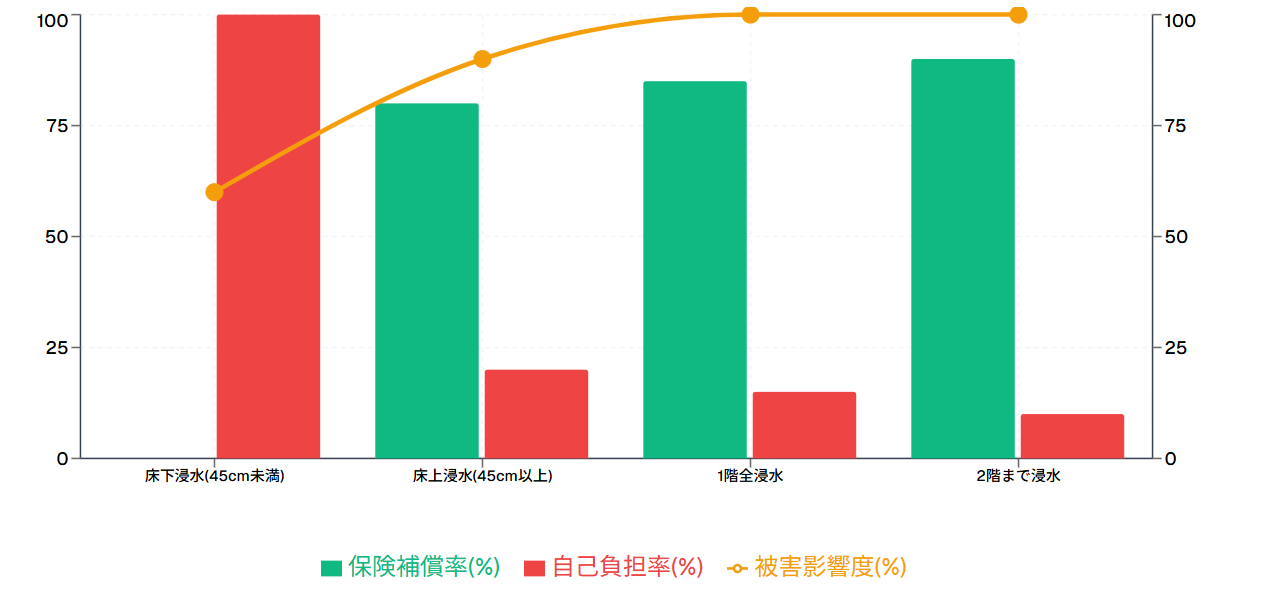

浸水レベル別保険補償状況

浸水想定エリアの物件を検討する場合、火災保険の水災補償は必須の備えとなります。しかし、水災保険の補償内容には重要な条件があることを理解しておく必要があります。火災保険で水災が補償されるためには、床上浸水または地面から45センチ以上の浸水が発生することが条件となっています。つまり、45センチ未満の床下浸水では保険請求ができません。この条件は意外に厳しく、30センチや40センチの浸水では補償対象外となってしまいます。

床下浸水であっても、エコキュートやエアコンの室外機が故障する可能性があり、床下に浸水した水や泥の除去、カビの繁殖を防ぐための消毒など、相当な費用がかかります。これらの費用は保険の補償対象外となるため、自己負担となってしまいます。また、床上浸水が発生して保険で修理できたとしても、その物件は「過去に床上浸水があった物件」として売却時に告知義務が発生し、物件価値が大幅に下落する可能性があります。購入者にとって床上浸水の履歴は大きなマイナス要因となるため、相場より安くしなければ売却が困難になります。

2020年8月からは、不動産の売買・賃貸契約時に水害リスクの説明が義務化されました。重要事項説明の際に、対象物件が浸水想定エリアに該当する場合は、その旨を必ず説明することになっています。これにより、水害リスクのある物件は賃貸の入居者が決まりにくくなったり、売却時に買い手が見つかりにくくなったりする可能性があります。賃料を下げなければ入居者が決まらない、売却価格を下げなければ買い手が見つからないといった問題が発生する可能性が高まっています。このような状況を踏まえると、水災保険への加入は最低限の備えであり、根本的なリスク回避策としては限界があることを理解しておく必要があります。

浸水想定エリアでの物件選択の判断基準

浸水想定エリア物件の購入判断チェックリスト

- 敷地が道路より10cm以上高いか

- 基礎高が敷地から40cm以上あるか

- 浸水想定深度が50cm以下か

- 半地下構造ではないか

- 避難所の場所を確認済みか

- 火災保険の水災補償に加入予定か

- 長期居住予定で利便性を重視するか

避けるべき物件の特徴

- 浸水想定深度が3m以上のエリア

- 半地下構造で玄関が道路面以下

- 基礎高が30cm未満の物件

- 過去に浸水被害の実績があるエリア

- 避難所が遠く避難が困難な立地

- 投資目的で短期売却を予定している

浸水想定エリアの物件を検討する際の最も重要な判断基準は、居住期間と利便性のバランスです。子供の学区の関係で特定のエリアから離れられない場合や、長年住み慣れた地域に愛着がある場合など、やむを得ない事情がある人も多く存在します。戸田市、蕨市、川口市などでは、浸水想定エリアでない物件を探す方が困難な状況であり、完全にリスクを回避することは現実的ではありません。このような場合は、リスクを最小限に抑える方法を検討することが重要です。

物件選択の際は、まず敷地と基礎の高さを必ず確認してください。敷地が道路面より10センチ以上高く、基礎高が敷地から40センチ以上あれば、50センチ程度の浸水想定エリアでも床上浸水の可能性は大幅に軽減されます。一方で、浸水想定が50センチから3メートルの場合は、万一の際に2階以上への垂直避難が必要になるため、大切な財産は普段から2階以上に保管しておくことが重要です。浸水想定が3メートル以上の場合は、避難所への避難が必要になるため、事前に避難所の場所と避難経路を確認しておくことが不可欠です。

今後、地球温暖化の影響で自然災害の増加が予測される中、住宅購入時には利便性だけでなく災害リスクも考慮する必要があります。国土交通省の「重ねるハザードマップ」は非常に便利なツールで、住所を入力するだけで様々な災害リスクを一度に確認できます。また、各自治体が発行するハザードマップと併せて確認することで、より詳細なリスク評価が可能になります。最終的には、個人の価値観とライフスタイルに基づいて判断することになりますが、十分な情報収集と適切な備えを行うことで、リスクを最小限に抑えながら理想の住まいを見つけることは可能です。火災保険の水災オプションへの加入は最低限の備えとして必須であり、金銭的なバックアップとして重要な役割を果たします。

まとめ

参考リンク

- 国土交通省 ハザードマップポータルサイト – 重ねるハザードマップ

- 国土地理院 – 地形・災害情報

- 国土交通省 – 水害対策・防災情報

- 日本損害保険協会 – 火災保険・水災補償について

- 気象庁 – 防災気象情報・警報

水害発生時は、まず身の安全を確保してください。避難情報は各自治体の防災無線、 防災アプリ、テレビ・ラジオで確認できます。 保険請求については、被害状況の写真撮影後、速やかに保険会社に連絡してください。

コメント