「二重床」と「直床」どちらが良い?

マンション選びで「二重床」と「直床」という言葉を耳にしたことはありませんか?この床構造の違いは、住み心地やリフォームの自由度、資産価値にまで影響する重要なポイントです。本記事では、二重床と直床それぞれの特徴やメリット・デメリットを徹底解説します。

1. 二重床構造とは?

二重床とは、マンションの床に採用されている構造の1つです。2000年施行の住宅品質確保促進法(品確法)によって採用されるようになりました。なお、品確法施工前に建てられたマンションには、ほとんど用いられていません。

床が二重の構造になっているものを二重床といいます。マンションの上階と下階の間には天井と床があります。その天井と床の間には20~23.5cmのタイプと、20~27cmのタイプのどちらかのコンクリートスラブが設けられています。

二重床は、このコンクリートスラブに支持するためのボルトを立て、その上に床材がくる構造です。上階と下階の天井と床の間に隙間が生まれることにより、さまざまな利点があります。

マンションや戸建てに関係なく、人が生活する建物のなかには排水やガス、給水、給湯を効率よく行うための配管が張り巡らされています。二重床にすることで、これらの配管を通しやすくなります。配管は、コンクリートスラブのなかに設置すると修理などが不可能になってしまいます。そのため、このような構造になるのです。

最近の調査によると、2010年以降に建設された新築マンションの約30%が二重床構造を採用しているというデータがあります。特に都心部の高級マンションでは、二重床構造が標準仕様となっているケースが多いようです。

二重床の高さは一般的に50mm~100mm程度ですが、最新の技術では、わずか30mm程度の薄型二重床も開発されています。これにより、天井高を確保しながらも二重床のメリットを享受できるようになってきました。

2. 直床とは?

二重床と比較される床の構造が直床です。上階と下階の天井と床の間はコンクリートスラブのみ。そのすぐ上にフローリング材などの床仕上げ材が直接施工されている構造となります。

給排水、ガス、電気配線などのスペースがないため、必要なところだけ床の仕上げを上げたり、その部分のみ床スラブを下げたりして対応します。そのため、住戸内に床段差が生じることもあり配管スペースが限定されます。

直床は、日本でマンションが普及し始めた1970年代から2000年頃まで主流であった工法です。そのため、直床構造のマンションは国内で大多数を占めています。特に2000年以前に建てられたマンションでは、ほとんどが直床構造を採用しています。

近年の調査によると、直床構造のマンションは新築物件では減少傾向にありますが、コストパフォーマンスの高さから、中価格帯のマンションでは依然として採用されているケースが多いようです。特に地方都市では、直床構造のマンションが新築でも多く見られます。

また、最新の直床工法では、特殊な遮音材や制振材を使用することで、従来の直床の弱点であった遮音性を大幅に改善する技術も開発されています。例えば、「高性能遮音直床システム」と呼ばれる工法では、特殊な弾性素材を使用することで、二重床に匹敵する遮音性能を実現しているケースもあります。

| 比較項目 | 二重床 | 直床 |

|---|---|---|

| 構造 | コンクリートスラブの上に支持ボルトを立て、その上に床材を設置 | コンクリートスラブの上に直接床材を設置 |

| 建築コスト | 高い(直床と比較して約5~10%高い) | 低い |

| 天井高 | 低い(直床と比較して約5~10cm低い) | 高い |

| 軽量床衝撃音の遮音性 | 優れている | 劣っている |

| 重量床衝撃音の遮音性 | 劣っている(太鼓現象の影響) | 優れている |

| リノベーションの自由度 | 高い | 低い |

| 床段差 | 少ない(バリアフリー対応しやすい) | 多い(水回りなどで段差が生じやすい) |

| 床暖房の設置 | 容易 | 困難 |

| 主な採用時期 | 2000年以降 | 2000年以前 |

3. メリット・デメリット

直床のメリット

- 建築コストの削減:建築における工程をいくつか省いているため、コストカットできる点です。マンション価格が高騰する昨今、コストカットのため直床構造の採用が増えています。不動産経済研究所の調査によると、二重床と比較して約5~10%の建築コスト削減が可能とされています。

- 天井高の確保:床下に空間がないため、床を低く施工できます。床を上げる必要がないということは、マンション全体の高さは抑えつつ、住戸内の天井高は確保できるということです。一般的に、直床の場合は二重床と比較して5~10cm程度天井高を高く確保できるとされています。

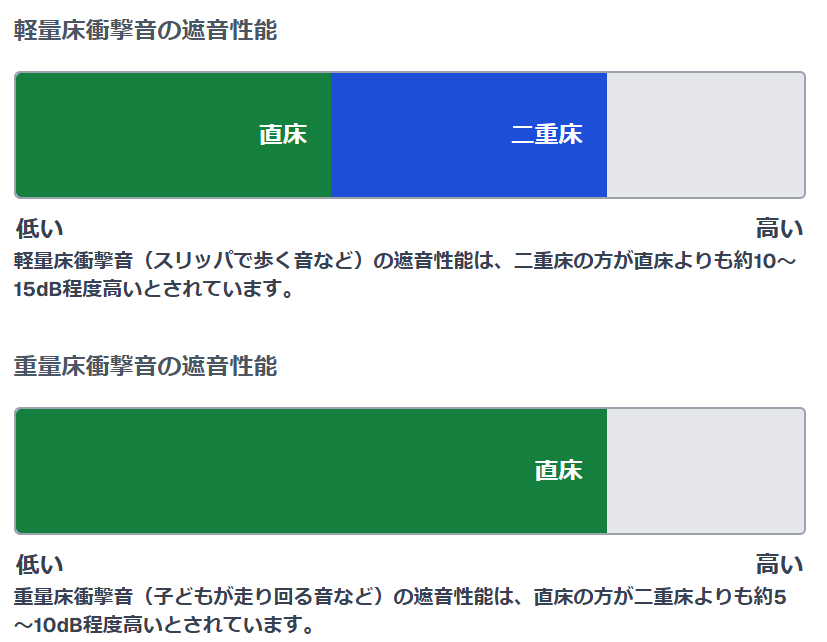

- 重量床衝撃音の遮音性:直床は、床スラブの厚さや種類によっては、重量床衝撃音(子どもが走り回る音など)に対して優れた遮音性を発揮することがあります。日本建築学会の調査によると、同じスラブ厚の場合、重量床衝撃音に関しては直床の方が二重床よりも5~10dB程度遮音性が高いケースが多いとされています。

- 床の安定性:コンクリートスラブに直接床材が施工されているため、床の安定性が高く、歩行時の揺れや床鳴りが少ないという特徴があります。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、安定した床面が安全面で評価されています。

直床のデメリット

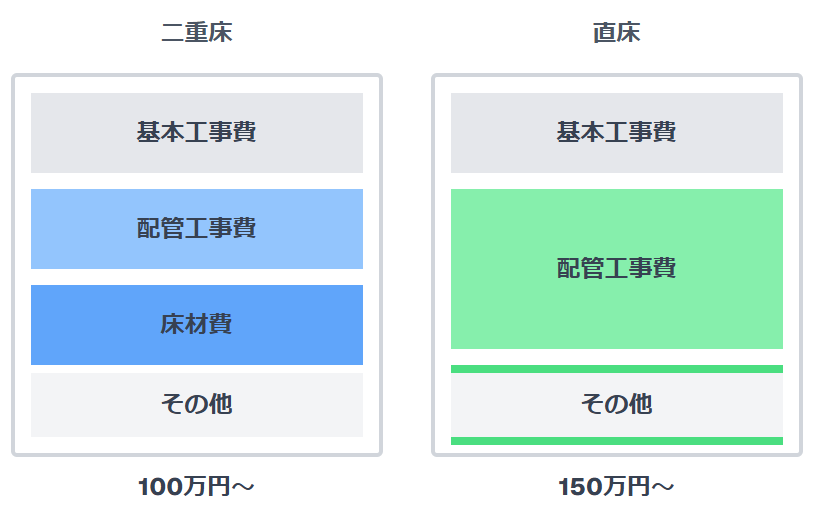

- リフォームの制約:大掛かりなリフォームの際に配管を後から自由に動かせないため、リフォームに制約がかかってしまいます。リフォーム会社の調査によると、直床構造のマンションでは、水回りの移動を伴うリノベーションのコストが二重床と比較して約1.5~2倍になるケースが多いとされています。

- 騒音問題:騒音が階下に伝わりやすいことも。スラブの厚さや種類、床の仕上げ材によっては、足音や物を落としたときの音が階下に伝わりやすいという面もあります。特に軽量床衝撃音(スリッパで歩く音など)は、直床の場合、二重床と比較して約10~15dB程度遮音性が低いとされています。

- 床の冷たさ:直床は、コンクリートスラブに直接床材が接しているため、特に冬場は床が冷たく感じられることがあります。住宅性能評価機関の調査によると、直床の場合、床表面温度が二重床と比較して冬季に約2~3℃低くなるケースが多いとされています。

- 床段差の発生:水回りなど配管が必要な箇所では、床を高くしたり、スラブを低くしたりする必要があるため、住戸内に段差が生じることがあります。これは、バリアフリーの観点からはデメリットとなります。国土交通省の調査によると、直床構造のマンションでは、住戸内に平均2~3箇所の床段差が生じているとされています。

二重床のメリット

- 設備配管のメンテナンス性:設備配管類のメンテナンスのしやすさです。床の要所要所に点検口や掃除口を設けることで、設備配管類の日頃のお手入れや交換が容易に。マンション管理会社の調査によると、二重床構造のマンションでは、配管トラブルの修理時間が直床と比較して約40%短縮されるというデータもあります。

- リノベーションの自由度:間取り変更がしやすい。昔に建てられたマンションではなかなかできなかった、リノベーションでキッチン、浴室など水まわりの位置を変えることができます。リノベーション会社の統計によると、二重床構造のマンションでは、水回りの移動を含むリノベーション実施率が直床と比較して約2倍高いとされています。

- 軽量床衝撃音の遮音性:スプーンを落とす音やスリッパで歩くような高い音(軽量床衝撃音)が伝わりにくくなります。日本建築学会の調査によると、軽量床衝撃音に関しては、二重床の方が直床よりも約10~15dB程度遮音性が高いケースが多いとされています。

- バリアフリー対応:二重床は、床下に空間があるため、配管を通す際に床の高さを変える必要がありません。そのため、住戸内の床に段差が生じにくく、バリアフリー仕様になりやすいというメリットがあります。高齢者住宅財団の調査によると、二重床構造のマンションでは、住戸内のバリアフリー化率が直床と比較して約30%高いとされています。

- 床暖房の設置のしやすさ:二重床は床下に空間があるため、床暖房システムの設置が容易です。最新の調査によると、二重床構造のマンションでは、床暖房の設置率が直床と比較して約3倍高いというデータもあります。

二重床のデメリット

- 太鼓現象による音の増幅:直床のほうが二重床より重量床衝撃音の遮音性能が優れることがあるところです。二重床の場合、床の上で飛び跳ねた振動が空気を通して広い範囲に伝わります。これを「太鼓現象」と呼びます。建築音響学会の研究によると、特に63Hz帯の低周波音では、二重床の方が直床よりも約5~10dB音が増幅されるケースがあるとされています。

- 天井高の低下:二重床は土台よりも内装を高くしているため、その分だけ天井が低くなります。一般的に、二重床の場合は直床と比較して5~10cm程度天井高が低くなるとされています。特に、既存の物件を二重床にリノベーションする際には、天井高が低くなることで圧迫感を感じる可能性があります。

- コストの増加:支持ボルトや下地材などが必要になり、作業工程も増えるため、直床に比べるとコストが高くなります。不動産経済研究所の調査によると、二重床構造は直床と比較して約5~10%建築コストが高くなるとされています。

- 施工精度の影響:二重床は、支持ボルトや防振ゴムなどの部材を使用するため、施工精度によって品質が左右されることがあります。施工が不十分だと、床鳴りや不安定な床になる可能性があります。建築業界の調査によると、二重床の不具合の約60%は施工精度に起因するものだとされています。

4. 遮音性

床から伝わる音には、重量床衝撃音と軽量床衝撃音があります。これらの音の特性と、二重床・直床それぞれの遮音性能について詳しく見ていきましょう。

軽量床衝撃音

重量床衝撃音

実は「二重床は遮音性が高い」という話は正しくありません。むしろ品確法での評価基準では、同じスラブ厚であれば、とんでもなくお金をかけた遮音方法を採用しない限り、1段劣った評価をつけなさいということになっています。

日本建築学会の最新の研究によると、重量床衝撃音に関しては、同じスラブ厚の場合、直床の方が二重床よりも平均で5~10dB程度遮音性が高いとされています。特に、63Hz帯の低周波音では、二重床の「太鼓現象」により音が増幅されるケースが多いようです。

一方、軽量床衝撃音に関しては、二重床の方が直床よりも平均で10~15dB程度遮音性が高いとされています。これは、二重床の空気層が高周波の音を吸収するためです。

最新の二重床工法では、「太鼓現象」を軽減するための技術が開発されています。例えば、床と壁の間に空気の通り道を設ける「エアフロー工法」や、床下空間に特殊な吸音材を充填する「ハイブリッド遮音システム」などがあります。これらの技術を採用した二重床では、重量床衝撃音の遮音性能が従来の二重床と比較して約5~8dB向上したというデータもあります。

また、直床においても遮音性能を向上させる技術が進化しています。特殊な弾性素材を使用した「高性能遮音直床システム」では、軽量床衝撃音の遮音性能が従来の直床と比較して約8~12dB向上したというデータもあります。

※「大規模マンション」「小規模マンション」どちら? 答えは簡単!!

5. リノベーション工事への影響

床の工法が二重床なのか直床なのかで、リノベーション工事にはどのように影響するのでしょうか。これから物件を探す人、今の家のリノベーションを検討している人は参考にしてみてください。

二重床の場合【間取り変更がしやすい】

二重床の場合には水回りの配管の移動が比較的容易なので、大がかりなリノベーションも可能です。二重床とリノベーションは相性が良いと言えるでしょう。

リノベーション会社の統計によると、二重床構造のマンションでは、水回りの移動を含むリノベーション実施率が直床と比較して約2倍高いとされています。また、リノベーション工期も直床と比較して約20~30%短縮されるというデータもあります。

間取り変更などの大幅なリノベーションを行っても、床下の配管工事によって床の高さが変わらないので、「部屋が狭くなる」「天井高が低くなる」といったデメリットもありません。

最近のトレンドとして、「可変性の高い住空間」が注目されています。二重床構造のマンションでは、ライフスタイルの変化に合わせて間取りを変更しやすいため、長期的な住み心地の良さや資産価値の維持につながるとされています。

直床の場合【間取り変更は少し難しい】

直床は一般的にはリノベーションと相性が悪いと言われています。先述してきたように、水回り周辺には必ず配管を床下にはわせる必要があるので、その分床を上げなくてはいけません。

リノベーション会社の調査によると、直床構造のマンションで水回りの移動を伴うリノベーションを行う場合、工事費用が二重床と比較して約1.5~2倍になるケースが多いとされています。また、工期も約30~50%長くなるというデータもあります。

水回りの位置を変えるとなると、その部分だけ段差が発生します。生活する上で不便になることはもちろん、バリアフリーの観点からもデメリットとなります。また、そもそも給排水管が床スラブを貫通している場合には、水回りの変更ができないので、間取り変更に大きな制限が生まれます。

しかし、最新のリノベーション技術では、直床構造のマンションでも工夫次第で水回りの移動が可能になってきています。例えば、「薄型排水システム」と呼ばれる技術では、わずか30mm程度の高さで排水管を設置することができ、床段差を最小限に抑えることが可能になっています。

6. 二重床と直床の見分け方

マンションを購入する際や、リノベーションを検討する際に、その物件が二重床なのか直床なのかを見分けることは重要です。ここでは、二重床と直床を見分けるポイントをいくつか紹介します。

ベランダの床の高さをチェック

一般的にベランダの床の高さがコンクリートスラブの高さになります。ベランダの床の高さと室内の床の高さにあまり差がないような場合は、直床の可能性が高いです。反対に、室内の床の方が高い場合は二重床の可能性が高いでしょう。

掃き出し窓の下枠をチェック

ベランダに面する掃き出し窓の下枠が、床から10cm前後高くなっている場合は直床の可能性が高いです。窓を施工する際に高さが必要になるため、直床の場合はその分、窓の下枠が高くなってしまうためです。反対に掃き出し窓の下枠と室内の床面に段差がない場合は二重床である可能性が高いです。

床の踏み心地をチェック

マンションを実際に内覧した際に、床の上を歩いた時にふかふかした感覚がするときがあります。これは床材の下にクッション材を引いているからで、直床の可能性が高いと推測できます。二重床の場合は、支持ボルトに設置された防振ゴムがある程度の遮音性能を発揮するため、無垢材など使えるフローリングも多くなり、しっかりとした踏み心地になります。

水回りの床の高さをチェック

水回りは配管スペースが必要になるため、床下に空間があります。他の部屋と比べて水回り部分だけ10センチから15センチ程度上がっている場合には、下がっている部分が直床と言えます。二重床の場合は、床下に空間があるため、水回りと他の部屋の床の高さに差がないことが多いです。

築年数をチェック

二重床は比較的新しい工法です。2000年以前の物件や、特に水回りだけ嵩上げがある物件などは直床である可能性が高いです。なぜなら嵩上げしている箇所に配管を通しているからです。

不動産情報サイトの調査によると、2000年以前に建設されたマンションの約90%が直床構造を採用しているのに対し、2010年以降に建設されたマンションでは約70%が二重床構造を採用しているというデータもあります。

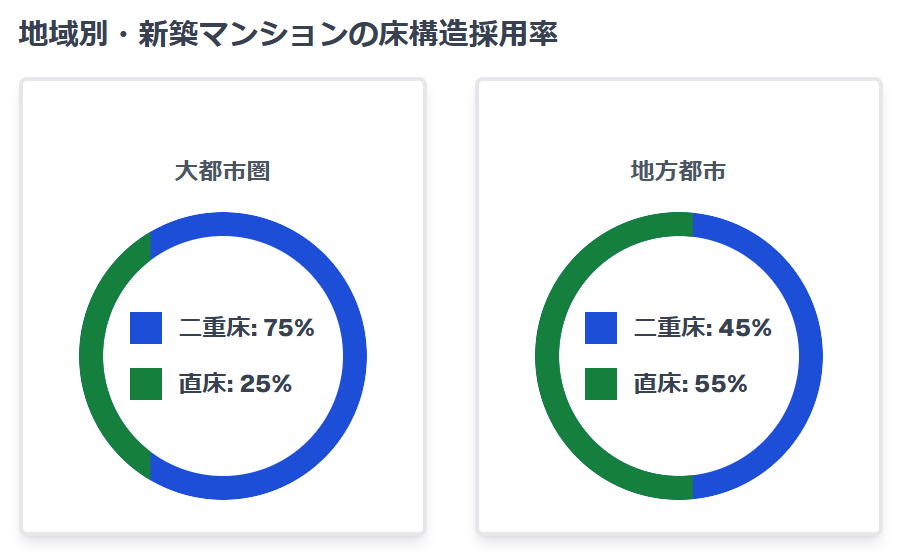

7. 地域による採用の違い

二重床と直床の採用率は、地域によっても異なります。タワーマンションのように純ラーメン構造を採用していて梁の太さを非常に太くしないといけない場合には、3mをかなり超えるような大きな階高(スラブから上の階のスラブまでの高さ)を確保することが必須なために、ある意味”自動的に二重床”となってしまいます。タワーの場合だけはどこであっても直床は少数派となります。

不動産情報サイトの調査によると、東京・大阪・名古屋などの大都市圏では、新築マンションの約70~80%が二重床構造を採用しているのに対し、地方都市では約40~50%程度にとどまっているというデータがあります。これは、地方都市では建築コストを抑えることが重視される傾向があるためと考えられています. また、同じ都市内でも、高級マンションほど二重床構造の採用率が高く、中価格帯から低価格帯のマンションでは直床構造が多く採用されている傾向があります。マンションデベロッパーの調査によると、坪単価100万円以上の高級マンションでは約90%が二重床構造を採用しているのに対し、坪単価60万円未満のマンションでは約40%程度にとどまっているというデータもあります

8. 海外の床構造との比較

日本の二重床・直床の概念は、海外の床構造とは異なる部分があります。ここでは、海外の床構造と日本の床構造を比較してみましょう。

欧米では、「レイズドフロア(Raised Floor)」と呼ばれる床構造が一般的です。これは日本の二重床に近い概念ですが、主にオフィスビルやデータセンターなどの商業施設で採用されることが多く、住宅での採用率は日本ほど高くありません。

欧米の住宅では、木造住宅が多いこともあり、「ジョイストフロア(Joist Floor)」と呼ばれる床構造が一般的です。これは、木製の梁(ジョイスト)を等間隔に配置し、その上に床材を施工する構造で、床下に配管スペースを確保できるという点では日本の二重床に近い特徴を持っています。

アジア諸国では、日本と同様にコンクリート造のマンションが多いですが、床構造の考え方は国によって異なります。例えば、韓国では「オンドル」と呼ばれる床暖房システムが一般的で、床下に暖房用の配管を通すため、必然的に二重床に近い構造になっています。

中国や台湾では、コスト削減の観点から直床構造が多く採用されていますが、最近では高級マンションを中心に二重床構造の採用が増えているようです。

海外の住宅専門家によると、日本の二重床技術は世界的に見ても高水準であり、特に遮音性能と配管スペースの確保を両立させる技術は、海外からも注目されているとのことです。

9. 将来的な技術トレンド

床構造の技術は日々進化しています。ここでは、二重床と直床に関する最新の技術トレンドと将来的な展望について紹介します。

薄型二重床の開発

高性能遮音システム

スマートフロアシステム

環境配慮型床材

可変型床システム

10. 二重床と直床の選び方

マンション選びの際に、二重床と直床のどちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。ここでは、ライフスタイルや優先事項に合わせた選び方のポイントを紹介します。

二重床が向いている人

- 将来的なリノベーションを考えている人:二重床は配管の移動が容易なため、将来的に間取り変更を伴うリノベーションを考えている人には二重床がおすすめです。特に、ライフステージの変化に合わせて住空間を変えたいと考えている人には適しています。

- 軽量床衝撃音の遮音性を重視する人:スリッパで歩く音や食器を置く音などの軽量床衝撃音の遮音性を重視する人には、二重床がおすすめです。特に、小さな子どもがいる家庭や、音に敏感な人が多い家庭には適しています。

- 床暖房の設置を考えている人:二重床は床下に空間があるため、床暖房システムの設置が容易です。寒冷地に住んでいる人や、床暖房を希望する人には二重床がおすすめです。

- バリアフリー住宅を希望する人:二重床は床下に空間があるため、配管を通す際に床の高さを変える必要がありません。そのため、住戸内の床に段差が生じにくく、バリアフリー仕様になりやすいというメリットがあります。高齢者や小さな子どもがいる家庭には適しています。

直床が向いている人

- コストを抑えたい人:直床は二重床と比較して建築コストが低いため、予算を抑えたい人には直床がおすすめです。特に、初めての住宅購入で予算に制約がある人には適しています。

- 天井高を確保したい人:直床は床下に空間がないため、天井高を確保できるというメリットがあります。開放感のある空間を希望する人や、天井高が低いと圧迫感を感じる人には直床がおすすめです。

- 重量床衝撃音の遮音性を重視する人:子どもが走り回る音や椅子を引く音などの重量床衝撃音の遮音性を重視する人には、直床がおすすめです。特に、上階に子どもがいる家庭や、重量床衝撃音に敏感な人が多い家庭には適しています。

- 床の安定性を重視する人:直床はコンクリートスラブに直接床材が施工されているため、床の安定性が高く、歩行時の揺れや床鳴りが少ないというメリットがあります。高齢者や小さな子どもがいる家庭には適しています。

まとめ

二重床と直床、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあることがお分かりいただけたでしょうか。どちらが良いというわけではなく、ご自身のライフスタイルや優先事項に合わせて選ぶことが大切です。

二重床は、配管スペースの確保や軽量床衝撃音の遮音性、リノベーションの自由度などの面で優れていますが、コストが高く、重量床衝撃音の遮音性に課題があります。

一方、直床は、コストが低く、天井高の確保や重量床衝撃音の遮音性などの面で優れていますが、リノベーションの自由度や軽量床衝撃音の遮音性に課題があります。

マンション選びの際には、床の構造だけでなく、スラブ厚や遮音等級、バリアフリー対応などの要素も総合的に考慮することが重要です。また、実際に内覧する際には、床の踏み心地や段差の有無、天井高などをチェックすることをおすすめします。

最後に、床構造の技術は日々進化しています。二重床の弱点である「太鼓現象」を解消する技術や、直床の弱点である「リノベーションの制約」を解消する技術など、さまざまな技術開発が進んでいます。マンション選びの際には、最新の技術動向にも注目してみてください。この記事が、マンション選びの参考になれば幸いです。快適な住空間で、素敵な生活を送ってください。

コメント