「ベランダでタバコ喫煙するヤツ問題点」!!

分譲マンションにお住まいの皆様、隣人のベランダ喫煙でお困りではありませんか?

煙や臭いが室内に侵入し、健康被害や日常生活への悪影響を感じている方が急増しています。 本記事では、法的観点から見た問題点と具体的な対処法について詳しく解説いたします。

分譲マンションのベランダ喫煙問題の現状

Q: ベランダ喫煙トラブルは増加しているの?

A: はい、健康意識の高まりと共に分譲マンションでの受動喫煙トラブルが急増しています。

近年、分譲マンションにおけるベランダ喫煙問題は深刻化の一途を辿っています。特に都市部の高層マンションでは、ベランダ同士が近接しているため、隣戸や上下階からの副流煙が直接室内に侵入するケースが頻発しています。この問題は単なる不快感にとどまらず、喘息やアレルギー症状の悪化、さらには帯状疱疹などの健康被害を引き起こす深刻な事態となっています。分譲マンションの場合、賃貸と異なり長期間の居住が前提となるため、問題が長期化しやすく、住民間の関係悪化も避けられない状況です。

国土交通省の調査によると、マンション管理組合が抱える問題の上位に「近隣住民とのトラブル」が挙げられており、その中でもベランダ喫煙に関する苦情が占める割合は年々増加傾向にあります。特に問題となるのは、副流煙に含まれる有害物質が主流煙よりも多いという事実です。タールは3.4倍、ニコチンは2.8倍、一酸化炭素は4.7倍もの濃度で含まれており、喫煙者本人よりも周囲の住民の方が深刻な健康リスクにさらされているのが現状です。また、洗濯物への臭い付着や、換気口からの煙の侵入により、日常生活に支障をきたすケースも多数報告されています。

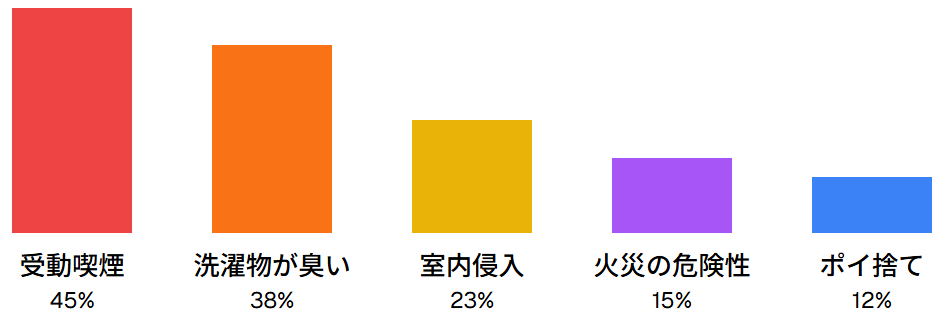

分譲マンションでのベランダ喫煙トラブル内容(2023年調査)

※複数回答可、全国マンション管理組合連合会調査より

※複数回答可、全国マンション管理組合連合会調査より

副流煙による健康被害の実態

| 有害物質 | 主流煙 | 副流煙 | 倍率 |

|---|---|---|---|

| タール | 10.2 mg | 34.5 mg | 3.4 倍 |

| ニコチン | 0.8 mg | 2.2 mg | 2.8 倍 |

| 一酸化炭素 | 11.9 mg | 56.1 mg | 4.7 倍 |

| アンモニア | 0.16 mg | 7.4 mg | 46.3 倍 |

※厚生労働省「たばこ白書」より

法的観点から見るベランダ喫煙の問題点

Q: ベランダ喫煙は法的に問題になるの?

A: 受忍限度を超える場合は不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

法的な観点から見ると、ベランダ喫煙問題は複数の法律が関係する複雑な問題です。まず、2018年に改正された健康増進法第27条では、屋外や私有地での喫煙においても「周囲に望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務」が明文化されています。この規定により、たとえ自宅のベランダであっても、隣人に受動喫煙被害を与える行為は法的な配慮義務違反となる可能性があります。また、民法第709条の不法行為責任の観点からも、故意または過失により他人の権利を侵害した場合には損害賠償責任が発生します。

実際の判例を見ると、裁判所の判断は事案によって分かれています。名古屋地方裁判所の平成24年12月13日判決では、マンションの専用使用部分における喫煙であっても、他の居住者に著しい不利益を与えている場合には不法行為になり得るとして、約5万円の慰謝料支払いを命じました。この判決では「使用規則で禁煙とされていなくても同様」と明確に判示されており、管理規約に明文規定がなくても法的責任を問える可能性を示しています。一方で、東京地方裁判所の平成26年4月22日判決では「1日数本程度の喫煙は社会生活上の受忍限度内」として請求を棄却した例もあり、喫煙の頻度や程度が重要な判断要素となっています。

ベランダ喫煙に関する主要判例比較

| 裁判所 | 年月日 | 事案概要 | 判決結果 | 賠償額 |

|---|---|---|---|---|

| 名古屋地裁 | H24.12.13 | 継続的なベランダ喫煙により上階住民が健康被害を訴えた事案 | 原告勝訴 | 5万円 |

| 東京地裁 | H26.4.22 | 1日数本程度のベランダ喫煙による受動喫煙被害 | 原告敗訴 | 0円 |

| 横浜地裁 | H31.11.28 | 自宅内での喫煙による煙の外部流出 | 原告敗訴 | 0円 |

| 東京高裁 | R2.10.29 | 社会的相当性を逸脱しない範囲での喫煙 | 原告敗訴 | 0円 |

法的責任が認められる判断基準

• 継続的・頻繁な喫煙(1日10本以上など)

• 明確な健康被害の発生(喘息悪化、アレルギー症状など)

• 再三の注意にも関わらず改善されない

• 防止措置を一切講じない

• 被害者が特に敏感な体質(妊婦、乳幼児、疾患者)

• 喫煙頻度が少ない(1日数本程度)

• 開放的な空間での喫煙

• 一定の配慮措置を講じている

• 明確な健康被害の立証が困難

• 社会通念上許容される範囲内

管理規約と区分所有法による規制の実態

Q: 管理規約でベランダ喫煙を禁止できるの?

A: はい、使用細則の改定により共用部分での喫煙を制限することは法的に可能です。

分譲マンションにおけるベランダの法的位置づけは、区分所有法上「共用部分」とされていますが、隣接する専有部分の所有者に「専用使用権」が認められています。この専用使用権により、ベランダは特定の住戸が独占的に使用できる区画となっていますが、同時に区分所有法第6条第1項では「他の区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定されています。この規定により、専用使用部分における行為であっても、他の住民に著しい不利益を与える場合には制限される可能性があります。

管理規約による規制については、国土交通省のマンション標準管理規約第13条で「共用部分は通常の用法に従って使用する」と規定されており、この「通常の用法」は使用細則で具体的に定めることができます。2016年のマンション管理業協会のQ&Aでは「ベランダ喫煙禁止の使用細則への変更は可能」とされ、「タバコの煙が周囲へ悪影響を与える事実は公知」であり、規制は不合理とは言い難いと解説されています。ただし、規約改定には総会での特別決議(区分所有者の4分の3以上の賛成)が必要であり、喫煙者側の強い反対も予想されるため、慎重な合意形成が求められます。

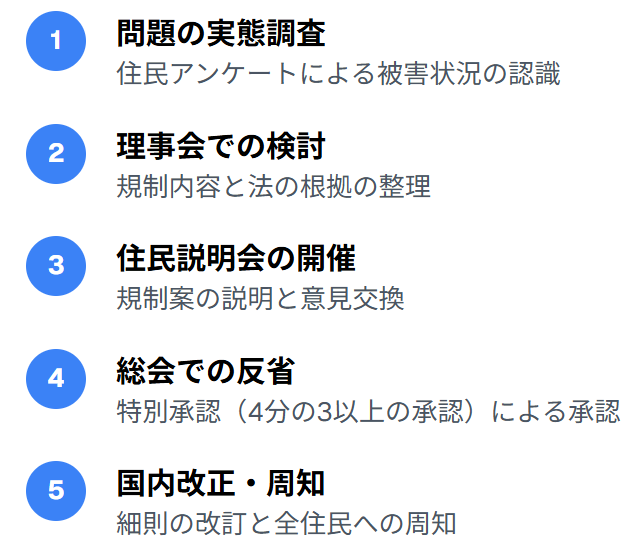

ベランダ喫煙規制導入の手順

実際の対処法と管理組合への相談方法

Q: 隣人の喫煙に困った時の対処法は何?

A: まず管理組合に相談し、直接対決を避けて段階的に解決を図ることが重要です。

ベランダ喫煙問題に直面した際の対処法は、段階的かつ慎重に進めることが重要です。まず最初に行うべきは、被害状況の詳細な記録です。喫煙の時間帯、頻度、煙の侵入経路、健康への影響などを日記形式で記録し、可能であれば写真や動画での証拠収集も行います。この記録は後の交渉や法的手続きにおいて重要な証拠となります。次に、直接喫煙者に苦情を申し立てるのではなく、管理組合や管理会社を通じた間接的なアプローチを選択することが賢明です。直接的な対決は感情的な対立を生み、問題の長期化や関係悪化を招く可能性が高いためです。

管理組合への相談では、具体的な被害状況を整理して報告し、他の住民からも同様の苦情がないか確認を求めます。管理組合は住民からの苦情を受けて、まず全体への注意喚起として掲示板への掲示や各戸への文書配布を行うのが一般的です。この段階で改善されない場合は、理事会での正式な議題として取り上げ、より具体的な対応策を検討します。場合によっては、管理会社の担当者が直接喫煙者と面談し、改善を求めることもあります。それでも解決しない場合は、弁護士への相談や調停の申し立て、最終的には民事訴訟という法的手段も検討する必要があります。

ベランダ喫煙問題の対処フローチャート

第1段階:証拠収集・記録

【記録すべき項目】

• 煙の侵入経路

• 健康への影響

• 洗濯物への被害

【証拠収集】

• 医師の診断書

• 家族の証言

• 近隣住民の証言

第2段階:管理組合への相談

【相談方法】

• 管理会社への連絡

• 理事会への出席要請

• 他住民との連携

【期待される対応】

• 全戸への文書配布

• 個別面談の実施

• 規約改定の検討

第3段階:専門家への相談

【相談先】

• 自治体の相談窓口

• 消費生活センター

• マンション管理士

【検討事項】

• 損害賠償の可能性

• 調停の申し立て

• 訴訟の見通し

ベランダ喫煙問題の相談先一覧

| 相談先 | 対応内容 | 費用 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 管理組合・管理会社 | 注意喚起、個別面談、規約改定検討 | 無料 | 高 |

| 自治体相談窓口 | 情報提供、調整支援、啓発活動 | 無料 | 中 |

| 弁護士 | 法的助言、交渉代理、訴訟対応 | 30分5,000円~ | 高 |

| 調停委員会 | 中立的立場での話し合い仲介 | 数千円 | 中 |

| マンション管理士 | 管理規約の助言、管理組合運営支援 | 時間制 | 中 |

今後の展望と予防策

Q: 今後ベランダ喫煙問題は改善される?

A: 健康意識の高まりと法整備により、禁煙マンションの普及が進むと予想されます。

今後の展望として、分譲マンションにおけるベランダ喫煙問題は段階的に改善されていくと予想されます。まず、健康増進法の改正により受動喫煙防止の社会的機運が高まっており、新築マンションでは設計段階から喫煙対策を考慮した物件が増加しています。具体的には、ベランダの配置を工夫して煙の流入を防ぐ設計や、専用の喫煙室を設置するマンションも登場しています。また、東京都住宅供給公社が世田谷区に建設した敷地内全面禁煙の分譲マンションのように、禁煙を売りにした物件も徐々に増えており、今後この傾向は加速すると考えられます。

既存マンションにおいても、管理規約の改定により喫煙規制を導入する事例が増加しています。国土交通省もマンション標準管理規約のコメントに「居室内・敷地内・ベランダでの喫煙禁止」の例文を設けるよう検討しており、法的な後押しも期待されます。一方で、喫煙者と非喫煙者の共存を図るための技術的解決策も進歩しており、高性能な空気清浄機や脱臭装置の普及、加熱式タバコの利用拡大により、被害を最小限に抑える方法も模索されています。購入前の予防策としては、管理規約の詳細確認、過去のトラブル履歴の調査、近隣住民の生活パターンの把握などが重要になります。

分譲マンション喫煙対策の将来予測

短期的変化(1~3年)

• 禁煙マンションの増加

• 喫煙室の標準設置

• 換気システムの改良

• 管理規約の改定増加

• 住民意識の向上

• トラブル相談の増加

中長期的変化(3~10年)

• 標準管理規約の改定

• 自治体条例の強化

• 建築基準の見直し

• 高性能脱臭装置

• 無煙タバコの普及

• AIによる監視システム

分譲マンション購入前の喫煙問題チェックリスト

【書類・規約の確認】

- 管理規約の喫煙関連条項

- 使用細則の詳細規定

- 重要事項説明書の記載

- 総会議事録の確認

- 過去のトラブル履歴

- 理事会での議論状況

【現地確認】

- ベランダの配置・距離

- 換気口の位置関係

- 風向きの確認

- 共用部の臭い確認

- 喫煙所の有無

- 近隣住民の様子

まとめ

分譲マンションにおけるベランダ喫煙問題は、単なる近隣トラブルを超えて、住民の健康と生活の質に直結する深刻な問題です。法的には受忍限度を超える場合に不法行為として損害賠償請求の対象となる可能性があり、管理規約による規制も可能であることが明らかになりました。

問題に直面した際は、感情的な対立を避け、管理組合を通じた段階的な解決を図ることが重要です。証拠の収集、専門家への相談、法的手続きの検討など、計画的なアプローチが成功の鍵となります。

今後は禁煙マンションの普及や技術革新により、この問題は徐々に改善されていくと予想されます。分譲マンション購入を検討される方は、事前の詳細確認により、快適な住環境を確保していただきたいと思います。

参考リンク・相談先

法律・制度関連

相談窓口

© 2025 不動産ブロガー﨑ちゃん. All rights reserved.

本記事の内容は2025年8月時点の情報に基づいています。法的判断については必ず専門家にご相談ください。

コメント