総戸数はどれくらいがベスト? - マンションの規模による違い

マンション選びで見落としがちな「総戸数」の重要性。 小規模・中規模・大規模それぞれに特徴があり、ライフスタイルに合わせた選択が重要です。 実際の住み心地や管理運営に大きく影響する要素を詳しく解説します。

マンション規模の分類と基本的な特徴

Q: マンション規模の分類基準は?

A: 小規模50戸以下、中規模50~100戸、大規模100戸以上が一般的な分類です。

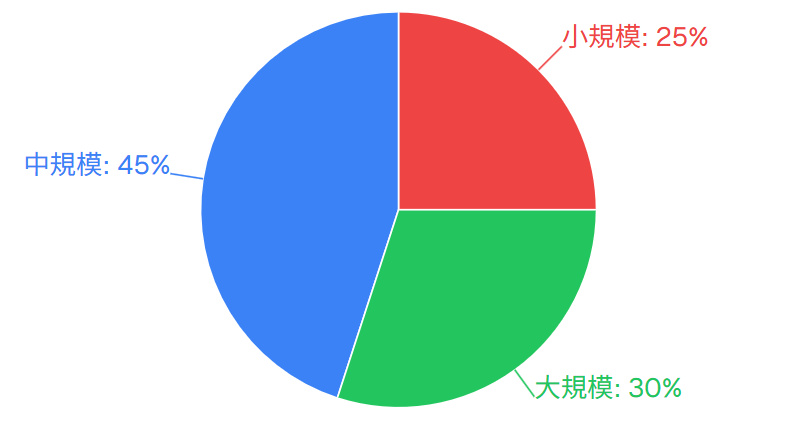

マンション規模別分布

| 規模分類 | 戸数範囲 | 建築年代 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 小規模 | 20~50戸 | 平成初期中心 | アットホーム、意思決定迅速 |

| 中規模 | 50~100戸 | 2000年以降主流 | バランス型、実用性重視 |

| 大規模 | 100戸以上 | 近年増加傾向 | 設備充実、スケールメリット |

マンションの規模分類は明確な法的定義はありませんが、一般的に総戸数50戸以下を小規模、50戸から100戸を中規模、100戸以上を大規模マンションと分類されています。 この分類は単なる数字の違いではなく、住環境、管理運営、コミュニティ形成など、住民の生活に大きな影響を与える重要な要素となっています。 特に近年の新築マンションでは、土地の有効活用と建築コストの観点から中規模以上の物件が主流となっており、小規模マンションは減少傾向にあります。

建築年代による傾向も顕著に現れており、平成初期までは20戸から30戸程度の小規模マンションが多く建設されていました。 しかし、2000年以降は建築コストの効率化と土地の高度利用の観点から、50戸以上の中規模マンションが標準となっています。 タワーマンションの普及により、200戸を超える大規模マンションも珍しくなくなり、中には500戸を超える超大規模マンションも存在します。

規模による最も大きな違いは、住民同士の関係性とコミュニティの形成方法です。 小規模マンションでは住民全員の顔と名前を覚えることが可能で、家族構成まで把握できる密接な関係が築かれます。 一方、大規模マンションでは同じ建物に住んでいても顔を合わせたことがない住民が多数存在し、 匿名性の高い都市型の住環境となります。この違いは、管理組合の運営方法や問題解決のアプローチにも大きく影響します。

また、規模による経済効果も重要な要素です。大規模マンションでは住民数が多いため、 一人当たりの管理費負担を抑えながら充実した設備やサービスを提供できるスケールメリットがあります。 逆に小規模マンションでは、基本的な管理業務でも一戸当たりの負担が大きくなりがちですが、 無駄な設備を省いた効率的な運営が可能になります。 これらの特徴を理解した上で、自分のライフスタイルや価値観に合った規模のマンションを選択することが重要です。

大規模マンションのメリットとデメリット

Q: 大規模マンションの最大の魅力は?

A: 充実した共用設備とコンシェルジュサービスによる上質な住環境です。

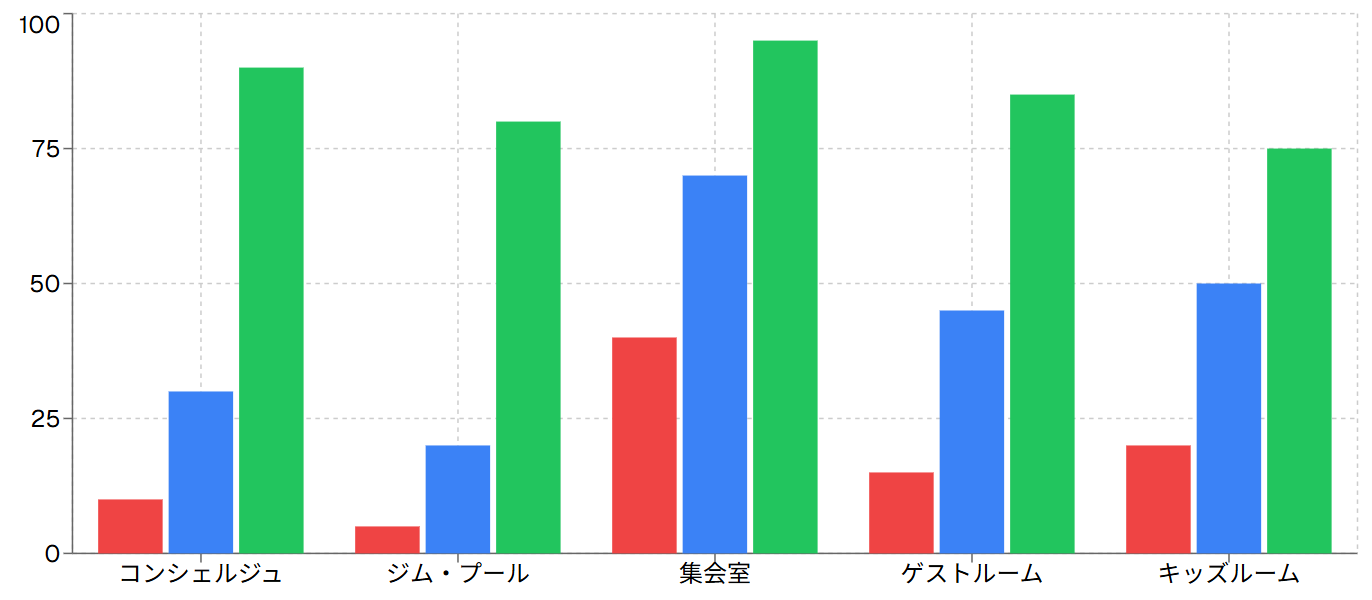

規模別設備充実度比較

大規模マンションの最大の魅力は、充実した共用設備とサービスにあります。 100戸以上の住民が管理費を負担することで、個人では到底実現できない高品質な設備を共有できます。 フィットネスジム、プール、ゲストルーム、キッズルーム、ライブラリーなど、 ホテルのような充実した施設を日常的に利用できることは、大規模マンションならではの大きなメリットです。 特にタワーマンションでは、展望ラウンジやスカイガーデンなど、眺望を活かした特別な空間も提供されます。

コンシェルジュサービスも大規模マンションの特徴的なサービスです。 タクシーの手配、クリーニングの受付、宅配便の一時預かり、各種予約代行など、 日常生活をサポートする様々なサービスを受けることができます。 共働き世帯や高齢者にとって、これらのサービスは生活の質を大幅に向上させる要素となります。 また、24時間有人管理により、セキュリティ面でも高い安心感を得ることができます。

経済的なスケールメリットも見逃せません。 管理費や修繕積立金を多数の住民で分担することで、一戸当たりの負担を抑えながら、 質の高い管理サービスを受けることができます。 大規模修繕工事においても、工事規模が大きくなることで単価を抑えることができ、 結果として住民の負担軽減につながります。 また、多様な間取りの住戸が用意されているため、ライフステージの変化に応じて同じマンション内での住み替えも可能です。

しかし、大規模マンションにはデメリットも存在します。 最も顕著なのは、エントランスから自宅までの移動距離と時間です。 エレベーターの待ち時間、複数のセキュリティゲートの通過、長い廊下の移動など、 日常的な出入りに時間がかかることは、忙しい現代人にとってストレスとなる場合があります。 特に小さな子供がいる家庭では、ベビーカーでの移動や荷物の運搬に苦労することもあります。

管理組合の運営面では、意思決定の困難さが大きな課題となります。 住民数が多いため、総会での合意形成に時間がかかり、重要な決定が先送りされることがあります。 また、住民の価値観や経済状況が多様であるため、修繕工事の内容や管理費の値上げなどについて、 対立する意見が生まれやすくなります。さらに、同世代の住民が多い場合、 ママ友グループなどの派閥が形成され、住民間の人間関係が複雑化するリスクもあります。 これらの問題は、快適な住環境を求めて大規模マンションを選んだにも関わらず、 結果として住みにくさを感じる原因となることがあります。

小規模マンションの特徴と注意点

Q: 小規模マンションの住み心地は?

A: アットホームな雰囲気で住民同士の結束が強く、意思決定も迅速です。

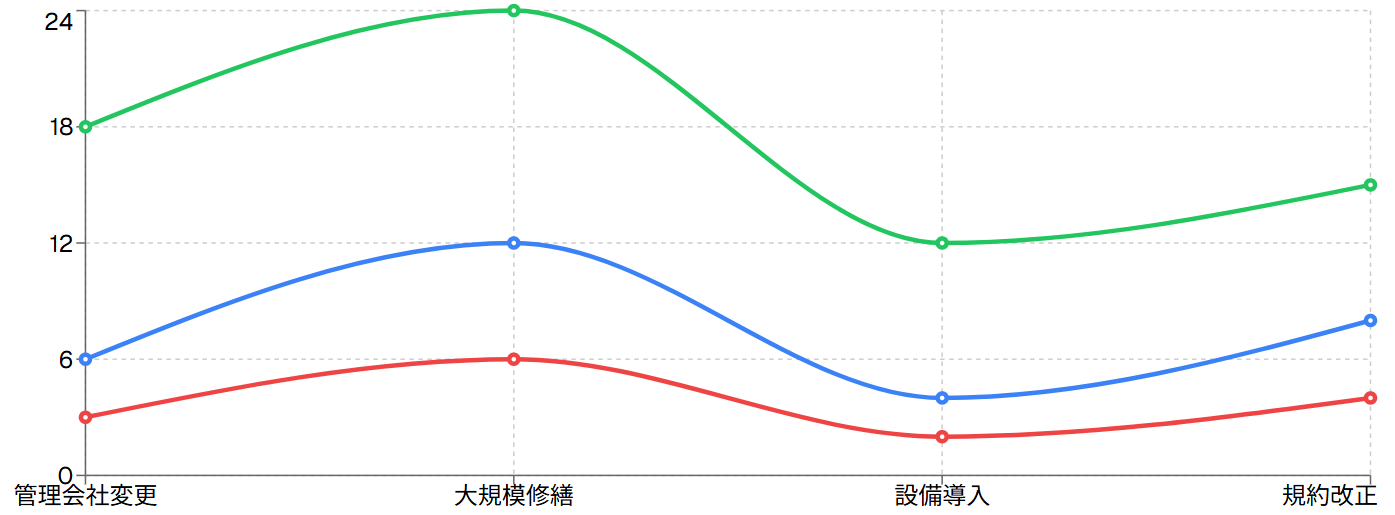

意思決定にかかる期間比較(月数)

小規模マンションの最大の特徴は、住民同士の密接な関係性とアットホームな雰囲気です。 20戸から50戸程度の規模であれば、住民全員の顔と名前を覚えることができ、 家族構成や生活パターンまで把握できる親密なコミュニティが形成されます。 管理人も住民一人ひとりを個人として認識し、きめ細かなサービスを提供できます。 この密接な関係は、防犯面でも大きなメリットとなり、不審者の侵入や異常事態の早期発見につながります。

管理組合の運営においても、小規模マンションは大きな優位性を持っています。 住民数が少ないため、総会での議論がスムーズに進み、意思決定が迅速に行われます。 管理会社の変更、大規模修繕工事の実施、管理規約の改正など、 大規模マンションでは数年かかる決定も、数ヶ月で完了することが可能です。 また、住民の価値観が比較的統一されやすく、建設的な議論が行われる傾向があります。

経済面では、無駄な設備を省いた効率的な運営が可能です。 大規模マンションのような豪華な共用設備は期待できませんが、 その分管理費を抑制し、実用性を重視した運営ができます。 住民のニーズが明確で、不要なサービスを削減しやすいため、 コストパフォーマンスの高い管理を実現できる場合があります。 また、住民同士の協力により、清掃作業の一部を分担するなど、管理費削減の工夫も行いやすくなります。

しかし、小規模マンションには重要な注意点もあります。 最も深刻な問題は、修繕積立金の不足リスクです。 住民数が少ないため、大規模修繕工事の際に一戸当たりの負担が大きくなりがちです。 エレベーターの更新、外壁の全面改修、給排水設備の交換など、 数千万円規模の工事費用を少数の住民で分担することは、大きな経済的負担となります。 計画的な積立が不十分な場合、一時金の徴収や修繕工事の先送りが必要になることもあります。

管理サービスの制約も考慮すべき点です。 管理人の勤務時間が限定されることが多く、24時間対応や休日対応が困難な場合があります。 また、管理会社にとって小規模マンションは収益性が低いため、 契約更新を断られるリスクや、サービス品質の低下が懸念されます。 さらに、住民同士の関係が密接であるがゆえに、一度人間関係のトラブルが発生すると、 その影響が長期間続く可能性があります。 プライバシーの確保が困難で、近隣住民の生活音や生活パターンが気になる場合もあり、 都市部での匿名性を求める住民には向かない場合があります。

中規模マンションの魅力と実用性

Q: 中規模マンションが人気の理由は?

A: 大規模と小規模の良いところを併せ持つバランスの良さが魅力です。

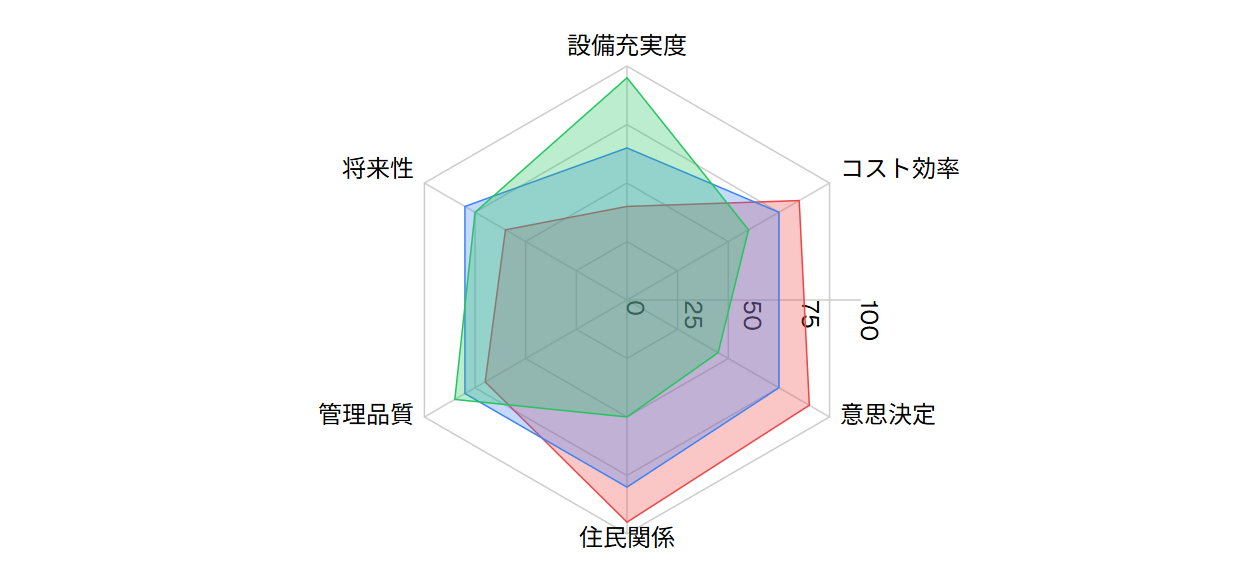

規模別総合評価レーダーチャート

中規模マンション(50戸から100戸)は、大規模と小規模の良い部分を併せ持つバランス型として、 多くの住民に支持されています。住民数が適度であるため、完全な匿名性はないものの、 プライバシーは十分に確保できる環境が実現されます。 管理人は住民の顔を覚えることができ、きめ細かなサービスを提供しながらも、 過度に干渉されることなく快適な住環境を維持できます。

設備面では、基本的な共用施設は充実しており、集会室、キッズルーム、 ゲストルームなどの実用的な設備が整備されることが多くなっています。 大規模マンションのような豪華な設備は期待できませんが、 日常生活に必要な機能は十分に備えており、コストパフォーマンスに優れています。 また、住民のニーズに応じて設備の追加や変更も比較的容易に実現できます。

管理組合の運営においても、中規模マンションは理想的な規模と言えます。 住民数が多すぎず少なすぎないため、多様な意見を聞きながらも、 合理的な期間内で意思決定を行うことができます。 理事会のメンバー選出も比較的スムーズに行われ、 住民の負担を分散しながら効果的な管理運営が可能です。 また、専門委員会の設置や外部専門家の活用なども、適切な規模で実施できます。

経済面でも中規模マンションは優位性を持っています。 修繕積立金は適度に蓄積され、大規模修繕工事の際の一戸当たり負担も合理的な範囲に収まります。 管理会社にとっても採算性が確保しやすく、安定したサービス提供が期待できます。 また、住戸タイプも多様性があり、単身者からファミリーまで、 様々なライフスタイルの住民が共存できる環境が整っています。

中規模マンションの実用性は、現代の住宅事情に最も適合していると考えられます。 テレワークの普及により在宅時間が増加した現在、住環境の質がより重要になっています。 中規模マンションは、必要十分な設備と適度なコミュニティ感を提供し、 ストレスの少ない住環境を実現できます。 また、将来的な資産価値の観点からも、需要が安定しており、 売却時の流動性も確保しやすいという利点があります。 これらの理由から、多くの不動産専門家が中規模マンションを推奨しており、 実際に市場でも高い人気を維持しています。

購入前に確認すべき管理状況と選び方

Q: 購入前の確認ポイントは?

A: 管理規約、修繕履歴、議事録、重要事項調査書の4点セット確認が必須です。

購入前確認チェックリスト

✓ 管理規約・使用細則

✓ 長期修繕計画書

✓ 修繕履歴一覧

✓ 総会議事録(過去3年分)

✓ 重要事項調査書

✓ 管理費・修繕積立金の収支状況

✓ 滞納状況の有無

✓ 大規模修繕の実施状況

✓ 管理組合の運営状況

✓ 住民間トラブルの有無

✓ 管理会社の変更履歴

✓ 将来の修繕計画と費用

マンション購入前の管理状況確認は、規模に関係なく極めて重要な作業です。 不動産会社は売買契約前に、管理組合から重要事項調査書、管理規約、修繕計画書、 総会議事録などの書類を取り寄せ、購入希望者に提供する義務があります。 これらの書類を詳細に確認することで、そのマンションの管理状況、 住民の意識レベル、将来的なリスクを把握することができます。

特に重要なのは、修繕積立金の蓄積状況と長期修繕計画の実行状況です。 計画通りに修繕工事が実施されているか、積立金は十分に蓄積されているか、 過去に一時金の徴収があったかなどを確認することで、 将来的な経済負担を予測することができます。 また、管理費や修繕積立金の滞納状況も重要な指標であり、 滞納率が高い場合は管理組合の運営に問題がある可能性があります。

総会議事録の確認により、住民間の関係性や管理組合の運営状況を把握できます。 建設的な議論が行われているか、特定の住民による独断的な運営がないか、 重要な決定が適切なプロセスで行われているかなどをチェックします。 また、過去のトラブル事例や苦情処理の状況も、将来の住み心地を予測する重要な情報となります。

規模別の選び方については、自分のライフスタイルと価値観を明確にすることが重要です。 プライバシーを重視し、豪華な設備を求める場合は大規模マンションが適しています。 アットホームな環境で住民同士の交流を重視する場合は小規模マンションが良いでしょう。 バランスの取れた住環境を求める場合は中規模マンションが最適です。 また、将来的な住み替えの可能性、家族構成の変化、経済状況の変動なども考慮して選択することが重要です。

最終的な選択においては、立地条件、建物の品質、価格などの要素と合わせて、 総合的に判断することが必要です。規模だけで決めるのではなく、 そのマンションの管理状況、住民の質、将来性などを総合的に評価し、 長期間安心して住み続けられる物件を選択することが重要です。 購入前には必ず現地を訪問し、管理人や住民との会話を通じて、 実際の住環境を肌で感じることも大切です。 これらの慎重な検討により、自分にとって最適な規模のマンションを見つけることができるでしょう。

まとめ

マンションの規模選択は、住み心地や管理運営に大きく影響する重要な要素です。 大規模マンションは充実した設備とサービスが魅力ですが、意思決定の困難さがデメリットとなります。 小規模マンションはアットホームな環境が特徴ですが、修繕積立金の不足リスクに注意が必要です。 中規模マンションは両者のバランスが取れており、多くの住民にとって最適な選択肢と言えるでしょう。 購入前には管理状況を詳細に確認し、自分のライフスタイルに合った規模のマンションを選択することが重要です。

参考リンク

- マンション管理業協会 – 管理組合運営ガイド

- 国土交通省 – マンション管理適正化法

- 不動産流通機構 – 市場動向データ

- マンション管理評価機構 – 管理評価制度

- 不動産経済研究所 – マンション市場レポート

購入検討時のアドバイス

マンション選びに関するご相談は、公式LINEまたはホームページからお気軽にお問い合わせください。

コメント