新築マンションの電力会社は変更できるの?

しかもオール電化の場合、変更しても料金のメリットはほぼありません。

一括受電方式やそのメリット、あるいは確認すべき点は以下にまとめています。お時間があればお読みください。特に確認すべき点は読んでおいた方が良いと思います。

あと、大人の事情にはつっ込まないでください。ほっといてください。

マンションに住んでいる方や、これから新築マンションへの入居を検討している方にとって、電力会社の選択は重要な問題です。特に2016年の電力自由化以降、多くの方が「自分の好きな電力会社を選べる」と考えていますが、実はマンションの種類によっては選択できない場合があります。

本記事では、新築マンションの電力契約について詳しく解説し、どのような場合に電力会社を変更できるのか、またできない場合はその理由と対応策について説明します。マンション購入や賃貸契約の前に、ぜひ参考にしてください。

新築マンションの電力契約には2種類ある

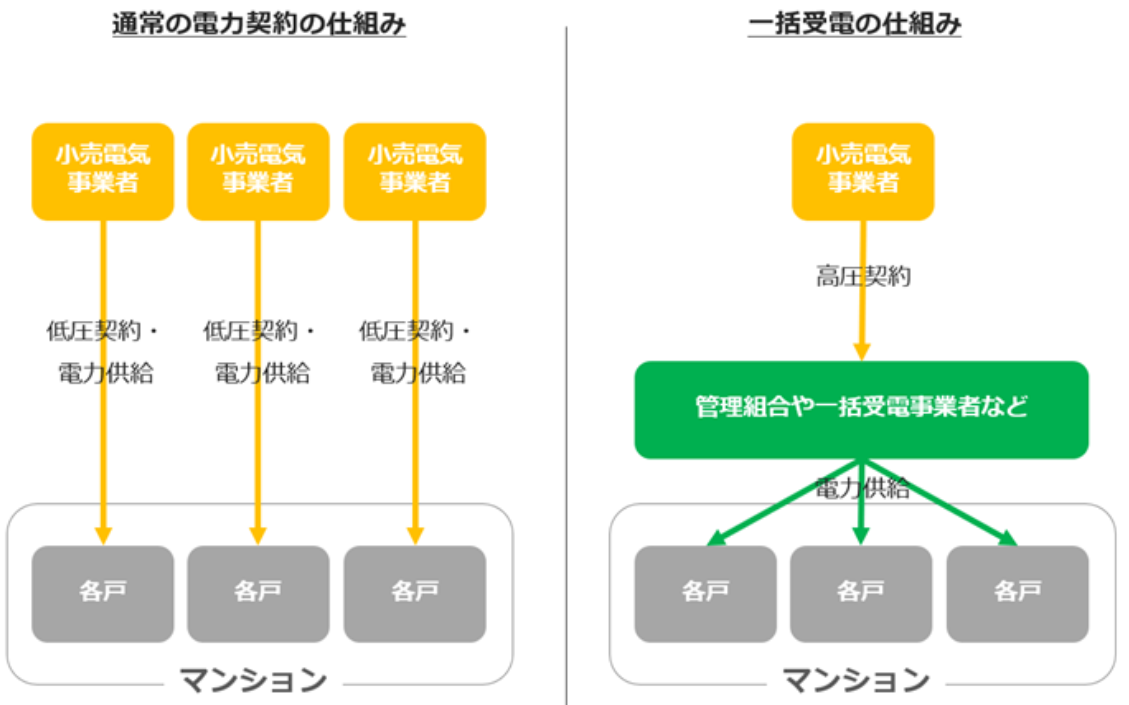

マンションの電力契約は大きく分けて「低圧契約」と「高圧一括受電」の2種類があります。この違いを理解することが、電力会社を変更できるかどうかの鍵となります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

低圧契約と高圧一括受電の比較

| 契約タイプ | 特徴 | 電力会社の選択 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| 低圧契約 |

|

自由に選択可能 | 一戸建て、小規模マンション、アパート |

| 高圧一括受電 |

|

個人での選択不可 | 中・大規模マンション、タワーマンション |

個人で電気を選べないのは「高圧一括受電」マンション

各家庭にある電源は、通常、一般的な100Vのコンセントとエアコンなどに使用する200Vのコンセントの2種類です。しかし、電力発電会社が発電して送り出す電気は約27万5千V~50万Vと超高電圧です。これを街中の電線に配電されるまでに変電所で6600Vに落として電信柱の電線に流します。そして、これを建物近くの設備や、電信柱に設置した変圧器で100Vと200Vの電圧に落とします。

この最後の変圧器を管理しているのが電力会社である場合「低圧契約」といいます。一戸建ての家庭や多くのマンションやアパートなどは各戸で電力契約する低圧契約です。一方、この従来の契約と異なり、変圧器を管理しているのが建物のオーナーや管理会社である場合「高圧一括受電」といいます。

高圧一括受電の場合、建物一棟単位で契約を結んでいるため、家庭で個別に電力会社を選択できません。なぜなら、各家庭から電信柱の電線に達する間に、建物のオーナーや管理会社が所有する変圧器があるため、個々に契約を結べないからです。つまり、電力自由化といっても、自由に電力会社を選べるのは低圧契約をしている世帯のみということになります。

なぜ、このような高圧一括受電という契約をするかというと、低圧契約より電気代が安いからです。そのため、建物のオーナーや販売会社としては建物の商品価値を高められますし、管理費も削減できます。住人にとっては管理費の支払いが少なくなったり、月々の光熱費が抑えられたりするメリットがあるのです。

2004年10月大阪府東大阪市のマンションで日本初のマンション高圧一括受電が導入されました。現在は新築マンションを中心に増加傾向にあります。自宅マンションで電力会社の契約切替えを検討している人、自分のマンションで電力会社を変更できるのか調べている人は、まず建物が高圧一括受電なのか低圧契約なのか調べておきましょう。

高圧一括受電マンションとは

高圧一括受電とは、マンション一棟単位の大口電力消費者が、電力会社と高圧契約を結ぶという契約手法です。マンションの管理組合やサービス業者(高圧電力販売を扱う電力会社)などが高圧の安い電気を電力会社から購入し、その電気を自らの高圧受変電設備(キュービクル)で100Vや200Vに変圧し、マンション内の各家庭に供給しています。

マンションは一般家庭が密集しています。各戸の専有部分だけを見れば、消費する電力量はそれほど多くありません。しかし、エレベーターやエントランスの照明なども含めた建物一棟の消費電力量を見れば、事業者と呼べるほど大量の電力を使っています。

高圧一括受電とは、このようなマンション一棟単位の大口電力消費者が、電力会社と高圧契約を結ぶという契約手法なのです。建物の敷地内に「高圧受電盤」などと記載のある設備があれば高圧一括受電の可能性があります。

株式会社富士経済の調査報告によると、高圧一括受電サービスの導入対象となる50戸以上の大型分譲マンションは全国に200万戸程度あり、その中で高圧一括受電を導入しているマンションは約40万戸。大型マンションの中でも20%で、小規模中規模マンションは高圧一括受電の対象でない事から、ごく一部の大型マンションが電力自由化とは関係のない高圧一括受電である事がわかります。

高圧一括受電のメリット

高圧一括受電のマンションのメリットは、大手電力会社の一般的な電気プランの価格と比較して電気代が安いことです。高圧一括受電とは、要するに電気を大量に購入して安く仕入れ、それをマンションなどの住人に配ることです。

料金プランは電力会社によって異なりますが、エレベーターや廊下などの共有部は10~40%、室内など住人ごとの専有部は平均で5%程度安くなります。電気代がどれぐらい安くなるかは、マンションのオーナーや管理会社が加入している料金プランによって異なります。

料金プランの種類

| プラン種別 | 特徴 | 主な対象 |

|---|---|---|

| 共用部のみ | マンションの共用部分(エレベーター、廊下照明など)のみ高圧電力を使用 | 既存マンション |

| 共用部と専有部 | 共用部と各家庭の両方に高圧電力を供給 | 新築マンション |

| 専有部のみ | 各家庭のみに高圧電力を供給 | 新築マンション(販売戦略として) |

既存のマンションの場合は、低圧契約を各家庭がしているため、共用部のみにするケースがほとんどです。新築のマンションでは共用部と専有部や専有部のみのプランに加入する場合がありますが、これはデベロッパーが電気代の安いことをセールスポイントにするためが多いと言えます。

また、高圧一括受電のマンションで「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金」を活用している場合は、スマートメーターが全戸設置されている事が必須となっています。「スマートマンション導入加速化推進事業費補助金」を活用していなくても、スマートメーターに切り替わっている場合は、スマートメーターの通信機能により遠隔での自動検針が可能となっています。

スマートメーターは、事業者側の検針業務を省略化出来るだけでなく、居住者もスマホやパソコンなどで、電力使用量が確認できるなど電気の見える化効果によって、省エネ・節電意識を高める事ができます。ただし、スマートメーターは電力会社を変更した際にも取り付けることになっているため、高圧一括受電に限ったメリットではありません。電力自由化で他の電力会社に変更したときも、スマートメーターが無料で取り付けられます。

高圧一括受電のデメリット

高圧一括受電にはデメリットもあります。1つ目は、各家庭の住人が自由に電力会社を選択できないことです。ガスと電気のセットやスマホと電気のセットのある電力会社、深夜の使用料金が安い料金プランを持つ電力会社など、電力自由化以降、選択の幅は大きく広がりました。家庭にぴったりのプランがあっても自由に電力会社を選べないのはデメリットと言えます。

2つ目は、契約期間が10~15年と長いことです。したがって、契約当初は大手電力会社や新電力と比較してリーズナブルな料金プランであっても、将来的に安いままとは限りません。場合によっては、高い電気料金を長期間にわたって支払うことになるなど、柔軟に対応できないデメリットがあるのです。

注意点

高圧一括受電サービスを導入しているマンションでは、原則として年に1回、停電を伴う法定点検が実施されます。

電気設備の動作確認や漏電していないかを点検するために、マンション全体の電気を約60〜90分程度停止させるので、点検中はエアコンや洗濯機、冷蔵庫等の家電が使えなくなるのはもちろん、エレベーターや給水設備も止まります。

ただし多くの電気事業者は冷房を使用する時期を避けて点検を行いますし、作業日は事前に管理組合を通して告知されるので、日常生活に大きな支障が出ないように備えておくことができます。

※「ボイドスラブ」は本当にダメなのか?【防音・耐震・デメリット】

中古マンションの電力契約の見分け方

現在住んでいるマンションが高圧一括受電なのか低圧契約なのか知るための方法のひとつは、検針票や請求書などで確認する事が出来ます。判断が難しい時は、管理組合などに問い合わせてみましょう。

また、引っ越しなどで新しくマンションなどに入居する時に高圧一括受電のマンションであれば、入居前の説明で確認ことができます。入居時には、高圧一括受電であることの説明と別途確認の書類が設けられているでしょう。高圧一括受電では、個人の希望のみで電力会社を変更する事が難しいので、入居時には仕組みについて確認する事が大切です。

マンションの電力契約を見分けるポイント

- 検針票や請求書の確認:電力会社からの直接請求なら低圧契約、マンションの管理会社などからの請求なら高圧一括受電の可能性が高い

- 設備の確認:建物の敷地内に「高圧受電盤」や「キュービクル」などと記載のある設備があれば高圧一括受電の可能性がある

- 管理組合への問い合わせ:最も確実な方法は管理組合や管理会社に直接確認すること

- 入居時の説明書類:新築マンションや賃貸契約時の重要事項説明書に記載されていることが多い

電力自由化とは

電力自由化の正式名称は「電力の小売全面自由化」で、2016年4月以降は小売業も電気の販売ができるようになりました。従来では電気の契約先を消費者は選べませんでしたが、現在では地域の電力会社以外の小売業から自由に選択できます。

一軒家や小さいマンション、アパートなどの低圧電力契約の場合は、個々のニーズに合わせて契約プランを変えることが可能です。

電力自由化の経緯

電力自由化の取り組みが始まったのは1995年です。その後、国内の電力自由化は、発電、小売、送配電に分けられ、段階を踏んで自由化が進められてきました。

| 年 | 出来事 | 内容 |

|---|---|---|

| 1995年 | 電力自由化の取り組み開始 | 発電分野の一部自由化 |

| 2000年 | 特別高圧の区分で自由化実現 | 大規模工場や大型ビルなどが対象 |

| 2005年 | 高圧の区分で自由化実現 | 中規模工場やビル、大型マンションなどが対象 |

| 2016年4月 | 低圧の区分(一般家庭)も含めた全面自由化 | 一般家庭や小規模店舗も電力会社を選べるように |

特別高圧の区分は2000年、高圧が2005年に自由化が実現しています。低圧の区分である一般家庭なども電力自由化の対象になったことで、自由に電力会社を選べるようになりました。

電力自由化が全面的になってからは、新電力と呼ばれる新規参入の小売業者が増加の一途をたどっています。選択肢が広がったことで、消費者が新電力を選ぶケースも増えてきました。

電力自由化の目的

電力自由化の目的の一つは、利用者の選択肢や企業の事業を広げることにあります。従来では一部の企業が電気事業を独占していました。自由化によって多くの企業が電気事業へ参入すれば、事業の機会が増えて経済が活性化するのではと期待されています。

企業間の価格競争により電気料金が安くなる可能性も電力自由化の目的です。実際、電力自由化が実現してから、新電力からは電気料金を下がるための多様なプランが提案されています。

また、電力会社の選択肢が増えることで、再生可能エネルギーを重視する会社や、地域密着型のサービスを提供する会社など、多様な価値観に基づいた選択ができるようになりました。これにより、消費者のニーズに合わせたサービスの多様化が進んでいます。

高圧一括受電サービスの導入状況調査

ある管理会社が管理する3,950管理組合を対象に、2023年7月時点における高圧一括受電サービスの導入数を調査したところ、導入していたのは473組合という結果でした。割合で見ると全体の約12%を占めています。

導入時期

前述した導入済みの473管理組合のうち、導入のタイミングについて、「分譲当初から」あるいは「管理組合設立後」のどちらなのかを調査した結果、分譲当初からが約28%、管理組合設立後が約72%でした。

このサービスが始まったのが2005年以降であるため、新築の分譲時からサービスが導入されている管理組合の数は限られています。これらのマンションは、販売パンフレット等に高圧一括受電である旨が記載されており、区分所有者はマンションの購入検討段階でその旨を承認しています。

管理組合設立後に導入したマンションの規模(戸数)

管理組合設立後に高圧一括受電サービスを導入する場合、戸数帯が小さい方が合意形成を図りやすいのではないかという仮説がありましたが、実際には300~400戸を超えているマンションにおいても導入事例が複数ありました。

| 戸数帯 | 導入件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 50戸未満 | 42件 | 12.4% |

| 50~100戸 | 156件 | 45.9% |

| 101~200戸 | 98件 | 28.8% |

| 201~300戸 | 28件 | 8.2% |

| 301戸以上 | 16件 | 4.7% |

金額的メリットをどのように還元するか

高圧一括受電サービスは、低圧で区分所有者がそれぞれに購入する場合との料金差を利用したサービスですが、この金額的メリットに関して、共用部分(管理組合)または各専有部分(個人)のどちらに還元するのかを、契約時に選択することが可能です。さらには、電力会社によっては両者に還元するプランを提案している場合もあります。

分譲当初からの導入の場合は、専有部分への還元プランが多くを占めます。これは、分譲時に「各戸の電気料金が安くなる」ことをマンション販売におけるアピールポイントの一つとして訴求したためと推測されます。

一方で、管理組合設立後に導入されている場合は、管理組合としての支出削減の観点から検討を開始することが多く、共用部分の電気料金削減に充てられるケースが目立ちます。

| 還元対象 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 共用部分のみ | 21件 | 70.0% |

| 専有部分のみ | 6件 | 20.0% |

| 共用部分と専有部分の両方 | 3件 | 10.0% |

高圧一括受電に関する最高裁判例

マンション高圧一括受電に関しては、有名な判例があります。マンション全体で格安な電力供給方式に変更する、いわゆる「高圧一括受電」方式の導入に関し、管理組合総会で「特別決議(組合員、議決権数各々の4分の3以上の賛成)で可決し、導入に向けて、現在、各組合員が契約している電力会社との解約を、各組合員から手続きを進めていた中で、内2名の組合員が、その解約に応じず、全組合員からの同意を得ることが出来なかったことから、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件がありました。

一、二審判決は、2名の組合員に賠償を命じましたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合の決議の効力は専有部分には及ばない。現在、契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡しました。

この判例からは、総会決議の多数決で高圧一括受電の導入を決定しても、総会で決議に反対した現に居住する区分所有者または占有者が、導入に伴う高圧一括受電事業者との契約を行わないことが是認され、結果的にはサービス導入が頓挫する可能性があるということです。

高圧一括受電の導入が頓挫したケース

- 総会で否決:35件

- 総会で審議保留:18件

- 総会で可決したが、全員同意が得られず導入断念:8件

- その他(検討段階で断念など):4件

これらの合計65件は、サービス導入の条件をクリアして、検討の土台にのったものの、導入に至らなかった数となります。管理組合設立後に導入した管理組合数が340であるため、導入見送りの割合としては、約16%ということになります。

高圧一括受電サービスのあるマンションに入居する前のチェックポイント

高圧一括受電サービスを導入しているマンションに入居する前にチェックしておきたいポイントについて解説します。

契約の年数

高圧一括受電サービスの契約年数は、一般的に10年〜15年。期間満了後は、契約を継続することができます。

しかし万が一途中で解約することになった場合は、解約金が発生したり、電気事業者が所有する受変電設備(キュービクルや電気室)の撤去費用が発生したりするなど、高額になる可能性があります。詳しくは管理組合にご確認ください。

また高圧一括受電サービスの契約期間中は、入居者が個別で電力会社を選ぶことができないことも頭に入れておきましょう。

電力の割引率

割引率は契約する電気事業者や対象地域で変わりますし、同一マンション内でも専有部と共有部で異なる場合もあります。

また、マンションの総戸数によっても変わることがあります。例えば同じ電気事業者でも、総戸数20戸のマンションより80戸のマンションの方が割引率が高くなる場合があります。その理由は、総戸数が多いマンションの方が、専有部(各住戸)での電力消費量が多いのはもちろん、エレベーターや消火設備など共用部の設備の設置数が多くなり、マンション全体の電力消費量が大きくなるためです。

契約先の電気事業者名や割引率は、マンションの管理規約集で確認するか、またはマンションの販売スタッフに問い合わせましょう。

定期点検の際は停電があることを心得る

高圧一括受電サービスを導入しているマンションでは、原則として年に1回、停電を伴う法定点検が実施されます。電気設備の動作確認や漏電していないかを点検するために、マンション全体の電気を約60〜90分程度停止させるので、点検中はエアコンや洗濯機、冷蔵庫等の家電が使えなくなるのはもちろん、エレベーターや給水設備も止まります。

ただし多くの電気事業者は冷房を使用する時期を避けて点検を行いますし、作業日は事前に管理組合を通して告知されるので、日常生活に大きな支障が出ないように備えておくことができます。

この記事のまとめ

自分の住んでいるマンションが「低圧契約」か「高圧一括受電」かは、変圧器の管理者がどこであるかによって判断する事が出来ます。高圧一括受電のマンションは、高圧の電力を一括で安く購入して各居住者に供給するため、一定数以上の大きなマンションである事が多いです。

重要ポイント

- 高圧一括受電マンションの場合は、敷地内にキュービクルがある

- 高圧一括受電マンションのメリットは、電気代や共益費などが安いこと

- 高圧一括受電マンションのデメリットは個人で電力会社を選択する事ができないこと

- 高圧一括受電の契約期間は一般的に10~15年と長期間

- マンション購入・入居前には電力契約の種類を必ず確認すること

新築マンションを購入する際や、マンションへの入居を検討している方は、そのマンションが高圧一括受電を採用しているかどうかを事前に確認しておくことが重要です。電力会社を自由に選びたい方は、低圧契約のマンションを選ぶことをおすすめします。

一方で、電気代の節約を優先したい方は、高圧一括受電のメリットを享受できる可能性があります。ただし、長期契約になることや、将来的な電気料金の変動リスクなども考慮する必要があります。

高圧一括受電のサービスがスタートして年数の経たないうちに導入を決めた管理組合では、契約期間の10年が経過し契約を更新している事例も出てきています。低圧電力の自由化が広まった現在であっても、高圧一括受電のメリットを有効に感じているからこその結果なのでしょう。

管理組合の収支改善を検討する際に、管理費や修繕積立金を値上げする選択肢もありますが、やはり値上げ検討の前に支出削減へと目が向くのは一般的です。実際に、高圧一括受電の議案が承認された場合、修繕積立金改定関する議案で、値上げ幅を戸あたり月額1,000円程度抑えられると説明する議案もありました。

今回の記事を通して、電力の契約形態に関わらず、マンション選びや管理組合にメリットがある内容については、中長期的な観点を持ち、変化を恐れず比較検討し、議論を深めることが重要だと感じていただければ幸いです。

コメント