やまぜんホームズは倒産したの?- HPもすでに閉鎖!!

今回は三重県桑名市に本社を置く地域密着型ハウスメーカー「やまぜんホームズ」の経営危機について、最新の情報をもとに詳しく解説いたします。1978年創業、累計施工実績2,700棟以上を誇る老舗企業に一体何が起こったのでしょうか。

やまぜんホームズの経営危機の実態 – 事業停止と連絡途絶

Q: やまぜんホームズは倒産したの?

A: 正式な倒産発表はないが、事業停止と従業員解雇により実質的に経営破綻状態です。

2024年6月末頃から、やまぜんホームズの経営状況に関する深刻な情報が相次いで表面化しました。最も衝撃的だったのは、同社のウェブサイトが突然閲覧不能となり、本社への電話も留守番電話状態が続いていることです。多くの契約者や協力業者が「担当者と連絡が取れない」「現場の工事が止まっている」という状況に直面しています。

同社から顧客に送られた手紙によると、「資金繰りの悪化により事業を継続することが不可能な状態となってしまいました」と明記されており、建築工事の停止と従業員の即日解雇が通知されています。この手紙では、本来であれば代表者が直接訪問して謝罪すべきところを、「社内の混乱とお客様に顔向けできないため」として書面での通知となったことが説明されています。

やまぜんホームズ 工事代金未払い。#やまぜんホームズ倒産 pic.twitter.com/jGiyuwq3Rw

— よし (@eAwruol8FA80814) June 30, 2025

特に深刻なのは、建築途中の住宅を抱える顧客が多数存在することです。外壁工事まで完了している物件もあれば、基礎工事の段階で止まっている物件もあり、顧客は住宅ローンの支払いが始まっているにも関わらず、完成の見通しが立たない状況に置かれています。また、契約金として数百万円から1000万円近くを支払った顧客も多く、その回収の目処も立っていません。

協力業者への影響も深刻で、4月分の工事代金が5月末に支払われず、6月30日まで延期されたものの、結局支払いは実行されませんでした。その後、6月24日に協力業者向けの説明会が予定されていましたが、これも6月26日に突然延期が通知され、最終的に説明会は開催されることなく、会社との連絡が完全に途絶えてしまいました。

説明会をやると言いながら、ドタキャン。

やまぜんホームズはとんでもない会社だな。

協力業者があってこそ成り立っていたのに、かわいそうだわ。金払ってあげなよ。

工事ストップした施主さんいますか?

居たらDMください。

# やまぜんホームズ倒産 pic.twitter.com/xUpoxfH2l3— よし (@eAwruol8FA80814) July 1, 2025

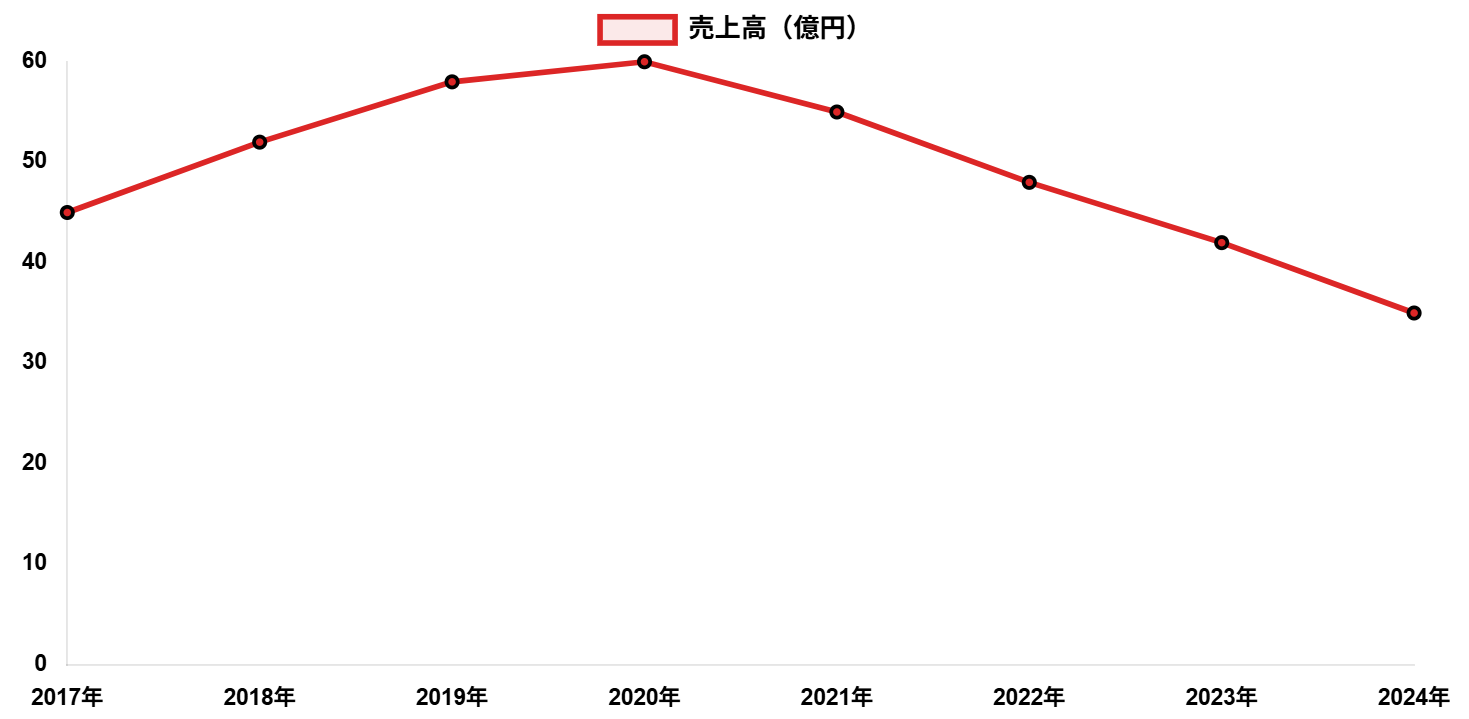

やまぜんホームズ業績推移(推定)

倒産に至った背景と要因分析

Q: 倒産の原因は何?

A: 多角化戦略の失敗、資金繰り悪化、アフターフォロー体制の不備が複合的に影響しました。

やまぜんホームズの経営破綻は、単一の要因によるものではなく、複数の構造的問題が長期間にわたって蓄積された結果と考えられます。まず最も大きな要因として挙げられるのが、ローコスト住宅戦略による利益率の低下です。同社は若い世代をターゲットに手頃な価格でのマイホーム提供を売りにしていましたが、建築資材の高騰や人件費の上昇により、採算性が急速に悪化していました。

さらに深刻だったのが、多角化戦略の失敗です。同社は住宅事業以外にも飲食業(うなぎ店「だるまうなぎ」)や介護事業にも進出していましたが、これらの事業が本業の足を引っ張る結果となりました。特に親会社とされる「だるまうなぎ」も2024年7月1日から休業しており、グループ全体での資金繰りが悪化していたことが推測されます。多角化により経営資源が分散し、本業である住宅事業への集中投資ができなくなっていた可能性があります。

アフターフォロー体制の不備も重要な要因の一つです。過去の口コミを調査すると、「建築直後から水漏れや傾き、クロスの剥がれが発生した」「アフターサービスの連絡が取れない」といった苦情が多数見受けられます。これらの品質問題やサービス不備により顧客満足度が低下し、口コミによる新規顧客獲得が困難になっていたと考えられます。

やまぜんホームズ、ハガキ送ってるらしいけど、料金別納やん!

郵便局にハガキ代払う気ないやろ!?

金あるのか?

あるなら、業者や施主に今すぐ連絡しろ!!!

説明会も早く開けよ! pic.twitter.com/LZSpJ82fkp— よし (@eAwruol8FA80814) July 15, 2025

また、2017年に東京プロマーケットに上場したものの、2024年3月に自主的に上場廃止となっていることも注目すべき点です。上場廃止の理由として「機動的な経営判断のため」と説明されていましたが、実際には2019年頃から会計処理に関する問題が指摘されており、情報開示義務違反の可能性も指摘されていました。これらの問題により、資金調達が困難になっていた可能性があります。

建築基準法改正の影響も無視できません。同社は支払い遅延の理由として「建築基準法改正に伴う審査業務の遅れによる着工金入金の遅れ」を挙げていますが、これは業界全体が直面している課題であり、適切なリスク管理ができていれば回避可能だった問題です。事業用不動産売買の売上のずれも同様で、資金繰り計画の甘さを露呈する結果となりました。

やまぜんホームズ経営危機の時系列

| 時期 | 出来事 | 影響度 |

|---|---|---|

| 2017年3月 | 東京プロマーケットにトップ | ○ |

| 2019年5月 | 会計処理問題が解決 | △ |

| 2020年 | 売上高60億円でピーク | ○ |

| 2022年 | 経常収入1.2億円 | × |

| 2024年3月 | 代わり廃止 | × |

| 2024年5月30日 | 協力者への支払い延期通知 | × |

| 2024年6月24日 | 協力業者様向け説明会のご案内 | × |

| 2024年6月26日 | 説明会延期のお知らせ | × |

| 2024年6月末 | 事業停止・従業員解雇 | × |

※影響度:○良好、△注意、×深刻

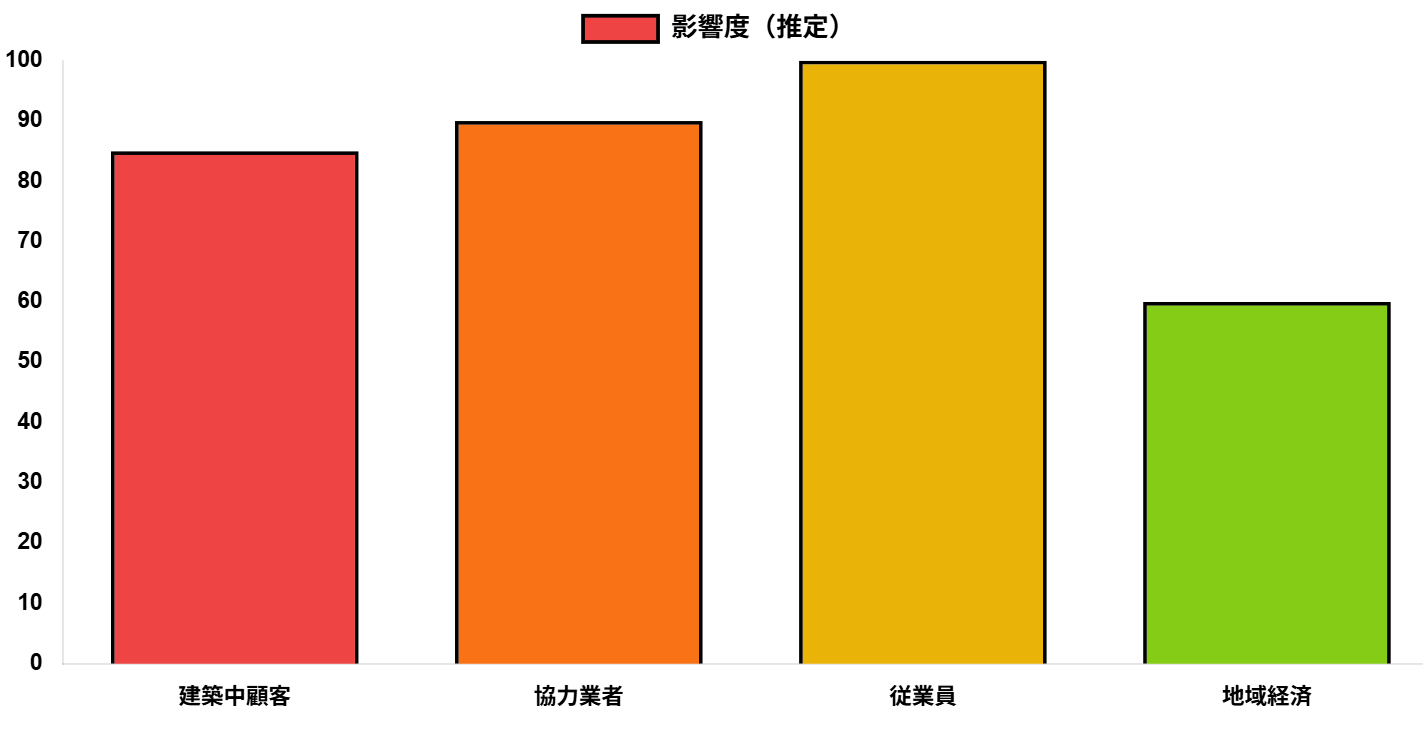

顧客と協力業者への深刻な影響

Q: 被害者はどう対応すべき?

A: 契約書確認、証拠保全、住宅完成保証制度の確認、専門機関への相談が必要です。

やまぜんホームズの事業停止により、最も深刻な影響を受けているのは建築中の住宅を抱える顧客です。現在、数十件の建築中物件があると推定され、顧客は住宅ローンの支払いが始まっているにも関わらず、住宅の完成が見通せない状況に置かれています。特に深刻なのは、契約金として数百万円から1000万円近くを支払った顧客で、これらの資金の回収は極めて困難な状況です。

顧客が直面している具体的な問題として、まず工事の中断があります。基礎工事の段階で止まっている物件から、外壁工事まで完了している物件まで進捗状況は様々ですが、いずれも完成には他の工務店への工事引き継ぎが必要となります。しかし、工事の引き継ぎには追加費用が発生することが一般的で、顧客の経済的負担はさらに増大する可能性があります。

協力業者への影響も深刻です。4月分の工事代金が未払いとなっているケースが多数報告されており、中には数百万円規模の未回収債権を抱える業者もいます。これらの協力業者は、やまぜんホームズとの長年の取引関係を信頼して工事を継続していましたが、突然の事業停止により大きな損失を被ることになりました。特に中小の専門工事業者にとって、この損失は経営に致命的な打撃を与える可能性があります。

顧客が取るべき対応策として、まず契約書の内容を詳細に確認することが重要です。特に住宅完成保証制度に加入しているかどうかは、今後の対応を大きく左右します。日本住宅保証検査機構(JIO)などの保証機関に加入している場合、工事の引き継ぎや追加費用の負担軽減などのサポートを受けられる可能性があります。また、これまでに支払った金額を証明する書類(振込明細、領収書など)や、担当者とのやり取りの記録(メール、LINE、通話履歴など)を保全することも重要です。

専門機関への相談も不可欠です。住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)や各地の消費者センター、弁護士会などが相談窓口として機能しています。これらの機関では、法的な権利関係の整理や今後の対応策について専門的なアドバイスを受けることができます。また、同じ被害を受けた顧客同士で情報交換を行い、集団での対応を検討することも有効な手段の一つです。

ステークホルダー別影響度

地域経済と業界への波及効果

Q: 地域経済への影響は?

A: 雇用減少、関連産業への打撃、地域の住宅供給体制に大きな影響を与えています。

やまぜんホームズの事業停止は、三重県桑名市を中心とした地域経済に深刻な影響を与えています。同社は1978年の創業以来、地域密着型のハウスメーカーとして地域経済の一翼を担ってきました。累計施工実績2,700棟以上という数字は、同社が地域の住宅供給において重要な役割を果たしてきたことを示しています。その企業が突然事業を停止したことで、地域の住宅供給体制に大きな空白が生まれています。

雇用への影響も深刻です。従業員の即日解雇により、数十名から百名程度の雇用が失われたと推定されます。これらの従業員の多くは地域住民であり、突然の解雇により生活基盤を失うことになりました。特に住宅業界は専門性の高い職種が多く、他業界への転職は容易ではありません。また、解雇予告手当や退職金の支払いも不透明な状況であり、従業員の経済的困窮は深刻化する可能性があります。

関連産業への波及効果も無視できません。建築資材の供給業者、住宅設備メーカー、運送業者など、やまぜんホームズと取引関係にあった企業も影響を受けています。特に同社との取引依存度が高い中小企業にとって、この事業停止は経営に大きな打撃を与える可能性があります。また、地域の金融機関も、同社や関連企業への融資について回収リスクを抱えることになります。

業界全体への影響として、ローコスト住宅メーカーへの信頼失墜が挙げられます。やまぜんホームズと同様のビジネスモデルを展開する企業に対して、顧客や協力業者の警戒感が高まることは避けられません。これにより、健全な経営を行っているローコスト住宅メーカーも、新規顧客の獲得や協力業者との関係構築において困難に直面する可能性があります。

一方で、この事件は業界全体にとって重要な教訓ともなっています。過度なコスト削減による品質低下、アフターサービス体制の軽視、多角化戦略の失敗など、やまぜんホームズが犯した経営上の過ちは、他の企業にとって反面教師となります。今後、業界全体でより健全な経営体制の構築や、顧客保護制度の充実が求められることになるでしょう。

地域経済への主な影響

関連企業への打撃:協力業者、資材供給業者の売上減少

住宅供給体制の空白:地域の新築住宅供給能力の低下

金融機関への影響:融資回収リスクの顕在化

消費者信頼の失墜:地域住宅業界全体への不信拡大

今後の対応と再発防止への教訓

Q: 再発防止策は何?

A: 経営透明性向上、財務体質強化、顧客保護制度充実が急務です。

やまぜんホームズの経営破綻を受けて、業界全体で再発防止策の検討が急務となっています。まず最も重要なのは、経営の透明性向上です。同社の場合、2019年頃から会計処理に関する問題が指摘されていたにも関わらず、適切な情報開示が行われていませんでした。今後は、財務状況の定期的な開示や、第三者による経営監査の実施など、経営の透明性を確保する仕組みの構築が必要です。

財務体質の強化も不可欠です。ローコスト戦略を採用する企業は、利益率が低く資金繰りが厳しくなりがちです。このため、適切な自己資本比率の維持、キャッシュフロー管理の徹底、リスク分散投資の実施など、財務基盤の強化が求められます。また、過度な多角化は避け、本業への集中投資を行うことで、経営資源の効率的活用を図る必要があります。

顧客保護制度の充実も重要な課題です。現在の住宅完成保証制度は任意加入であり、すべての顧客が保護されているわけではありません。今後は、保証制度への加入義務化や、保証内容の拡充、保証料の軽減など、より実効性のある顧客保護制度の構築が必要です。また、契約時の説明義務の強化や、クーリングオフ制度の拡充なども検討すべき課題です。

業界団体による自主規制の強化も求められます。建設業界では、協力業者への支払い条件や、アフターサービス体制の基準など、業界全体で遵守すべきルールの策定が必要です。また、経営状況に問題のある企業の早期発見・指導体制の構築や、業界内での情報共有システムの整備なども重要な取り組みとなります。

消費者教育の充実も欠かせません。住宅購入は人生最大の買い物の一つでありながら、多くの消費者は建設会社の選び方や契約内容の確認方法について十分な知識を持っていません。今後は、住宅購入に関する消費者教育の充実や、相談窓口の拡充、情報提供体制の強化などが必要です。特に、価格だけでなく、企業の財務状況や施工実績、アフターサービス体制なども含めた総合的な判断基準の普及が重要です。

最後に、行政による監督体制の強化も検討すべき課題です。現在の建設業法では、経営状況の悪化した企業への指導・監督体制が十分とは言えません。今後は、定期的な経営状況の報告義務化や、問題企業への早期介入制度の創設、顧客保護のための緊急措置制度の整備などが求められます。

再発防止策の提案

| 分野 | 具体的施策 | 実施主体 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 経営透明性 | 財務状況の定期開示義務化 | 行政・業界団体 | 高 |

| 財務体質 | 自己資本比率基準の設定 | 業界団体 | 高 |

| 顧客保護 | 住宅完成保証制度の義務化 | 行政 | 高 |

| 業界自主規制 | 支払い条件の標準化 | 業界団体 | 中 |

| 消費者教育 | 住宅購入ガイドラインの普及 | 行政・消費者団体 | 中 |

| 行政監督 | 早期介入制度の創設 | 行政 | 中 |

まとめ – やまぜんホームズ問題が示す業界の課題

やまぜんホームズの経営破綻は、単一企業の問題を超えて、日本の住宅業界が抱える構造的課題を浮き彫りにしました。ローコスト戦略による過度な価格競争、アフターサービス体制の軽視、多角化戦略の失敗、そして経営の不透明性など、同社が犯した過ちは他の企業にとっても重要な教訓となります。

最も深刻なのは、建築中の住宅を抱える顧客や未払い代金を抱える協力業者への影響です。これらの被害者は、企業の経営判断の結果として大きな損失を被ることになりました。このような被害を防ぐためには、顧客保護制度の充実や、業界全体での自主規制強化が不可欠です。

今回の事件を機に、住宅業界全体でより健全な経営体制の構築と、顧客第一主義の徹底が求められます。価格競争だけでなく、品質やサービス、企業の信頼性を重視した競争環境の構築こそが、業界の持続的発展につながるのです。

消費者の皆様には、住宅購入の際は価格だけでなく、企業の財務状況、施工実績、アフターサービス体制なども総合的に判断していただくことをお勧めします。また、住宅完成保証制度への加入確認や、契約内容の詳細な検討も重要です。

やまぜんホームズとの契約でお困りの方は、一人で悩まず、上記の相談窓口や弁護士にご相談ください。同じ被害を受けた方々との情報交換も有効です。諦めずに、適切な対応を取ることが重要です。

参考リンク・相談窓口

コメント