【マンションの空き家問題】 その現状と対策

日本の住宅市場において、マンションの空き家問題が深刻化しています。総務省の調査によると、全国の空き家総数846万戸のうち、なんと56.2%がマンションなどの共同住宅です。この数字は多くの人が想像する以上に高く、空き家問題が戸建て住宅だけでなく、マンション市場にも大きな影響を与えていることを示しています。

少子高齢化や人口減少が進む日本社会において、この問題は今後さらに深刻化することが予想されます。本記事では、マンション空き家の現状分析から具体的な対策、そして将来を見据えた予防策まで、所有者や管理組合が取るべき行動について詳しく解説します。

マンション空き家問題の「現状」

空き家の実態と統計データ

Q: マンションの空き家はどのくらい存在するの?

A: 全国の空き家総数846万戸のうち、共同住宅が475万戸で56.2%を占めています。この数字は年々増加傾向にあり、特に都市部で深刻化しています。

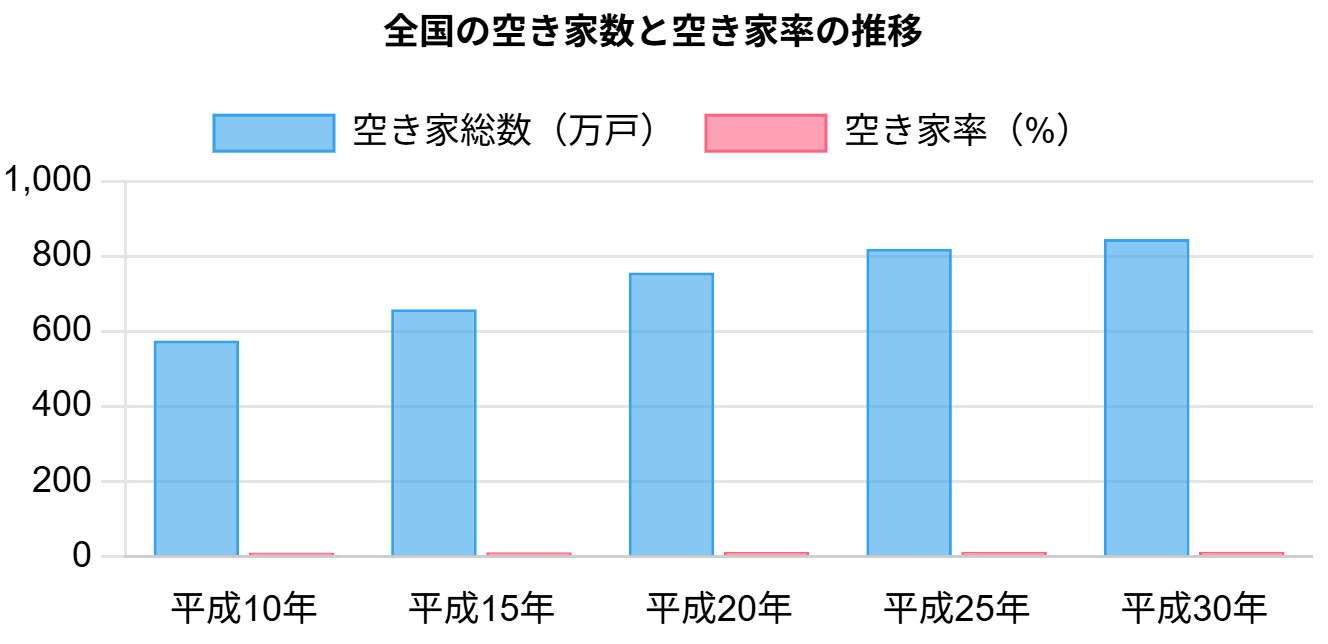

総務省が公表している「平成30年住宅・土地統計調査」によると、国内の空き家総数は846万戸に達し、総住宅数に対する空き家率は13.6%で過去最高を記録しています。この調査は5年ごとに実施されており、昭和38年の調査開始以来、空き家率は一貫して上昇を続けています。特に注目すべきは、アパートやマンションといった共同住宅の空き家が475万戸と、戸建て住宅の317万戸を大幅に上回っている点です。

この数字は、「空き家問題=戸建て住宅の問題」という従来の認識を覆すものです。マンションの空き家問題は、戸建て住宅とは異なる特有の課題を抱えており、より複雑で深刻な社会問題となっています。特に都市部では、高齢化に伴う相続問題や住み替えによって空き家が増加しており、今後も増加傾向が続くと予測されています。

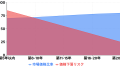

上記のグラフからも明らかなように、空き家数は平成10年の576万戸から平成30年には846万戸へと約1.5倍に増加しています。特に注目すべきは、空き家率の上昇が継続していることで、これは新築住宅の供給が需要を上回り続けていることを示しています。国土交通省の予測によれば、このままのペースで空き家が増加すると、2033年には空き家率が20%を超え、2038年には約2,000万戸に達するとされています。

空き家の種類と分類

Q: 空き家にはどんな種類があるの?

A: 二次的住宅、賃貸用、売却用、その他の住宅の4種類に分類されます。特に「その他の住宅」が問題視されており、相続や転居後に放置されるケースが多いです。

二次的住宅

別荘やセカンドハウスなど、普段の生活とは別に、たまに寝泊まりするための住宅を指します。季節的・週末的に使用される住宅で、常時は居住していません。リゾート地や観光地に多く見られ、所有者は明確で管理されているケースが多いため、社会問題化しにくい特徴があります。

全空き家に占める割合は約5%と比較的少なく、計画的に利用されていることが多いため、放置空き家問題とは性質が異なります。

賃貸用住宅

賃貸用の住宅において借り手がついていない期間が長く続いている物件です。賃貸市場に出されているものの、立地条件や建物の老朽化、家賃設定などの理由で入居者が決まらず、空き家状態が続いています。

全空き家の約52%を占め、最も多い空き家タイプです。特に地方都市や郊外では、人口減少により需要が減少し、空室率が高まる傾向にあります。所有者は賃貸収入を目的としているため、最低限の管理は行われていることが多いです。

売却用住宅

売りに出されている住宅で、売却先が決まって入居するまでの間は空き家としてカウントされます。市場に流通している過程の住宅であり、一時的な空き家状態と言えます。

全空き家の約3%と割合は少なく、売却を目的としているため比較的短期間で所有者が変わることが多いです。ただし、価格設定が高すぎる場合や立地条件が悪い場合は、長期間売れ残り、管理状態が悪化するリスクもあります。

その他の住宅

上記3つのいずれにも属さない住宅です。例えば、転勤・入院などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅、将来の建て替えなどのために取り壊す予定の住宅、親の家を相続したが住む予定のない住宅などが含まれます。

全空き家の約40%を占め、特に問題視されているのがこのカテゴリーです。所有者の意向が不明確で、活用や処分の予定がないまま放置されるケースが多く、管理不全による周辺環境への悪影響が懸念されています。

空き家の中でも特に「その他の住宅」と「賃貸用住宅」が大きな割合を占めています。「その他の住宅」は相続や転居後に活用方法が決まらないまま放置されるケースが多く、管理不全による劣化や周辺環境への悪影響が懸念されています。一方、「賃貸用住宅」は所有者が賃貸収入を目的としているため最低限の管理は行われていますが、需要と供給のミスマッチにより長期間空室状態が続くことが問題となっています。

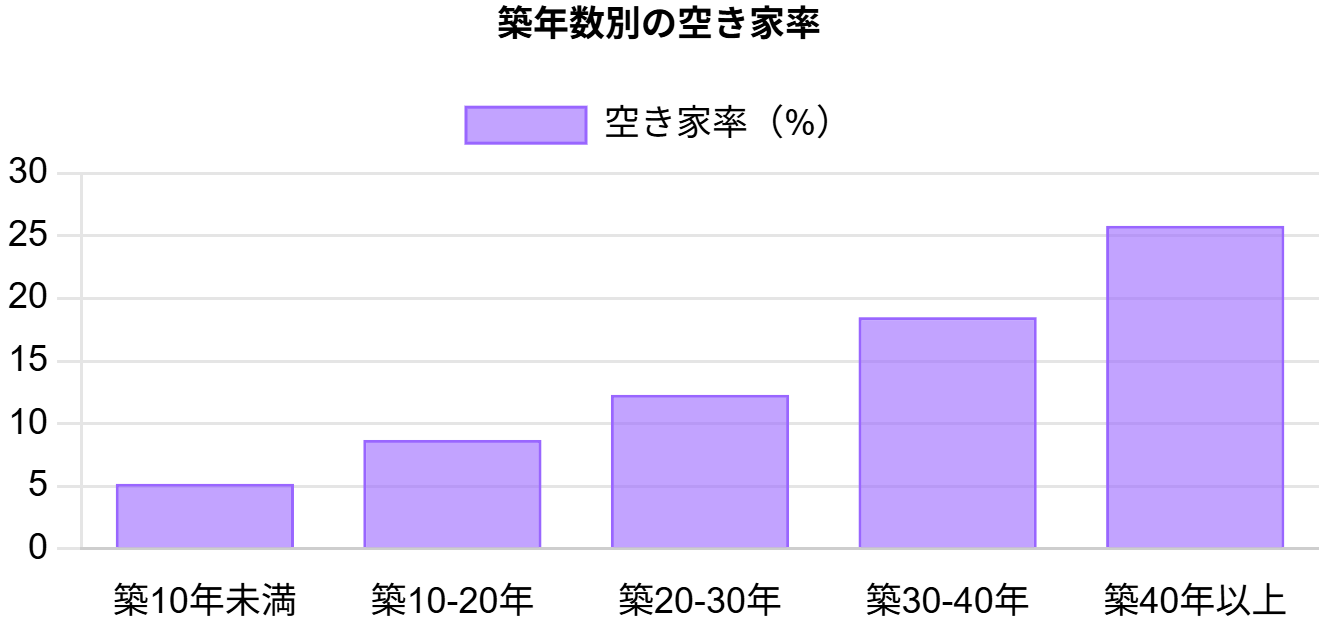

築年数と空き家率の関係

Q: 古いマンションほど空き家が多いの?

A: その通りです。築年数が経過するほど空き家率は上昇し、築40年以上のマンションでは25%以上が空き家となっています。高齢化と相続問題が大きな要因です。

国土交通省の調査によると、マンションの築年数と空き家率には明確な相関関係があります。築10年未満のマンションでは空き家率が5.2%程度ですが、築年数が増えるにつれて空き家率も上昇し、築40年以上のマンションでは25.8%と4倍以上に達しています。

この傾向が生じる主な理由としては、以下の要因が考えられます。

築古マンションの所有者は高齢化しており、国土交通省の「マンション総合調査」によれば、築40年以上のマンションでは世帯主が70歳以上の割合が55.9%に達しています。高齢化に伴い、介護施設への入居や死亡による相続などで空き家化するケースが増加しています。

築古マンションは設備や間取りが現代のニーズに合わなくなり、住み替えが進む傾向があります。特にエレベーターがない、断熱性能が低い、インターネット環境が整っていないなどの理由で、若い世代から敬遠されがちです。また、リフォームコストが高額になるため、賃貸や売却も難しくなります。

所有者が亡くなった後、相続人が既に別の住居を持っているケースが多く、相続したマンションに住む予定がないまま放置されるケースが増えています。また、相続人間での権利関係が複雑化し、売却や活用の意思決定ができないまま空き家状態が続くこともあります。

築年数が経過したマンションでは大規模修繕の頻度が増え、修繕積立金が値上げされる傾向があります。特に1970年代(築40年~50年)とバブル期の物件では、管理費や修繕積立金の負担が大きく、所有者が経済的理由から手放したいと考えても買い手がつかず、空き家状態が続くケースが増えています。

マンション空き家の「深刻な問題」

建物の劣化と管理不全

Q: 空き家になると建物はどうなるの?

A: 換気不足でカビや腐食が進み、配管詰まりで周囲の住戸にも影響します。人が住まないことで劣化速度が通常の2~3倍に加速するケースもあります。

建物は建てたら終わりではなく、快適に使い続けるためには適切な管理が不可欠です。人が居住していない空き家では、日常的な換気による空気の入れ替えが行われないため、室内の湿度が高くなりカビの発生や木部の腐食が進行します。特に日本の高温多湿な気候では、わずか半年の放置でも深刻なカビ被害が発生することがあります。

また、定期的な清掃も行われないため、害虫の繁殖や配管の詰まりなどが発生し、隣接する住戸にも悪影響を及ぼす可能性があります。特にマンションの場合、上下左右に住戸が隣接しているため、一室の管理不全が複数の住戸に影響を与えるリスクが高くなります。

空き家で進行する主な劣化現象

- 排水トラップの水が蒸発し、下水臭や害虫の侵入経路になる

- 湿気によるカビの大量発生と壁紙・クロスの剥離

- 木部の腐食や金属部分の錆の進行

- 給排水管の錆や詰まりによる水漏れリスク

- 害虫・害獣の侵入と繁殖(ゴキブリ、ネズミなど)

- 設備機器の故障(長期不使用による機能低下)

- エアコンや換気扇のカビ・埃の蓄積

- フローリングの反り・浮き上がり

住宅設備メーカーの調査によると、空き家の劣化速度は通常の居住中の住宅と比較して約2~3倍速いとされています。特に水回りの設備は、使用しないことで逆に劣化が進むという特性があります。例えば、トイレや排水口のトラップに溜まった水が蒸発すると、下水からの悪臭や害虫の侵入経路となります。また、給湯器や配管内の水が長期間滞留することで、錆や腐食が進行しやすくなります。

修繕積立金・管理費の不足問題

Q: 空き家が増えるとマンション運営はどうなる?

A: 管理費滞納で修繕計画が破綻し、マンション全体の維持が困難になります。所有者不明物件が増えると、意思決定も困難になり悪循環に陥ります。

マンションの空き家で特に深刻なのが、所有者不明による管理費や修繕積立金の滞納問題です。高齢の所有者が入院や老人ホーム入所により長期間不在となり、その間に亡くなってしまうケースが増加しています。相続人が明確でない場合や、相続放棄されるケースでは、管理費や修繕積立金が回収できなくなります。

国土交通省の「マンション総合調査」によれば、築40年以上のマンションでは、所有者が所在不明または連絡先不通の住戸がある割合が13.7%に達しています。これらの住戸からは管理費や修繕積立金が徴収できないため、マンション全体の管理運営に支障をきたします。

東京圏中古マンションの平均管理費(2019年度)

| 費用項目 | 報酬(円/戸) | 単価(円/㎡) | 年間合計(円/戸) |

|---|---|---|---|

| 管理費 | 12,211 | 188 | 146,532 |

| 修繕積立金 | 10,683 | 166 | 128,196 |

| 合計 | 22,894 | 355 | 274,728 |

出典:レインズ(不動産流通機構)2019年度データ

上記の表が示すように、マンションの所有者は月額平均で約23,000円、年間では約275,000円の管理費と修繕積立金を支払う必要があります。これらの費用が滞納されると、マンション全体の管理運営に支障をきたし、必要な修繕が先送りされるリスクが高まります。

特に問題なのは、所有者不明の住戸が増えると、区分所有法で定められた重要事項の決議に必要な合意形成が困難になることです。規約の変更には区分所有者の4分の3以上、建て替えには5分の4以上の賛成が必要ですが、所有者不明の住戸が増えると、これらの決議が事実上不可能になり、マンション全体が機能不全に陥るリスクがあります。

スラム化と治安悪化のリスク

Q: 空き家が多いマンションはどうなるの?

A: 管理不全で見た目が荒れ、犯罪の温床となりスラム化するリスクがあります。空き家率が30%を超えると急速に環境悪化が進むという研究結果もあります。

空き家が放置されると建物の劣化だけでなく、見た目も荒れ放題になり周辺の街並みとの調和を乱します。管理が十分でない状態が続くと、不審者の溜まり場や犯罪の温床となり、治安面でも深刻な問題を引き起こします。警察庁の統計によれば、空き家率の高い地域では侵入窃盗や放火などの犯罪発生率が約1.5倍高くなる傾向があります。

特に深刻なのは、1棟のマンション内で複数の空き家が発生した場合です。米国の都市問題研究では、集合住宅の空き家率が30%を超えると、急速に環境悪化が進み、残りの居住者も転出を検討し始める「ティッピングポイント」に達するという研究結果があります。これは「割れ窓理論」とも関連しており、小さな荒廃の兆候が放置されると、より大きな問題を引き起こす悪循環に陥るというものです。

実際に日本でも、滋賀県野洲市の「美和コーポ」のように、空き家が増加して管理組合が機能しなくなり、最終的に行政が「特定空き家」に指定して解体に踏み切るケースが報告されています。この事例では、解体費用1億1800万円を所有者に請求することになり、1所有者あたり約1300万円の負担が発生しました。このような事態を防ぐためにも、空き家の増加には早期に対処することが重要です。

資産価値の大幅下落

Q: 空き家が多いマンションの価値はどうなる?

A: 需要低下により資産価値が大幅に下落し、売却が困難になります。管理状態の悪化と空き家率の上昇は、価格下落の負のスパイラルを生み出します。

マンションの資産価値は、建物自体の状態だけでなく、管理状況や居住環境にも大きく左右されます。空き家が増加すると、前述した建物の劣化、管理状況の悪化、治安の問題などが複合的に作用し、資産価値の下落を加速させます。

不動産鑑定の専門家によれば、同じ築年数・立地条件のマンションでも、空き家率が10%を超えると市場価格が5~10%下落し、空き家率が20%を超えると15~25%下落するという調査結果があります。これは、空き家の増加が「住みたくないマンション」というイメージを形成し、需要を大きく減少させるためです。

さらに深刻なのは、一度資産価値が下落し始めると、「売りたくても売れない」という状況に陥り、さらに空き家が増加するという負のスパイラルに陥ることです。特に築古マンションでは、修繕積立金の値上げや大規模修繕の必要性が高まる時期と空き家の増加が重なることで、残された区分所有者の経済的負担が増大し、さらなる転出を促すという悪循環が生じやすくなります。

空き家増加による資産価値下落の悪循環

- 高齢化や相続などにより空き家が発生

- 管理費・修繕積立金の滞納が増加

- 必要な修繕が先送りされ、建物の劣化が進行

- マンションの魅力が低下し、新規購入者が減少

- 資産価値が下落し、売却が困難に

- 経済的理由から更に空き家が増加

- 管理組合の機能不全により、さらに管理状態が悪化

この悪循環を断ち切るためには、空き家が増加する前の早期対策が重要です。管理組合による適切な管理体制の構築、空き家の活用促進、必要に応じた建て替えや再開発の検討など、マンション全体としての取り組みが求められます。また、個々の所有者も、空き家を長期間放置せず、賃貸や売却などの活用を積極的に検討することが重要です。

マンション空き家問題への「効果的な対策」

中古住宅市場の活性化

Q: 空き家問題解決の根本的な方法は?

A: 新築偏重から脱却し、中古住宅市場を活性化することが重要です。日本の中古住宅流通シェアは欧米の5分の1以下という現状を変える必要があります。

空き家問題の背景には、少子高齢化による人口減少と住宅供給の過多があります。日本では人口が減少しているにもかかわらず、新築住宅の供給が続いており、住宅ストックが需要を上回る状況が続いています。この状況を改善するためには、新築住宅の供給を適正化するとともに、既存の中古住宅の流通を促進することが重要です。

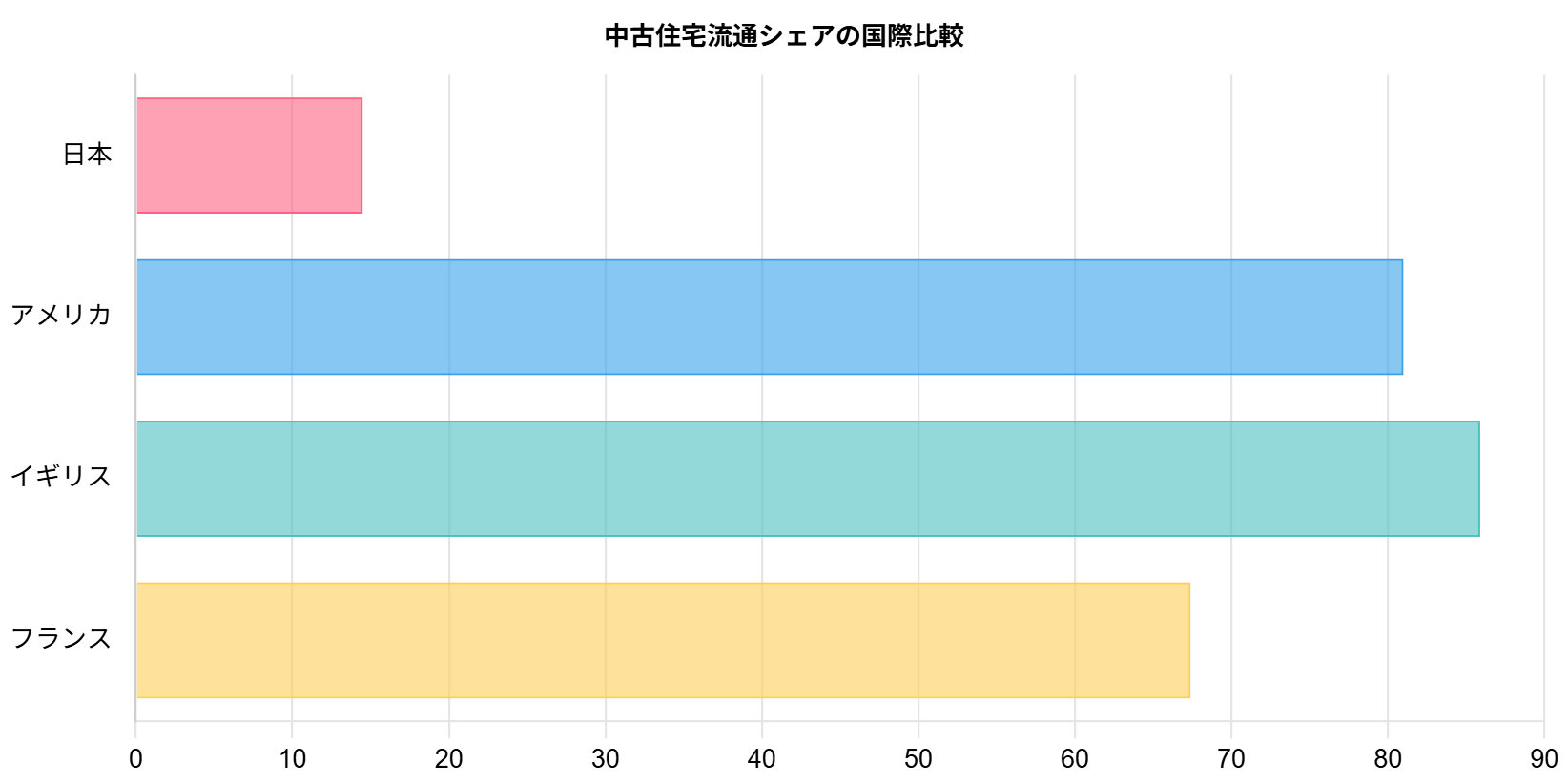

国土交通省の資料によると、日本の全住宅流通量に占める中古住宅のシェアはわずか14.5%で、イギリスの85.9%、アメリカの81.0%、フランスの67.4%と比べて圧倒的に低い状況です。この「新築信仰」とも呼ばれる日本特有の住宅市場の構造が、空き家問題を悪化させる一因となっています。

上記のグラフが示すように、日本の中古住宅市場は国際的に見ても極めて未成熟です。この状況を改善するためには、以下のような取り組みが必要とされています。

中古住宅の品質や状態を客観的に評価するインスペクションを普及させることで、購入者の不安を解消し、適正な価格形成を促進します。2018年4月の宅建業法改正により、不動産取引時にインスペクションの実施有無を説明することが義務付けられましたが、さらなる普及が求められています。

建築時からの修繕・リフォーム履歴、設備の交換記録などを「住宅履歴情報(住宅版カルテ)」として整備・保存することで、中古住宅の資産価値を適正に評価できる環境を整えます。これにより、築年数だけでなく実際の状態に基づいた価格形成が可能になります。

現在、住宅ローン減税や不動産取得税の軽減措置などで新築住宅が優遇されている状況を見直し、中古住宅の購入やリフォームに対する支援を強化します。例えば、中古住宅購入後のリフォーム費用に対する税額控除の拡充などが検討されています。

中古住宅を現代のニーズに合わせて大規模改修するリノベーションの普及を促進します。特に若い世代を中心に、自分好みにカスタマイズできるリノベーション住宅の人気が高まっており、この流れを後押しすることで中古住宅の新たな価値創出が期待できます。

これらの取り組みを総合的に進めることで、「中古住宅=古くて価値が低い」という従来の認識を変え、適切に管理・リフォームされた中古住宅が「資産として評価される」市場環境を整えることが重要です。そうすることで、空き家の有効活用が促進され、空き家問題の解決につながると期待されています。

マンションの長寿命化と適切な評価

Q: マンションはどのくらい長持ちするの?

A: 適切な管理で120年、外装次第で150年まで延命可能な研究結果があります。法定耐用年数47年は税法上の数値に過ぎず、実際の寿命はメンテナンス次第で大きく変わります。

一般的な鉄筋コンクリート造マンションの法定耐用年数は47年ですが、これは減価償却計算のための税法上の数値であり、実際の物理的寿命とは異なります。建築研究所や日本建築学会の研究によれば、適切に管理された鉄筋コンクリート造の建物は、構造体としては100年以上の寿命を持つとされています。

実際、欧米では築100年を超える集合住宅が現役で使用されている例も多く、日本でも適切な維持管理とリノベーションにより、長期間にわたって使用価値を維持できることが実証されつつあります。特に構造躯体が健全であれば、設備や内装を現代のニーズに合わせて更新することで、新築に劣らない居住性を確保することが可能です。

マンションの寿命を左右する主な要素

• コンクリートの中性化進行度

• 鉄筋の腐食状況

• ひび割れや漏水の有無

• 耐震性能の確保

• 定期的な点検・診断

• 適切な時期の大規模修繕

• 修繕積立金の適正な設定

• 管理組合の機能性

• 給排水管の更新状況

• 電気設備の更新

• エレベーターの更新

• 断熱性能の向上対策

マンションを長寿命化するためには、「長期修繕計画」に基づく計画的な維持管理が不可欠です。一般的に、マンションの大規模修繕は12~15年周期で実施され、1回目は築12~15年、2回目は築25~30年、3回目は築37~45年頃に行われます。これらの修繕を適切に実施することで、建物の劣化を防ぎ、資産価値を維持することができます。また、単なる現状維持の修繕だけでなく、時代のニーズに合わせた性能向上リフォーム(断熱性能の向上、バリアフリー化、設備の高機能化など)を組み合わせることで、マンションの価値を高めることも可能です。

国の施策と制度活用

Q: 国はどんな対策を実施しているの?

A: 安心R住宅、長期優良住宅認定、管理計画認定制度などを推進しています。これらの制度を活用することで、マンションの資産価値維持と空き家予防につながります。

安心R住宅制度

国土交通省が2017年に創設した「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度」(通称:安心R住宅)は、中古住宅の流通促進を目的とした制度です。耐震性があり、インスペクション(建物状況調査)が行われ、リフォーム提案が付いている中古住宅に「安心R住宅」のロゴマークを付与することで、消費者が安心して中古住宅を選べる環境を整えています。

- 耐震性の確保(新耐震基準適合等)

- インスペクションの実施

- リフォーム提案または実施済み

- 住宅履歴情報の保管状況の開示

- 瑕疵保険の加入

長期優良住宅認定制度

2009年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定制度で、長期にわたって良好な状態で使用できる優良な住宅を認定し、税制優遇などの支援を行うものです。当初は新築住宅が対象でしたが、2022年の法改正により既存住宅も対象となり、中古マンションの長寿命化にも活用できるようになりました。

- 劣化対策(構造躯体の耐久性)

- 耐震性(等級2相当以上)

- 維持管理・更新の容易性

- 省エネルギー性能

- 維持保全計画の策定

マンション管理計画認定制度

2022年4月から開始された「マンション管理計画認定制度」は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正により創設されました。管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たしている場合に地方自治体が認定する制度で、管理状況の「見える化」により、適切に管理されているマンションの資産価値維持を図ることを目的としています。

- 管理組合の運営体制

- 管理規約の内容

- 管理組合の経理状況

- 長期修繕計画の内容と資金積立

- 修繕の実施状況

これらの制度は、マンションの適切な管理と資産価値の維持・向上を促進するものであり、空き家問題の予防にも寄与すると期待されています。特に「マンション管理計画認定制度」は、マンションの管理状態を客観的に評価・認定することで、購入検討者が管理状態の良いマンションを選びやすくなり、適切に管理されたマンションの市場価値を高める効果が期待されています。

また、2023年には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が改正され、管理不全マンションへの行政の関与強化や、老朽化マンションの再生円滑化のための措置が拡充されました。これにより、管理組合の機能が低下したマンションや所有者不明住戸が多いマンションについても、適切な管理や再生が進められることが期待されています。

築40年超マンションの急増と対策

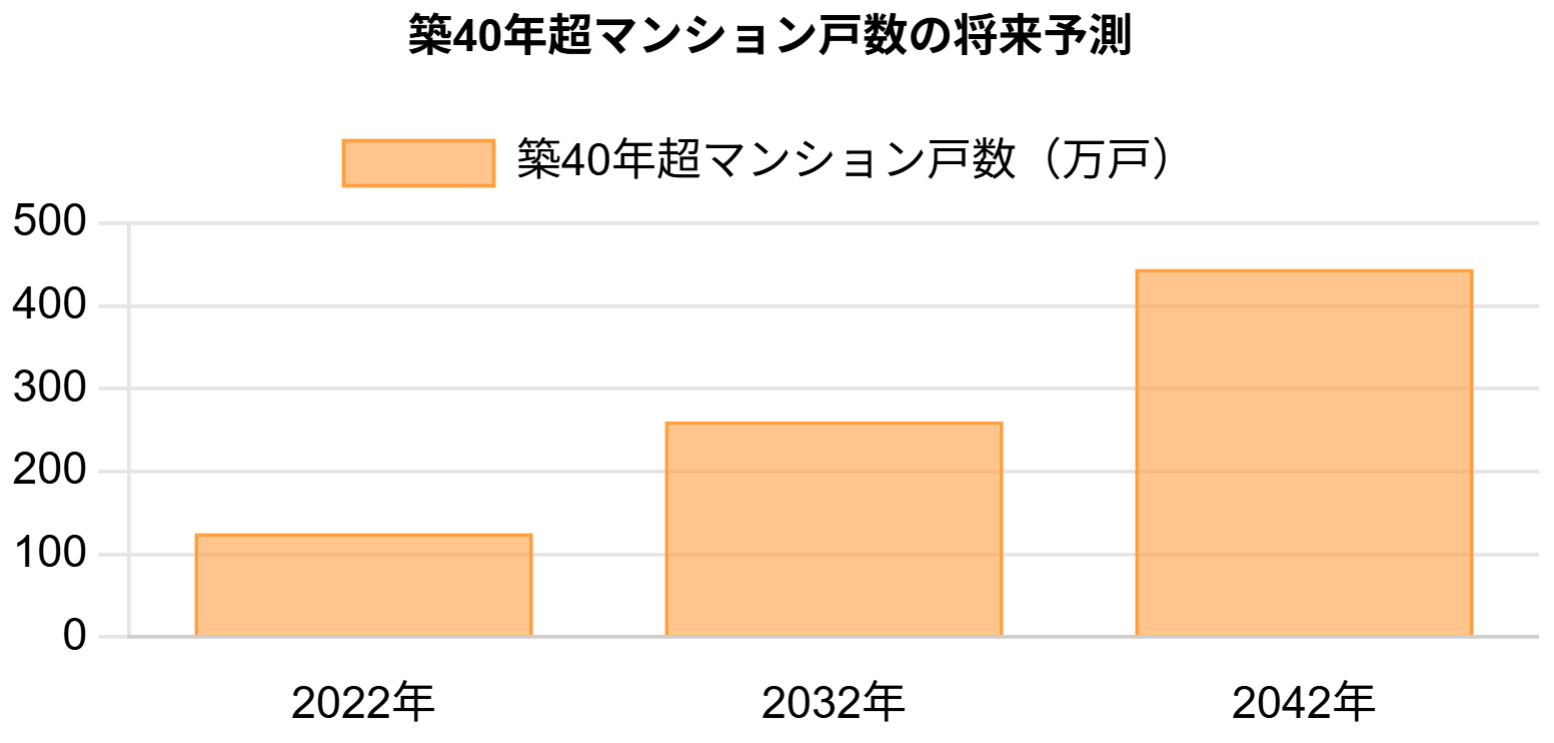

Q: 今後、古いマンションはどれくらい増えるの?

A: 築40年超のマンションは2022年の約126万戸から、2042年には約445万戸と3.5倍に急増する見込みです。早急な対策が必要です。

国土交通省の調査によると、築40年超のマンションは2022年末時点で約125.7万戸ですが、2032年には約260.8万戸、2042年には約445.0万戸と急激に増加する見込みです。これは、1980年代から1990年代にかけてのマンション建設ブームの影響で、今後20年間で築40年を迎えるマンションが大量に発生するためです。

築40年を超えるマンションでは、大規模修繕の頻度が増加し、給排水管の全面更新、外壁の全面改修、エレベーターの更新など、高額な修繕工事が必要になります。これらの修繕費用は1戸あたり数百万円に及ぶことも多く、所有者の経済的負担が大きくなります。また、修繕積立金の大幅な値上げが必要になるケースも多く、これが空き家増加の一因となっています。

築40年超マンションで想定される主な課題

- 給排水管の全面更新(1戸あたり100~200万円)

- 外壁・屋上防水の全面改修(1戸あたり150~300万円)

- エレベーターの全面更新(1戸あたり50~100万円)

- 電気設備の全面更新(1戸あたり50~100万円)

- 修繕積立金の大幅値上げ(月額2~3万円増加も)

- バリアフリー対応の必要性

- 省エネ性能向上への対応

- 建て替えか長寿命化かの判断

これらの課題に対応するためには、早期からの計画的な準備が重要です。管理組合では長期修繕計画の見直しと修繕積立金の適正化、所有者個人では将来の修繕費用負担を見据えた資金計画や、必要に応じた売却・住み替えの検討が求められます。また、国や自治体による築古マンションの再生支援制度の活用も重要な選択肢となります。

空き家所有者が取るべき「具体的行動」

定期的な管理とメンテナンス

Q: 空き家の資産価値を保つには何をすべき?

A: 月1回の換気・清掃・通水で劣化を防ぎ、定期的な点検が重要です。放置期間が長いほど修復費用が指数関数的に増加するため、継続的な管理が経済的にも有効です。

空き家の管理で最も重要なのは「定期的な訪問」です。建物は人が住まなくなると急速に劣化が進むため、最低でも月1回は訪問して基本的なメンテナンスを行う必要があります。住宅メーカーの調査によると、月1回の適切な管理を行った空き家と、全く管理しなかった空き家では、5年後の修復費用に10倍以上の差が生じるという結果も報告されています。

特に重要なのは「換気」「通水」「清掃」の3つです。これらを怠ると、カビの発生、配管の詰まり、害虫の発生など、様々な問題が連鎖的に発生し、最終的には大規模な修繕が必要になる可能性があります。

月1回の必須メンテナンス詳細チェックリスト

• 全ての窓を開放し、対角線上の窓で風の通り道を作る

• クローゼット・押入れ・収納扉も全て開放

• 浴室・洗面所・トイレの換気扇を30分以上稼働

• 各部屋のカビ・結露の発生状況をチェック

• 湿度が高い場合は除湿器を設置

【通水・水回り点検(所要時間:20分)】

• 全ての蛇口から1分以上通水し、水の出具合を確認

• トイレの水を流し、排水状況を確認

• 浴槽に水を張り、排水の流れを確認

• 洗濯機の給水・排水ホースの状態確認

• 水漏れ・異臭・詰まりの有無をチェック

【清掃・点検作業(所要時間:40分)】

• 掃除機がけ(特に隅や家具の下)

• 水回りの拭き掃除と消毒

• 郵便受けの整理と不要なチラシの処分

• 害虫・害獣の侵入痕跡チェック

• 電気設備の動作確認(照明・コンセント)

【建物外部の点検(所要時間:15分)】

• 外壁のひび割れ・汚れの状況確認

• ベランダの排水溝の詰まりチェック

• 玄関ドア・窓の施錠状況確認

• 植栽がある場合の剪定・除草

• 近隣への迷惑(騒音・臭い等)がないか確認

季節別の特別メンテナンス

• エアコンフィルター清掃

• 結露対策の見直し

• 害虫駆除剤の設置

夏(6-8月)

• 除湿器の設置・稼働

• カビ防止剤の設置

• 台風前の点検・補強

秋(9-11月)

• 落ち葉の清掃

• 冬支度の準備

• 暖房設備の点検

冬(12-2月)

• 凍結防止対策

• 雪害対策

• 暖房による結露対策

賃貸活用と管理代行サービス

Q: 自分で管理できない場合はどうすれば?

A: 賃貸に出すか、月1万円程度で空き家管理サービスを利用できます。賃貸なら管理費をカバーしつつ収益も得られ、管理サービスなら手間をかけずに資産価値を維持できます。

所有者が遠方に住んでいる場合や、高齢で定期的な管理が困難な場合は、賃貸活用や管理代行サービスの利用を検討することが重要です。特に賃貸活用は、家賃収入により管理費や修繕積立金をカバーできるだけでなく、人が住むことで建物の劣化を防ぐ効果もあります。

国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、相続により取得した住宅の約35%が賃貸として活用されており、適切な家賃設定と管理により安定した収益を得ているケースが多く報告されています。

賃貸活用のメリット・デメリット

• 家賃収入で管理費・修繕積立金をカバー

• 人が住むことで設備劣化を防止

• 不動産所得として経費計上可能

• 定期借家契約で将来の売却に対応

• 固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)

【デメリット・注意点】

• 入居者募集・管理の手間

• 家賃滞納や入居者トラブルのリスク

• 原状回復費用の負担

• 確定申告の必要性

• 売却時の立ち退き交渉

空き家管理サービス

• 月1回の見回り・点検

• 換気・通水・簡易清掃

• 郵便物整理・ポスティング除去

• 異常発生時の緊急対応

• 月次報告書の提出

【費用・選び方】

• 月額費用:8,000円~15,000円

• 地元の不動産会社が安心

• 緊急時の対応体制を確認

• 損害保険の加入状況

• 追加サービスの充実度

賃貸活用時の収支シミュレーション例

| 項目 | 報酬(円) | 年額(円) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 家賃 | 8万 | 96万 | 築20年・2LDK想定 |

| 管理費 | -12,000 | -144,000 | マンション管理費 |

| 修繕積立金 | -10,000 | -12万 | マンション修繕積立金 |

| 賃貸管理費 | -4,000 | -48,000 | 家賃の5%を想定 |

| 固定資産税等 | -8,333 | -10万 | 年額を月割り |

| 手取り収入 | 45,667 | 54万8000 | 税引き前 |

※原状回復費用、空室期間、得られる税金等は別途が必要です

売却タイミングと税制優遇

Q: 売却するならいつがベストタイミング?

A: 住まなくなってから3年以内なら3000万円特別控除が適用可能です。また、相続の場合は相続開始から3年10ヶ月以内に売却すれば同様の控除が受けられます。

マンションの売却を検討する場合、税制面での優遇措置を最大限活用することが重要です。特に「居住用財産の3000万円特別控除」は、売却益から最大3000万円を控除できる非常に有利な制度ですが、適用には厳格な要件があります。

この特例は、自分が住んでいた住宅を売却する場合に適用されますが、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。つまり、転居や相続により空き家になった場合でも、3年以内に売却すれば特例の適用が可能です。

主な税制優遇措置と適用要件

【居住用財産の3000万円特別控除】

適用要件

• 自己居住用の住宅であること

• 住まなくなってから3年以内の売却

• 売却先が親族等の特別関係者でないこと

• 前年・前々年に同特例を使用していないこと

節税効果

• 譲渡益3000万円まで非課税

• 所得税・住民税合わせて最大約600万円の節税

• 他の特例との併用も一部可能

【軽減税率の特例】

適用要件

• 所有期間が10年を超えること

• 3000万円特別控除と併用可能

• 居住用財産であること

税率

• 6000万円以下の部分:14.21%

• 6000万円超の部分:20.315%

• 通常の長期譲渡所得税率20.315%より有利

【相続空き家の3000万円特別控除】

適用要件

• 昭和56年5月31日以前建築の住宅

• 相続開始直前まで被相続人が居住

• 相続開始から3年10ヶ月以内の売却

• 売却価格が1億円以下

注意点

• 耐震リフォーム又は解体が必要

• 令和9年12月31日までの時限措置

• 相続人全員の合意が必要

売却タイミングの判断基準

【即座に売却すべきケース】

• 築40年超で大規模修繕が必要

• 郊外立地で需要が見込めない

• 管理費・修繕積立金が高額

• 相続税の納税資金が必要

【慎重に検討すべきケース】

• 駅近で賃貸需要がある

• 築20年以内で状態が良好

• 将来の住み替え予定がある

• 市場価格が上昇傾向

【保有継続を検討すべきケース】

• 都心部の好立地物件

• ブランドマンション

• 賃貸収益が見込める

• 再開発予定がある

売却を検討する際は、税制優遇の適用期限だけでなく、市場動向、物件の状態、将来の活用予定などを総合的に判断することが重要です。特に相続により取得した物件については、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)と売却による特例適用期限を考慮した計画的な対応が求められます。また、売却前には複数の不動産会社による査定を受け、適正な市場価格を把握することも重要です。

将来を見据えた予防策と心構え

家族での事前協議の重要性

Q: 空き家問題を未然に防ぐには何が大切?

A: 家族で「空き家になったときの対処法」を事前に話し合うことです。相続発生後では感情的な対立が生じやすく、合理的な判断が困難になるケースが多いです。

空き家になる主な理由は「相続で揉めている」「思い入れがあって処分できない」「活用方法が決まらない」というケースが大半です。これらの問題は、空き家になってからでは解決が困難ですが、事前に家族で話し合っておけば回避できます。特に高齢の親が住んでいるマンションについては、親が元気なうちに将来の方針を決めておくことが重要です。

司法書士会の調査によると、相続により空き家となった物件の約60%で、相続人間での意見対立が発生しており、その結果として平均3.2年間放置されているという報告があります。一方、事前に家族協議を行っていた場合は、相続発生から6ヶ月以内に方針が決定されるケースが80%以上を占めています。

家族協議で決めておくべき重要事項

• 相続後の居住予定の有無と期間

• 売却・賃貸・維持の優先順位

• 意思決定の最終責任者の指定

• 維持費用の負担方法と上限額

• 売却時期と最低価格の目安

【実務的な準備】

• 重要書類の保管場所と管理者

• 信頼できる不動産会社の選定

• 管理会社・管理組合との連絡体制

• 緊急時の対応手順

• 税理士・司法書士等専門家の確保

【感情面への配慮】

• 思い出の品の整理方法

• 各相続人の思い入れの確認

• 売却に反対する理由の理解

• 代替案(記念品保存等)の検討

• 定期的な見直し機会の設定

【法的・税務的準備】

• 遺言書の作成・見直し

• 相続税の概算と対策

• 生前贈与の活用検討

• 家族信託の活用可能性

• 成年後見制度の理解

効果的な家族協議の進め方

立地による戦略の使い分け

Q: 立地によって対策は変わるの?

A: 都心部は保有継続、郊外は早期売却が基本戦略となります。立地による資産価値の格差は今後さらに拡大すると予測されています。

不動産の価値を決める最大の要因は立地です。人口減少が進む日本では、立地による不動産価値の格差が今後さらに拡大することが予想されます。国土交通省の「不動産価格指数」によると、東京都区部のマンション価格は2013年を100とした場合、2023年には約150まで上昇している一方、地方圏では横ばいまたは下落傾向が続いています。

野村総合研究所の予測によれば、2040年には全国の住宅の約40%が空き家になる可能性があるとされていますが、この空き家の大部分は郊外や地方に集中すると予想されています。一方、都心部や交通利便性の高いエリアでは、人口減少下でも相対的に需要が維持され、資産価値も保たれる可能性が高いとされています。

上位15%(優良立地)

中位70%(一般立地)

下位15%(不利立地)

立地判断のチェックポイント

交通利便性

• 最寄り駅までの距離と所要時間

• 都心部へのアクセス時間

• 複数路線利用の可否

• バス便の充実度

生活利便性

• 商業施設の充実度

• 医療機関の近接性

• 教育機関の質と距離

• 公共施設の利用しやすさ

将来性

• 人口動態の推移

• 再開発計画の有無

• 新線開通等の交通整備

• 企業誘致の状況

競合状況

• 周辺の新築供給状況

• 類似物件の成約状況

• 賃貸市場の需給バランス

• 価格動向の推移

社会構造の変化への対応

Q: 今後の空き家問題はどう変化する?

A: 2035年には空き家率30%超の予測で、都市計画の見直しが必要です。個人レベルでは、コンパクトシティ化の流れを見据えた不動産選択が重要になります。

日本の人口は2008年をピークに減少に転じており、国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2050年には約9,515万人まで減少すると予測されています。この人口減少に伴い、住宅需要も大幅に減少し、野村総合研究所の予測では2035年に空き家率が30%を超えるとされています。

このような社会構造の変化に対応するため、国は「立地適正化計画」に基づくコンパクトシティ政策を推進しています。これは、都市機能を中心部に集約し、公共交通でつながった持続可能な都市構造を目指すものです。この政策により、居住誘導区域内の不動産は価値を維持しやすい一方、区域外の不動産は需要が大幅に減少する可能性があります。

今後20年間で予想される主な変化

• 総人口の約15%減少(2020年→2040年)

• 高齢者世帯の大幅増加

• 単身世帯の増加(全世帯の約40%)

• 相続による住宅取得の増加

• 住宅需要の質的変化

都市構造の変化

• コンパクトシティ政策の本格化

• 居住誘導区域の設定拡大

• 郊外住宅地の縮退

• 公共交通の再編・縮小

• インフラ維持費用の増大

住宅市場の変化

• 新築住宅供給の適正化

• 中古住宅流通の活性化

• リノベーション市場の拡大

• 住宅の長寿命化推進

• 立地による価値格差の拡大

技術・制度の変化

• IoT・AIを活用した住宅管理

• テレワークの普及と住宅ニーズ変化

• 空き家対策特措法の強化

• 税制・金融制度の見直し

• 住宅セーフティネットの充実

これらの変化を踏まえ、マンション所有者は以下の点を考慮した長期戦略を立てることが重要です。

社会変化に対応した不動産戦略

| 時期 | 社会情勢 | 推奨行動 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 2024年~2030年 | • 団塊世代の大量相続開始 • 空き家率20%突破 • コンパクトシティ政策本格化 |

• 立地の再評価と戦略見直し • 不利な立地物件の早期売却 • 家族協議の実施 |

• 暫定暫定の確認 • 市場価格の急変リスク |

| 2030-2035年 | • 空き家率30%突破 • 築40年超マンション急増 • 生存誘導区域の明示化 |

• 区域外物件の売却完了 • 築古物件の建て替え検討 • 管理組合機能の強化 |

• 修繕費用の大幅増加 • 管理組合の機能不全リスク |

| 2035-2040年 | • 人口減少の加速 • 都市機能のプリペイド完了 • 住宅市場の二極化進行 |

• 優良物件の価値最大化 • 新技術を活用した管理 • 次世代への継承準備 |

• 重大な価値問題の発生 • 制度変更への対応 |

このような長期的な社会変化を見据えると、マンション所有者は単に現在の収益性や利便性だけでなく、将来の都市構造や人口動態を考慮した戦略的な判断が求められます。特に、居住誘導区域の指定状況や公共交通の将来計画、周辺地域の開発予定などを定期的にチェックし、必要に応じて保有戦略を見直すことが重要です。

まとめ:今すぐ始める空き家対策

マンションの空き家問題は、個人の資産価値だけでなく、地域社会全体に深刻な影響を与える複合的な課題です。総務省の調査で明らかになった「空き家の56.2%がマンション」という事実は、従来の空き家対策の見直しを迫っています。この問題は今後さらに深刻化することが予想され、2035年には空き家率が30%を超えるという予測もあります。

しかし、適切な知識と早期の対策により、この問題は十分に対処可能です。重要なのは、問題が深刻化する前に行動を起こすことです。空き家問題は「放置すればするほど解決が困難になる」という特徴があり、早期対応が成功の鍵となります。

即座に取るべき行動

現状把握と評価

• 所有物件の立地条件と将来性の評価

• 現在の市場価値と賃貸需要の調査

• 管理費・修繕積立金の負担状況確認

• 築年数と今後の修繕計画の把握

緊急対応の実施

• 月1回の定期メンテナンス開始

• 管理代行サービスの検討・契約

• 税制優遇期限の確認と活用準備

• 信頼できる専門家の確保

長期戦略

戦略的方針の決定

• 家族での将来計画協議と合意形成

• 立地条件に基づく保有・処分戦略

• 賃貸活用・売却のタイミング計画

• 相続対策との連携検討

継続的な情報収集と見直し

• 最新の市場動向と法改正の把握

• 専門家との定期的な相談

• 家族間での意思疎通の継続

• 柔軟な対応と迅速な意思決定

コメント