日本においてトレーラーハウスが普及しない原因

アメリカでは自由なライフスタイルの象徴として一定の市場を形成するトレーラーハウスですが、日本では普及が進んでいません。法制度の曖昧さ、輸送・設置の物理的制約、構造的課題、災害時利用の限界、社会的イメージ、税制・行政手続きの複雑さなど、多層的な要因が絡み合っています。本稿では、これらの阻害要因を体系的に分析し、日本の住宅市場におけるトレーラーハウスの位置づけと今後の可能性を探ります。移動可能で柔軟な住まいが当たり前の選択肢となる日は来るのでしょうか。

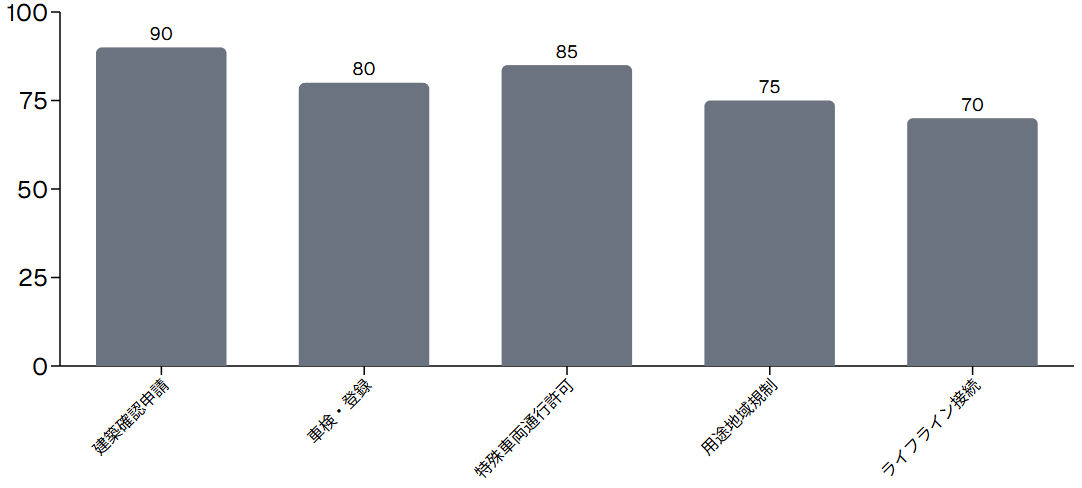

法制度の曖昧さと規制の壁

トレーラーハウス普及の最大の障壁は、それが建築物なのか車両なのかという法的位置づけの曖昧さです。建築基準法では「土地に定着する工作物で屋根と柱または壁を有するもの」を建築物と定義しますが、行政実務では「随時かつ任意に移動できること」が車両認定の要件となります。この判定は自治体によって大きく異なり、同じ仕様のトレーラーハウスでも、ある市では車両として扱われ、別の市では建築物として建築確認申請が必要になるケースが頻発しています。車両として認められない場合は固定資産税が適用され、建築確認や用途地域規制、防火・構造基準などすべての建築法規が適用されます。さらに、道路運送車両法側では寸法制限(全長12,000mm・全幅2,500mm・全高3,800mm)を超える場合は基準緩和認定と特殊車両通行許可が必要で、これらは経路・時間を特定した臨時許可であるため、「随時移動可能」の立証が困難になります。この制度的な不確実性が、事業者・利用者双方の導入意欲を大きく削いでいます。

トレーラーハウス関連法的課題の難易度(指数)

出典:国土交通省・日本トレーラーハウス協会の制度解説を基に作成

出典:国土交通省・日本トレーラーハウス協会の制度解説を基に作成

Q. 法的判定の基準は何ですか?

A. 随時かつ任意に移動できるかどうかが最重要で、自治体判断に委ねられています。

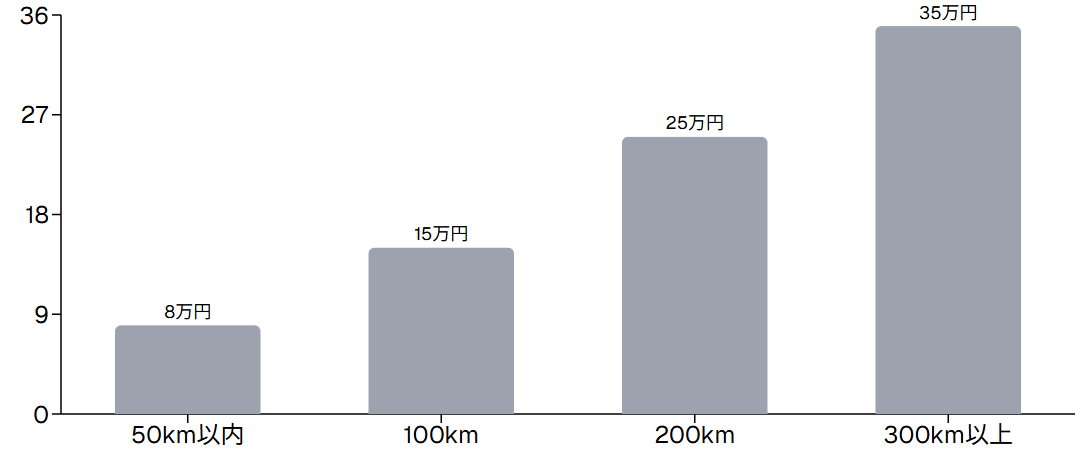

狭い道路と高額な輸送費が普及を阻む

日本の道路インフラは欧米と比較して狭く、カーブや地形の複雑さのため、大型トレーラーハウスの搬入が困難な地域が多数存在します。特に住宅地や山間部では、幅員6m未満の道路が多く、全幅2.5mを超えるトレーラーハウスの通行は物理的に不可能なケースが頻発します。輸送には大型トラックによる牽引が必要で、100km移動するだけで10〜20万円の費用が発生し、車検のたびに再輸送が必要になるため、ランニングコストが大幅に増加します。さらに、設置場所では地盤の整備、電気・給排水・ガスの引き込み工事が必要で、これらの初期投資は通常の住宅建築と変わらない規模になることも珍しくありません。輸送ルートの事前調査、道路使用許可、警察への届出など、移動のたびに発生する手続きコストも無視できません。これらの物理的・経済的制約が、トレーラーハウスの「移動の自由」という最大の魅力を大きく損なっています。

距離別輸送コスト(万円)

出典:トレーラーマガジン・輸送業者ヒアリングを基に作成

出典:トレーラーマガジン・輸送業者ヒアリングを基に作成

Q. 輸送費を抑える方法はあるのですか?

A. 近距離移動に限定し、複数台同時輸送で単価を下げる方法が現実的です。

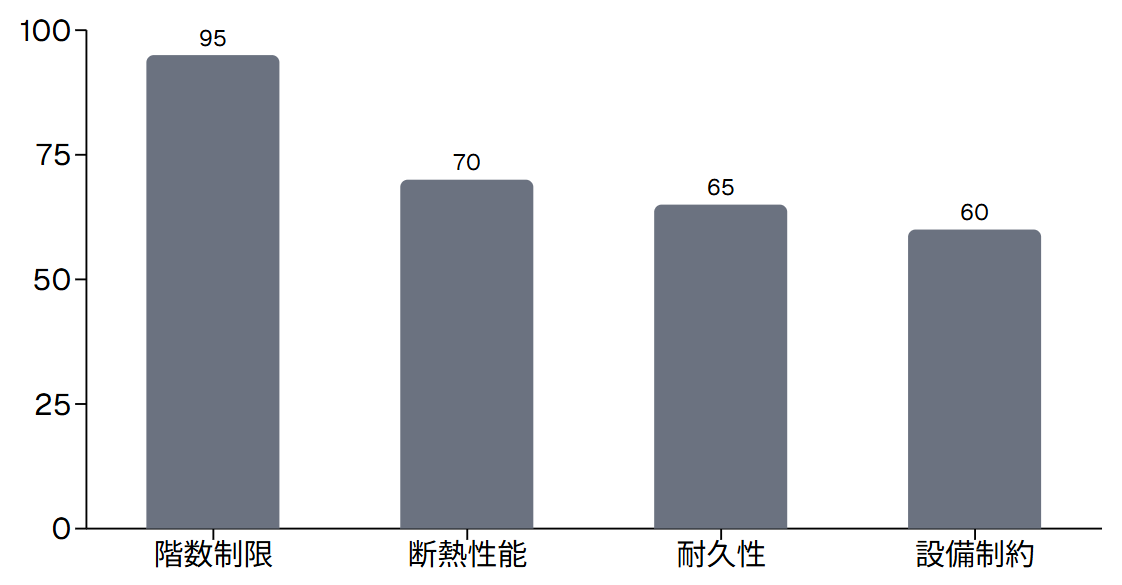

構造的・維持管理上の課題

トレーラーハウスの構造的制約は、移動を前提とした設計から生じる根本的な問題です。道路運送車両法の高さ制限により、多くのトレーラーハウスは1層構造に限定され、2階建てにできないため、限られた床面積で居住空間を確保する必要があります。軽量化のため薄い断熱材や軽量建材を使用することが多く、断熱性能や遮音性能は通常の住宅に劣ります。特に冬季の暖房効率や夏季の冷房効率が悪く、光熱費が割高になる傾向があります。また、移動時の振動や風圧に耐える必要があるため、開口部や設備の取り付けに制約があり、大きな窓や重い設備の設置が困難です。メンテナンス面では、タイヤやサスペンション、牽引装置などの車両部分と、内装や設備などの住宅部分の両方を維持する必要があり、専門知識を持つ業者が限られているため、修繕コストが高額になりがちです。さらに、長期間同じ場所に設置していると、タイヤの劣化や車軸の錆び付きなど、移動機能そのものが損なわれるリスクもあります。

構造的制約の程度(指数)

出典:HCT トレーラーハウス販売・業界ヒアリングを基に作成

出典:HCT トレーラーハウス販売・業界ヒアリングを基に作成

構造的制約の詳細

| 制約項目 | 制約内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 階数制限 | 1層構造のみ | 制約度 95 |

| 断熱性能 | 軽量構造の限界 | 制約度 70 |

| 耐久性 | 移動前提の構造 | 制約度 65 |

| 設備制約 | 配管・配線の制限 | 制約度 60 |

Q. 構造制約を緩和する方法は?

A. 高性能断熱材の採用と設備の軽量化、定期メンテナンス体制の確立が重要です。

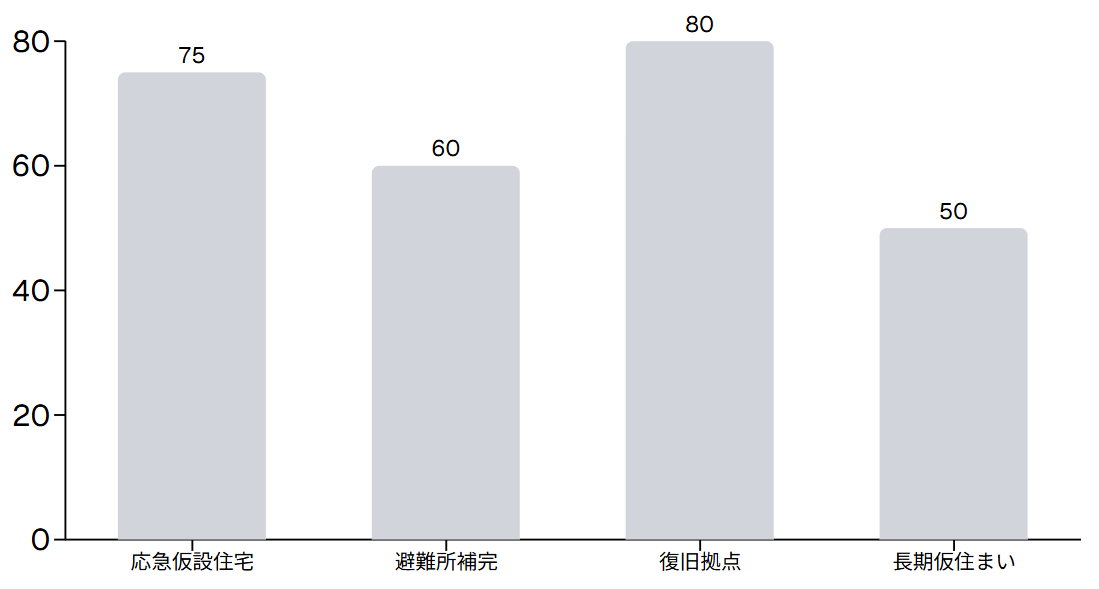

災害時利用の可能性と限界

西日本豪雨や能登半島地震では、トレーラーハウスが応急仮設住宅として活用された実績があり、災害時の住宅確保手段として注目されています。従来のプレハブ仮設住宅と比較して、設置期間の短縮や撤去の容易さ、再利用可能性などのメリットがあります。しかし、災害時の実用化には多くの課題が残されています。まず、迅速なライフライン接続が困難で、電気・給排水・通信の仮設工事に時間を要します。設置用地の整備も必要で、地盤の状況によっては大規模な造成工事が必要になることもあります。自治体の受入体制も未整備で、災害協定や備蓄計画にトレーラーハウスを組み込んでいる自治体は限られています。さらに、短期間で大量のトレーラーハウスを調達することは現在の供給体制では困難で、備蓄・保管場所の確保も大きな課題です。災害時の道路状況を考慮すると、被災地への輸送そのものが困難になる可能性も高く、即応性に疑問符が付きます。災害対応としてのトレーラーハウス活用は理論的には有効ですが、実用化には制度整備と供給体制の抜本的な見直しが必要です。

災害時利用シナリオ別実現可能性(指数)

出典:内閣府防災情報・災害対応事例を基に作成

出典:内閣府防災情報・災害対応事例を基に作成

Q. 災害時活用の最大の課題は何ですか?

A. ライフライン接続の迅速化と自治体の受入体制整備、供給量の確保です。

ネガティブな先入観が普及を妨げる

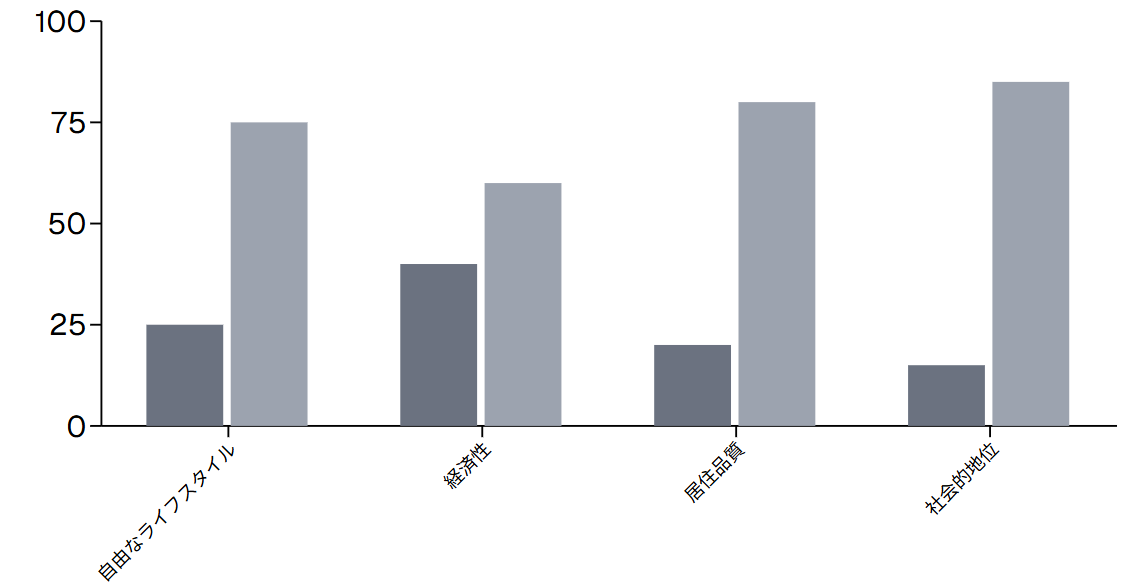

日本におけるトレーラーハウスのイメージは、アメリカとは大きく異なります。アメリカでは自由なライフスタイルや経済的合理性の象徴として一定の市場を形成していますが、日本では「貧困の象徴」「仮住まい」「質の低い住居」といったネガティブな印象が根強く残っています。これは、戦後復興期の仮設住宅や建設現場の飯場といった歴史的経緯に加え、メディアでの取り上げ方や既存の住宅産業からの情報発信が影響しています。住宅は社会的地位の象徴という意識が強い日本では、トレーラーハウスを選択することが「住宅を買えない」「定住できない」といった経済的困窮の表れと受け取られがちです。金融機関の住宅ローンも、トレーラーハウスは対象外となることが多く、資金調達の面でも不利な状況が続いています。不動産業界でも、トレーラーハウスを扱う業者は限られており、情報提供や相談体制が不十分です。さらに、近隣住民からの理解を得ることも困難で、景観や治安への懸念から設置を拒否されるケースも報告されています。これらの社会的偏見を解消するには、成功事例の積極的な発信と、ライフスタイルの多様化に対する社会全体の意識変革が必要です。

トレーラーハウスに対するイメージ認識(ポジティブ vs ネガティブ)

出典:メルクマールビズ・住宅意識調査を基に作成

出典:メルクマールビズ・住宅意識調査を基に作成

Q. イメージ改善の鍵は何ですか?

A. 高品質な事例の発信と、多様なライフスタイルへの社会的理解の促進です。

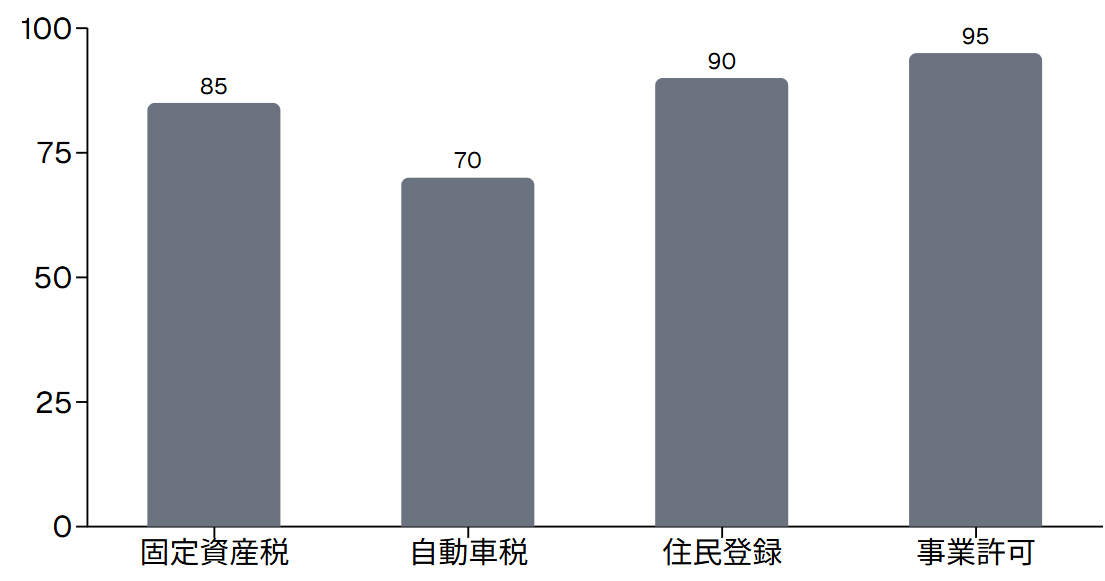

税制・行政手続きの複雑さ

トレーラーハウスの税制・行政手続きは、車両と建築物の二重基準により極めて複雑になっています。車両として認定されれば自動車税や車検の対象となり、建築物として認定されれば固定資産税の対象となります。しかし、この判定基準が自治体によって異なるため、同じトレーラーハウスでも税負担が大きく変わる可能性があります。住民登録についても、移動を前提とする車両では住民票の移動が認められない場合があり、定住用途での利用に支障をきたします。事業利用の場合はさらに複雑で、宿泊施設として使用する際は旅館業法の許可が必要ですが、車両のままでは許可要件を満たせないケースが多く、結果的に建築物として扱わざるを得なくなります。民泊事業についても、住宅宿泊事業法は不動産登記を前提としているため、車両では届出ができません。消防法や食品衛生法などの各種規制も、車両と建築物で異なる基準が適用され、事業者は複数の法令を同時に満たす必要があります。これらの手続きには専門知識が必要で、行政書士や建築士などの専門家への依頼が不可欠ですが、トレーラーハウスに精通した専門家は限られており、相談体制も不十分です。税制・行政手続きの簡素化と統一基準の策定が、普及促進の重要な鍵となります。

税制・行政手続きの複雑さ(指数)

出典:e-Gov 法令検索・各種法令を基に作成

出典:e-Gov 法令検索・各種法令を基に作成

Q. 手続き簡素化の方向性は?

A. 統一基準の策定と自治体間の運用格差解消、専門相談体制の整備が必要です。

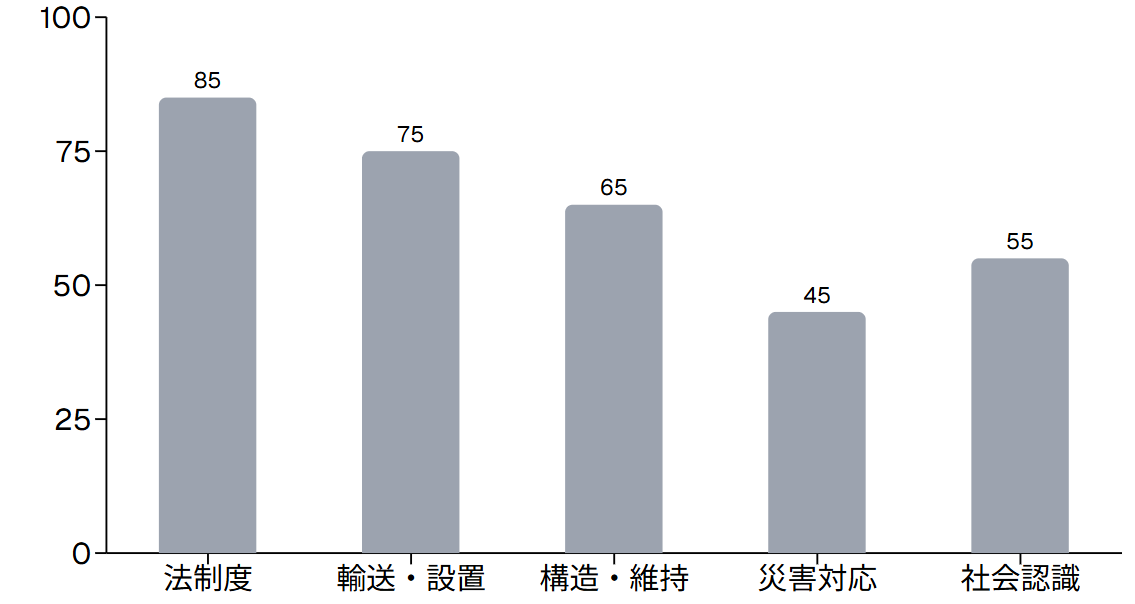

今後の展望と課題解決への道筋

トレーラーハウスの普及には、制度面と社会意識面の両方からのアプローチが不可欠です。制度面では、まず法制度の明確化が最優先課題です。建築物と車両の判定基準を統一し、自治体間の運用格差を解消する必要があります。国土交通省では2012年に制度改正を行い、基準緩和やトレーラーハウスの定義整備を進めましたが、自治体レベルでの横並び運用には至っていません。今後は、ガイドラインの策定と自治体への周知徹底、相談体制の整備が求められます。輸送・設置コストの削減には、専用輸送ルートの整備や輸送業者の育成、設置工事の標準化が有効です。構造性能の向上については、高断熱・高気密技術の導入や軽量化技術の開発、メンテナンス体制の充実が必要です。社会意識面では、成功事例の積極的な発信と、多様なライフスタイルへの理解促進が重要です。特に、災害時の有効性や環境負荷の低さ、ライフスタイルの柔軟性といったポジティブな側面を強調し、従来のネガティブなイメージを払拭する必要があります。金融機関の融資対象への組み込みや、住宅政策での位置づけ明確化も普及促進の鍵となります。これらの課題に取り組む動きは徐々に広がりつつあり、日本の住宅市場で「移動可能で柔軟な住まい」が当たり前の選択肢となる日も、そう遠くないかもしれません。

普及阻害要因の影響度(総合評価)

課題解決の優先順位と対策

| 優先度 | 課題分野 | 主要対策 |

|---|---|---|

| 最高 | 法制度 | 判定基準の統一・ガイドライン策定 |

| 高 | 輸送・設置 | 専用ルート整備・コスト削減 |

| 中 | 構造・維持 | 性能向上・メンテナンス体制 |

| 中 | 社会認識 | 成功事例発信・意識改革 |

| 低 | 災害対応 | 自治体連携・供給体制整備 |

Q. 普及促進の最重要課題は何ですか?

A. 法制度の明確化と自治体運用の統一、社会的認知度の向上の三点セットです。

参考・出典リンク

法制度関連:国土交通省・e-Gov 法令検索・日本トレーラーハウス協会

コメント