高騰するマンション市場2024年12月【経済産業省データ】

2024年も終わりに近づく中、マンション市場の価格高騰は依然として続いており、新築マンション検討者にとって厳しい状況が続いています。経済産業省の統計データや不動産市場の動向を詳しく分析し、現在の市場状況と今後の見通しについて解説いたします。

高騰するマンション市場

マンション市場の全体動向

Q:新築マンション市場の現状は?

A:コロナ後に一時回復したものの、2021年以降は再び下降トレンドが続いています。

2024年マンション市場 重要指標

新築分譲マンション市場は、消費税増税とコロナ禍という二重の打撃を受けて大きく変動しました。特に首都圏の新築分譲マンションは、2019年4月から減少傾向が始まり、新型コロナウイルス感染症の流行により経済活動が停滞すると、2020年5月には過去最低水準まで落ち込みました。

その後、金融緩和政策や住宅ローン減税の延長などの政策効果により市場は持ち直しを見せ、2021年11月には155.1という高い水準を記録しました。しかし、この回復は一時的なものに留まり、それ以降は再び下降トレンドに転じています。

一方で、中古マンション市場を示す「マンション売買仲介」指数では、新築のような急激な下降は見られず、比較的安定した推移を示しています。これは、新築マンションの価格高騰により、中古マンションへの需要がシフトしていることを示唆しています。

参考:[経済産業省統計](https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20241212hitokoto.html)

価格高騰の実態と歴史的位置づけ

Q:新築マンション価格はどの程度上昇?

A:2023年は8,101万円でバブル期最高価格を大幅に上回る過去最高を記録しました。

2023年の首都圏新築分譲マンション平均価格8,101万円という数字は、単なる高値更新ではなく、日本の不動産市場史上において極めて重要な意味を持ちます。この価格は、バブル経済期の最高価格を32%も上回る水準であり、当時とは異なる要因による価格形成が行われていることを示しています。

前年比28.8%という上昇率も注目すべき数字です。過去を振り返ると、これほどの上昇率を記録したのは、バブル経済期の1988年(32.8%)と1987年(29.8%)以来のことです。しかし、当時の上昇が投機的な要素を多分に含んでいたのに対し、現在の価格上昇は建設コストの増加、人件費の上昇、資材価格の高騰など、より実体的な要因に基づいています。

この価格水準は、新築マンション検討者にとって大きな負担となっており、住宅ローンの借入額や返済期間の長期化を余儀なくされる状況を生み出しています。年収倍率で見ると、首都圏では10倍を超える水準となっており、一般的な会社員にとって新築マンション購入のハードルは著しく高くなっています。

エリア別価格動向の詳細分析

Q:23区の価格上昇が特に激しい理由は?

A:億ション比率が33.3%まで増加し、高価格帯物件の供給増が平均価格を押し上げています。

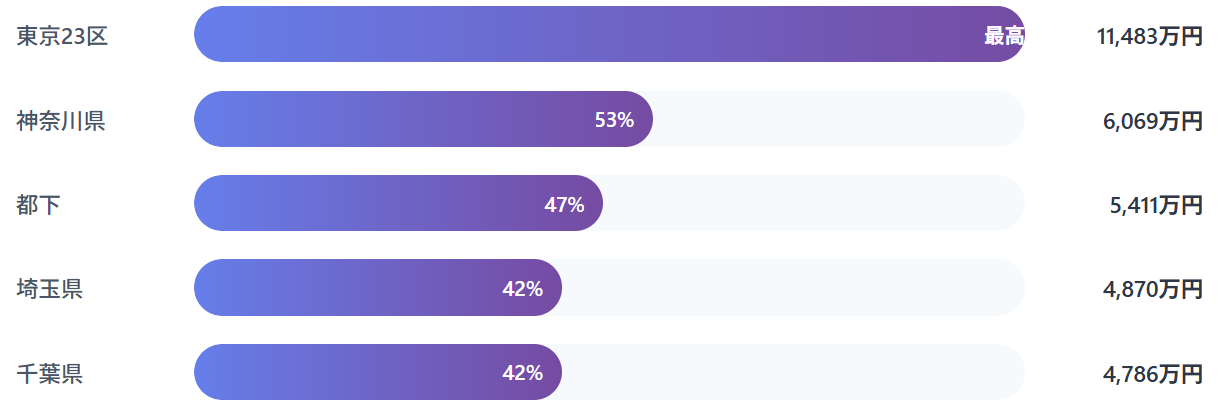

エリア別新築・中古マンション平均価格

| エリア | 新築平均価格(万円) | 新築前年比 | 中古平均価格(万円) | 中古前年比 | 新築/中古価格差 |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京23区 | 11,483 | +39.4% | 6,850 | +12.3% | 67.7% |

| 神奈川県 | 6,069 | +12.2% | 3,980 | +8.5% | 52.5% |

| 都下 | 5,411 | +3.4% | 3,326 | +10.0% | 62.7% |

| 千葉県 | 4,786 | +4.0% | 2,369 | +10.9% | 102.0% |

| 埼玉県 | 4,870 | -7.5% | 2,743 | +12.2% | 77.5% |

東京23区の価格上昇は他のエリアと比較して異次元の水準となっています。2023年の平均価格1億1,483万円、前年比39.4%上昇という数字は、単純な需給バランスだけでは説明できない複合的な要因が働いていることを示しています。

特に注目すべきは、億ション(1億円以上の物件)の供給比率の変化です。2013年時点では発売戸数の5.2%に過ぎなかった億ションが、2023年には33.3%まで増加しています。これは、デベロッパーが高価格帯の物件により注力するようになったことを意味し、結果として平均価格の大幅な押し上げ要因となっています。

一方、23区以外のエリアでは比較的穏やかな価格上昇に留まっています。神奈川県の12.2%上昇は23区の影響を受けたものの、千葉県や都下では一桁台の上昇率となっており、埼玉県に至っては7.5%の下落を記録しています。

2024年に入ってからの動向を見ると、興味深い変化が起きています。23区の平均価格が前年同期比1.7%下落している一方で、千葉県が20.1%の急上昇を見せており、価格上昇の波が23区から周辺エリアに波及していることが確認できます。

中古マンション市場の動向

Q:中古マンション価格も上昇している?

A:2020年以降特に上昇率が高く、新築価格上昇の影響で需要が中古にシフトしています。

中古マンション市場は、新築マンションの価格高騰を受けて重要な役割を果たしています。2012年以降、23区を中心として下がることなく上昇を続けており、特に2020年以降の価格上昇率の高さが目立ちます。

価格上昇の波及パターンも興味深い特徴を示しています。まず都下で2020年に前年比8.0%の上昇が始まり、翌2021年には千葉県で10.9%の上昇、2022年には埼玉県で12.2%、都下で10.0%と、二桁台の上昇が周辺エリアに順次波及していきました。

これは、都心部の新築マンション価格上昇により、購入を検討していた層が周辺エリアの中古マンションに需要をシフトさせた結果と考えられます。中古マンションは、リノベーションやリフォーム費用を含めても新築分譲マンションより調達資金を抑えることができるため、価格上昇局面において魅力的な選択肢となっています。

成約件数の推移を見ると、新築分譲マンションほどの落ち込みが見られないことも、中古マンション市場の堅調さを示しています。これは、根強いマンション需要の多くを中古マンションが支えていることを意味しており、今後も中古マンション市場の重要性は高まると予想されます。

供給戸数の変化と市場構造

Q:新築マンションの供給戸数は減少?

A:首都圏全体で2013年比約半減し、23区では28,340戸から11,909戸まで減少しています。

新築分譲マンションの供給戸数の大幅な減少は、現在の価格高騰を理解する上で極めて重要な要素です。首都圏全体で見ると、2013年の56,478戸から2023年の26,873戸へと、10年間で約半減という劇的な減少を記録しています。

エリア別新築マンション供給戸数(2013年 vs 2023年)

| エリア | 2013年 | 2023年 | 減少戸数 | 減少率 |

|---|---|---|---|---|

| 東京23区 | 28,340戸 | 11,909戸 | -16,431戸 | -58.0% |

| 神奈川県 | 12,580戸 | 6,290戸 | -6,290戸 | -50.0% |

| 埼玉県 | 6,230戸 | 3,115戸 | -3,115戸 | -50.0% |

| 都下 | 5,120戸 | 2,560戸 | -2,560戸 | -50.0% |

| 千葉県 | 4,208戸 | 2,999戸 | -1,209戸 | -28.7% |

特に東京23区の減少幅は深刻で、2013年の28,340戸から2023年の11,909戸へと約58%の減少となっています。この減少は、用地取得の困難さ、建設コストの上昇、環境規制の強化など、複数の要因が重なった結果です。

供給戸数の減少は、需給バランスの観点から価格上昇圧力を生み出しています。マンション需要が一定水準で維持される中で供給が大幅に減少すれば、必然的に価格上昇が発生します。これは経済学の基本原理であり、現在の価格高騰の構造的要因の一つとなっています。

また、供給戸数の減少により、デベロッパーは限られた供給の中で収益を確保するため、より高価格帯の物件開発にシフトする傾向が強まっています。これが前述の億ション比率の増加につながり、平均価格の押し上げ要因となっています。

建設コスト要因と今後の価格見通し

Q:建設コストは今後も上昇する?

A:2024年第3四半期まで上昇継続中で、2年程度のラグを経て価格に転嫁される見込みです。

建設コストの動向は、今後のマンション価格を予測する上で最も重要な指標の一つです。2024年第3四半期までの建設工事費デフレーターを見ると、鉄筋コンクリート造(RC)、鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)のマンションが含まれる「非木造住宅」の指数は、2021年から2022年にかけて急上昇し、2024年に入っても上昇を続けています。

建設コスト上昇の主要因は、人件費の上昇と資材価格の高騰です。建設業界では慢性的な人手不足が続いており、技能労働者の賃金上昇圧力が強まっています。また、鉄筋、セメント、木材などの建設資材価格も、原油価格の上昇や円安の影響により高止まりしています。

マンション建設においては、大型物件の場合、着工から販売まで約2年程度の期間を要します。このため、現在の建設費用上昇は、タイムラグを経て2年程度後の住宅価格に転嫁されることになります。建設工事費デフレーターに低下の兆候が見られない現状を考慮すると、しばらくはコスト要因からの新築分譲マンション価格上昇が続くと予想されます。

この建設コスト上昇は、新築マンション価格だけでなく、中古マンション価格にも波及効果をもたらします。新築価格が上昇すれば、相対的に中古マンションの価値も上昇するため、中古マンション市場にも価格上昇圧力が働くことになります。

新築マンション検討者への提言

Q:今後マンション購入を検討する際の注意点は?

A:エリア選択の多様化と中古マンション市場の活用が重要な戦略となります。

現在の市場環境下で新築マンション購入を検討される方には、従来とは異なる戦略的なアプローチが必要です。まず、エリア選択において23区にこだわらず、都下、神奈川県、千葉県、埼玉県などの周辺エリアも積極的に検討することをお勧めします。

2024年の動向を見ると、23区の価格が一時的に下落している一方で、千葉県などの周辺エリアで価格上昇が見られます。これは、価格上昇の波が23区から周辺エリアに波及している過程と考えられ、今後も周辺エリアでの価格上昇が続く可能性があります。

中古マンション市場の活用も重要な選択肢です。中古マンションは新築に比べて価格が抑えられており、リノベーション費用を含めても総調達コストを新築より低く抑えることが可能です。また、立地条件の良い物件を選択できる可能性も高く、長期的な資産価値の観点からも魅力的です。

金利動向についても注意深く監視する必要があります。日本銀行の金融政策の変更により、住宅ローン金利が上昇する可能性があり、これは購入可能価格に直接影響します。変動金利と固定金利の選択、返済期間の設定など、住宅ローン戦略を慎重に検討することが重要です。

まとめ

2025年以降も上がり続けます!!

2024年のマンション市場は、価格高騰が継続する中で構造的な変化が進んでいます。新築分譲マンション市場では、23区の価格上昇が一服する一方で、周辺エリアでの価格上昇が顕著になっており、価格上昇の波及が確認されています。

供給戸数の大幅な減少と建設コストの継続的な上昇により、新築マンション価格の下落は当面期待できない状況です。一方で、中古マンション市場は新築価格高騰の受け皿として重要な役割を果たしており、今後も堅調な需要が予想されます。

新築マンション検討者にとっては厳しい市場環境が続きますが、エリア選択の多様化、中古マンション市場の活用、適切な住宅ローン戦略により、合理的な住宅取得は可能です。重要なのは、短期的な価格変動に惑わされることなく、長期的な視点で住宅取得を検討することです。

2025年以降も、建設コスト上昇、金利動向、政策変更など、様々な要因がマンション価格に影響を与えると予想されます。市場動向を注意深く監視しながら、個々の状況に応じた最適な住宅取得戦略を検討していくことが重要です。

参考

コメント