生コン価格高騰 新築マンションに影響大!!

マンション購入の夢が遠のいていませんか?

2025年、新築マンション価格の高騰が止まりません。その根本原因は、建物の「骨格」となるセメント・生コンクリートの価格急騰にあります。わずか3年で40%も値上がりしたこの重要資材の高騰が、なぜあなたの住まい選びに直結するのか。世界情勢から業界構造まで、価格上昇の真相と30代夫婦が今取るべき対策を徹底解説します。

生コンクリートが最高値更新 東京で14%高、取引慣行見直しも【日本経済新聞】

生コンクリート価格の現状と推移

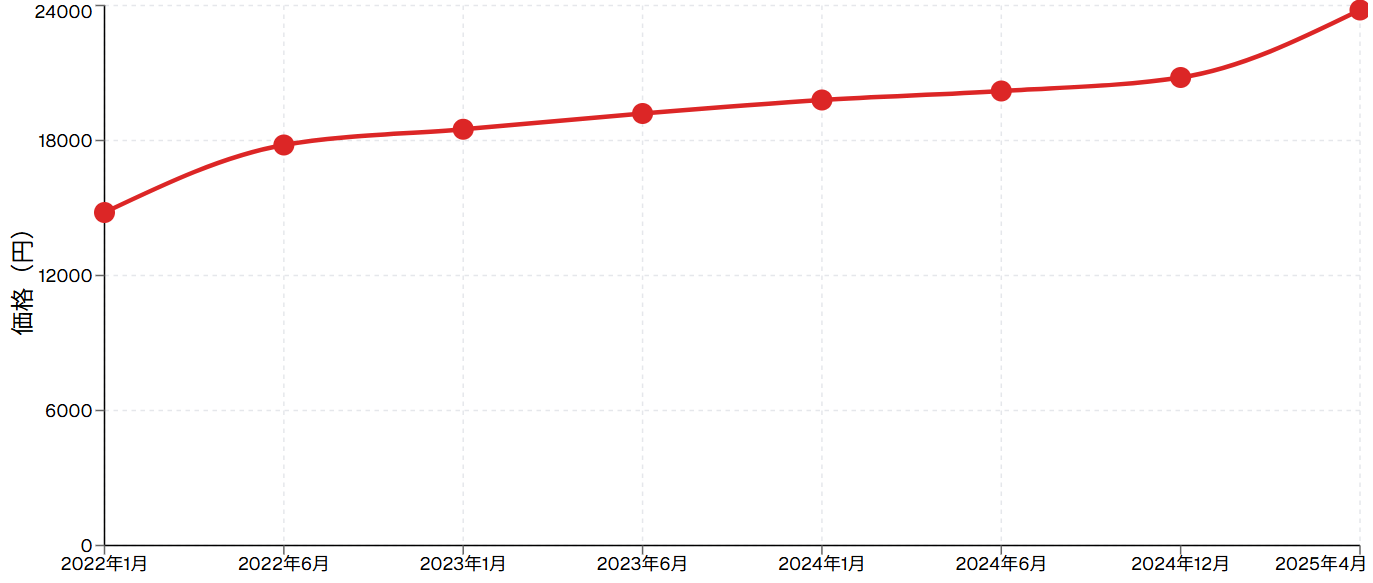

Q: 生コンクリートはどれほど値上がりしているの?

A: わずか3年で約40%も高騰し、2025年も上昇が続く異例の事態となっています。

生コン価格の上昇要因

| 要因 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 原材料費の上昇 | 石炭価格の高騰、円安、調達先変更 | 製造コスト増加 |

| 輸送コスト・人件費 | 燃料費高騰、ドライバー不足、働き方改革 | 流通コスト増加 |

| 業界構造の問題 | 協同組合制、工場数減少、JIS規格制約 | 価格競争が働かず高止まり |

日本経済新聞(2025年5月27日付)が報じたように、マンション建設に欠かせない生コンクリートの東京地区取引価格が約14%上昇し、過去最高値を更新しました。東京地区生コンクリート協同組合は2025年4月から1㎥あたり3,000円の値上げを実施。これは2022年6月の「過去最大」と言われた値上げと同額規模です。

生コンクリート価格の推移(1㎥あたり)

生コンクリートとは、簡単に言えば「固まる前のコンクリート」のこと。セメントに砂や砂利、特殊な混和剤を混ぜ、水を加えて練り上げたものです。建物の基礎や構造体として使われ、生コン車(ミキサー車)で攪拌しながら現場へ運ばれます。あらゆる建築物の「土台」となる重要資材だからこそ、その価格上昇はマンション価格に直結するのです。

価格高騰の主要因①:原材料費の急激な上昇

Q: セメントがなぜこんなに高くなっているの?

A: 世界情勢の変化で石炭価格が急騰し、製造コストが一気に膨らんでいます。

意外と知られていませんが、セメントの原料である石灰石は日本国内で100%自給できる資源です。しかし問題は製造工程。石灰石を高温で「焼成」する際に大量の石炭が必要となり、セメント1トンの製造に約130kgもの石炭を消費します。この石炭は輸入に頼っているのです。

2022年のロシア・ウクライナ戦争勃発後、日本はロシアからの石炭輸入を段階的に停止。オーストラリアやインドネシアへの調達先変更を余儀なくされました。しかし、同様の動きを欧州諸国も取ったため、特定の国への需要が集中。石炭価格は急騰し、さらに円安が追い打ちをかけました。この連鎖反応が、セメント価格、そして生コンクリート価格の上昇につながっているのです。

参考:[J-STAGE「セメントの生産流通改善」](https://www.jstage.jst.go.jp/article/coj1975/36/11/36_58/_pdf/-char/ja)

価格高騰の主要因②:輸送コストと人件費の上昇

Q: 輸送費はどれほど価格に影響しているの?

A: セメント価格の約3分の1を占める輸送コストが、燃料高と人手不足で急上昇しています。

セメントの販売価格の内訳を見ると、製造原価が約43%、輸送コストが約34%を占めています。つまり、価格の3分の1以上が「運ぶコスト」なのです。原油価格の高騰は、この輸送コストを直撃しました。

さらに見過ごせないのが人手不足問題。生コン車の運転には大型免許が必要で、ミキサーを操作する特殊技能も求められます。こうした人材の確保が難しくなり、人件費は上昇の一途をたどっています。2024年からは働き方改革関連法による時間外労働の上限規制も適用され、人件費負担はさらに増大。これらすべてが生コン価格に上乗せされているのです。

価格高騰の主要因③:業界構造と供給体制の問題

Q: なぜ生コンだけ値下がりしないの?

A: 協同組合による価格管理と工場減少で、市場原理が働きにくい特殊な業界構造があります。

生コンクリート業界には、他の産業にはない特殊な構造があります。全国各地に「生コンクリート協同組合」が存在し、中小企業が共同でコンクリートを管理・販売する仕組みです。この協同組合が価格を決定するため、市場競争が起こりにくい環境となっています。

さらに、JIS規格では生コンクリートを「練り混ぜ開始から1時間半以内に供給」することが義務付けられています。この時間的制約から、供給可能な工場は限られます。2010年以降は業界再編で工場数が3割も削減され、少子高齢化による後継者不足も重なり、多くの中小企業が廃業。結果として、少数の工場が供給を担う状況となり、価格競争が起こりにくくなっているのです。

新築マンション市場への深刻な影響

Q: 生コン高騰は新築マンションにどう影響しているの?

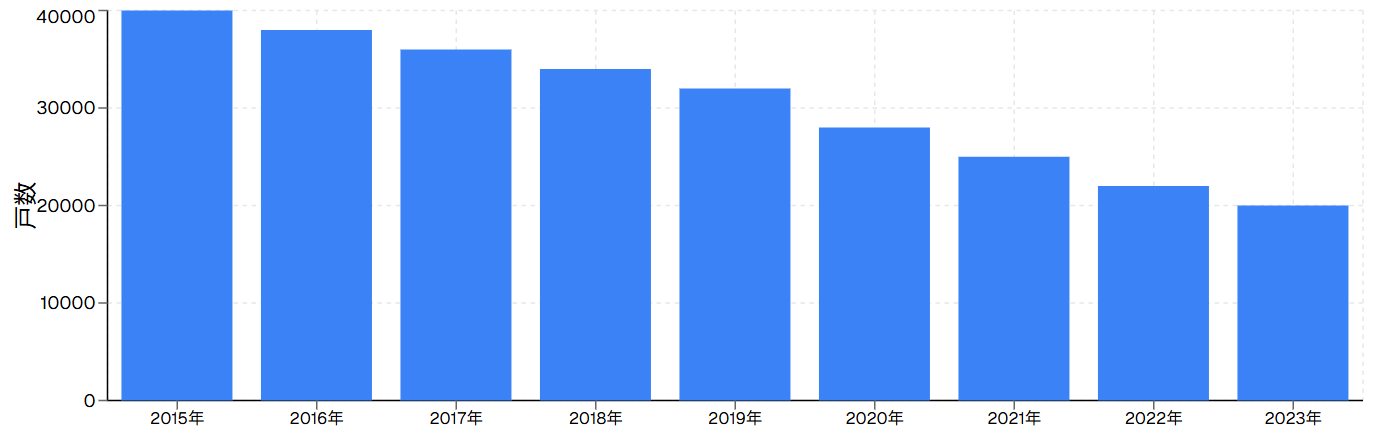

A: 供給戸数が半減し、都心部の高価格帯物件しか採算が取れない状況になっています。

生コンをはじめとする建設資材の値上がりは、マンション建設コストを直撃しています。その結果、東京の新築マンション供給戸数は2015年の約4万戸から2023年には約2万戸へと半減しました。

東京の新築マンション供給戸数推移

不動産ディベロッパーは土地購入後、建設までの間に資材価格が高騰し、当初予算を大幅に超過するケースが続出。東京・五反田の「TOCビル」建て替え計画の見直しなど、大型プロジェクトの中止や延期が相次いでいます。建設コストの高騰に見合った価格で販売できるのは都心部の限られたエリアのみとなり、新築マンション市場は縮小の一途をたどっています。

注目すべきは、建設業界自体も苦境に立たされている点です。2024年3月期には大手ゼネコン・清水建設が連結営業損益で赤字を計上するなど、コスト高に苦しむ企業が増えています。

他の建設資材も同時に高騰

Q: 生コン以外の建材も値上がりしているの?

A: 木材、鉄鋼、ガラス、アルミなど主要建材が軒並み30~80%も高騰しています。

生コンだけでなく、建築に関わるほぼすべての資材が値上がりしています。特に木材や合板は「ウッドショック」と呼ばれる急激な価格上昇に見舞われました。コロナ禍での住宅需要増加に加え、ロシア・ウクライナからの木材供給停止が重なり、価格は高騰。鉄鋼、ガラス、アルミなども軒並み30~80%の値上がりを記録しています。

価格変動が激しい資材については、工事途中で追加請求が発生するケースも増えており、建築計画の見通しが立てにくい状況が続いています。これらの資材価格高騰が、新築マンションの建設コスト全体を押し上げる要因となっているのです。

今後の見通しと対策

Q: この価格高騰はいつ落ち着くの?

A: 短期的な解決は難しいものの、技術革新や代替燃料の活用に希望の光が見えています。

生コン価格高騰の解決には、複数の要因が絡み合っているため即効性のある対策は難しい状況です。しかし、いくつかの希望も見えています。

セメント製造に必要な石炭については、ロシア・ウクライナ情勢が改善されれば調達コストの低下が期待できます。また、一部のセメントメーカーでは石炭の代替燃料として廃プラスチックを活用する取り組みも始まっています。

技術面では、2022年8月に東京大学が100%リサイクル可能なコンクリート技術を開発したと発表。「がれきを砕いて圧縮成形し、高温・高圧で蒸す」という新手法により、新たな材料を使わずにコンクリートを再生できる可能性が開けています。

参考:[東京大学生産技術研究所「世界初、コンクリートを100%リサイクル」](https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/news/3939/)

コメント