【危険な】【信頼できる】住宅会社の見極め方!!

2024年、全国で1,932社の建設業者が倒産し、前年同期比10%超の増加を記録しました。 住宅会社の倒産は建築途中での工事停止や支払い済み金額の回収困難など、深刻なトラブルを引き起こします。 夢のマイホーム建築を安心して進めるための住宅会社選びのポイントを詳しく解説します。

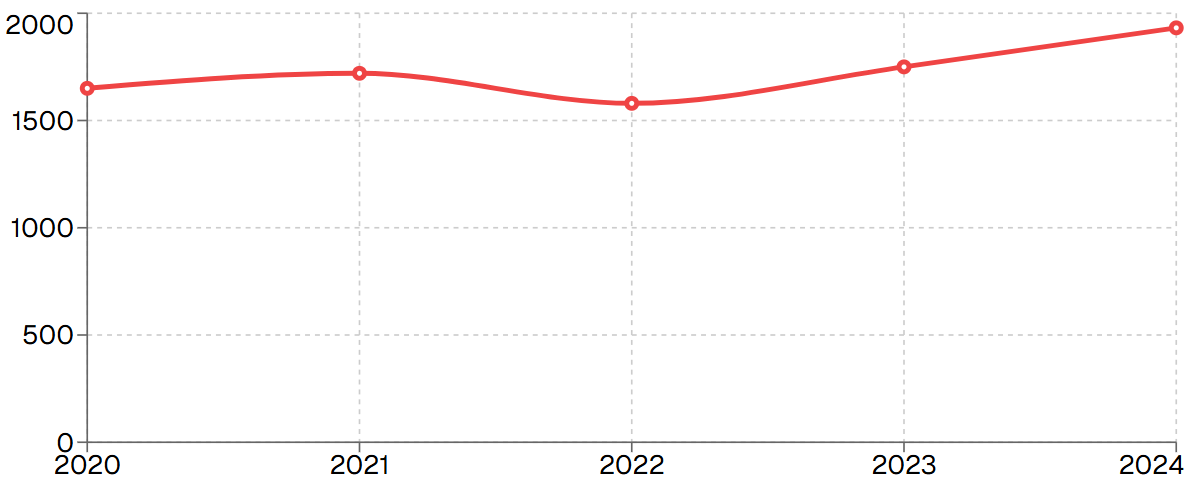

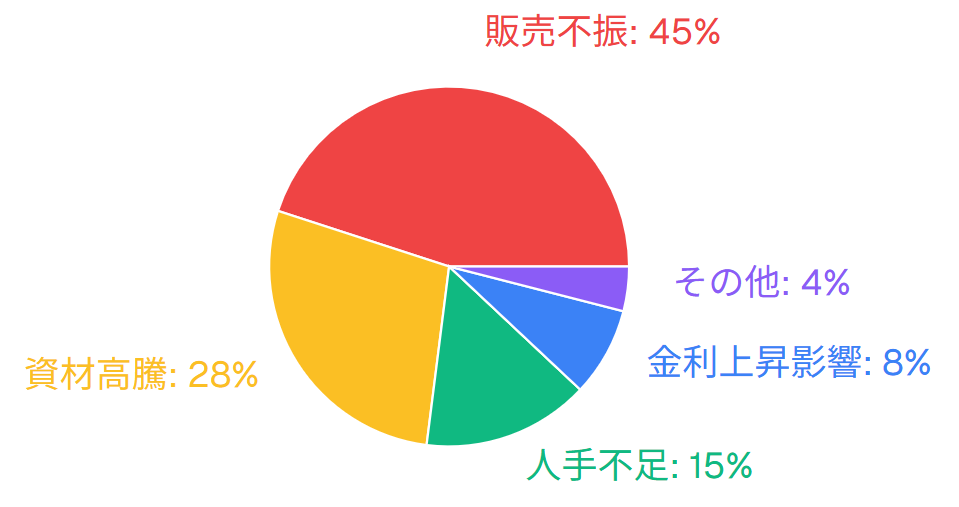

帝国データバンクの調査によると、2024年の建設業倒産件数は1,932件で前年比10%超の増加。 資材高騰、人手不足、金利上昇が主な要因となっており、今後さらなる増加が予想されます。

住宅会社倒産急増の深刻な現状と背景

【建設業倒産件数の推移】

出典:帝国データバンク「全国企業倒産集計」

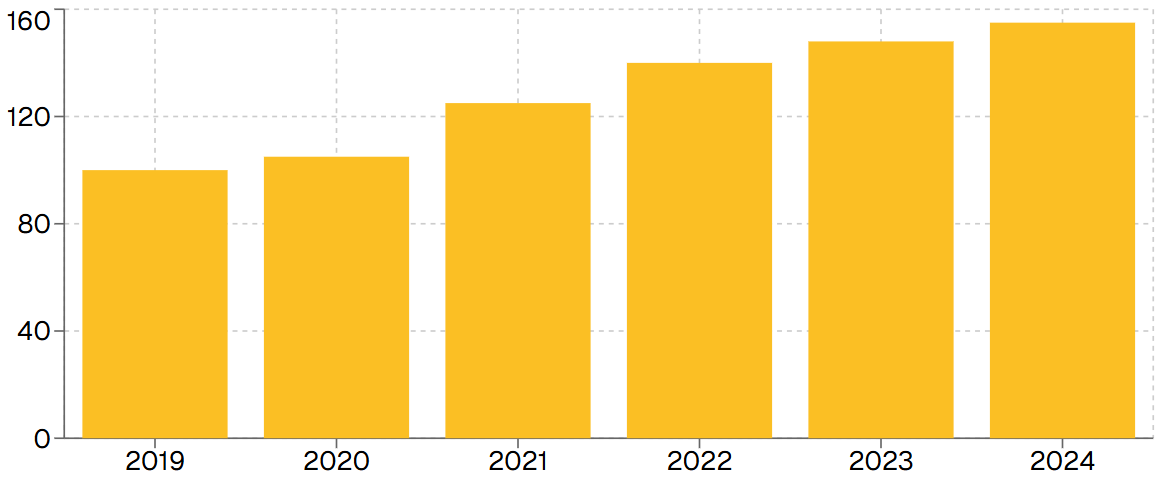

【建設費用指数の推移】

出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」

出典:国土交通省「建設工事費デフレーター」

現在、住宅業界は未曾有の危機に直面しています。帝国データバンクの調査によると、2024年の建設業倒産件数は1,932件に達し、前年同期比で10%超の大幅な増加を記録しました。全国に約35,000社存在するとされる新築住宅会社のうち、年間約2,000社近くが倒産している計算になります。この数字は単純に考えても、各社が年間10〜20組の顧客を抱えているとすれば、数万組の家族が何らかの影響を受けている可能性があることを意味します。

倒産急増の背景には複数の深刻な要因があります。まず最大の要因は資材高騰です。コロナ禍以降のウッドショック、ウクライナ情勢による資源価格上昇、円安の影響などにより、木材、鉄、銅などあらゆる建築資材の価格が大幅に上昇しています。2019年を100とした建設費用指数は2024年には155まで上昇しており、約1.5倍の費用がかかる状況となっています。住宅会社は顧客への負担を考慮して販売価格の大幅な値上げを躊躇する傾向があり、結果として利益を圧迫され経営が悪化するケースが続出しています。

さらに深刻なのは職人不足と人件費上昇の問題です。日本全体の人口減少と高齢化により、大工、基礎工事、屋根工事、電気工事など各種専門職人の確保が困難になっています。限られた職人を各社が奪い合う状況となり、人件費の上昇は避けられません。加えて住宅ローン金利の上昇により、住宅購入を検討する顧客層が減少しており、需要の縮小が経営をさらに圧迫しています。これらの要因が複合的に作用し、従来は安定していた住宅会社でも経営が立ち行かなくなるケースが急増しているのが現状です。

Q: なぜ住宅会社の倒産が急増しているの?

A: 資材高騰、職人不足、人件費上昇、住宅ローン金利上昇、人口減少による需要縮小が複合的に影響。

住宅会社倒産で起こる深刻なトラブルとリスク

【倒産理由の内訳】

出典:帝国データバンク「建設業倒産動向調査」

住宅会社の倒産が顧客に与える影響は極めて深刻です。最も大きな問題は建築途中での工事停止です。法律上、建築中の住宅は住宅会社の所有物とされているため、倒産により工事が中断されると建物は放置状態となります。基礎工事が完了した段階、上棟が終わった段階、内装工事中など、どの段階で倒産が発生しても工事は即座にストップし、雨風にさらされた建物は劣化が進行していきます。実際にマンション建設現場では、デベロッパーの倒産により鉄筋コンクリート造の建物が長期間放置されるケースも発生しています。

次に深刻な問題は引き継ぎ先の住宅会社を見つけることの困難さです。他社が途中まで施工した建物の続きを引き受けることは、通常の新築工事とは大きく異なる特殊な作業となります。既存の工事内容の確認、品質チェック、設計図面との整合性確認など、多くの追加作業が必要となるため、多くの住宅会社は引き受けを敬遠します。仮に引き受け先が見つかったとしても、通常よりも高額な費用を要求されるケースがほとんどです。リスクを考慮した割増料金や、前の会社の工事内容を保証できないことによる追加工事費用などが発生するためです。

最も深刻なのは支払い済み金額の回収困難です。住宅建築では契約時、着工時、上棟時、完成時などの段階で分割して代金を支払うのが一般的ですが、倒産時点で既に支払った金額は基本的に回収できません。例えば総額3,000万円の住宅で着工時までに1,500万円を支払っていた場合、その金額は戻ってこない可能性が高く、さらに引き継ぎ先への追加支払いも必要となります。結果として当初予算の1.5倍から2倍の費用がかかるケースも珍しくありません。住宅購入は人生最大の買い物であるだけに、このような事態に陥った場合の経済的・精神的ダメージは計り知れません。

Q: 倒産時の最大のリスクは何?

A: 支払い済み金額の回収困難と建築途中での工事停止、引き継ぎ先確保の困難による追加費用発生。

危険な住宅会社を見抜く5つの警告サイン

【危険度別警告サイン】

出典:住宅業界実務データ

出典:住宅業界実務データ

危険な住宅会社を見抜くための最初の警告サインは異常に安い価格設定です。適正な利益を確保せずに受注を獲得しようとする会社は、経営が既に危険な状態にある可能性があります。特に小規模な会社が大手住宅メーカーと同等かそれ以下の価格を提示している場合は要注意です。大手企業はスケールメリットや効率的な資材調達により低価格を実現できますが、小規模会社が同様の価格を実現するには無理があります。なぜそこまで安くできるのかという質問に対して明確で納得できる説明がない場合は、利益を度外視した受注である可能性が高く、将来的な経営破綻のリスクを抱えています。

第二の警告サインは施工実績や顧客の声が極端に少ないことです。現在のインターネット社会において、実績のある住宅会社であれば施工事例や顧客の声は豊富に存在するはずです。ホームページに掲載されている事例が少ない、顧客の声が見当たらない、SNSでの発信が乏しいなどの場合は、実際の施工実績が少ない可能性があります。また、営業担当者が極端に契約を急かしてくる場合も危険信号です。通常の営業活動を超えて違和感を感じるほど契約を迫ってくる場合は、資金繰りに困っている可能性があります。

第三の警告サインは極端な大幅値引きの提示です。年間受注件数が限られている小規模会社が数百万円単位の値引きを提示する場合は、その根拠を詳しく確認する必要があります。また、保証や保険制度についての説明が不十分な場合も要注意です。自信のある住宅会社であれば保証制度は重要なセールスポイントとなるため、積極的に説明するはずです。逆に保証について曖昧な説明しかしない場合は、長期的な責任を負うことに不安を抱いている可能性があります。これらの警告サインが複数該当する場合は、その住宅会社との契約は慎重に検討すべきです。

Q: 最も注意すべき警告サインは?

A: 異常に安い価格設定と施工実績不足、極端な契約催促の組み合わせは特に危険度が高い。

信頼できる住宅会社を見極める重要ポイント

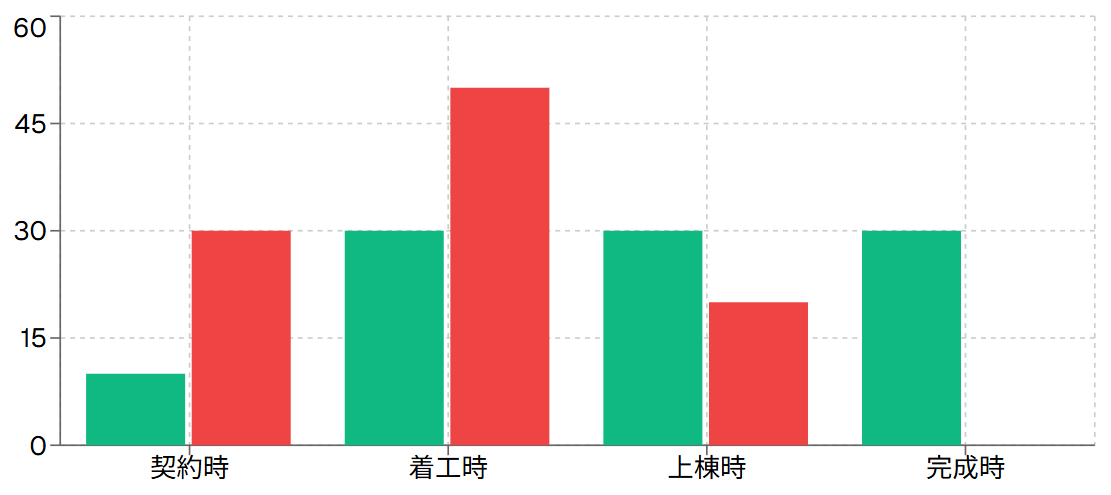

【支払いスケジュール比較】

出典:住宅業界標準データ

出典:住宅業界標準データ

信頼できる住宅会社を見極める最も重要なポイントは企業としての安定性です。具体的には財務基盤の健全性、グループ企業の規模、事業の多角化状況などを確認する必要があります。上場企業や大手グループ企業であれば財務情報は公開されているため、売上高、営業利益、自己資本比率などの数値を確認できます。中小企業の場合でも、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社のデータを数百円から数千円で取得することが可能です。直近3年間の業績推移を確認し、安定した利益を上げているか、借入金の状況は健全かなどをチェックすることが重要です。

第二のポイントは明確な価格設定とプラン内容の透明性です。信頼できる住宅会社は標準仕様が明確に定められており、使用する設備機器のメーカーや型番、外壁材の種類、断熱材の仕様などが具体的に示されています。価格についても、基本プランの金額が明示されており、オプション工事の価格表も用意されているのが一般的です。逆に、仕様が曖昧で「お客様のご要望に合わせて都度決定」といった説明しかない場合や、価格がなかなか提示されない場合は注意が必要です。透明性の高い会社は顧客に対して隠すことがないため、積極的に情報を開示します。

第三のポイントは契約前の詳細な見積もりと仕様説明の実施です。信頼できる住宅会社は契約前に詳細な見積書を提示し、各項目の内容を丁寧に説明します。手書きで「2,000万円程度」といった曖昧な見積もりではなく、基礎工事、構造材、屋根工事、外壁工事、内装工事、設備工事などが項目別に明記された詳細見積もりを提供します。また、住宅完成保証制度や地盤保証、構造保証などの各種保証制度についても契約前に詳しく説明し、保証書や約款の内容も事前に確認できるようにしています。支払いスケジュールについても、一般的な3回から4回の分割払い(契約時10%、着工時30%、上棟時30%、完成時30%程度)を提示し、極端な前払いを要求することはありません。

Q: 最も重要な見極めポイントは?

A: 財務基盤の健全性と価格・仕様の透明性、詳細な契約前説明の3点を総合的に評価すること。

安心して家づくりを進めるための総合対策

【住宅会社選定チェックリスト】

| チェック項目 | 確認方法 | 合格基準 |

|---|---|---|

| 財務状況 | 信用調査会社データ取得 | 3年連続黒字経営 |

| 施工実績 | HP・資料で事例確認 | 年間50棟以上 |

| 価格透明性 | 標準仕様・価格表確認 | 詳細明示あり |

| 保証制度 | 保証書・約款確認 | 20年以上保証 |

| 支払条件 | 契約書で確認 | 標準的分割払い |

安心して家づくりを進めるためには、住宅会社選定の段階で徹底的な調査と確認を行うことが不可欠です。まず財務内容の確認については、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関のデータを活用し、売上高、営業利益、自己資本比率の推移を最低3年間分確認します。特に自己資本比率が30%以上あり、営業利益率が5%以上を安定して維持している会社は財務的に健全と判断できます。また、社長や営業担当者との面談では、年間受注棟数、現在進行中の現場数、売上高などについて率直に質問し、誠実に回答してくれるかどうかを確認することも重要です。

支払いスケジュールについては特に注意深く確認する必要があります。一般的には契約時10%、着工時30%、上棟時30%、完成時30%程度の4回分割が標準的ですが、危険な会社は「前払いしていただければ大幅割引」などと言って早期の多額支払いを求めてきます。このような提案があった場合は、なぜ前払いが必要なのか、資金繰りに問題はないのかを直接確認すべきです。また、住宅完成保証制度への加入状況も重要なチェックポイントです。住宅保証機構などの第三者保証機関に加入している会社は、万が一の倒産時にも一定の保護を受けることができます。

最終的な判断においては、複数の住宅会社を比較検討し、価格だけでなく総合的な安心度で選択することが重要です。多少価格が高くても、財務基盤が安定しており、豊富な施工実績があり、充実した保証制度を提供している会社を選ぶことで、長期的な安心を得ることができます。住宅建築は人生最大の投資であり、完成後も長期間にわたって関係が続くため、目先の安さに惑わされることなく、信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。定期的な業界情報の収集と、複数の専門家からの意見聴取も、適切な判断を下すために有効な手段です。

Q: 最終的な判断基準は何?

A: 価格の安さより財務安定性と施工実績、保証制度の充実度を重視した総合的な安心度で判断。

参考資料・関連リンク

本記事の内容は2025年7月時点の情報に基づいています。 住宅会社選定の際は、必ず最新の財務情報と施工実績を確認し、複数社での比較検討を行ってください。

※住宅建築は人生最大の投資です。価格の安さだけでなく、長期的な安心を重視した住宅会社選びを心がけましょう。

コメント