住宅解体費上昇、平均187万円 人件費や廃棄物処理費の高騰で

2024年度の住宅解体費は1戸平均で187.7万円(前年度比+7%、2020年度比+27%)。木造30〜40坪クラスでの上昇が鮮明で、 相場の中心帯が「160万〜219万円」へシフトしています。本稿では、価格上昇の背景・家計への影響・今後の見通し・実務的な対策を、不動産の視点で整理します。

出典・参考:クラッソーネの集計値、環境省・法務省・国交省公開情報、各種業界資料(本文・図表参照)

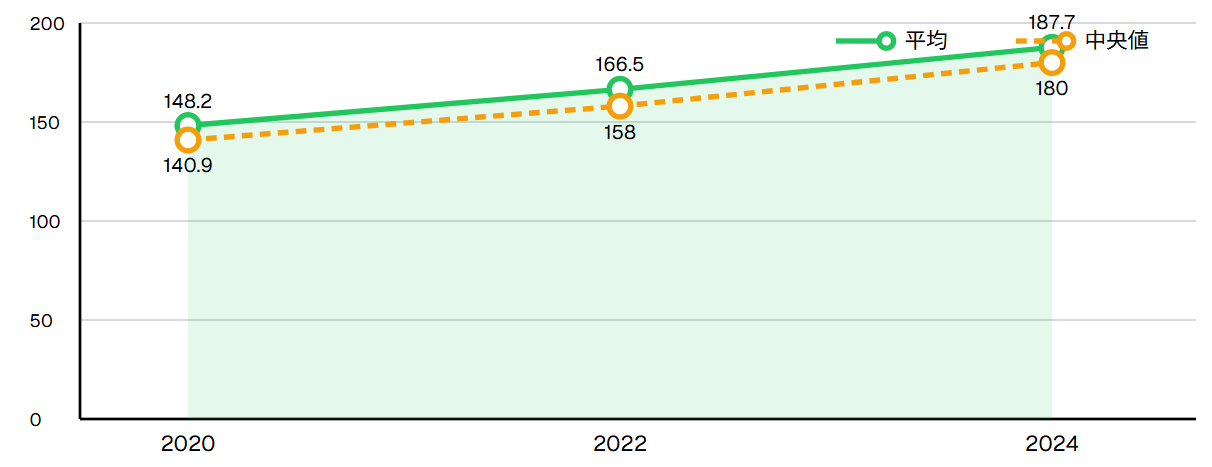

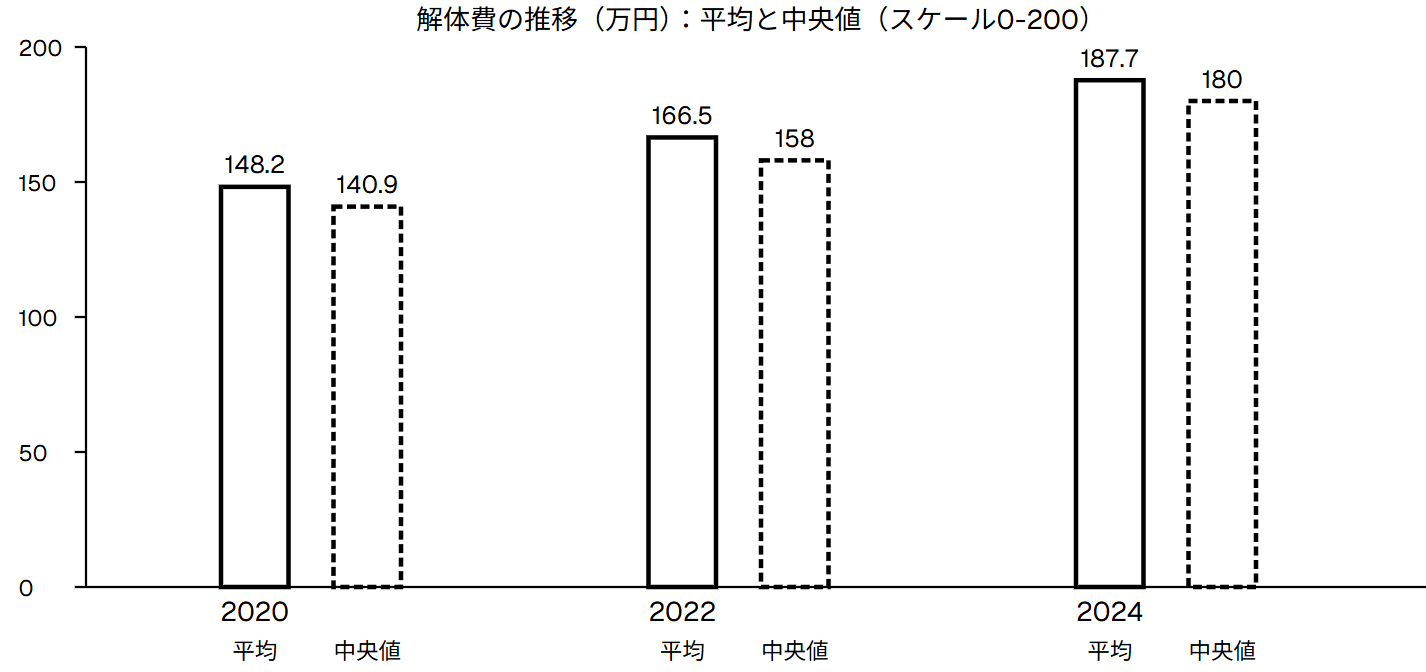

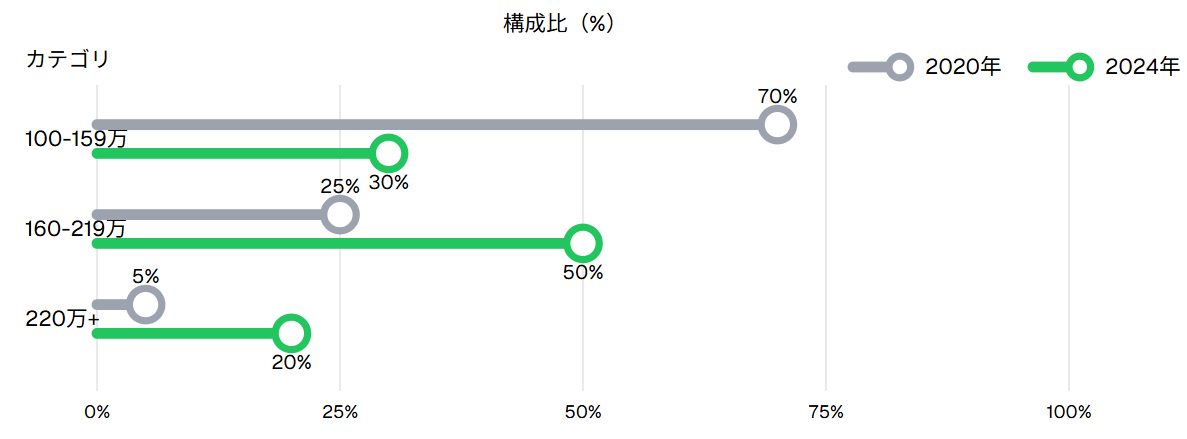

住宅解体費が全国的に上昇しています。解体工事仲介サービスを展開するクラッソーネの集計によれば、2024年度の木造住宅(延べ床100〜132㎡、30〜40坪)における成約価格の平均は187.7万円で、前年度比+7%、2020年度比+27%です。中央値も2020年度の140.9万円から2024年度は180.0万円へ伸長し、極端値に左右されない中心的な相場そのものが押し上げられていることが分かります。価格帯の分布を見ても、かつて全体の7割を占めた「100万〜159万円」帯が2024年度には3割へ縮小し、代わって「160万〜219万円」帯が主流となりました。これは一過性の変動ではなく、構造的な相場転換を意味します。

背景には、廃材の分別・リサイクル徹底に伴う処理費の高騰、人手不足と高齢化による人件費の上昇、重機燃料費や運搬費の増加、アスベスト規制の強化など、複数の要因が重なって存在します。都市部では狭小地・密集地が多く、小型重機や人力の比率が上がりやすい一方、地方でも処理場までの搬送距離や業者不足による出張費が増えやすく、地域を問わずコストの下支えが続いています。結果として、空き家の除却、建て替え、相続・売却などの意思決定に直結する「見えにくかった終末コスト」が可視化されました。

本稿では、最新動向とコスト構造を可視化し、制度・法改正や地域特性、家計や市場への波及、さらに今すぐ実践できる対策をまとめました。結論を先取りすれば、「相場の高止まりが解けにくい局面」であるがゆえ、早期の情報収集・複数見積もり・補助制度の活用・工程の透明化が、費用最適化の鍵となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 平均解体費 | 187.7万円(2024年度、木造30〜40坪) |

| 増加率 | 前年度比+7%、2020年度比+27% |

| 中央値 | 2020年度140.9万円→2024年度180.0万円 |

| 主な要因 | 廃材処理費・人件費・燃料費の上昇、規制強化 |

| 価格帯の変化 | 100〜159万円中心→160〜219万円が主流に転換 |

Q:平均解体費の上昇は本当に続くのですか?

A:原価要因と規制対応が同時進行のため、短期の大幅下落は見込みにくく、当面は高止まりが基本線です。

住宅解体費の最新動向:平均187.7万円

2024年度の木造30〜40坪の平均は187.7万円、中央値は180.0万円。平均と中央値がそろって上昇している事実は、「高額案件だけが平均を押し上げた」わけではなく、マーケット全体の価格帯が底上げされていることを示唆します。2020年度からの4年間での伸びは約27%に達し、建て替えや更地化にかかる総費用の再設計を迫ります。家計の資金計画に与える影響は小さくなく、相続・売却・活用の意思決定の前段として、最新の相場把握は欠かせません。

解体費の推移(万円):平均は実線、中央値は破線

図1:2020→2024年度の平均・中央値の推移(木造30〜40坪)。出典:クラッソーネ

図1:2020→2024年度の平均・中央値の推移(木造30〜40坪)。出典:クラッソーネ

Q:平均と中央値の上昇は何を示すのですか?

A:極端値に依存せず、相場の中心がせり上がったことを示し、費用上振れに備える必要性が高まりました。

価格帯の転換点:160〜219万円が新たな主流

価格帯の分布は市場の体温計です。2020年度には全体の7割を占めた「100万〜159万円」帯が、2024年度には3割へ縮小。一方で「160万〜219万円」帯が中心へと浮上しました。これは、資源価格・人件費・処理費・燃料費の複合上昇が、各地域・各条件に波及して「中庸の案件」まで価格再編をもたらしたことの表れです。すなわち、特異な案件に限らない広がりを持った相場変化であり、資金計画の前提の更新が必要です。

図2:価格帯の構成変化(概念図、比率は本文の記述に基づく代表値)。出典:クラッソーネ

Q:価格帯が上にシフトした意味は何ですか?

A:平均だけでなくボリューム帯も上方へ移行し、平準的な案件でも予算上振れが常態化したことを示します。

コスト構造の真実:廃材処理3〜4割、人件費3〜4割

解体費の主要内訳は、廃材処理費が3〜4割、人件費・重機燃料費が3〜4割、残りが付帯・管理・利益等です。特に木造住宅では、木材・木くず・石膏ボード・プラ等の徹底分別が不可欠で、混合廃棄物を抑えるほど処理単価が下がる反面、現場の手間は増えます。加えて、アスベストの可能性がある場合は事前調査・届出・隔離養生・特別運搬・最終処分までの一連の工程が必要となり、見積もりの段階で把握しておくことが極めて重要です。後出しで判明すると、追加費用・工程延伸の双方が生じます。

| 年度 | 平均(万円) | 中央値(万円) | 主な価格帯 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2020 | 148.2 | 140.9 | 100〜159万 | 人件・処理費は比較的安定 |

| 2022 | 166.5 | 158.0 | 140〜179万 | 処理費上昇の顕在化 |

| 2024 | 187.7 | 180.0 | 160〜219万 | 規制対応・燃料費・人手不足反映 |

Q:処理費と人件・燃料費の比重は?

A:双方あわせて6〜8割を占めるのが一般的で、ここが上がると総額は避けがたく高くなります。

地域差と現場要因:都市部の狭小地

価格上昇は全国的ですが、地域事情によって上乗せの形が異なります。都市部では狭小地・密集地が多く、重機の進入が難しい現場では人力比率が高まり工期・人件費が増加します。交通規制や仮囲い、近隣説明・粉じん対策などの外部コストも無視できません。一方、地方では処理施設まで距離が長く、運搬費・回送費が上がりやすい傾向です。近隣の解体業者が限られるエリアでは出張費が増え、繁忙期に手配が難航するケースも見られます。

現場条件によっても大きな差が出ます。地中埋設物(浄化槽・井戸・基礎杭・埋設廃材など)の有無、地下室や地階構造の存在、道路幅員・車両動線、周辺建物の老朽度合い(事前の家屋調査や養生の強化)といった要素は、追加工事・追加費用の引き金になりやすいポイントです。見積もりの精度を上げるには、現地調査時点での情報開示と「追加が発生する条件」の契約上の明記が有効です。

| 項目 | 業者側の事情 | 依頼者側の認識 | 発生する課題 |

|---|---|---|---|

| 費用の内訳 | 処理費・人件費が高騰 | 「壊すだけ」との誤解 | 単価交渉が難航 |

| 工期の長期化 | 粉じん・騒音対策が必須 | 「すぐ終わる」と想定 | スケジュール摩擦 |

| 分別・リサイクル | 法令遵守は不可避 | 処分方法が見えにくい | コストに納得しづらい |

| 価格帯の差 | 地域・業者規模で変動 | 相場把握が難しい | 相見積もり依存増 |

Q:都市部と地方、どちらが高くなりやすいですか?

A:都市部は狭小・規制対応、地方は搬送・出張費で上がりやすく、条件次第で数十万円の差が出ます。

制度・法改正の影響:建設リサイクル、アスベスト

2022年度以降、建設リサイクル法の運用強化や分別指導の徹底が進み、現場では資材ごとの厳格な分別・搬出が求められるようになりました。さらに2021年の大気汚染防止法改正に伴い、一定規模の工事でアスベスト事前調査・報告が原則義務化され、必要に応じて隔離養生・特別運搬・処分という追加工程が発生します。2024年には労働安全衛生規則の一部改正により粉じん対策や騒音規制も強化され、準備工程や設備更新のウエイトが高まっています。

これらは環境・安全面では望ましい方向性ですが、コスト構造的には「工程数の増加」「専門性の高度化」「時間当たり人件費の上昇」という形で価格に反映されます。とりわけ築年数の古い住宅や、地域での監督・指導が厳格なエリアでは、こうした制度面の影響が顕在化しやすく、見積もりの段階から十分な説明と同意形成が必要です。

制度リンク: 環境省・大気汚染防止法 / 国土交通省・建設リサイクル関連 / 厚生労働省・労働安全衛生

Q:規制強化は費用にどう影響するのですか?

A:工程追加や専門対応が必要となり、手間と時間の増分がそのままコストに転嫁されやすくなります。

家計・市場への波及:空き家対策、相続・売却

解体費の上昇は、空き家対策や資産承継の意思決定に直結します。地方・郊外で老朽住宅の撤去が遅れれば、倒壊リスク・景観悪化・防犯不安が増す可能性があります。更地引き渡しを前提とした売買では、買い手側の価格調整が強まり、土地価格に下押し圧力がかかることもあります。建て替え需要でも、解体の高騰が新築総費用を押し上げ、住宅取得意欲の減退や着工件数の鈍化を通じて建設業全体の受注環境に波及し得ます。

相続では、低評価額の不動産ほど解体費との逆ざやが生じやすく、相続放棄の増加や所有者不明土地の拡大リスクがあります。これに対しては「相続土地国庫帰属制度」の活用や、自治体補助金の最大活用、早期の売却・利活用判断が解となり得ます。国・自治体・業界の取り組み(処理施設の整備、リサイクル市場の拡充、労働環境の改善)が進めば、時間をかけてコスト構造が緩和する可能性はありますが、短期に大幅な反転を期待するのは難しいのが実情です。

関連リンク: 相続土地国庫帰属制度(法務省) / 空き家対策特別措置法(国土交通省の関連ページ) / クラッソーネ(見積・比較)

Q:家計は何に備えるべきですか?

A:更地化コストの上振れを前提に、補助金・制度活用と早期の相見積もりで予算と工程の不確実性を下げます。

いますぐ実務で効く対策:相見積もり

実務で効く対策は明確です。第一に、最低でも3社以上の現地調査に基づく相見積もりを取り、搬出費・重機費・処分費・諸経費の内訳を比較しましょう。第二に、残置物の事前整理や再利用・売却の検討により搬出物量を減らし、処理費の比率を下げます。第三に、アスベストなど追加費用の火種は早めに調査し、契約書には想定外の埋設物や追加工事の扱い、近隣対応の範囲を明記しておきます。第四に、繁忙期(概ね12〜3月)を避け、閑散期(4〜9月)を狙うことで、費用・日程の柔軟性を得やすくなります。

さらに、自治体の補助金・助成金の有無と条件を早期に確認し、対象要件・上限額・申請手続き・締切を押さえます。空き家の固定資産税特例や特定空家指定の可能性、将来的な制度変更リスクも勘案し、待つことの「機会費用」を定量化して意思決定に織り込みましょう。最後に、業者選定では、極端に安い見積もりのリスク(養生不足・不適正処理等)を念頭に、設備保有・地域対応力・説明の明瞭さ・近隣配慮といった非価格要素を重視するのが肝要です。

| フェーズ | 内容 | 説明 |

|---|---|---|

| ① 現地調査 | 建物規模・素材・築年数 | 分別や足場、近隣条件、道路幅員を判定 |

| ② 工法決定 | 手作業/重機併用 | 安全性・効率・騒音粉じん対策で最適化 |

| ③ 処理計画 | 資材別処分ルート | 処理施設との連携、混合廃棄の最小化 |

| ④ コスト算出 | 分別・人件・輸送 | 根拠説明と代替案の提示で合意形成 |

| ⑤ 提案と交渉 | 金額・工期・範囲 | 近隣対応と追加費用ルールを明確化 |

Q:短期で費用を下げる現実策は何ですか?

A:相見積もりの徹底、残置物整理、閑散期活用、補助金活用、契約の透明化で総額の上振れを抑えられます。

参考リンクと出典

本稿は、解体工事仲介事業者の公開情報、各官公庁公開資料、業界の一般的説明を組み合わせて作成しています。具体的な見積額・条件は現場次第で大きく変動するため、最終判断は必ず現地調査と複数見積もりに基づき行ってください。

- クラッソーネ(解体工事の相見積・統計等): https://www.crassone.jp/

- 相続土地国庫帰属制度(法務省): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00456.html

- 大気汚染防止法(環境省): https://www.env.go.jp/air/osen/

- 空き家対策関連(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/

- 資源ごみ輸入規制の動向(JETRO): https://www.jetro.go.jp/

まとめ

2024年度の住宅解体費は平均187.7万円まで上昇し、価格帯の主流も160〜219万円へ転換しました。背景には処理費・人件費・燃料費の上昇と規制強化があり、短期の反転は見込みにくい局面です。いま求められるのは、早期の情報収集、複数見積もり、分別・工程の最適化、補助制度の活用、そして契約の透明化。解体は単なる「壊す」作業ではなく、法令遵守・環境配慮・近隣調整を伴う複合工事だからこそ、準備と意思決定の質が費用と満足度を左右します。

Q:結局、何から始めればよい?

A:現地調査前提の相見積もり3社+制度確認から開始。条件整理と工程の見える化で、無駄と不安を減らしましょう。

コメント