千代田区からマンション販売に対する要請【転売禁止や戸数制限が今後影響】

2024年7月18日、東京都千代田区が不動産協会に対して画期的な要請を行いました。 マンション購入後5年間の転売禁止と同一名義による複数購入の禁止を求める内容で、 投機目的の不動産取引に歯止めをかける狙いがあります。この要請が不動産市場に与える影響を詳しく解説します。

千代田区の転売禁止要請内容と背景

Q: 千代田区はどんな要請をしたの?

A: マンション購入後5年間の転売禁止と同一名義による複数購入禁止を不動産協会に要請しました。

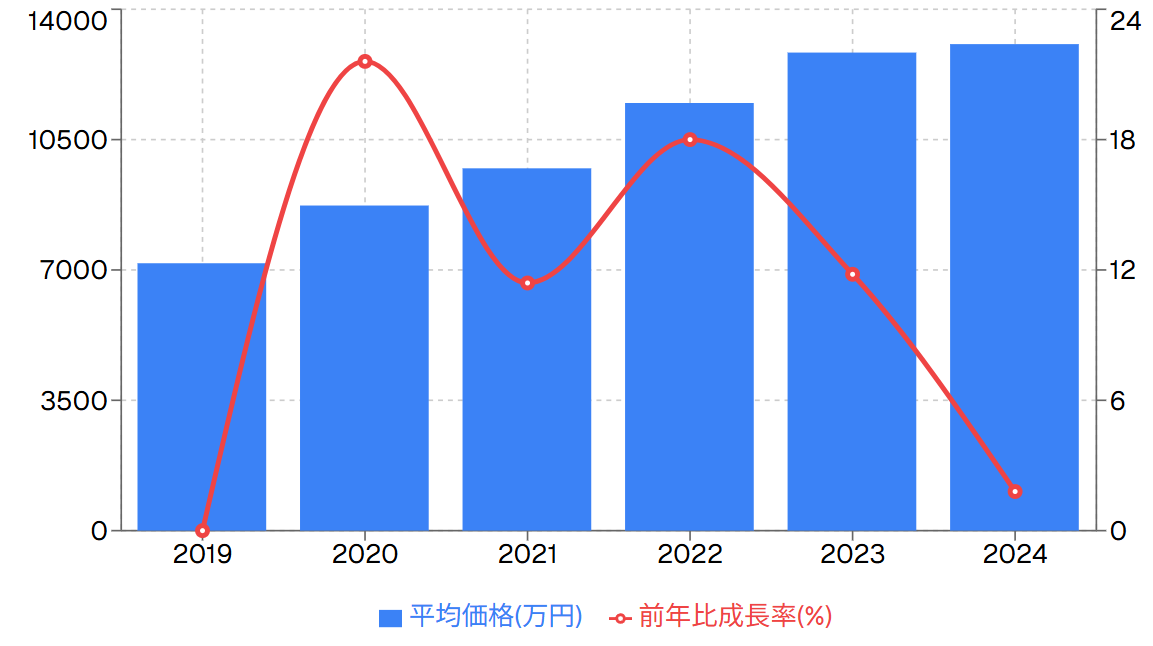

東京23区新築マンション平均価格の推移

| 要請項目 | 具体的内容 | 対象事業 | 期待される効果 |

|---|---|---|---|

| 転売禁止特約 | 購入後原則5年間転売不可 | 再開発事業 | 投機的取引の抑制 |

| 複数購入禁止 | 同一名義での複数物件購入禁止 | 再開発事業 | 買い占め防止 |

| 税制改正要望 | 短期譲渡所得税の引き上げ | 国への要望 | 短期転売の抑制 |

2024年7月18日、東京都千代田区は一般社団法人不動産協会に対して、投機目的でのマンション取引を防止するための画期的な要請を行いました。この要請は、近年急激に高騰している都心部のマンション価格に歯止めをかけ、本来住居を必要とする人々が住宅を取得できる環境を整備することを目的としています。要請の背景には、千代田区内における過度な住宅価格の上昇があり、区内に住みたい人が住めない状況が深刻化していることがあります。

不動産経済研究所のデータによると、2024年1月から6月に発売された東京23区の新築マンション1戸あたりの平均価格は、前年同期比20.4%高い1億3064万円に達しました。この価格水準は、一般的な勤労者世帯の年収では到底手が届かない水準であり、住宅の社会的機能が損なわれている状況を示しています。千代田区は、この状況を放置すれば、区内の人口減少や地域コミュニティの衰退につながる可能性があると危機感を抱いています。

今回の要請は、総合設計制度や市街地再開発事業を活用する事業において販売されるマンションを対象としています。これらの事業は、通常の建築規制を緩和して高層建築物の建設を可能にする制度であり、公的な支援や優遇措置を受けています。千代田区は、こうした公的支援を受けた事業においては、社会的責任を果たすべきであるとの立場から、今回の要請に踏み切りました。この要請が実現すれば、都心部の不動産市場に大きな変化をもたらす可能性があります。

投機目的マンション取引の現状と問題点

Q: 投機目的の取引はどの程度?

A: 都心部では購入者の約20%が転売目的、35%が投資目的と推定されています。

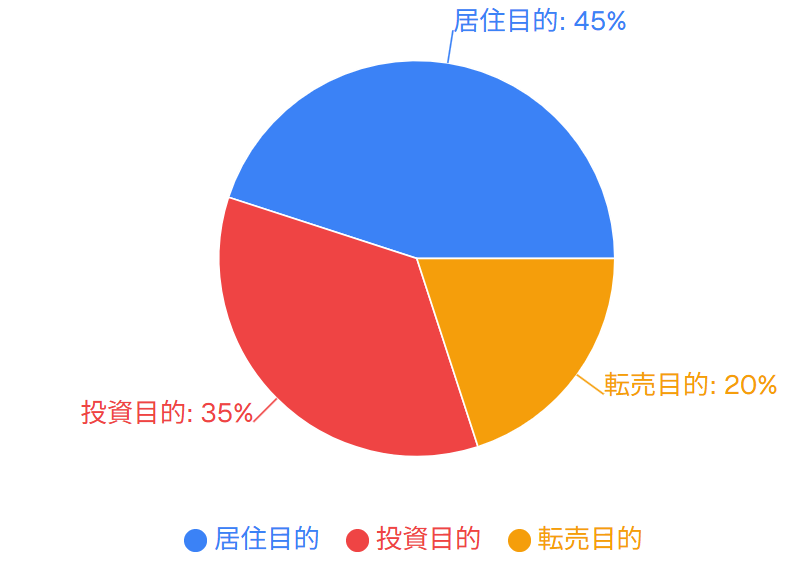

マンション購入目的の内訳(都心3区推定)

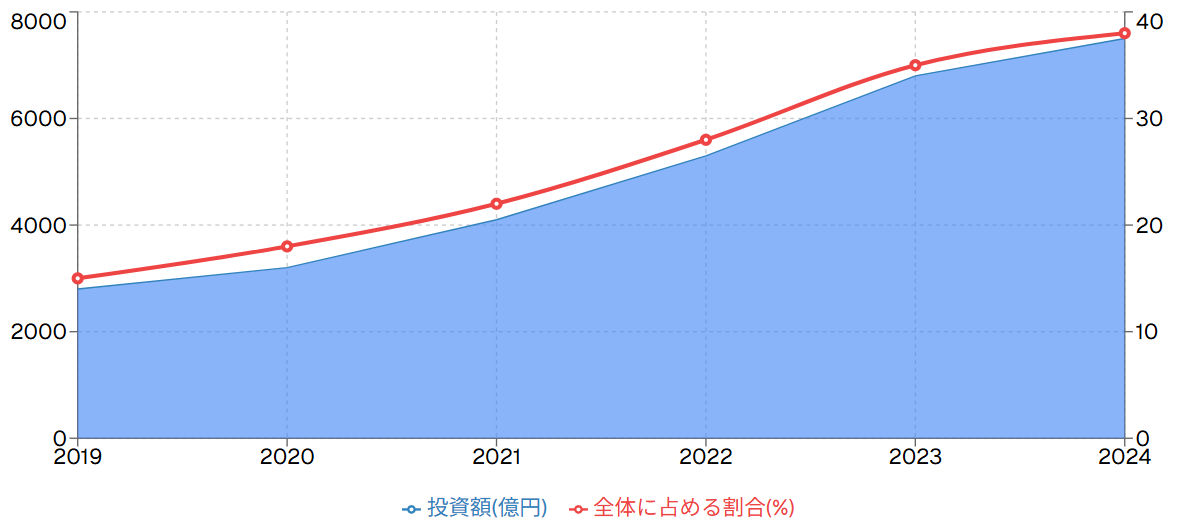

外国人投資による不動産取得額の推移

現在の都心部マンション市場では、居住目的以外の購入が全体の過半数を占める異常な状況が続いています。特に千代田区、中央区、港区の都心3区では、投資目的や転売目的での購入が急増しており、本来の住宅としての機能が大きく損なわれています。投機目的の取引が増加する背景には、低金利環境の継続、相続税対策としての不動産投資需要、そして海外からの投資マネーの流入があります。

特に深刻なのは、海外からの投機的な投資の増加です。中国、韓国、東南アジア諸国からの投資家が、日本の不動産を安全な投資先として認識し、大量の資金を投入しています。これらの投資家の多くは、実際に居住する意図はなく、短期間での値上がり益を狙った投機的な取引を行っています。その結果、本来住居を必要とする日本人や長期居住を希望する外国人が、価格競争に敗れて住宅を取得できない状況が生まれています。

投機目的の取引が増加することで生じる問題は、価格高騰だけではありません。居住実態のない住戸が増加することで、マンションの管理組合運営に深刻な支障が生じています。管理組合の総会に出席しない所有者が増加し、重要な決議が成立しないケースが頻発しています。また、短期間で所有者が変わることで、長期的な修繕計画の策定や実行が困難になり、建物の資産価値維持にも悪影響を与えています。

さらに、投機目的で購入された物件の多くが、違法民泊や無許可の転貸に利用されるケースも増加しています。これにより、騒音問題やセキュリティ問題が発生し、実際に居住している住民の生活環境が悪化しています。千代田区は、こうした複合的な問題を解決するため、根本的な対策として今回の要請を行ったのです。この問題は千代田区だけでなく、都心部全体、さらには全国の主要都市部で共通して発生している深刻な社会問題となっています。

5年間転売禁止特約の詳細と影響

Q: 5年間転売禁止の効果は?

A: 短期転売目的の投機的購入を大幅に抑制し、居住目的の購入者が増加すると予想されます。

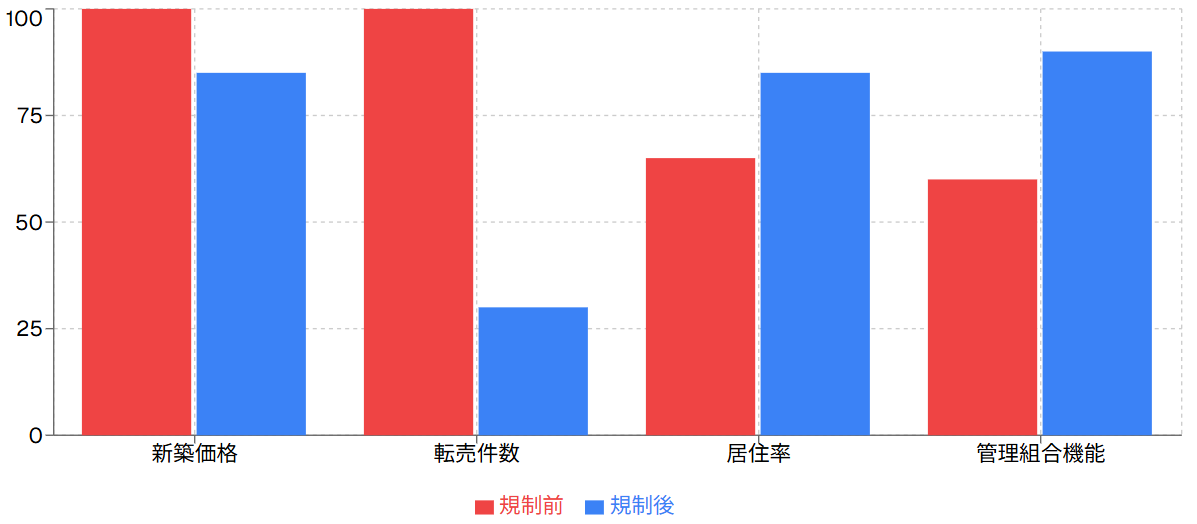

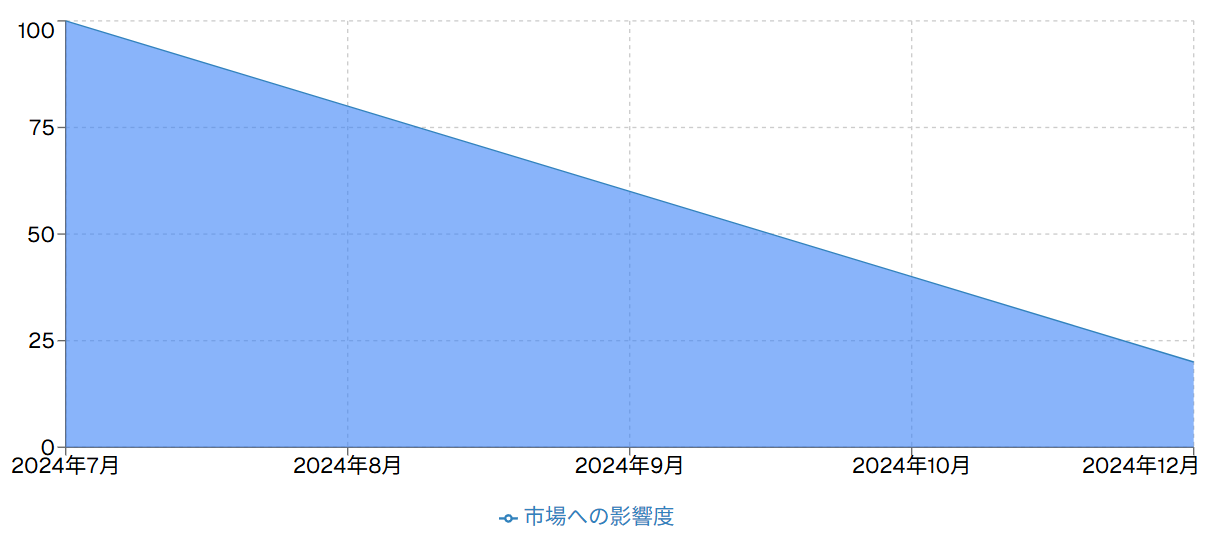

転売禁止規制による市場への影響予測

5年間転売禁止特約は、今回の要請の中核となる施策です。この特約により、マンションを購入した者は、引き渡しを受けてから原則として5年間は第三者への転売ができなくなります。この期間設定は、不動産投資における短期転売の収益性を大幅に低下させることを狙ったものです。一般的に、投機目的の不動産取引では、1年から3年程度の短期間での転売により利益を確保することが多いため、5年間の転売禁止は極めて効果的な抑制策となります。

この特約の法的根拠は、売買契約における特約条項として設定されることになります。違反した場合には、契約違反として損害賠償請求や契約解除の対象となる可能性があります。ただし、転勤、転職、家族構成の変化、経済的困窮など、やむを得ない事情による売却については、一定の条件下で例外的に認められる可能性があります。この例外規定の詳細については、今後の制度設計において慎重に検討される必要があります。

5年間転売禁止特約の導入により、マンション市場には大きな変化が予想されます。まず、短期転売を目的とした投機的な購入が大幅に減少し、実際に居住を目的とする購入者の割合が増加します。これにより、マンションの抽選倍率が低下し、一般の購入希望者が物件を取得しやすくなります。また、居住実態のある住戸が増加することで、管理組合の運営が正常化し、建物の適切な維持管理が可能になります。

一方で、この特約の導入には慎重な検討が必要な側面もあります。正当な理由による住み替え需要が制約される可能性があり、住宅市場の流動性が低下する懸念があります。また、5年間の転売禁止により、購入者の資金調達にも影響が生じる可能性があります。金融機関は、担保価値の流動性を重視するため、転売制限のある物件に対する融資条件が厳しくなる可能性があります。これらの課題については、制度の詳細設計において適切な配慮が必要です。

同一名義複数購入禁止の意義

Q: 複数購入禁止の狙いは?

A: 投資家による買い占めを防止し、より多くの世帯がマンションを購入できる機会を確保することです。

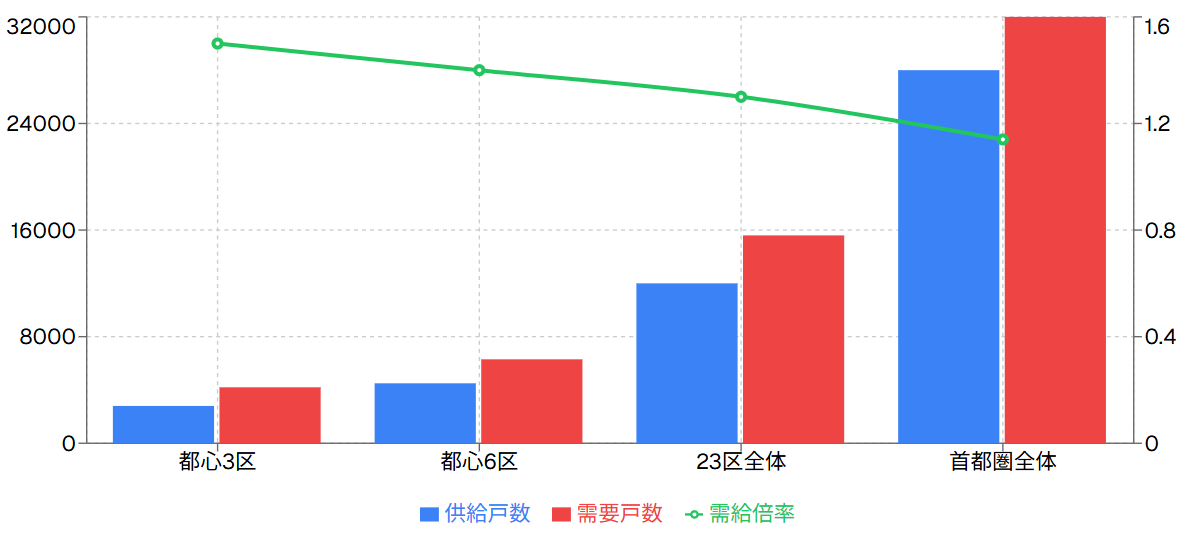

都心部マンション需給バランス

同一名義による複数物件購入の禁止は、投資家による買い占めを防止し、住宅の公平な分配を実現するための重要な施策です。現在の都心部マンション市場では、資金力のある投資家が同一物件で複数の住戸を購入し、賃貸経営や転売による利益を追求するケースが増加しています。このような買い占め行為により、一般の購入希望者が物件を取得する機会が大幅に制限されています。

複数購入禁止の効果は、単に購入機会の公平性を確保するだけではありません。同一物件内で複数の住戸を所有する投資家が減少することで、マンション内のコミュニティ形成が促進されます。実際に居住する住民の割合が増加し、管理組合の運営や共用部分の維持管理に対する関心と責任感が高まります。また、長期的な居住を前提とした住民が増えることで、建物の資産価値維持に向けた取り組みも活発化します。

この規制の実効性を確保するためには、名義の確認方法や回避行為の防止策が重要になります。法人名義での購入や親族名義を利用した実質的な複数購入を防ぐため、実質的な所有者の確認や関連性のチェックが必要です。また、購入後の名義変更についても一定の制限を設ける必要があります。これらの詳細な運用方法については、不動産協会と千代田区の間で今後協議が行われることになります。

複数購入禁止により、マンション市場の競争環境は大きく変化します。これまで資金力で優位に立っていた投資家の影響力が削減され、一般の購入希望者にとってより公平な競争環境が実現されます。ただし、この規制により賃貸住宅の供給が減少する可能性もあり、賃貸市場への影響についても慎重な検討が必要です。適切なバランスを保ちながら、住宅市場全体の健全な発展を促進することが重要です。

不動産市場への短期的・長期的影響

Q: 不動産価格はどう変化する?

A: 短期的には価格上昇が鈍化し、長期的には適正価格への回帰が期待されます。

規制導入による市場変化のタイムライン

千代田区の要請が実現した場合、不動産市場には段階的な変化が生じると予想されます。短期的には、投機目的の購入需要が急激に減少し、新築マンションの販売動向に大きな変化が現れます。これまで抽選倍率が極めて高かった人気物件でも、実需に基づく購入希望者のみが残ることで、競争が緩和されます。その結果、デベロッパーは価格設定を見直さざるを得なくなり、価格上昇のペースが鈍化する可能性があります。

中期的には、住宅市場の構造的な変化が進行します。投機的な取引が減少することで、マンション価格の変動が実需と供給のバランスにより決定されるようになります。これにより、価格の安定性が向上し、一般の購入希望者にとって予測可能な市場環境が実現されます。また、居住実態のある住戸が増加することで、中古マンション市場においても質の高い物件の供給が増加し、市場全体の健全性が向上します。

長期的には、住宅政策の根本的な転換が進むと考えられます。千代田区の取り組みが成功すれば、他の自治体でも同様の規制が導入される可能性が高く、全国的な住宅市場の正常化が進展します。これにより、住宅が投機の対象ではなく、生活の基盤として適切に機能する市場環境が構築されます。また、長期居住を前提とした住宅供給が増加することで、地域コミュニティの安定化や都市の持続可能な発展にも寄与します。

ただし、これらの変化には一定のリスクも伴います。投機的な需要の急激な減少により、短期的には不動産市場の流動性が低下し、価格の下落圧力が生じる可能性があります。また、建設業界や不動産業界の収益性にも影響を与え、住宅供給量の減少につながる懸念もあります。これらのリスクを最小限に抑えながら、市場の健全化を進めるためには、段階的な制度導入と継続的な市場監視が重要です。

他自治体への波及効果と今後の展開

Q: 他の自治体も追随するの?

A: 都心部を中心に同様の規制導入を検討する自治体が増加すると予想されます。

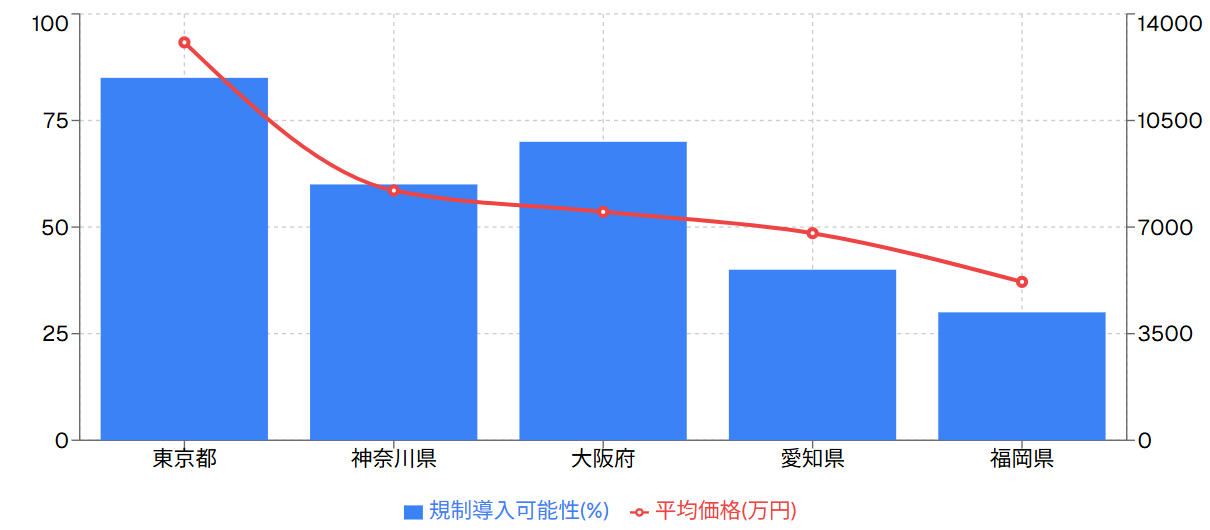

主要都市の規制導入可能性

千代田区の画期的な取り組みは、全国の自治体に大きな影響を与えると予想されます。特に、同様の問題を抱える都心部の自治体では、千代田区の動向を注視しており、効果が確認されれば追随する可能性が高いと考えられます。中央区、港区、渋谷区、新宿区などの都心6区では、既に住宅価格の高騰と投機的取引の増加が深刻な問題となっており、千代田区と同様の対策を検討する動きが活発化しています。

東京都以外でも、大阪市、名古屋市、福岡市などの主要都市部では、外国人投資家による不動産取得が増加しており、地域住民の住宅取得が困難になる問題が顕在化しています。これらの都市では、千代田区の取り組みを参考にした独自の規制策を検討する動きが見られます。特に、観光地として人気の高い京都市や金沢市では、民泊目的の投資が急増しており、住宅の商業利用を制限する規制の導入が急務となっています。

国レベルでの政策対応も期待されています。千代田区は国に対して短期譲渡所得税の引き上げを要望していますが、これが実現すれば全国的な投機抑制効果が期待できます。現在、不動産の短期譲渡所得税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)ですが、これをさらに引き上げることで、短期転売の収益性を大幅に低下させることができます。また、外国人による不動産取得に対する規制強化も検討課題となっています。

今後の展開として、自治体間の連携強化も重要な要素となります。単独の自治体による規制では、投機的な投資が規制の緩い地域に移転するだけの可能性があります。そのため、首都圏や関西圏などの広域での連携した取り組みが必要です。また、不動産業界との継続的な対話を通じて、実効性のある制度設計を行うことが重要です。千代田区の取り組みが成功すれば、日本の住宅政策における新たなモデルケースとなり、持続可能な都市発展の基盤となることが期待されます。

住宅政策の転換点と今後の課題

Q: 今後の住宅政策はどう変わる?

A: 投機抑制から居住重視へと政策の軸足が大きく転換し、住宅の社会的機能が重視されます。

千代田区の要請は、日本の住宅政策における重要な転換点を示しています。これまでの住宅政策は、市場メカニズムを重視し、規制緩和による供給促進を中心としてきました。しかし、投機的な取引の増加により住宅価格が実需から乖離し、住宅の社会的機能が損なわれる状況が生じています。今回の要請は、市場の自由競争だけでは解決できない問題に対して、公的な介入の必要性を明確に示したものです。

今後の住宅政策では、住宅の投機対象としての側面を抑制し、生活の基盤としての機能を重視する方向に転換することが予想されます。これには、転売制限だけでなく、居住実態の確認、空き家対策の強化、賃貸住宅の質的向上など、包括的な取り組みが必要です。また、住宅取得支援制度についても、投機的な利用を防ぐための条件強化が検討されるでしょう。

一方で、この政策転換には慎重な配慮が必要な課題も存在します。過度な規制は住宅市場の流動性を損ない、正当な住み替え需要や投資需要まで阻害する可能性があります。また、建設業界や不動産業界の健全な発展を阻害し、結果的に住宅供給の減少を招く懸念もあります。これらの課題を解決するためには、規制と市場機能のバランスを適切に保ちながら、段階的な制度導入を行うことが重要です。

長期的な視点では、住宅政策の目標を明確化し、社会全体でのコンセンサス形成が必要です。住宅は単なる商品ではなく、人々の生活の基盤であり、地域コミュニティの核となる社会的インフラです。この認識を共有し、住宅の社会的価値を重視した政策体系を構築することが、持続可能な都市発展の基盤となります。千代田区の取り組みは、この方向性を示す重要な第一歩であり、今後の住宅政策の発展に大きな影響を与えることが期待されます。

まとめ

千代田区の要請は、投機的な不動産取引に歯止めをかけ、住宅の本来の機能を回復させるための画期的な取り組みです。 5年間の転売禁止と複数購入の禁止により、居住目的の購入者が住宅を取得しやすい環境が整備されることが期待されます。 この取り組みが成功すれば、全国の自治体に波及し、日本の住宅政策の新たなモデルケースとなる可能性があります。 ただし、市場への影響を慎重に監視しながら、適切なバランスを保った制度運用が重要です。

参考リンク

千代田区の要請に対する不動産協会の対応、他自治体の動向、 国レベルでの税制改正の可能性など、今後の展開から目が離せません。 不動産投資や住宅購入を検討されている方は、これらの政策動向を 注視しながら適切な判断を行うことが重要です。

コメント