【広島】新築マンション 価格・坪単価が3割アップ!!

広島市の新築マンション【30%値上がり!!】

中国新聞デジタルにこんな記事が出ていました。

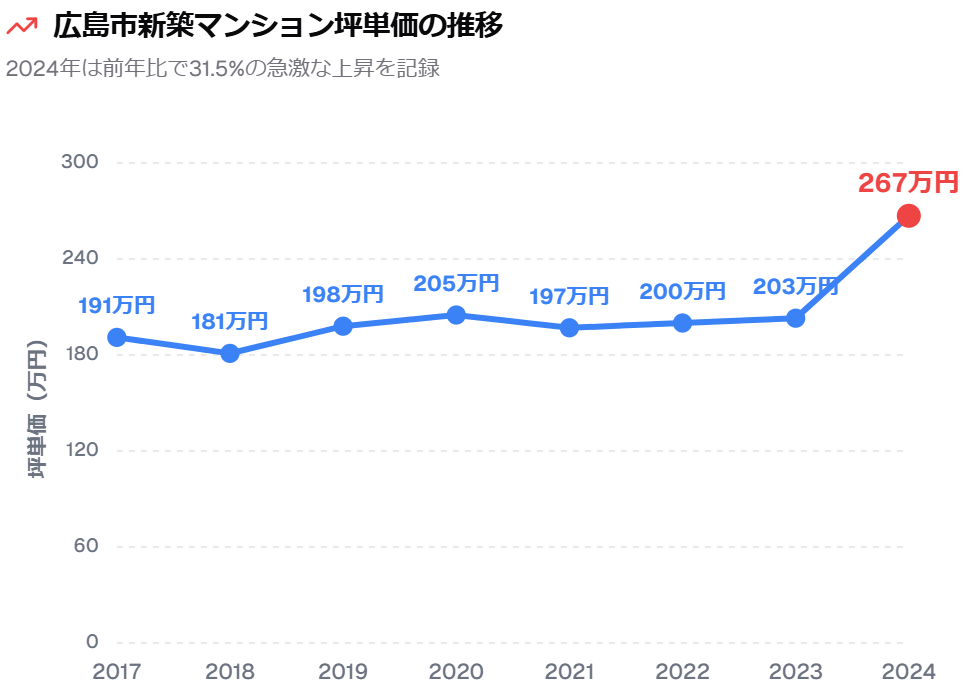

まずは、最近の坪単価の推移を確認しておきましょう。

坪単価の推移【広島市】

| 年度 | 坪単価(平均:万円) |

|---|---|

| 2017 | 191 |

| 2018 | 181 |

| 2019 | 198 |

| 2020 | 205 |

| 2021 | 197 |

| 2022 | 200 |

| 2023 | 203 |

| 2024 | 267 |

※このデーターは中区、南区、東区、西区でまとめています。安佐南区、安佐北区、佐伯区、安芸区は含まれていません。旧市内のデーターととらえていただければと思います。

確かに市内中心部という括り見ても30%以上の上昇が確認できます。中国新聞の記事では平均価格、ここでは平均坪単価の比較です。しかもここでは安佐北区、安佐南区、佐伯区、安芸区は含まれていないので差はありますが、間違いなく大幅にアップしています。

恐ろしいほどの値上がりです・・・

今後の動向や値上がりの要因などを考察してきます。

西広島駅南で44階建てタワマン計画 【己斐にタワーマンション】

「ソシオ宇品御幸」「ヴェルディ・ザ・タワー宇品」「ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品[ウエスト]」徹底比較

広島市の新築マンション、価格が3割アップ

広島市の不動産市場において、ここ数年で最も注目すべき変化が起きています。新築マンションの価格が約3割も上昇し、購入を検討している方々にとって大きな懸念材料となっています。この価格上昇は、単なる一時的な現象ではなく、構造的な要因に基づく市場変化の表れと言えるでしょう。

広島市は中国地方最大の都市として、経済活動や文化の中心地としての役割を担ってきました。コンパクトな都市構造と充実した都市機能を持つ広島市は、住みやすさの点でも高い評価を受けてきました。しかし、その人気の高さが、限られた土地の中での住宅需要を高め、特に新築マンション市場において顕著な価格上昇をもたらしています。

本記事では、この価格上昇の実態と背景、そして今後の見通しについて詳しく解説します。マンション購入を検討されている方はもちろん、広島市の不動産市場に関心をお持ちの方々にとって、有益な情報となれば幸いです。

価格上昇の実態

広島市内の新築マンションの平均価格は、ここ3年間で約30%上昇しました。2021年には1平方メートルあたり約55万円だった価格が、現在では約72万円にまで跳ね上がっています。70平方メートルの一般的な3LDKマンションで計算すると、3,850万円から5,040万円へと、実に1,190万円もの価格上昇が見られます。

この上昇率は、全国平均の約20%を大きく上回るものであり、広島市の不動産市場の特殊性を示しています。特に注目すべきは、この上昇が一部の高級物件だけでなく、市場全体で広く見られる現象だという点です。価格帯別に見ても、3,000万円台の比較的手頃な物件から、7,000万円を超える高級物件まで、ほぼすべての価格帯で上昇傾向が確認されています。

具体的な事例を挙げると、広島市中区の某大型マンションでは、2021年の販売開始時に4,500万円だった3LDKタイプが、最終販売時には5,800万円にまで価格が引き上げられました。また、南区の駅近マンションでは、発売から完売までの約1年間で、同一タイプの部屋の価格が当初の4,200万円から5,300万円へと、約26%上昇しています。

特に顕著な上昇を示しているのは、広島市中区や南区の中心部エリアです。交通の利便性が高く、商業施設が充実している人気エリアでは、一部の物件で40%を超える価格上昇も確認されています。広島電鉄の沿線や、JR広島駅周辺の再開発エリアでは、特に高い上昇率が見られます。

地元の不動産専門家によると、「広島市の新築マンション市場は、供給が需要に追いついていない状況が続いており、発売と同時に完売する物件も少なくありません。このような需給バランスの崩れが、価格上昇に拍車をかけている」とのことです。

価格上昇の背景

1. 建設コストの高騰

新築マンション価格上昇の最大の要因は、建設コストの高騰です。具体的には以下の要素が影響しています。

鉄鋼材や木材などの建築資材が世界的な供給不足により高騰しています。特に鉄鋼材は2021年初頭と比較して約40%の価格上昇を記録しており、マンション建設コストを直接押し上げています。コロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要増加や、ウクライナ情勢などの地政学的リスクによる供給制約が、この価格上昇の背景にあります。

建設業界の深刻な人手不足による労務費の上昇も見逃せません。広島県内の建設業就業者数は過去10年で約15%減少しており、特に熟練技術者の不足が顕著です。この人手不足を背景に、建設作業員の平均時給は5年前と比較して約20%上昇しています。また、外国人技能実習生の受け入れ減少も、人手不足に拍車をかけています。

輸入資材のコスト増加も大きな要因です。日本円の価値下落により、輸入建材のコストが上昇しています。特に、内装材や設備機器など、海外製品に依存する部分が多いマンション建設において、この影響は無視できません。2021年と比較して、輸入建材のコストは平均で約25%上昇していると言われています。

広島市内のあるデベロッパーの担当者は、「建設コストの上昇は、当初の想定を大きく上回るペースで進んでいます。特に鉄筋コンクリート造の高層マンションでは、主要構造材である鉄鋼材の価格上昇が直接的に建設コストに反映されます。また、建設工期の長期化も間接的なコスト増加要因となっています」と語っています。

2. 用地取得コストの上昇

広島市中心部では、好立地の土地の取得競争が激化しています。特に、利便性の高いエリアでは土地価格が大幅に上昇し、それがマンション価格に直接反映されています。

広島市の公示地価データによると、中区の商業地では過去5年間で約25%の上昇が見られます。特に、紙屋町・八丁堀エリアや広島駅周辺では、再開発計画の進行に伴い、土地の価値が急速に高まっています。また、南区の一部エリアでも、交通利便性の高さから土地価格の上昇が顕著です。

マンション開発に適した一定規模の土地は限られており、デベロッパー間の競争が激化しています。ある不動産会社の用地取得担当者は、「5年前であれば3〜4社程度だった入札参加者が、現在では10社以上になることも珍しくありません。このような競争環境の中で、土地の取得価格は上昇の一途をたどっています」と述べています。

また、広島市の都市計画による高さ制限や容積率の規制も、中心部での効率的な土地利用を制限する要因となっており、結果として用地コストの上昇につながっています。特に、景観保全を目的とした一部エリアでの高さ制限は、マンション開発における土地の有効活用を難しくしています。

3. 高性能・高機能化による付加価値

現在の新築マンションは、以前と比較して以下のような高性能・高機能化が進んでいます。

省エネ性能への要求の高まりから、高性能な断熱材や複層ガラスの採用が標準化しています。2022年に改正された建築物省エネ法の基準に対応するため、多くのマンションでは従来よりも高い断熱・気密性能を実現しています。これにより、居住性は向上しますが、建設コストも増加しています。

IoT技術の発展により、スマートフォンで家電を操作できるシステムや、顔認証によるセキュリティシステムなど、先進的な設備が標準装備されるケースが増えています。広島市内の新築マンションでも、約70%の物件でなんらかのスマートホーム機能が導入されています。

コロナ禍を経て、在宅勤務やステイホームの重要性が高まったことから、共用ラウンジやワークスペース、フィットネスルームなどの共用施設を充実させるマンションが増加しています。これらの施設は居住者の生活の質を向上させる一方で、建設・維持コストの増加要因ともなっています。

ある大手デベロッパーの商品企画担当者は、「現在の購入者は単なる住空間だけでなく、生活の質を高める機能性や、将来的な資産価値の維持を重視する傾向があります。そのため、高性能・高機能化は避けられない流れであり、それに伴うコスト増加も必然的なものです」と説明しています。

4. 金融環境の変化

低金利政策の長期化も、マンション価格上昇の一因となっています。低金利環境下では、同じ返済額でもより高額な住宅ローンを組むことが可能となり、結果として購入可能な物件の価格帯が上昇します。

また、投資目的の購入も増加しています。不動産投資の収益性が他の金融商品と比較して相対的に高いことから、個人投資家や不動産投資信託(REIT)による物件購入が活発化しています。広島市内の新築マンションにおいても、約20%が投資目的での購入と言われており、この需要も価格上昇を後押ししています。

エリア別の状況

広島市内でも、エリアによって価格上昇率には差があります。

中区・南区(中心部)

- 上昇率:約35〜40%

- 平均価格:1平方メートルあたり約80万円

- 特徴:交通利便性が高く、商業施設が充実

中区は広島市の中心部に位置し、紙屋町・八丁堀を中心とする商業地区や、平和記念公園などの観光スポットを有しています。南区は広島駅を含み、交通の要衝となっています。これらのエリアでは、利便性の高さから常に高い需要があり、価格上昇も最も顕著です。

中区の紙屋町周辺では、再開発プロジェクトの進行に伴い、超高層タワーマンションの建設が進んでいます。これらの物件では、1平方メートルあたり100万円を超える価格設定も珍しくありません。南区の広島駅周辺でも、駅前再開発の影響で不動産価値が急上昇しており、新築マンションの価格も高騰しています。

地元不動産会社の分析によると、「中区・南区では、交通利便性の高さに加え、商業施設や医療機関、教育施設などの生活インフラが充実していることが高い評価につながっています。また、オフィス街に近いことから、職住近接を求める共働き世帯からの需要も高く、これが価格上昇を支える要因となっています」とのことです。

特に人気が高いのは、広島電鉄の路面電車沿線や、アストラムラインの駅周辺の物件です。これらの地域では、発売と同時に完売するケースも多く、プレミアム価格での取引も見られます。

西区・東区

- 上昇率:約25〜30%

- 平均価格:1平方メートルあたり約65万円

- 特徴:住環境の良さと中心部へのアクセスのバランスが取れたエリア

西区は比較的閑静な住宅地が多く、自然環境にも恵まれています。東区は広島高速道路のインターチェンジがあり、車でのアクセスが良好なエリアです。これらの地域では、中心部ほどの急激な価格上昇は見られないものの、着実な上昇傾向が続いています。

西区の観音地区や己斐地区では、中心部へのアクセスの良さと比較的手頃な価格帯から、ファミリー層を中心に人気が高まっています。東区の牛田・馬木地区では、広島高速道路の利便性を活かした郊外型マンションの開発が進んでおり、車社会の広島市において重要な選択肢となっています。

地域の不動産エージェントによると、「西区・東区は、中心部と比較して土地価格がやや抑えられているため、デベロッパーにとっても採算の取りやすいエリアです。そのため、比較的手頃な価格帯の物件供給が続いており、一次取得者やファミリー層からの支持を集めています」と分析しています。

特に、西区の横川駅周辺や東区の牛田地区では、中心部へのアクセスの良さと住環境のバランスから、新築マンションの需要が高まっています。これらのエリアでは、70〜80平方メートルの3LDKタイプで4,500万円〜5,500万円程度の価格帯が中心となっています。

安佐南区・安佐北区

- 上昇率:約20〜25%

- 平均価格:1平方メートルあたり約58万円

- 特徴:自然環境が豊かで、ファミリー層に人気

安佐南区・安佐北区は広島市の北部に位置し、自然環境に恵まれた住宅地が広がっています。アストラムラインの開通により中心部へのアクセスも改善され、ファミリー層を中心に人気が高まっています。

安佐南区の祇園・西原地区では、教育環境の充実から子育て世帯の需要が高く、新築マンションの開発も活発です。安佐北区では、高陽・可部地区を中心に、自然環境を活かした大規模マンション開発が進んでいます。

地元の不動産アナリストによると、「安佐南区・安佐北区は、広島市内では比較的価格が抑えられているエリアですが、それでも上昇傾向は明らかです。特に、アストラムライン沿線の物件は、交通利便性と自然環境のバランスから高い評価を受けており、価格上昇も顕著です」と指摘しています。

これらのエリアでは、80〜100平方メートルの広めの3LDKや4LDKタイプが中心で、4,000万円〜5,000万円程度の価格帯が主流となっています。中心部と比較すると割安感があるため、広いスペースを求めるファミリー層からの支持を集めています。

その他のエリア(佐伯区・安芸区)

- 上昇率:約15〜20%

- 平均価格:1平方メートルあたり約50万円

- 特徴:郊外の静かな環境と比較的手頃な価格

佐伯区は広島市の西部に位置し、五日市地区を中心に住宅地が広がっています。安芸区は東部に位置し、瀬野川沿いに住宅地が点在しています。これらのエリアでは、他の地域と比較して価格上昇率はやや低めですが、それでも着実な上昇が見られます。

佐伯区の五日市駅周辺では、JR山陽本線の利便性を活かしたマンション開発が進んでおり、中心部へのアクセスと手頃な価格のバランスから、一定の需要を維持しています。安芸区では、海田・中野地区を中心に、自然環境を活かした住宅開発が行われています。

地域の不動産会社によると、「佐伯区・安芸区は、広島市内では比較的価格が抑えられているエリアであり、予算を重視する購入者にとっては重要な選択肢となっています。特に、駅周辺の物件は、通勤の利便性から一定の人気を保っています」とのことです。

これらのエリアでは、70〜90平方メートルの3LDKタイプで3,500万円〜4,500万円程度の価格帯が中心となっており、広島市内では比較的手頃な価格で新築マンションを購入できるエリアとなっています。

購入者への影響

マンション価格の上昇は、購入者に以下のような影響を与えています。

1. 購入層の変化

価格上昇により、若年層や一次取得者の購入ハードルが上がっています。その結果、購入層が高所得者や資産運用目的の投資家にシフトする傾向が見られます。

広島市内の不動産仲介会社の調査によると、新築マンション購入者の平均年齢は5年前の38.5歳から42.3歳へと上昇しています。また、年収1,000万円以上の世帯の割合も、同期間で約25%から約40%へと増加しています。これは、価格上昇により、より高い収入や資産を持つ層でなければ購入が難しくなっていることを示しています。

特に顕著なのは、30代前半以下の若年層の購入比率の低下です。5年前には新築マンション購入者の約30%を占めていた30代前半以下の層は、現在では約15%にまで減少しています。これらの層は、頭金の準備が難しいことや、高額な住宅ローンの返済負担への懸念から、購入を諦めるケースが増えています。

ある不動産エージェントは、「以前であれば、共働きの若いカップルでも手が届いた中心部の新築マンションが、現在では到底購入できない価格帯になっています。その結果、彼らは郊外の物件や中古マンションへとシフトせざるを得ない状況です」と指摘しています。

また、投資目的の購入も増加しています。広島市内の新築マンションの約20%が投資目的での購入と言われており、特に中心部の利便性の高いエリアでは、この傾向が顕著です。これらの投資物件は主に賃貸に出されるため、実際に居住する目的での購入者との競合が生じ、価格上昇に拍車をかけています。

2. 住宅ローン返済負担の増加

価格上昇に伴い、住宅ローンの借入額も増加しています。金利上昇の影響も相まって、月々の返済負担が大きくなっているケースが多く見られます。

広島市内の金融機関によると、新築マンション購入のための平均住宅ローン借入額は、5年前の約3,200万円から現在では約4,500万円へと、約40%増加しています。これに伴い、月々の返済額も増加しており、多くの世帯で家計への負担が大きくなっています。

特に、2023年以降の金利上昇は、返済負担をさらに増加させる要因となっています。変動金利型住宅ローンの金利は上昇傾向にあり、固定金利型も徐々に引き上げられています。例えば、借入額4,500万円、返済期間35年の場合、金利が0.5%上昇すると、月々の返済額は約1万円増加します。これは年間で約12万円、35年間では約420万円の負担増となります。

ファイナンシャルプランナーの分析によると、「住宅ローンの返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)は、安全とされる25%を超えるケースが増えています。特に、将来的な金利上昇リスクを考慮すると、現在の返済計画が持続可能かどうか、慎重に検討する必要があります」とのことです。

また、頭金の準備も大きな課題となっています。一般的に、住宅購入時には価格の2割程度の頭金が推奨されますが、価格上昇により必要な頭金も増加しています。5,000万円のマンションであれば、1,000万円の頭金が理想的ですが、これだけの金額を準備できる世帯は限られています。その結果、頭金を減らして借入額を増やすケースや、親からの援助に頼るケースが増えています。

3. 購入エリアの郊外化

中心部の価格上昇を受け、購入エリアが郊外へとシフトする傾向があります。これにより、通勤時間の増加や生活スタイルの変化を余儀なくされる購入者も少なくありません。

広島市内の不動産取引データによると、5年前には新築マンション購入の約60%が中区・南区の中心部で行われていましたが、現在ではその割合は約40%に低下しています。代わりに、西区・東区や安佐南区などの郊外エリアでの購入が増加しています。

この郊外化は、通勤時間の増加をもたらしています。広島市の通勤実態調査によると、マンション居住者の平均通勤時間は5年前の約30分から現在では約40分へと増加しています。この通勤時間の増加は、生活の質や家族との時間に影響を与える可能性があります。

ある購入者は、「理想は中心部での購入でしたが、予算の制約から安佐南区の物件を選びました。通勤時間は片道で約20分増えましたが、その分広いスペースを確保できたので、一長一短です」と語っています。

また、郊外での購入は、生活スタイルの変化も伴います。中心部では徒歩や公共交通機関での移動が中心でしたが、郊外では車での移動が基本となります。これにより、車の購入・維持費や駐車場代などの追加コストが発生するケースも少なくありません。

一方で、郊外化には肯定的な側面もあります。郊外の物件は一般的に広いスペースを確保できるため、在宅勤務の増加や子育て環境の充実といった現代的なニーズに対応しやすいという利点があります。また、自然環境が豊かな地域も多く、生活の質という観点では優れている面もあります。

4. 中古マンション市場への影響

新築マンションの価格上昇は、中古マンション市場にも波及しています。特に、立地条件の良い中古マンションでは、新築との価格差を背景に需要が高まり、価格上昇が見られます。

広島市内の中古マンション価格は、過去3年間で約20%上昇しています。特に、築10年以内の比較的新しい物件や、交通利便性の高いエリアの物件では、上昇率が高くなっています。中には、新築時の価格を上回る取引も見られるようになりました。

不動産市場の専門家によると、「新築と中古の価格差が縮小する中で、良質な中古マンションへの注目度が高まっています。特に、管理状態の良い物件や、大規模修繕が適切に行われている物件は、新築に代わる選択肢として評価されています」とのことです。

また、リノベーション市場も活性化しています。中古マンションを購入し、自分好みにリノベーションすることで、新築よりも低コストで理想の住まいを実現するケースが増えています。広島市内でも、リノベーション専門の不動産会社やデザイン事務所が増加しており、中古マンション購入者の選択肢を広げています。

今後の見通し

広島市の新築マンション市場の今後については、以下のような見通しが考えられます。

短期的見通し(1〜2年)(続き)

金利環境については、日本銀行の金融政策の転換により、超低金利時代からの脱却が進むと予想されています。これにより、住宅ローン金利も徐々に上昇し、需要の抑制要因となる可能性があります。ただし、急激な金利上昇は見込まれておらず、需要への影響は限定的と考えられます。

供給面では、用地取得の困難さから、新規プロジェクトの立ち上げが減少する傾向にあります。広島市内の主要デベロッパーへの調査によると、2024年の新築マンション供給戸数は前年比で約10%減少する見込みです。この供給減少は、価格の下支え要因となるでしょう。

広島市の不動産市場に詳しいアナリストは、「短期的には、建設コストの高止まりと供給の制約から、価格の大幅な下落は考えにくい状況です。ただし、金利上昇による需要の冷え込みも予想されるため、これまでのような急激な価格上昇は収まり、より緩やかな上昇か、場合によっては横ばい傾向に移行する可能性があります」と分析しています。

また、エリア別の動向も注目されます。中心部では、好立地物件の希少性から価格の下支え効果が強く働く一方、郊外エリアでは需要の変化に応じて価格調整が起こりやすいと予想されています。特に、交通利便性に劣る郊外物件では、価格競争が激化する可能性もあります。

中長期的見通し(3〜5年)

中長期的には、以下の要因が市場に影響を与えると予想されます:

人口動態の変化

広島市の人口は、2020年の約119万人から、2030年には約115万人へと緩やかな減少が予測されています。特に、生産年齢人口(15〜64歳)の減少が顕著であり、これは住宅需要に影響を与える可能性があります。

ただし、世帯数については、単身世帯や高齢者世帯の増加により、人口減少ほどの減少は見込まれていません。広島市の推計によると、2030年までの世帯数の減少率は約2%程度と予測されており、一定の住宅需要は維持されると考えられます。

また、広島市内でも地域による差が大きくなると予想されます。中心部では、利便性を求める単身者や高齢者の流入が続き、一定の需要が維持される一方、郊外部では人口減少の影響がより顕著に表れる可能性があります。

人口統計の専門家は、「広島市全体では緩やかな人口減少が予測されますが、中心部への集住傾向は続くと考えられます。特に、高齢者の『都心回帰』現象は今後も続く可能性が高く、中心部の住宅需要を下支えするでしょう」と指摘しています。

都市計画と再開発の影響

広島市では、中心部を中心に複数の大規模再開発プロジェクトが進行中または計画されています。これらのプロジェクトは、都市の魅力向上と新たな住宅供給をもたらす一方、周辺エリアの不動産価値にも影響を与えます。

特に注目されるのは、広島駅周辺の再開発です。広島駅南口の二葉の里地区では、オフィス、商業施設、医療施設、住宅などの複合開発が進んでおり、この地域の価値向上が期待されています。また、紙屋町・八丁堀地区では、老朽化したビルの建て替えと高度利用を促進する再開発が計画されており、新たな高層マンションの供給も見込まれています。

都市計画の専門家によると、「これらの再開発は、単に新たな住宅供給をもたらすだけでなく、都市の魅力や利便性を高め、広島市全体の不動産価値に好影響を与える可能性があります。特に、公共交通機関の充実や歩行者空間の整備など、都市環境の改善を伴う再開発は、周辺エリアの価値向上につながるでしょう」とのことです。

一方で、これらの再開発による新規供給は、既存物件の価格に影響を与える可能性もあります。特に、同一エリア内での大量供給は、一時的な需給バランスの崩れをもたらし、価格調整圧力となる可能性があります。

建設技術の進化と環境規制

中長期的には、建設技術の進化により、建設コストの効率化が進む可能性があります。プレハブ工法の高度化や、BIM(Building Information Modeling)の普及、AI・ロボット技術の活用などにより、人手不足の問題が緩和される可能性があります。

ある建設会社の技術責任者は、「現在、業界全体で建設の効率化・省力化に向けた取り組みが進んでいます。例えば、工場での部材の事前製作比率を高めることで、現場での作業時間を削減し、人手不足の影響を軽減する試みが広がっています。これらの取り組みが進めば、中長期的には建設コストの安定化につながる可能性があります」と述べています。

一方で、環境規制の強化も予想されます。カーボンニュートラルに向けた取り組みが加速する中、建築物の省エネ基準はさらに厳格化される見通しです。2025年以降は、すべての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられる予定であり、これに伴う追加コストも考慮する必要があります。

環境建築の専門家によると、「今後は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やLCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅など、より高い環境性能を持つ住宅への需要が高まると予想されます。これらの高性能住宅は初期コストは高くなりますが、長期的な光熱費削減や資産価値の維持といったメリットがあります」と指摘しています。

金融環境の変化

中長期的な金融環境の変化も、マンション市場に大きな影響を与えるでしょう。日本銀行の金融政策の正常化が進む中、住宅ローン金利は緩やかな上昇傾向が続くと予想されています。

金融アナリストによると、「今後5年間で、住宅ローンの固定金利は現在より1〜1.5%程度上昇する可能性があります。これは、月々の返済額に換算すると、借入額4,000万円、返済期間35年の場合、約2万円の増加に相当します」とのことです。

この金利上昇は、住宅購入の意思決定に大きな影響を与えるでしょう。特に、返済負担率が高い世帯では、購入を見送るケースが増える可能性があります。また、変動金利から固定金利へのシフトも進むと予想されており、金利上昇リスクに対するヘッジ意識が高まるでしょう。

一方で、インフレ傾向が続く場合、実質的な住宅ローン負担は軽減される可能性もあります。特に、賃金上昇がインフレに追いつく場合、住宅ローンの実質的な負担感は低下するため、住宅購入意欲を下支えする要因となるでしょう。

市場の二極化

中長期的には、マンション市場の二極化が進むと予想されます。具体的には、以下のような傾向が強まるでしょう。

交通利便性の高いエリアや、生活インフラが充実したエリアの物件は、希少性から価値を維持・向上させる一方、利便性に劣るエリアでは価格下落圧力が強まる可能性があります。

高い耐震性能や環境性能を持つ物件、デザイン性や機能性に優れた物件は、長期的な資産価値を維持しやすい一方、標準的な性能の物件は競争力を失う可能性があります。

大規模・高層マンションと、小規模・低層マンションの間で市場の分化が進む可能性があります。大規模マンションは共用施設の充実や管理の安定性から一定の需要を維持する一方、小規模マンションは維持管理の課題から資産価値の低下リスクが高まる可能性があります。

不動産市場の専門家は、「今後は『勝ち組物件』と『負け組物件』の差が拡大すると予想されます。購入者は、単に新築であることだけでなく、立地、品質、管理体制など、長期的な資産価値を左右する要素をより重視するようになるでしょう」と分析しています。

購入検討者へのアドバイス

現在の市場環境下で新築マンションの購入を検討している方々に向けて、専門家からのアドバイスをまとめました。

1. 予算計画の見直し

価格上昇を踏まえ、現実的な予算計画を立てることが重要です。特に、以下の点に注意が必要です。

返済負担率の適正化

頭金の確保

諸経費の計算

著名なファイナンシャルプランナーは、「住宅購入は人生最大の買い物です。無理のない返済計画を立てることが何よりも重要です。特に、金利上昇リスクや将来的な収入変動リスクを考慮し、余裕を持った計画を立てることをお勧めします」とアドバイスしています。

また、住宅ローンの選択も重要です。現在は、変動金利と固定金利の金利差が縮小しているため、長期固定金利型を選択することで、将来の金利上昇リスクをヘッジすることができます。特に、フラット35などの全期間固定型住宅ローンは、長期的な返済計画の安定性を確保する上で有効な選択肢となります。

2. 立地選択の重要性

価格上昇が続く中、立地選択がより重要になっています。以下のポイントを考慮しましょう。

交通利便性

生活インフラの充実度

将来的な開発計画

災害リスク

某有名不動産コンサルタントは、「マンション購入では『立地・立地・立地』と言われるほど、立地選択が重要です。特に、価格上昇が続く現在の市場では、多少価格が高くても、立地条件の良い物件を選ぶことが、長期的な資産価値の維持につながります」と強調しています。

また、同じエリア内でも、駅からの距離や、日当たり、眺望などの微細な条件が、将来的な資産価値に大きな差をもたらすことがあります。特に、南向きの部屋や、高層階の眺望の良い部屋は、中古市場での評価も高くなりやすいです。

3. 物件の品質・性能の見極め

価格だけでなく、物件の品質や性能を見極めることが重要です。

構造・耐震性能

断熱・気密性能

設備の質

共用部の充実度

著名な建築士は、「新築マンションの購入では、表面的なデザインや内装だけでなく、目に見えない構造や設備の質にも注目することが重要です。特に、耐震性能や断熱性能は、長期的な居住性や資産価値を左右する重要な要素です」とアドバイスしています。

また、デベロッパーや施工会社の実績や信頼性も重要な判断材料です。過去の施工実績や、アフターサービスの充実度、さらには過去の物件の資産価値の推移なども可能な限り調査することをお勧めします。

4. 管理体制の確認

マンションの資産価値を長期的に維持するためには、管理体制の確認も重要です。

管理会社の実績

管理費・修繕積立金の適正さ

長期修繕計画の内容

管理規約の内容

マンション管理の専門家は、「マンションの資産価値を維持するためには、適切な管理が不可欠です。特に、修繕積立金が適正に設定され、計画的な修繕が行われることが重要です。安易に管理費や修繕積立金の安さで選ぶと、将来的に大きな負担増や資産価値の低下につながる可能性があります」と指摘しています。

また、分譲時の入居率も重要な要素です。入居率が低い場合、管理組合の運営が難しくなったり、修繕積立金の不足が生じたりするリスクがあります。可能であれば、販売状況や入居予定者の属性なども確認することをお勧めします。

5. 中古マンションという選択肢

新築マンションの価格上昇を受け、中古マンションという選択肢も検討する価値があります。

価格メリット

即入居可能

実際の住環境の確認

リノベーションの可能性

不動産仲介の専門家は、「新築マンションの価格が高騰する中、良質な中古マンションは非常に魅力的な選択肢となっています。特に、立地条件の良い物件や、大規模修繕が適切に行われている物件は、長期的な資産価値も期待できます」と述べています。ただし、中古マンションを検討する際は、以下の点に注意が必要です。

建物の状態

管理状態

設備の更新状況

住民構成

まとめ

広島市の新築マンション価格は、建設コストの高騰や用地取得コストの上昇、高性能・高機能化による付加価値の増加などを背景に、ここ3年間で約30%上昇しました。この価格上昇は、購入層の変化や住宅ローン返済負担の増加、購入エリアの郊外化など、様々な影響をもたらしています。

短期的には建設コストの高止まりが続くと予想され、価格の大幅な下落は見込めませんが、上昇率は緩やかになる可能性があります。中長期的には、人口動態の変化や都市計画・再開発の影響、建設技術の進化と環境規制、金融環境の変化などが市場に影響を与えるでしょう。また、立地や品質・性能、規模による市場の二極化が進むと予想されます。

マンション購入を検討している方々は、予算計画の見直しや立地選択の重要性、物件の品質・性能の見極め、管理体制の確認などに注意を払うことが重要です。また、新築マンションの価格上昇を受け、中古マンションという選択肢も検討する価値があります。

「マンション購入は、単なる住まいの確保だけでなく、資産形成の側面も持つ重要な意思決定です。現在の市場環境を正しく理解し、長期的な視点で判断することが重要です」

最後に、マンション購入は人生の大きな決断です。価格だけでなく、立地や品質、管理体制など、総合的な観点から判断することが重要です。また、自分のライフスタイルや将来計画に合った選択をすることで、長期的な満足度を高めることができるでしょう。専門家のアドバイスを参考にしながら、慎重に検討を進めることをお勧めします。

コメント