【2030問題】マンションの空き家が増加【管理費滞納・相続トラブル】

2030年問題により空き家率30%超が予測される中、マンション購入には慎重な判断が必要です。 相続問題、築年数リスク、管理費滞納など、購入前に知っておくべき重要な課題を詳しく解説します。

2030年問題とマンション市場への影響

Q: 2030年問題とは何?

A: 団塊世代の後期高齢者化により少子高齢化が加速し、空き家率30%超が予測される社会問題です。

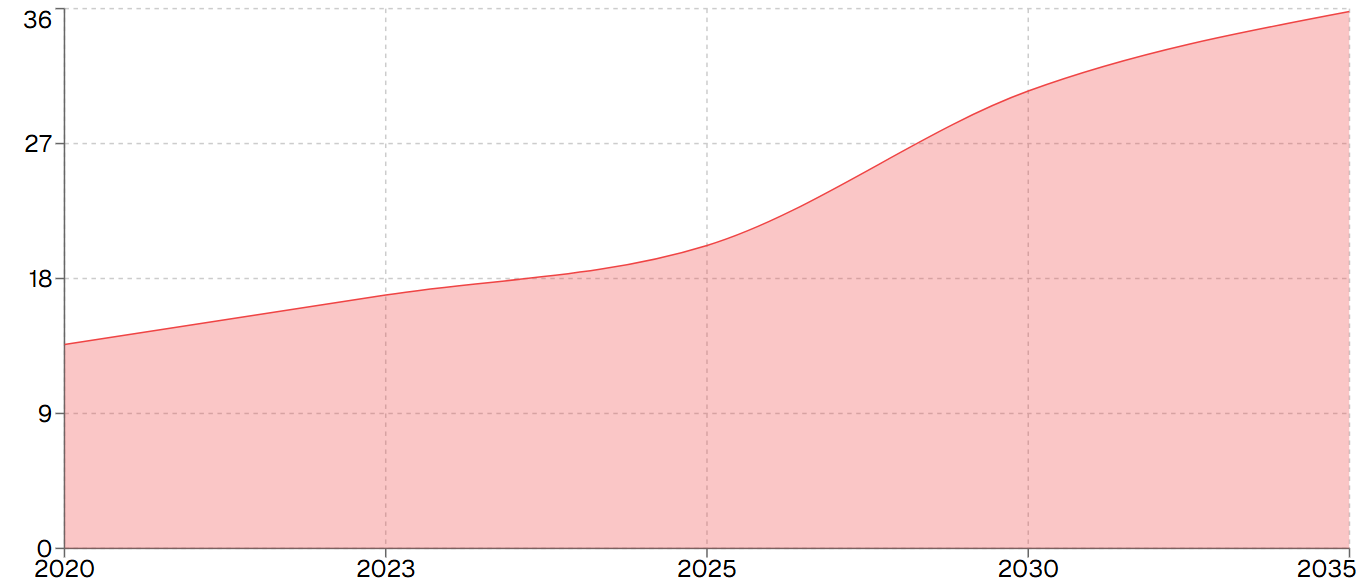

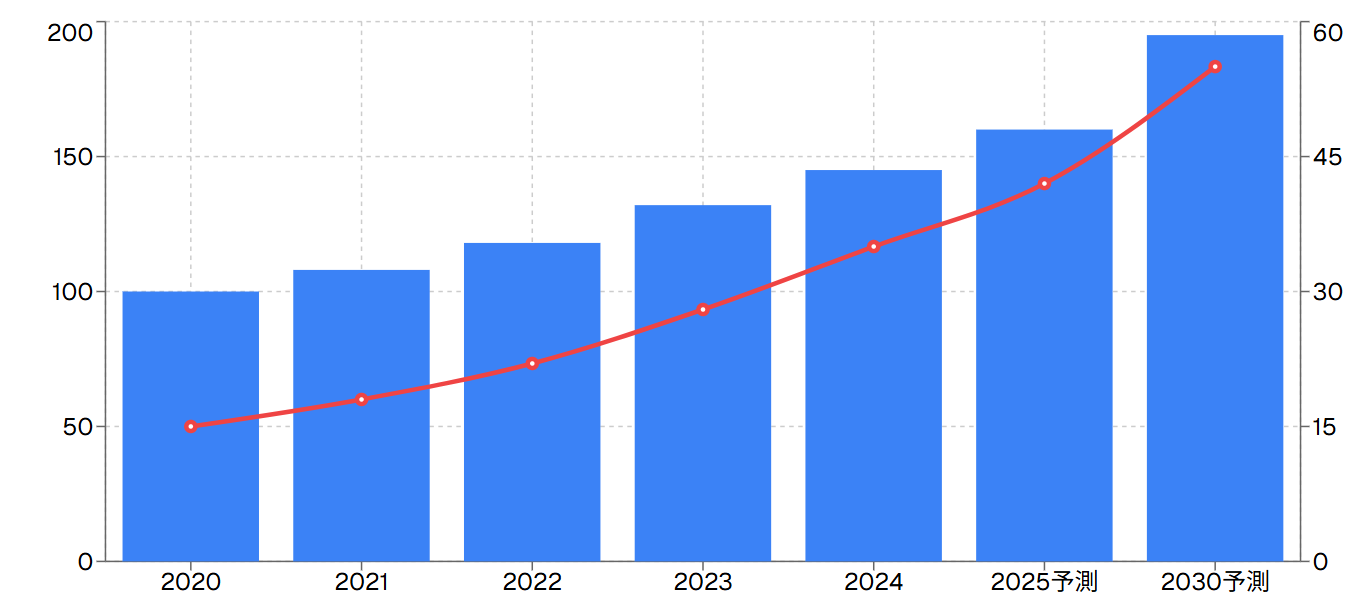

【空き家率の推移と予測】

2030年問題は、団塊世代が後期高齢者(75歳以上)に到達することで引き起こされる複合的な社会問題です。 この問題がマンション市場に与える影響は深刻で、すでに現在進行形で様々な課題が表面化しています。 最も顕著な影響は空き家の急激な増加であり、現在約17%の空き家率が2030年には30%を超えると予測されています。 この数字は単なる統計ではなく、マンション管理組合の運営、修繕積立金の確保、 コミュニティの維持など、住民の生活に直接的な影響を与える重要な指標となります。

少子高齢化の進行により、マンション購入層の構造も大きく変化しています。 従来の核家族世帯による新規購入が減少する一方で、高齢者の住み替え需要が増加する傾向にあります。 一戸建てからマンションへの住み替えを希望する高齢者が増えることで、 マンション需要そのものは一定程度維持される可能性があります。 しかし、この需要は立地条件や設備の充実度に大きく左右されるため、 全てのマンションが恩恵を受けるわけではありません。

労働力不足も深刻な問題として浮上しています。 建設業界では職人の高齢化が進み、新たな人材の確保が困難な状況が続いています。 この影響により建築費が高騰し、新築マンションの価格上昇が続いています。 結果として、中古マンション市場への需要が高まる一方で、 修繕工事費用の上昇により管理費や修繕積立金の負担も増加する傾向にあります。

地方から都市部への人口集中も加速しており、立地による格差が拡大しています。 都市部の利便性の高いマンションは価値を維持する一方で、 郊外や地方のマンションでは空き家率の上昇と資産価値の下落が懸念されます。 この二極化現象は今後さらに顕著になると予想され、 マンション選びにおいて立地の重要性がより一層高まっています。 購入を検討する際は、将来的な人口動態や地域の発展性を慎重に評価することが不可欠です。

相続問題が引き起こす空き家増加の実態

Q: 相続問題の主な原因は?

A: 兄弟間の意見対立と売却価格への不満が主要因で、取引成立を阻害しています。

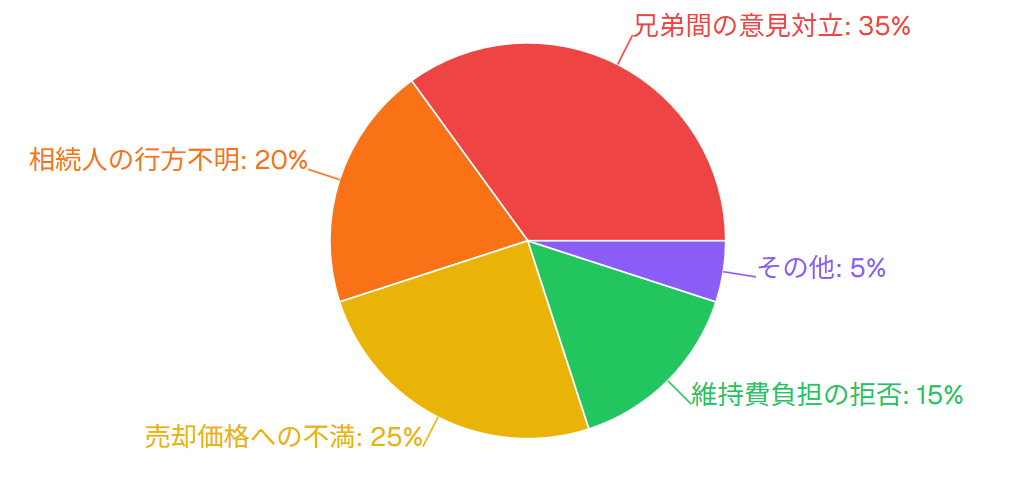

相続トラブルの要因分析

相続トラブル回避のポイント

• 遺言書の作成と定期的な見直し

• 相続人全員との事前協議

• 不動産の適正価格評価

• 現金化の検討

• 専門家への相談

• 家庭裁判所での調停申立て

• 不動産鑑定士による評価

• 弁護士・司法書士への依頼

• 分割協議書の作成

• 代償分割の検討

マンションの空き家増加の最大の要因は、相続問題による取引の停滞です。 親世代が所有していたマンションを相続した際、兄弟間での意見対立により売却が困難になるケースが急増しています。 特に問題となるのは、相続人の一人が売却に反対した場合、他の相続人が同意していても取引が成立しないことです。 この状況は法的に「共有状態」と呼ばれ、全相続人の同意がなければ売却できないため、 結果として長期間空き家状態が続くことになります。

相続トラブルの背景には、不動産に対する認識の違いがあります。 親の介護を担った相続人は「自分が面倒を見たのだから多く相続すべき」と考える一方、 疎遠だった相続人は「法定相続分は平等に分けるべき」と主張することが多くあります。 また、売却価格についても「もっと高く売れるはず」「この価格では安すぎる」といった意見の相違が生じ、 合意形成が困難になります。さらに深刻なのは、相続人の配偶者が介入するケースで、 「もらえるものはもらっておきなさい」という助言により、トラブルが長期化する傾向があります。

行方不明の相続人がいる場合の手続きも複雑です。 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人を通じて売却手続きを進める必要がありますが、 この過程には半年から1年程度の時間を要します。 その間、マンションは空き家状態が続き、管理費や修繕積立金の支払いも継続する必要があります。 これらの費用負担を嫌がる相続人がいると、さらに問題が複雑化します。

相続問題を回避するための最も効果的な方法は、生前の準備です。 不動産を現金化してから相続する、遺言書で明確に分割方法を指定する、 相続人全員と事前に協議しておくなどの対策が重要です。 特に、マンションのような分割困難な財産については、 代償分割(一人が不動産を相続し、他の相続人に現金を支払う方法)や 換価分割(売却して現金を分割する方法)を事前に決めておくことが推奨されます。 これらの準備を怠ると、次世代に大きな負担を残すことになり、 結果として空き家問題の一因となってしまいます。

築年数別マンションの購入リスクと注意点

Q: 築何年から注意が必要?

A: 築20年を超えると修繕費用が急増し、築30年以上では管理組合運営にリスクが生じます。

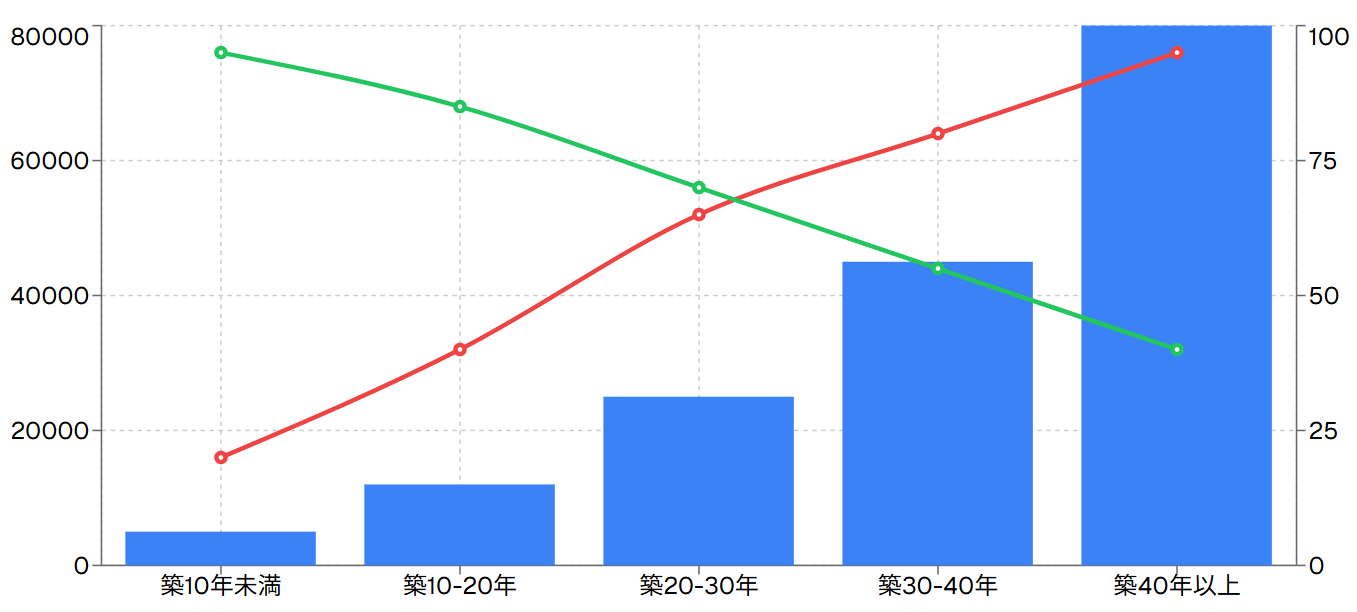

築年数別リスク分析

築年数によるマンションの購入リスクは段階的に変化し、特に築20年を境に大きく変わります。 築10年未満のマンションは設備の不具合も少なく、大規模修繕工事もまだ先のため、 購入リスクは比較的低いと言えます。しかし、築10年を超えると給排水設備の交換、 外壁の補修、エレベーターのメンテナンス費用などが徐々に増加し始めます。 この時期のマンションを購入する際は、修繕履歴と今後の修繕計画を詳細に確認することが重要です。

築20年から30年のマンションは、最も注意が必要な時期に入ります。 この期間には大規模修繕工事が2回目を迎え、設備の全面的な更新が必要になることが多くあります。 エレベーターの全面改修、給排水管の全面交換、外壁の全面改修など、 数千万円規模の工事が集中する可能性があります。 修繕積立金が不足している場合、一時金の徴収や修繕積立金の大幅値上げが実施されることもあり、 購入後の経済負担が予想以上に大きくなるリスクがあります。

築30年を超えるマンションでは、建物の基本性能に関わる問題が発生する可能性が高まります。 コンクリートの中性化、鉄筋の腐食、防水性能の低下など、構造的な問題への対応が必要になります。 また、バリアフリー対応が不十分な場合が多く、高齢化する住民のニーズに対応するための改修工事も必要です。 管理組合の運営においても、高齢化により理事の担い手不足や意思決定の遅延などの問題が生じやすくなります。

築40年以上のマンションは、建て替えの検討時期に入ります。 建て替えには住民の5分の4以上の同意が必要で、合意形成は極めて困難です。 建て替えが実現しない場合、建物の老朽化が進行し、資産価値の大幅な下落は避けられません。 ただし、立地条件が良好で適切なメンテナンスが行われているマンションであれば、 築年数が古くても一定の需要は維持されます。 購入を検討する際は、建物の状態だけでなく、管理組合の運営状況、 住民の年齢構成、将来の建て替え計画の有無などを総合的に評価することが重要です。 特に、長期修繕計画の実行状況と修繕積立金の蓄積状況は、 将来的な負担を予測する上で最も重要な指標となります。

管理費滞納と管理組合運営の課題

Q: 管理費滞納の影響は?

A: 滞納率上昇により管理組合運営が困難になり、最悪の場合競売にかけられます。

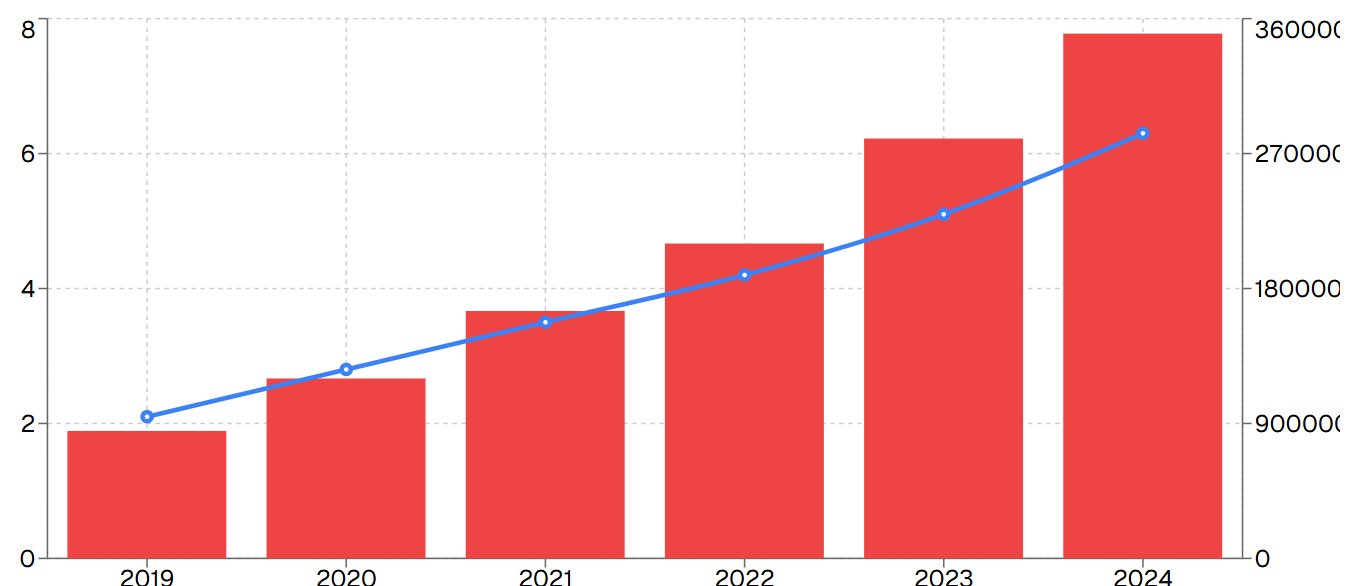

管理費滞納率と滞納額の推移

管理費滞納問題は、マンション管理組合にとって深刻な課題となっています。 近年、滞納率は年々上昇傾向にあり、2024年には6.3%に達しています。 この数字は単なる統計ではなく、管理組合の運営に直接的な影響を与える重要な指標です。 滞納が発生すると、管理組合の収入が減少し、必要な修繕工事の延期や管理サービスの質低下を招きます。 特に小規模マンションでは、数戸の滞納でも管理組合の財政に大きな影響を与えるため、問題はより深刻です。

滞納の背景には、相続問題が大きく関わっています。 相続により所有者となった人が、そのマンションに住んでいない場合、 管理費の支払いを拒否するケースが増加しています。 「住んでいないのに管理費を払う必要はない」という誤った認識や、 相続人間での責任の押し付け合いにより、滞納が長期化する傾向があります。 また、高齢化により収入が減少した住民が、管理費の支払いに困窮するケースも増えています。

管理組合は滞納に対して法的措置を取ることができますが、その過程は複雑で時間がかかります。 まず督促状の送付から始まり、内容証明郵便による催告、 そして最終的には訴訟を提起することになります。 訴訟には管理組合の総会での3分の2以上の同意が必要で、 弁護士費用などの訴訟費用も管理組合が負担することになります。 勝訴しても相手に支払い能力がない場合、回収は困難で、 結果として他の住民の負担が増加することになります。

滞納問題の解決には、予防策が最も重要です。 管理組合は滞納が発生した初期段階で迅速に対応し、 滞納者との話し合いを通じて解決策を模索する必要があります。 分割払いの提案や、相続問題の場合は相続人全員との協議など、 柔軟な対応が求められます。また、管理規約に滞納に対する厳格な規定を設け、 遅延損害金の設定や競売手続きの明文化により、抑制効果を図ることも重要です。 購入を検討する際は、そのマンションの滞納状況を事前に確認し、 管理組合の財政状況を把握することが不可欠です。 滞納率が高いマンションは、将来的に管理費の値上げや一時金の徴収が行われる可能性が高く、 購入後の経済負担が予想以上に大きくなるリスクがあります。

今後のマンション市場予測と購入タイミング

Q: 購入は待つべき?

A: 価格下落は期待できず、建築費高騰により早期購入が有利と予測されます。

建築費高騰と労働力不足の推移

| 購入タイミング | 総コスト(万円) | 機会損失 | 推奨度 |

|---|---|---|---|

| 即購入 | 4500 | 100% | 高 |

| 1年待機 | 4680 | 85% | 高 |

| 3年待機 | 5100 | 60% | 中 |

| 5年待機 | 5800 | 35% | 低 |

今後のマンション市場は、従来の常識とは異なる動きを見せると予測されます。 空き家の増加により価格が下落するという一般的な予想に反し、 実際には価格の下落は限定的で、むしろ建築費の高騰により新築価格は上昇を続けると考えられます。 この背景には、労働力不足による建設コストの上昇があり、 2030年までに現在の約2倍の建築費になる可能性も指摘されています。 結果として、中古マンション市場への需要が高まり、価格の下支え要因となります。

需要構造の変化も重要な要素です。 高齢者の住み替え需要、外国人投資家の参入、都市部への人口集中などにより、 立地条件の良いマンションの需要は堅調に推移すると予想されます。 一方で、郊外や地方のマンションでは空き家率の上昇により価格下落が進む可能性があり、 立地による二極化がより鮮明になります。 この傾向は今後さらに加速すると考えられ、マンション選びにおいて立地の重要性が増しています。

購入タイミングについては、「待てば安くなる」という期待は現実的ではありません。 賃貸住宅に住み続けることで発生する家賃負担を考慮すると、 早期購入の方が経済的メリットが大きいと考えられます。 特に、金利上昇リスクや建築費高騰を考慮すると、 購入を先延ばしにすることで総コストが増加する可能性が高くなります。 ただし、購入する物件の選択は慎重に行う必要があり、 立地条件、管理状況、築年数などを総合的に評価することが重要です。

将来的なマンション市場では、管理の質がより重要な要素となります。 適切な管理が行われているマンションは資産価値を維持する一方で、 管理不全に陥ったマンションは急速に価値を失います。 購入前には、管理組合の運営状況、修繕履歴、住民の年齢構成、 滞納状況などを詳細に確認することが不可欠です。 また、将来的な建て替えの可能性や大規模修繕の計画についても把握し、 長期的な視点で投資判断を行うことが重要です。 メンテナンスが適切に行われ、管理組合が健全に運営されているマンションであれば、 築年数が古くても十分な投資価値があると考えられます。 逆に、新しくても管理に問題があるマンションは避けるべきです。

まとめ

2030年問題によりマンション市場は大きな変化を迎えますが、 空き家増加による価格下落は限定的で、むしろ建築費高騰により価格は上昇傾向にあります。 相続問題による空き家増加、築年数による購入リスク、管理費滞納問題など、 様々な課題が存在しますが、適切な物件選択により回避可能です。 立地条件と管理状況を重視し、早期購入を検討することが賢明な判断と言えるでしょう。

参考リンク

マンション購入では、築年数だけでなく管理状況、立地条件、将来性を総合的に判断することが重要です。 特に管理組合の運営状況、修繕履歴、住民構成は将来の資産価値に大きく影響します。 購入前には必ず重要事項調査書、管理規約、修繕計画書を確認し、 専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

マンション購入に関するご相談は、公式LINEまたはホームページからお気軽にお問い合わせください。

コメント