「二重床」はリフォーム時の水回りの自由度が高い!!けど・・・

水回りの移設が可能だから「二重床」は資産性が高いと言うが・・・本当なの?

マンション業界でよく聞く「二重床は資産性が高い」。その根拠の一つが「水回りの移設が可能」だというのです。

しかし、私のまわりで水回りを移設するようなリフォームやフルリノベーションを行ったケースは極めて少ないです。それは仲介や業務でかかわった物件、あるいは知り合いのリノベーション業者の物件を含めてです。広島は関東圏に比べて直床工法採用率が高いこともあるでしょうが、それでもライオンズさんや住不さんの物件もありますし、サーパスさんもたくさん建っています。ですが、水回りを移設したケースはほとんど聞いたこと、見たことがありません。

すなわち、現実的には水回りを移設することはないので、そこに関しては気にせず選べばよいと思っています。しかしながら、「二重床は水回りが移設できるから資産性が高い」という風潮があるという事も理解して、検討することが必要だと思います。水回りの移設が可能だという事以外にも、二重床にはメリットがたくさんあります。

二重床の「資産性神話」の真実とは?

Q: 二重床は本当に資産性が高い?

A: 理論上はメリットがありますが、実際の需要と制約を考慮すると疑問です。

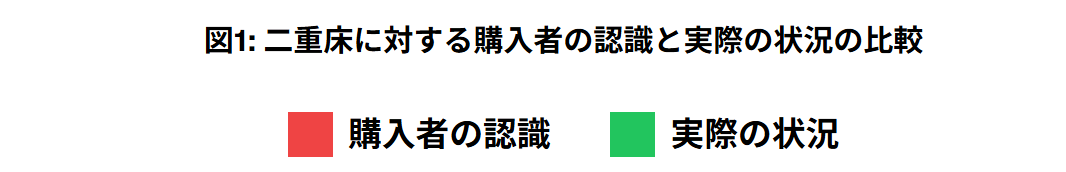

マンション購入を検討する際、営業担当者から「二重床は水回りの移設が可能なので資産性が高い」 という説明を受けたことがある方も多いでしょう。確かに理論的には、二重床は床スラブと仕上げ材の 間に空間があるため、配管の移動が容易で、リフォーム・リノベーション時の自由度が高いとされています。 しかし、この「資産性神話」は本当に現実と合致しているのでしょうか。

不動産業界に30年間身を置いてきた経験から言えば、この話には大きな落とし穴があります。 まず、実際にリフォーム・リノベーションを行う際に水回りの移設を希望する人の割合は、 業界関係者が想像するよりもはるかに少ないのが現実です。多くの場合、水回りの位置は 既存の場所で設備を新しくするだけで十分であり、大掛かりな移設工事を伴うリノベーションは 全体の1割程度に過ぎません。

さらに問題なのは、現在主流となっている「段差スラブ二重床」では、実際の水回り移設可能範囲が 直床とほとんど変わらないケースが多いことです。多くの購入者は「二重床だから水回りを自由に 動かせる」と思い込んでいますが、実際には構造上の制約により、移設可能な範囲は限定的です。 この認識のギャップが、二重床の「資産性神話」を生み出している大きな要因と言えるでしょう。

また、二重床のメリットとして挙げられる「メンテナンス性の向上」についても、実際の効果は 限定的です。確かに配管の点検は容易になりますが、マンションの配管は共用部分との関係もあり、 個人の判断だけで自由に交換できるわけではありません。管理組合の承認や、場合によっては 大規模修繕工事との調整が必要になることも多く、二重床だからといって劇的にメンテナンス性が 向上するわけではないのが実情です。

二重床のメリットと実際の制約条件

Q: 二重床の実際のメリットは?

二重床のメリットを正しく理解するためには、まず二重床の構造を把握する必要があります。 二重床とは、コンクリートの床スラブの上に支持脚を立て、その上に床材を張る工法です。 床スラブと床材の間にできる空間に配管や配線を通すことができるため、理論的には リフォーム時の自由度が高くなるとされています。

実際のメリットとして最も確実なのは遮音性の向上です。二重床の空気層は軽量床衝撃音 (スリッパで歩く音や小物を落とす音など)を吸収する効果があり、上下階への騒音伝達を 軽減します。これは住環境の質を向上させる確実なメリットと言えるでしょう。また、 配管へのアクセス性も向上し、点検口からの配管点検は確かに容易になります。

しかし、水回りの移設に関しては大きな制約があります。現在主流の段差スラブ二重床では、 排水管の勾配を確保するために水回り部分のスラブが深く掘り込まれており、この深い部分でしか 排水管を通すことができません。つまり、水回りの移設可能範囲は、この段差スラブの深い部分に 限定されるのです。多くの場合、この範囲は従来の直床マンションの水回り配置可能範囲と 大差ありません。

さらに、管理規約による制約も無視できません。多くのマンションでは、騒音問題を防ぐために 水回りの移設を制限する規約が設けられています。特に、居室部分への水回り移設は禁止されている ケースが多く、仮に構造的に可能であっても規約上実施できない場合があります。また、 遮音等級の規定により、二重床にする際は高性能な遮音材を使用する必要があり、コストが 大幅に上昇することも制約の一つです。

| 項目 | 二重床 | 直床 | 実際の差 |

|---|---|---|---|

| 遮音性 | 優秀な | 普通 | 明らかな違いあり |

| 配管アクセス | 良い | 困難 | 明らかな違いあり |

| 水回り移設 | 限定された | 限定された | ほぼ同等 |

| 初期コスト | 高い | 安い | 15-20%の差 |

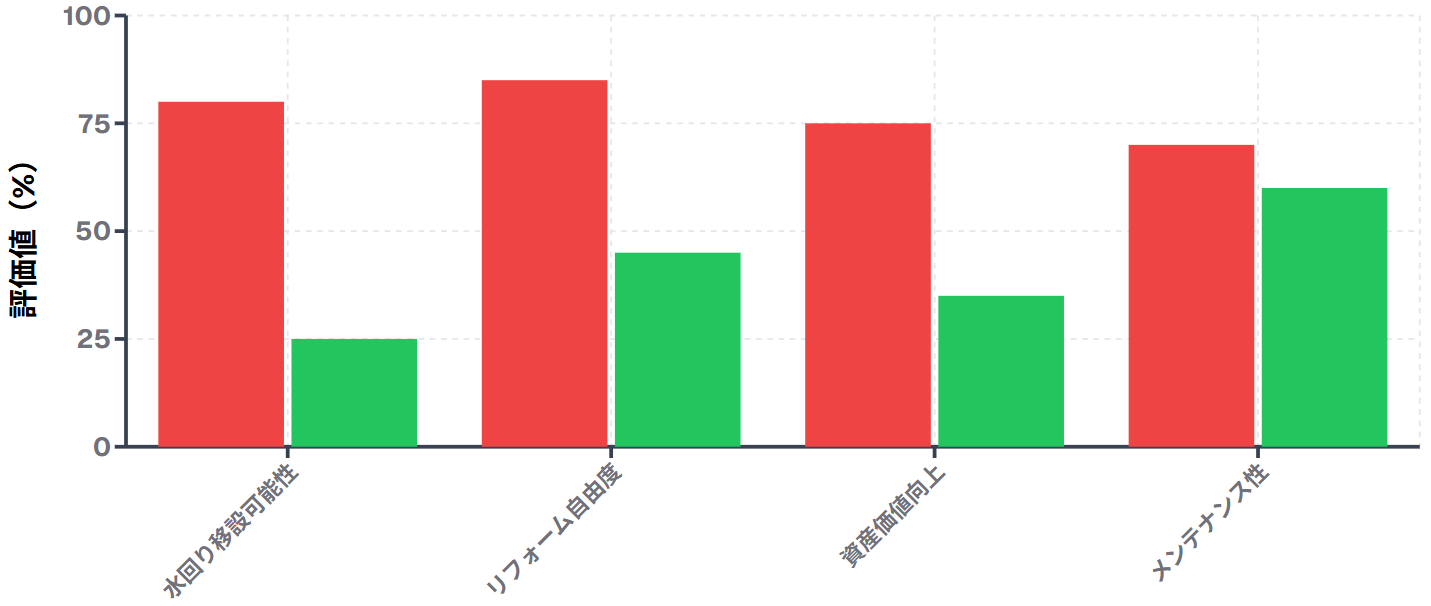

図2: 床構造タイプ別の移設自由度と市場採用率

段差スラブが制限する水回り移設の現実

Q: 段差スラブとは何ですか?

A: 水回り部分のスラブを深くした構造で、移設範囲を制限します。

現在のマンション建設において主流となっている「段差スラブ二重床」について、多くの購入者が その制約を理解していません。段差スラブとは、水回り部分のコンクリートスラブを他の部分より 深く掘り込んだ構造のことです。この構造により、リビングなどの居室部分の天井高を確保しながら、 水回りの排水勾配を取ることができるため、現在多くのマンションで採用されています。

しかし、この段差スラブ構造こそが、二重床の水回り移設自由度を大きく制限している要因なのです。 排水管は重力で水を流すため、適切な勾配(一般的に1/50から1/100)を確保する必要があります。 この勾配を取るためには十分な床下空間が必要で、段差スラブの深い部分でなければ排水管を 通すことができません。つまり、水回りの移設可能範囲は、この段差スラブの深い部分に 限定されることになります。

実際の図面を確認すると、段差スラブの深い範囲は水回り周辺の限られたエリアに集中しており、 その範囲は直床マンションの水回り配置可能範囲とほとんど変わりません。例えば、70平米程度の 一般的なマンションでは、キッチンを大幅に移動させようとしても、段差スラブの制約により 実際には数メートル程度の移動しかできないケースがほとんどです。これでは「自由な間取り変更」 とは程遠い状況と言わざるを得ません。

さらに問題なのは、この事実を理解している不動産営業担当者が極めて少ないことです。 多くの営業担当者は「二重床だから水回りを自由に動かせる」という表面的な知識しか持たず、 段差スラブの制約について説明できません。その結果、購入者は過度な期待を抱いたまま 物件を購入し、実際にリフォームを検討する段階で現実を知ることになります。このような 情報の非対称性が、二重床の「資産性神話」を支えている構造的な問題と言えるでしょう。

段差スラブ構造の特徴

• リビングの天井高確保

• 建設コストの抑制

• 構造的な安定性

• 水回り移設範囲の制限

• 配管工事の複雑化

• リフォーム費用の増加

実際の移設制約例

- キッチン:段差スラブ範囲内での2-3メートル程度の移動のみ可能

- 浴室:ほぼ移設不可(排水勾配とユニットバス設置の制約)

- トイレ:段差スラブ範囲内での限定的な移動のみ

- 洗面台:比較的移動しやすいが、給排水の制約あり

リフォーム・リノベーション時の水回り移設需要の実態

Q: 実際の水回り移設需要は?

A: 全リフォーム案件の約15%程度で、思っているより少ないのが現実です。

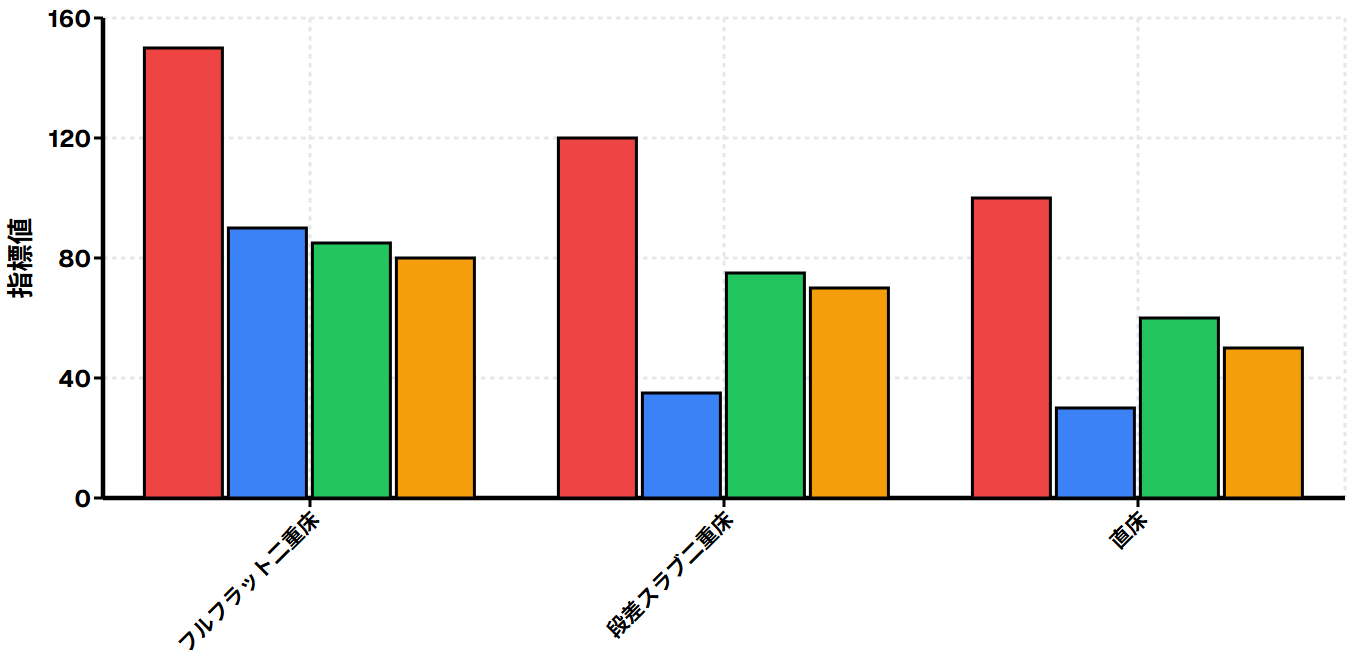

水回り移設が少ない理由はいくつかあります。まず、コストの問題です。水回りを移設する場合、 配管工事、防水工事、床・壁の補修工事など、多岐にわたる工事が必要になり、費用が大幅に 増加します。一般的なキッチンリフォームが100-200万円程度で済むところ、移設を伴う場合は 300-500万円程度かかることも珍しくありません。多くのお客様にとって、この費用対効果は 見合わないと判断されることが多いのです。

また、実用性の観点からも、既存の水回り配置は長年の生活パターンに最適化されており、 大幅に変更する必要性を感じない方が大多数です。特に70平米程度の一般的なマンションでは、 間取り上の制約もあり、水回りを大幅に移動させても劇的な改善効果は期待できません。 むしろ、既存の位置で設備を新しくし、収納や動線を改善する方が、コストパフォーマンスが 高いと判断される場合がほとんどです。

さらに、管理規約や近隣への配慮も大きな制約となります。水回りの移設工事は騒音や振動を 伴うため、工事期間中の近隣トラブルのリスクがあります。また、多くのマンションでは 水回りの移設に関する制限があり、管理組合への届出や承認が必要な場合があります。 これらの手続きの煩雑さも、水回り移設を敬遠する要因の一つとなっています。

図4: リフォーム・リノベーションの実施理由別割合

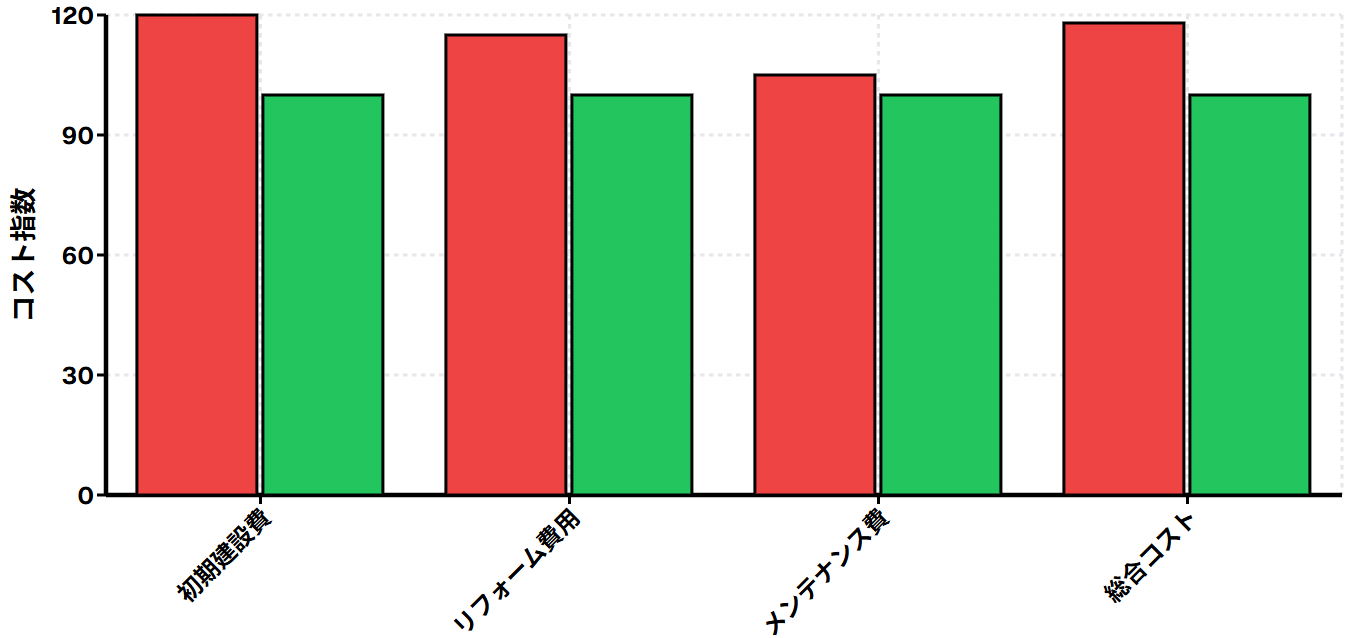

二重床vs直床:コストパフォーマンスの比較検証

Q: コスト面での違いは?

A: 二重床は初期費用が15-20%高く、リフォーム費用も割高になります。

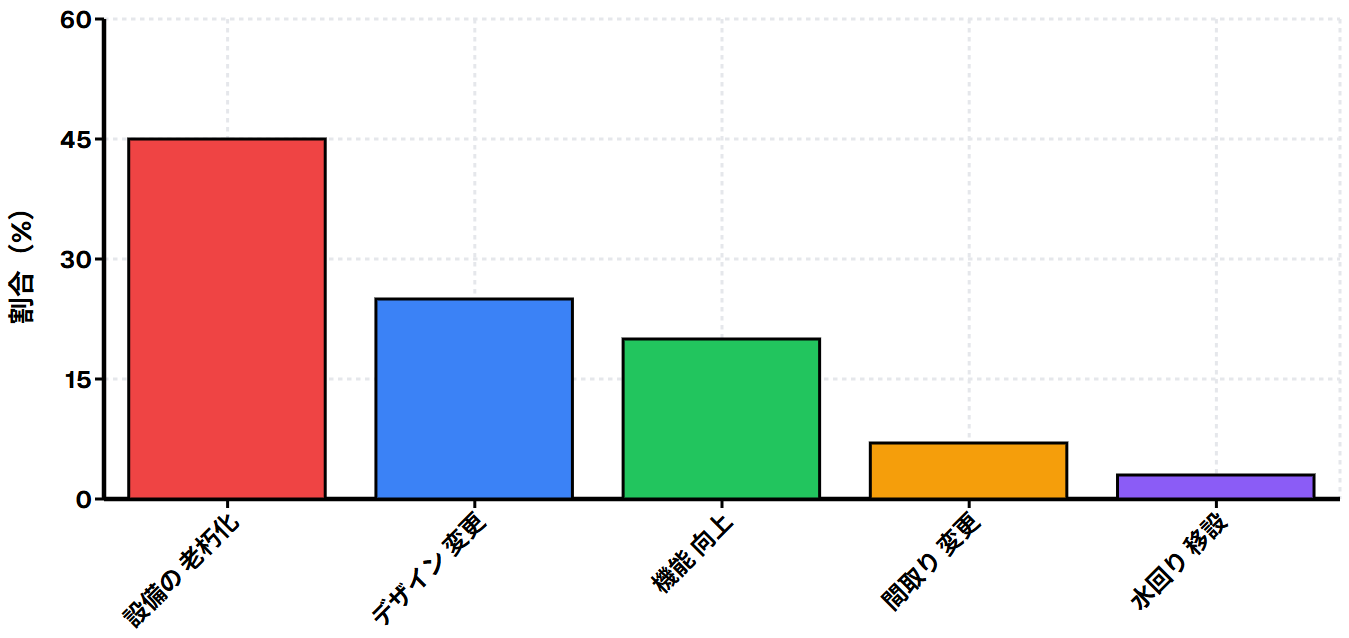

二重床と直床のコストパフォーマンスを正確に比較するためには、初期建設費用だけでなく、 長期的なメンテナンス費用やリフォーム費用も含めて検討する必要があります。まず初期建設費用 について、二重床は支持脚の設置、遮音材の使用、施工の複雑化により、直床と比較して 15-20%程度のコスト増となります。3000万円のマンションであれば、450~600万円の差額となり、 これは決して無視できない金額です。

リフォーム費用についても、二重床が必ずしも有利とは言えません。確かに配管へのアクセスは 容易になりますが、二重床特有の構造により、床材の交換や配管工事の際に特殊な技術や 材料が必要になることがあります。また、遮音等級を満たすための高性能材料の使用が 義務付けられているため、材料費が割高になる傾向があります。実際のリフォーム費用を 比較すると、二重床の方が10-15%程度高くなることが多いのが現実です。

メンテナンス費用については、二重床にメリットがあるとされていますが、実際の効果は 限定的です。確かに配管の点検は容易になりますが、マンションの配管は共用部分との 関係もあり、個人の判断だけで交換できるわけではありません。また、二重床の支持脚や 遮音材の劣化により、直床にはない特有のメンテナンス項目が発生することもあります。 長期的に見ると、メンテナンス費用の差はそれほど大きくないというのが実情です。

資産価値の観点から見ても、二重床のプレミアムは限定的です。中古マンション市場において、 二重床であることが価格に与える影響は、立地や築年数、設備などの他の要因と比較して それほど大きくありません。購入時に支払った二重床のプレミアム分を、売却時に回収できる 保証はないのが現実です。これらの要因を総合的に考慮すると、二重床の「資産性の高さ」は 疑問視せざるを得ないというのが、業界に長年携わってきた私の結論です。

図5: 二重床と直床のコスト比較(直床を100とした指数)

二重床のコスト要因

• 高性能遮音材費用

• 施工の複雑化

• 特殊技術の必要性

• メンテナンス項目の増加

直床のコスト優位性

• 標準的な材料使用

• 施工の簡素化

• リフォーム工事の容易さ

• メンテナンス項目の少なさ

本当に資産性が高いのか?購入判断のポイント

Q: 購入判断で重視すべきは?

A: 立地・管理状況・価格が最重要で、床構造は二次的要因です。

これまでの分析を踏まえて、二重床の「資産性の高さ」について結論を述べたいと思います。 確かに二重床には遮音性の向上や配管アクセスの改善といったメリットがありますが、 「水回りの移設が自由にできるから資産性が高い」という主張は、現実とは大きくかけ離れています。 実際の水回り移設需要は限定的であり、段差スラブ構造による制約も大きく、コスト面でも 必ずしも有利とは言えないのが実情です。

マンションの資産性を決定する最も重要な要因は、立地条件です。駅からの距離、周辺環境、 将来の開発計画など、立地に関する要因が資産価値に与える影響は、床構造の違いを はるかに上回ります。次に重要なのは管理状況です。適切な修繕計画、健全な管理組合運営、 十分な修繕積立金などが、長期的な資産価値維持には不可欠です。これらの基本的な要因と 比較すると、二重床か直床かという違いは二次的な要因に過ぎません。

購入判断において重視すべきポイントを整理すると、まず立地条件を最優先に検討し、 次に管理状況、建物の構造・設備、そして価格の妥当性を評価することが重要です。 二重床のメリットを完全に否定するわけではありませんが、それを理由に立地や価格の 妥当性を軽視することは避けるべきです。特に、二重床のプレミアム分を支払うことで 予算オーバーとなり、より良い立地の物件を諦めることになるのであれば、本末転倒と言えるでしょう。

最後に、不動産営業担当者の説明を鵜呑みにせず、自分自身で情報を収集し、冷静に判断することの 重要性を強調したいと思います。「二重床だから資産性が高い」という営業トークに惑わされることなく、 実際の生活スタイルや将来の計画を考慮して、本当に自分にとって価値のある物件を選択することが、 後悔のないマンション購入につながります。床構造は住み心地に影響する要因の一つではありますが、 それが資産性を決定する主要因ではないということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。

マンション購入時の優先順位

- 立地条件(駅距離・周辺環境・将来性)

- 管理状況(修繕計画・管理組合・積立金)

- 建物構造・設備(耐震性・設備グレード)

- 価格の妥当性(相場との比較・資金計画)

- 床構造(二重床・直床の違い)

購入前チェックポイント

✓ 段差スラブの範囲確認

✓ 管理規約の水回り制限

✓ プレミアム分の妥当性

✓ 将来のリフォーム計画

✓ 遮音性能の確認

✓ 配管方式の確認

✓ リフォーム制約の把握

✓ コストメリットの活用

まとめ

「二重床は水回りの移設が可能だから資産性が高い」という話は、理論と現実の間に 大きなギャップがある典型例です。実際の水回り移設需要は限定的であり、 段差スラブ構造による制約も大きく、コスト面でも必ずしも有利とは言えません。

マンション購入において最も重要なのは、立地条件、管理状況、価格の妥当性です。 床構造の違いは住み心地に影響する要因の一つではありますが、資産性を決定する 主要因ではありません。営業トークに惑わされることなく、冷静な判断を心がけましょう。

二重床のメリットを完全に否定するわけではありませんが、過度な期待は禁物です。 実際の生活スタイルや将来の計画を考慮して、本当に自分にとって価値のある 物件を選択することが、後悔のないマンション購入につながります。

関連リンク・参考資料

- 国土交通省 – 住宅の品質確保の促進等に関する法律

- 不動産流通機構 – 中古マンション市場データ

- 住まいるダイヤル(国土交通大臣指定の住まいの相談窓口)

コメント