コンテナハウスが普及しない理由と現在の相場

デザイン性や短工期・低コスト性から注目を集めるコンテナハウスですが、日本では「話題にはなるが大きく普及しない」現実があります。最大の障壁は法規制で、多くの海上コンテナは建築基準法に適合せず建築確認が通らないため居住用途に使えません。JIS規格の建築用コンテナは高価で、中古コンテナの安さは改修費用で相殺されがちです。本稿では法的・技術的・社会的ハードルを整理し、実際の価格相場と購入時の注意点を詳しく解説します。

コンテナハウスの基礎知識と法的分類

Q. JISと海上コンテナの違いは何ですか?

A. 建築基準法適合の有無で、JISは建築確認対応済みですが海上用は改修が必要です。

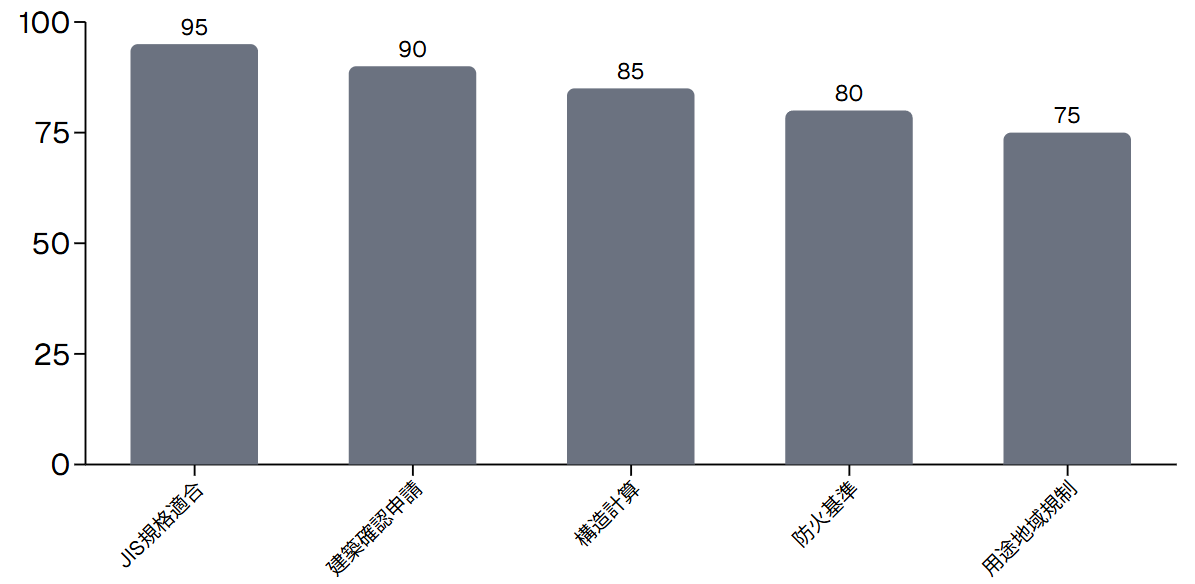

コンテナハウス普及の最大の障壁を理解するには、まず「JIS建築用コンテナ」と「海上輸送用コンテナ」の違いを把握することが重要です。海上輸送用の中古コンテナは本体価格が18〜32万円と安価ですが、建築基準法が求める鋼材仕様(JIS等)に合致しないため、そのまま住宅に流用すると建築確認申請が通らず違法建築と判定されるリスクがあります。窓開口などの改造で強度が落ちる点や、溶接・補修の手順が建築基準に合う工場で行われていない点も問題となります。一方、JIS材を使い建築確認を通すために工場で構造補強した「建築用コンテナ」は住宅として扱えますが、20フィートで70〜180万円と高価になります。

この価格差が「コンテナハウスは安い」という誤解を生む要因となっています。建築物として扱われる場合は建築確認、耐震・防火・避難経路、用途地域規制などすべての建築基準が適用され、通常の住宅建築と同様の手続きと費用が必要になります。法的分類の曖昧さと、それに伴う費用の予測困難性が、コンテナハウス普及の根本的な阻害要因となっています。

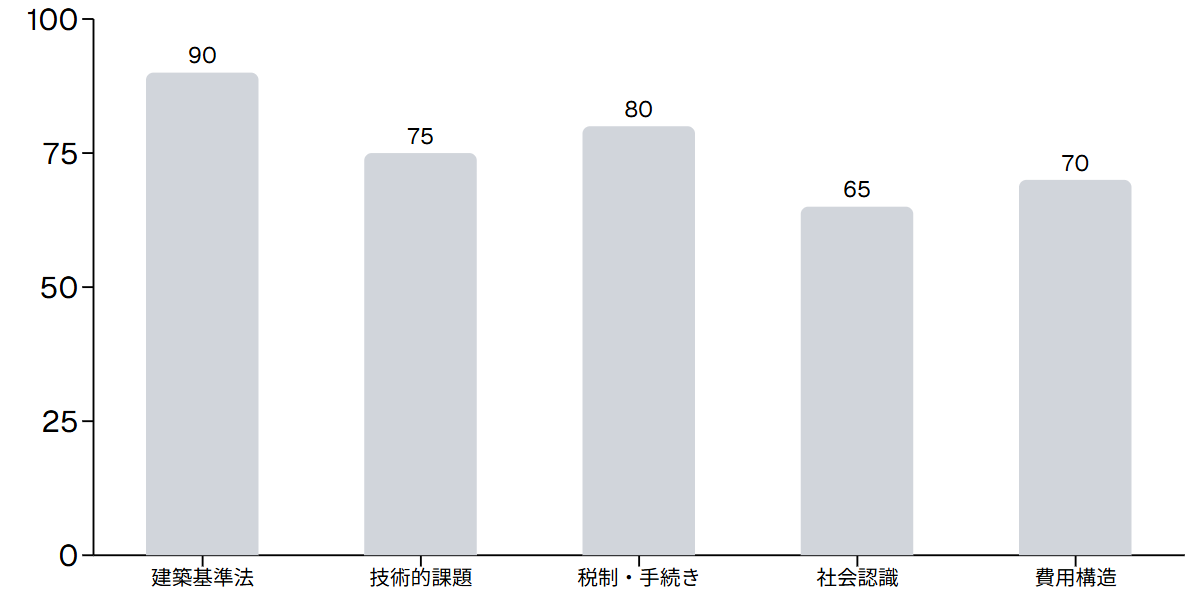

コンテナハウス法的適合性の難易度(指数)

出典:CONTAINER WORKS・訳あり物件買取プロの法規制解説を基に作成

出典:CONTAINER WORKS・訳あり物件買取プロの法規制解説を基に作成

建築基準法による規制の壁

Q. 建築確認を避ける方法を教えてください。

A. 随時移動可能な状態を維持することですが、実用性との両立は困難です。

コンテナハウスが建築基準法の適用を受けるかどうかは、「随時かつ任意に移動できる車両か、それとも土地に定着した建築物か」という判断にかかっています。国土交通省は「随時かつ任意に移動できないコンテナは建築物に該当する」と明確に示しており、移動不能と判定されれば建築確認、耐震・防火・避難経路、用途地域等のすべての建築基準が適用されます。実際には、基礎工事を行い給排水や電気を恒久配線すると「定着性」があると判断され、建築物扱いになるケースがほとんどです。建築物として扱われる場合は確認申請(設計審査)、確認済証交付、完了検査などの手続きが必要で、これらには数ヶ月の期間と数十万円の費用がかかります。

さらに、用途地域によっては住宅や宿泊業がそもそも認められない場合もあり、設置可能地が大幅に限定されます。防火地域では耐火構造が求められ、コンテナの鉄骨構造では追加の防火被覆工事が必要になることもあります。これらの規制により、コンテナハウスの「簡単・安価・短期間」という魅力が大きく損なわれ、結果的に通常の住宅建築と同等の手間とコストが必要になってしまいます。

建築物認定時の主要要件

| 要件分類 | 具体的内容 | コンテナでの課題 |

|---|---|---|

| 構造基準 | 耐震・耐風・積雪荷重 | 構造計算書の作成が困難 |

| 防火基準 | 内装制限・避難経路 | 鉄骨の防火被覆が必要 |

| 設備基準 | 給排水・換気・採光 | 配管ルートの確保が困難 |

| 用途規制 | 住居系・商業系地域 | 設置可能地域が限定 |

出典:国土交通省建築基準法関連資料を基に作成

鉄の箱を快適な住空間にする困難さ

Q. 断熱対策の費用はどの程度ですか?

A. 高性能断熱材と防湿工事で100〜200万円程度の追加費用が一般的です。

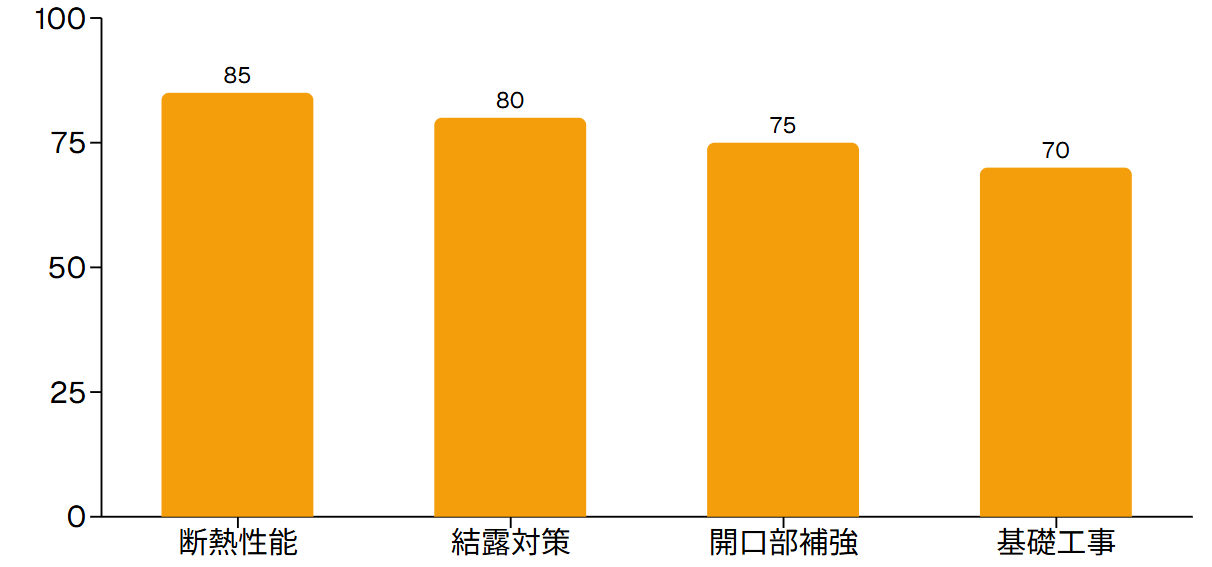

コンテナハウスの技術的課題は、鉄製コンテナの物理的特性に起因する根本的な問題です。最大の課題は断熱・結露対策で、鉄の箱であるコンテナは外気温の影響を受けやすく、快適に居住するには高性能断熱材や通気層、防湿シートなどの施工が不可欠です。しかし、これらをきちんと施工すると費用は大幅に上昇し、手抜きをすると冬は極寒、夏は灼熱の住環境になってしまいます。結露問題も深刻で、内外の温度差により壁面に結露が発生し、カビや腐食の原因となります。窓やドアの開口部を設ける際は、コンテナの構造強度を維持するため補強工事が必要で、溶接や鉄骨加工を伴うため高額になります。大きな開口部を設けると構造的に弱くなるため、採光や通風に制約が生じます。基礎工事についても、コンテナの重量分散と水平確保のため、通常の住宅と同様の基礎が必要になることが多く、「基礎不要」という期待は現実的ではありません。給排水設備の配管も、コンテナの構造上制約があり、配管ルートの確保や防凍対策に追加費用がかかります。これらの技術的課題を適切に解決すると、結果的に通常の住宅建築と同等かそれ以上の費用が必要になることが多いのが実情です。

技術的課題の深刻度(指数)

出典:CONTAINER WORKS・北海道ノマドレンタカーの技術解説を基に作成

出典:CONTAINER WORKS・北海道ノマドレンタカーの技術解説を基に作成

税制・行政手続きの複雑さ

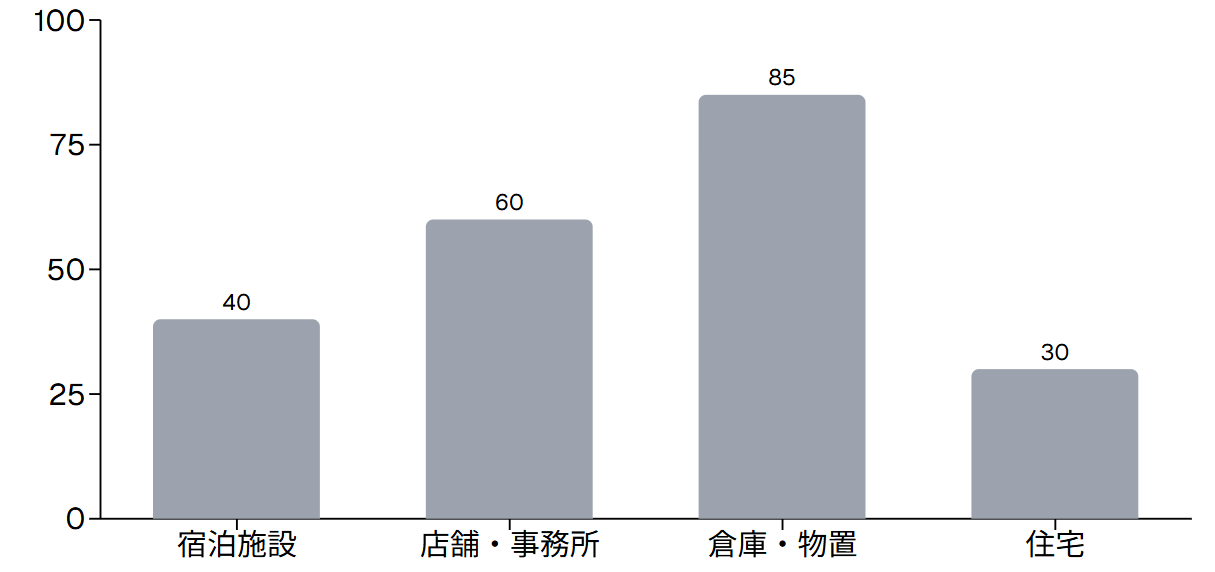

Q. 事業利用で最も現実的な用途は?

A. 倉庫・物置用途が最も規制が少なく、店舗・事務所が次に現実的です。

コンテナハウスの税制・行政手続きは、法的分類の曖昧さにより極めて複雑になっています。車両として認定されれば自動車税や車検の対象となり、建築物として認定されれば固定資産税の対象となりますが、この判定基準が自治体によって異なるため、同じコンテナハウスでも税負担が大きく変わる可能性があります。

住民登録についても、移動を前提とする車両では住民票の移動が認められない場合があり、定住用途での利用に支障をきたします。事業利用の場合はさらに複雑で、宿泊施設として使用する際は旅館業法の許可が必要ですが、車両のままでは許可要件を満たせないケースが多く、結果的に建築物として扱わざるを得なくなります。民泊事業についても、住宅宿泊事業法は不動産登記を前提としているため、車両では届出ができません。消防法では定員に応じた避難経路や消火設備の設置が求められますが、コンテナの構造では実現が困難な場合があります。食品衛生法に基づく飲食店営業でも、給排水設備や換気設備の基準を満たすための改修が必要になります。これらの手続きには専門知識が必要で、行政書士や建築士などの専門家への依頼が不可欠ですが、コンテナハウスに精通した専門家は限られており、相談体制も不十分な状況です。

用途別事業利用の実現可能性(指数)

出典:コンテナハウス 2040 JPの事業利用事例を基に作成

出典:コンテナハウス 2040 JPの事業利用事例を基に作成

倉庫イメージと粗末な住まいの先入観

Q. イメージ改善の鍵は何ですか?

A. 高品質事例の発信と住宅ローン対象化、業界の信頼性向上が重要です。

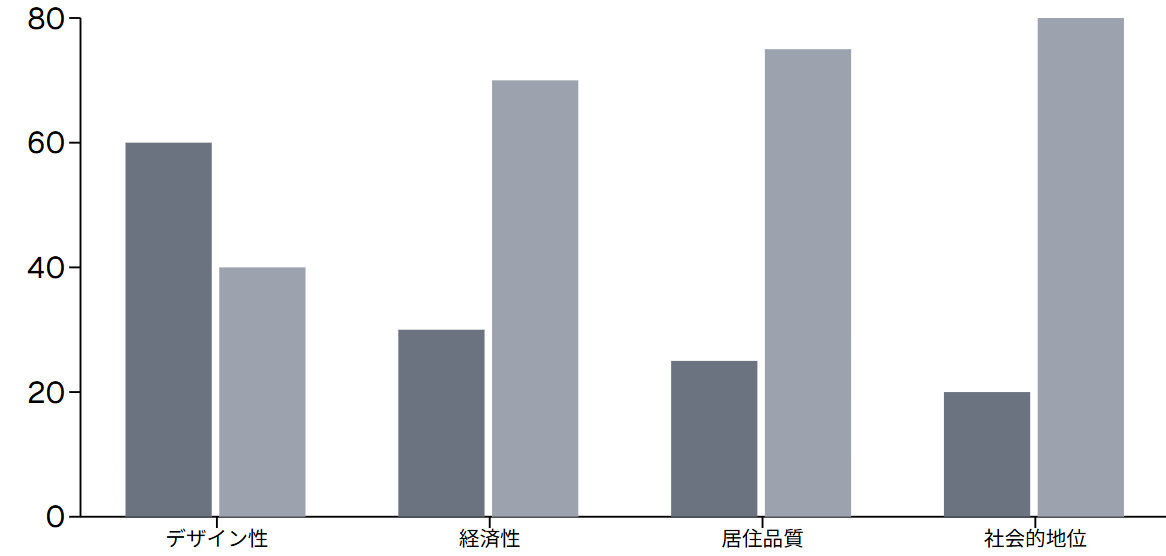

日本におけるコンテナハウスの社会的イメージは、欧米とは大きく異なります。欧米では環境配慮やミニマルライフの象徴として一定の評価を得ていますが、日本では「コンテナ=倉庫」という印象や「安価な即席ハウス」という見方が根強く、一般住宅として選ばれにくい状況があります。住宅は社会的地位の象徴という意識が強い日本では、コンテナハウスを選択することが「通常の住宅を買えない」「仮住まい」といった経済的困窮の表れと受け取られがちです。

金融機関の住宅ローンも、コンテナハウスは対象外となることが多く、資金調達の面でも不利な状況が続いています。建築基準法に適合しない物件では担保価値が認められず、融資を受けることが困難です。不動産業界でも、コンテナハウスを扱う業者は限られており、情報提供や相談体制が不十分です。中古流通市場も未発達で、建築に適合させるための前処理や保証がない製品も多く、購入後のトラブルリスクが高い点も敬遠される理由となっています。近隣住民からの理解を得ることも困難で、景観や治安への懸念から設置を拒否されるケースも報告されています。これらの社会的偏見を解消するには、高品質な事例の積極的な発信と、ライフスタイルの多様化に対する社会全体の意識変革が必要です。

コンテナハウスに対する社会的イメージ(ポジティブ vs ネガティブ)

出典:Yahoo!知恵袋住宅関連質問の分析を基に作成

出典:Yahoo!知恵袋住宅関連質問の分析を基に作成

コンテナハウスの価格相場と費用構造

Q. 総費用を抑える方法は何ですか?

A. JIS新品コンテナを選び、設備仕様を最低限に抑えることが現実的です。

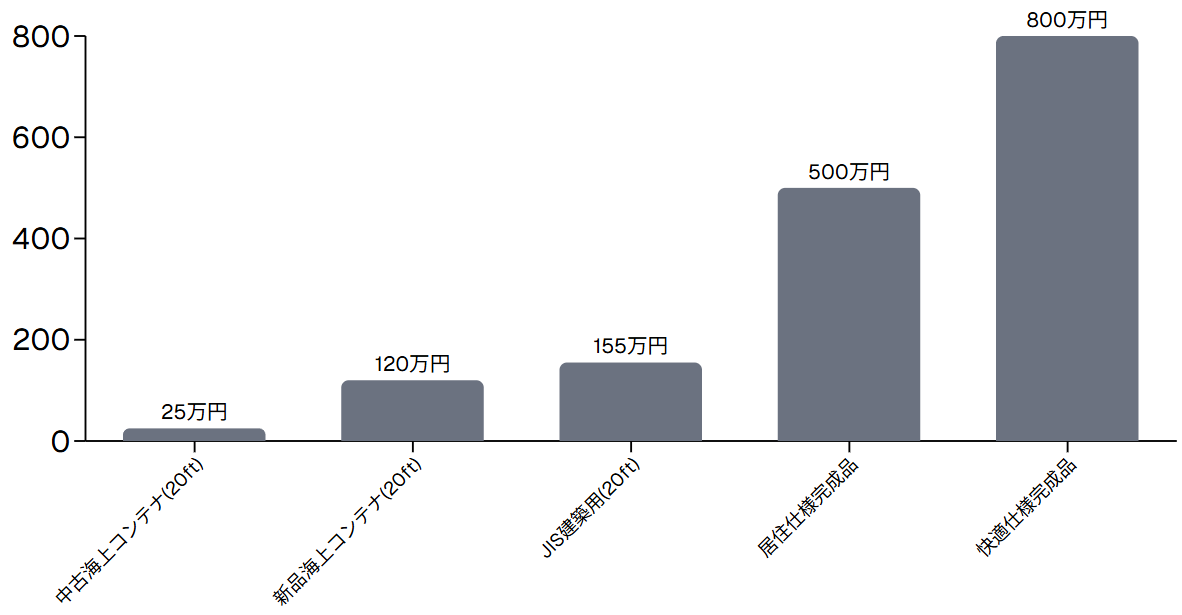

コンテナハウスの価格構造は、本体価格と改修・設置費用の大きな乖離が特徴です。中古海上コンテナの本体価格は20フィートで18〜32万円と確かに安価ですが、これを居住用に改修するには100〜400万円の追加費用が必要になります。JIS規格の建築用コンテナは20フィートで70〜180万円と高価ですが、建築確認に対応済みのため後の手続きが簡素化されます。居住用として完成させるには、基礎工事(50〜150万円)、断熱・内装工事(100〜300万円)、給排水・電気工事(50〜200万円)、建築確認・諸費用(50〜150万円)が必要で、総額は最低でも500万円、快適仕様では800〜1000万円を超えることが一般的です。業者は「中古の方が高くつく場合が多い」と注意喚起しており、本体の安さに惑わされず総額で比較することが重要です。

2025年10月現在のオークファンの調査では「コンテナハウス」の平均落札価格は約38万円ですが、これは主に物置や倉庫用途の簡易仕様で、居住用とは大きく異なります。居住用コンテナハウスの実際の相場は、7畳程度の基本ユニットで300〜500万円、複数ユニットや高仕様になると1000万円以上になることも珍しくありません。この価格帯では通常の住宅建築と大差なく、コンテナハウスの経済的メリットは限定的と言わざるを得ません。

コンテナハウス価格帯別比較(万円)

出典:SUUMO・ATS Japan・BIBoxの価格調査を基に作成

出典:SUUMO・ATS Japan・BIBoxの価格調査を基に作成

コンテナハウス費用構造の詳細

| 費用項目 | 価格帯(万円) | 備考 |

|---|---|---|

| 中古コンテナ本体 | 25 | 18~32万円 |

| JIS新品コンテナ | 120 | 70~180万円 |

| 改修・補強工事 | 200 | 100~400万円 |

| 基礎・設備工事 | 150 | 100~300万円 |

| 建築確認・諸費用 | 80 | 50~150万円 |

普及への課題と今後の展望

Q. 普及の最大の鍵は何ですか?

A. 建築基準法の明確化と技術革新、社会的認知度向上の三位一体の取り組みです。

コンテナハウスの普及には、法制度の明確化が最優先課題です。建築基準法の適用基準を統一し、自治体間の運用格差を解消することで、事業者・利用者双方の予見可能性を高める必要があります。JIS規格コンテナの普及促進と価格低減、建築確認手続きの簡素化も重要な要素です。技術面では、高性能断熱材の開発と施工技術の向上、結露対策の標準化、開口部補強技術の確立が求められます。特に、コンテナの特性を活かしつつ居住性を確保する技術革新が普及の鍵となります。社会的認知度の向上には、高品質な事例の積極的な発信と、環境配慮やライフスタイルの多様化という観点からの価値訴求が有効です。金融機関の住宅ローン対象への組み込みや、住宅政策での位置づけ明確化も普及促進に寄与します。事業利用の拡大には、旅館業法や消防法などの関連法規との整合性確保と、許認可手続きの簡素化が必要です。

災害時の応急住宅としての活用可能性も、制度整備により実現可能性が高まります。これらの課題解決には時間を要しますが、住宅の多様化ニーズと環境意識の高まりを背景に、コンテナハウスが日本の住宅市場で一定の地位を確立する可能性は十分にあります。ただし、それは「安価な住宅」としてではなく、「新しいライフスタイルを提案する住宅」としての位置づけになると予想されます。

コンテナハウス普及阻害要因の影響度(総合評価)

参考・出典リンク

本記事の図表・グラフは、下記の公的機関・業界団体・事業者の情報に基づき作成しました。グラフは背景無色、文字・数値は黒で表示しています。

法制度・建築基準:国土交通省・e-Gov 法令検索・CONTAINER WORKS

価格・市場情報:ATS Japan・BIBox・オークファン・SUUMO

コメント