地域密着型住宅企業3社の相次ぐ倒産から見える業界の構造的課題

やまぜんホームズ、大三工業、クレセントホーム・・・地方の住宅会社の倒産が続いています。

あなたが契約している住宅会社は大丈夫ですか?

あなたが依頼いている工務店は大丈夫ですか?

地域密着型住宅企業の脆弱性が露呈

Q: なぜ地域密着企業が倒産しやすいのですか?

A: 限定的な市場規模と資本力不足により、外部環境の変化に対する耐性が低いためです。

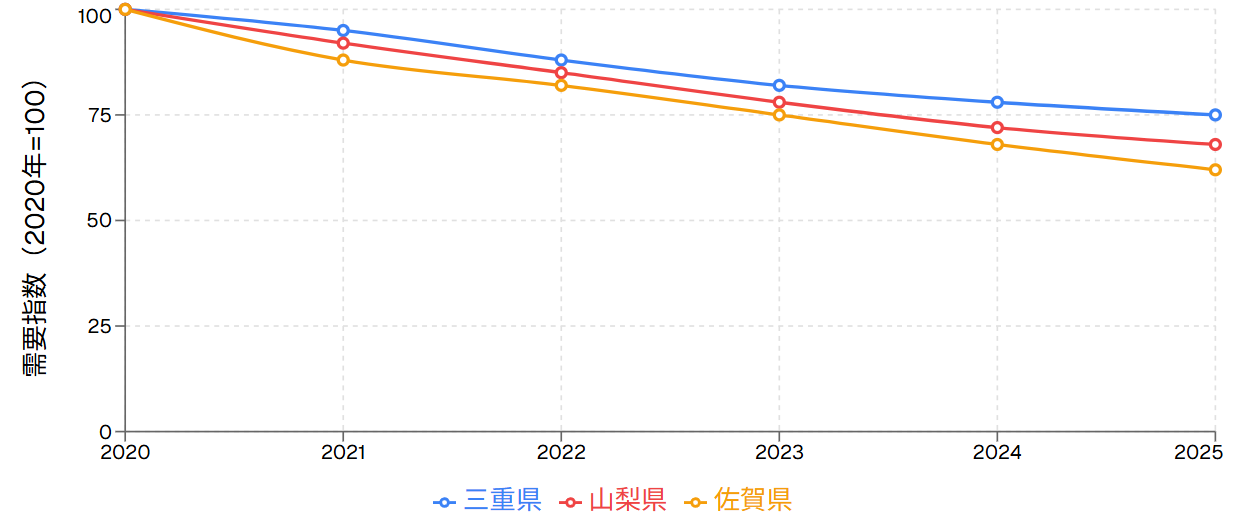

2025年に相次いで倒産した3社は、いずれも地域に根ざした中小住宅企業でした。三重県桑名市のやまぜんホームズは1978年創業で累計施工実績2,700棟、山梨県昭和町の大三工業は「IENOWA」ブランドで地元密着、佐賀県佐賀市のクレセントホームは2002年設立で注文住宅を中心に展開していました。これらの企業に共通するのは、特定の地域に依存したビジネスモデルの脆弱性です。

地域密着型企業は、その地域の経済状況や人口動態に大きく左右されます。特に地方では少子高齢化による人口減少が進み、新築住宅需要が構造的に縮小しています。全国展開する大手企業と異なり、リスク分散ができないため、一つの地域で需要が落ち込むと即座に経営に影響が及びます。また、資本力の限界から価格競争に巻き込まれやすく、利益率の低下が避けられない状況にありました。

| 企業名 | 所在地 | 創業年 | 主力事業 | 市場特性 |

|---|---|---|---|---|

| やまぜんホームズ | 三重県桑名市 | 1978年 | 注文住宅・分譲地 | 地域限定・競争激化 |

| 大三工業 | 山梨県昭和町 | 1972年 | 木造注文住宅 | 人口減少・需要縮小 |

| クレセントホーム | 佐賀県佐賀市 | 2002年 | 注文・建売住宅 | 過疎化・価格競争 |

参考: 国土交通省住宅着工統計 |帝国データバンク

資材価格高騰と受注減少のダブルパンチ

Q: 資材高騰の影響はどの程度しますか?

A: 木材価格は2020年比で約1.5倍に上昇し、中小企業の利益を大幅に圧迫します。

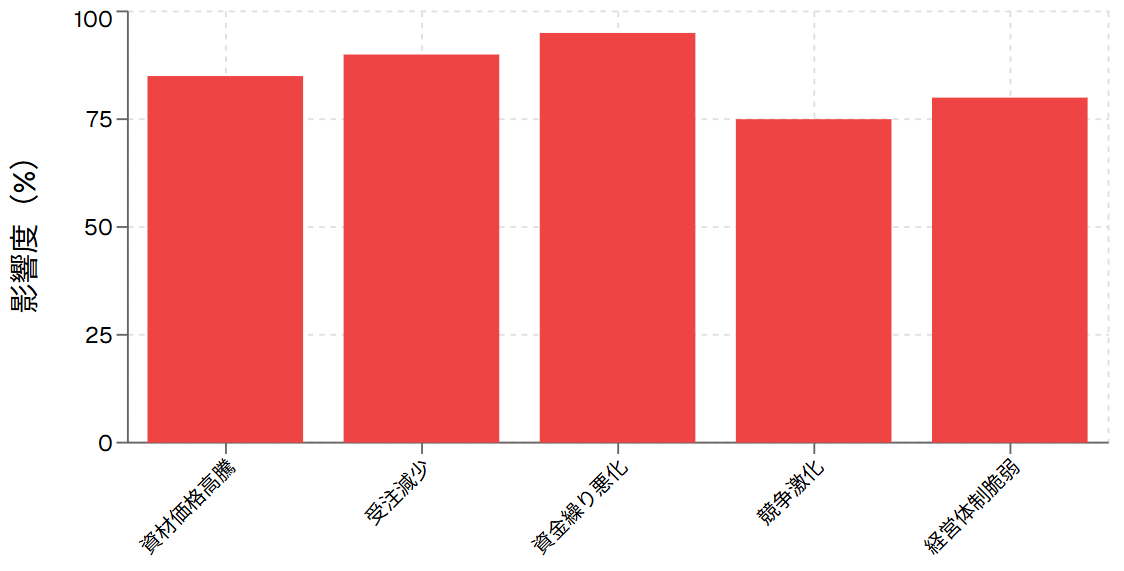

3社の倒産に共通する最大の要因は、建築資材価格の急激な高騰でした。特に木材価格の上昇は深刻で、いわゆる「ウッドショック」により2020年から2024年にかけて木材価格は約1.5倍に跳ね上がりました。円安の進行も輸入資材のコスト増に拍車をかけ、中小住宅企業の収益を直撃しました。同時に、コロナ禍による住宅需要の変化、金利上昇による住宅ローン審査の厳格化、地方の人口減少などが重なり、受注件数も大幅に減少しました。

やまぜんホームズでは建築基準法の改正による審査遅延も重なり、工期の長期化とコスト増が経営を圧迫しました。大三工業は2016年のピーク時に売上5億円を記録していましたが、コロナ禍で受注が急減し、採算度外視の低価格受注が常態化していました。クレセントホームは自社開発の分譲地が売れ残り、資金が固定化される中で競合他社との価格競争に巻き込まれました。これらの企業は、コスト上昇と売上減少という最悪の組み合わせに直面していたのです。

資材価格上昇の要因

• 円安進行(輸入資材コスト増)

• 物流費上昇(燃料費高騰)

• 人件費増加(労働力不足)

受注減少の要因

• 金利上昇・ローン審査厳格化

• 地方人口減少・少子高齢化

• 消費者の購買力低下

前払金依存の危険な資金構造

Q: 前払金依存の何が問題なのですか?

A: 受注減少時に即座に資金ショートを起こし、事業継続が困難になるためです。

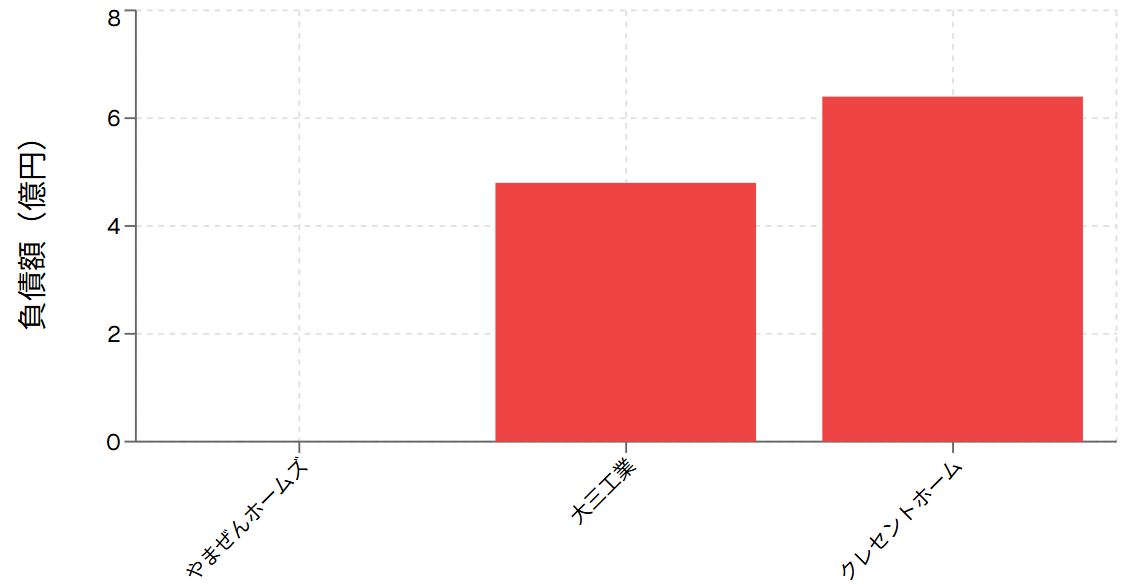

中小住宅企業の多くは、契約時の前払金や着工金に依存した資金調達構造を持っています。この仕組みは好調時には有効ですが、受注が減少すると即座に資金繰りが悪化する危険性を孕んでいます。3社とも、この構造的な脆弱性が倒産の引き金となりました。やまぜんホームズは協力業者への支払い遅延が発生し、大三工業は工事中の住宅10棟以上が停止、クレセントホームは自社分譲地の在庫が資金を圧迫しました。

前払金依存型のビジネスモデルでは、新規契約が途絶えると運転資金が枯渇します。特に注文住宅は工期が長く、材料費や人件費の支払いが先行するため、キャッシュフローの管理が極めて重要です。しかし、3社とも十分な自己資本や銀行融資枠を確保できておらず、外部環境の変化に対する耐性が不足していました。また、自社分譲地や建設中物件などの在庫を多く抱えることで、さらに資金が固定化され、流動性リスクが高まっていました。

| 企業名 | 負債額 | 資金問題 | 在庫リスク |

|---|---|---|---|

| やまぜんホームズ | 不明 | 協力業者未払い | 分譲地・建設中物件 |

| 大三工業 | 4.8億円 | 債務超過状態 | 建設中住宅10棟 |

| クレセントホーム | 6.4億円 | 販売不振 | 自社開発住宅地 |

経営体制の脆弱性と対応力不足

Q: 経営体制の何が問題だったのですか?

A: 急激な環境変化に対応する組織力と戦略的思考が不足していたためです。

3社に共通する問題として、急激な市場環境の変化に対応できる経営体制の不備が挙げられます。やまぜんホームズは多角化戦略として飲食業(鰻料理店)や介護事業に進出しましたが、本業への相乗効果は得られず、むしろ経営資源の分散により本業の競争力が低下しました。大三工業は価格競争に巻き込まれ、採算度外視の受注を続けた結果、利益率が大幅に悪化しました。クレセントホームは代表者の交代や幹部の離脱により営業力が低下し、競合他社との差別化戦略を構築できませんでした。

中小企業では、経営者の個人的な判断に依存する傾向が強く、組織的な意思決定システムが不十分でした。市場分析や財務管理、リスク管理などの専門的な機能が弱く、外部環境の変化を早期に察知して対策を講じる体制が整っていませんでした。また、従業員のスキル向上や組織力強化への投資も不足しており、競合他社との差別化を図る付加価値創出能力に欠けていました。これらの構造的な問題が、外部ショックに対する脆弱性を高め、結果的に倒産へと至る要因となりました。

• 多角化戦略の失敗

• 本業への集中不足

• 顧客対応の不備

• 連絡体制の破綻

• 価格競争への依存

• 利益率軽視の受注

• 差別化戦略の欠如

• 財務管理の不備

• 組織体制の不安定

• 営業力の低下

• 在庫管理の失敗

• 市場対応力不足

参考: 中小企業基盤整備機構 |中小企業庁

業界全体への警鐘と今後の課題

Q: 同様の倒産を防ぐには何が必要ですか?

A: 財務基盤強化、差別化戦略、保証制度活用などの総合的な対策が必要です。

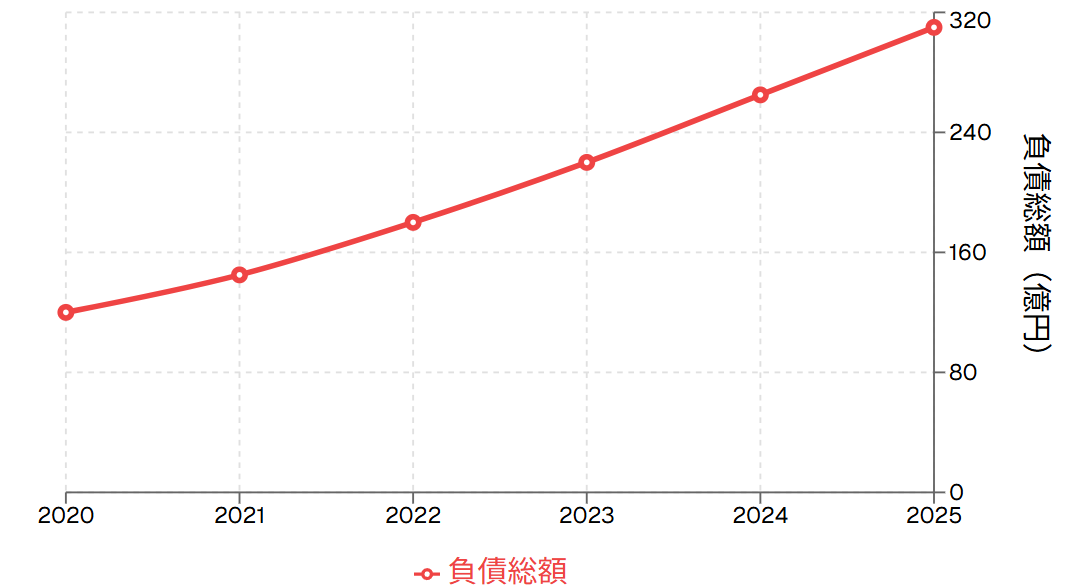

3社の倒産は、中小住宅業界全体が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。住宅業界の倒産件数は年々増加傾向にあり、2025年には95件、負債総額は310億円に達する見込みです。この背景には、人口減少による市場縮小、建築資材の高騰、金融環境の変化、競争激化などの複合的な要因があります。今後、同様の倒産を防ぐためには、業界全体での取り組みが不可欠です。

生き残りのためには、まず財務基盤の強化が急務です。前払金依存からの脱却、適切な自己資本比率の維持、銀行との良好な関係構築などが重要です。次に、価格競争からの脱却を図り、技術力やデザイン力、アフターサービスなどの付加価値で差別化を図る必要があります。また、住宅完成保証制度への加入や適切な保険の活用により、顧客保護と企業リスクの軽減を両立させることも重要です。さらに、デジタル化の推進により業務効率化を図り、コスト削減と競争力向上を実現する必要があります。

企業レベルの対策

• 付加価値創出による差別化戦略

• 住宅完成保証制度への加入

• デジタル化による業務効率化

• 人材育成と組織力強化

業界レベルの対策

• 公的保証制度の拡充

• 技術革新と標準化の推進

• 消費者保護制度の充実

• 適正な競争環境の整備

まとめ

コメント