ハザードマップと不動産購入【土砂災害・洪水・液状化】

広島市は太田川の三角州に発達した都市で、洪水・土砂災害・津波の 三重のリスクを抱えています。2018年西日本豪雨災害の教訓を踏まえ、 ハザードマップを活用した賢い不動産選びのポイントを解説します。

広島市の地理的特徴と災害リスク

Q: 広島市の災害リスクは?

A: 太田川三角州の地形により洪水・土砂災害・津波の三重リスクを抱えています。

広島市各区の災害リスク比較

| 地域特性 | 主要リスク | 不動産価格帯 | 購入適性 |

|---|---|---|---|

| 中心市街地 | 洪水・津波・液状化 | 高価格帯 | 要注意 |

| 沿岸部 | 津波・液状化 | 中価格帯 | 慎重検討 |

| 山間部 | 土砂災害 | 低価格帯 | 立地次第 |

| 高台住宅地 | アクセス性 | 高価格帯 | 推奨 |

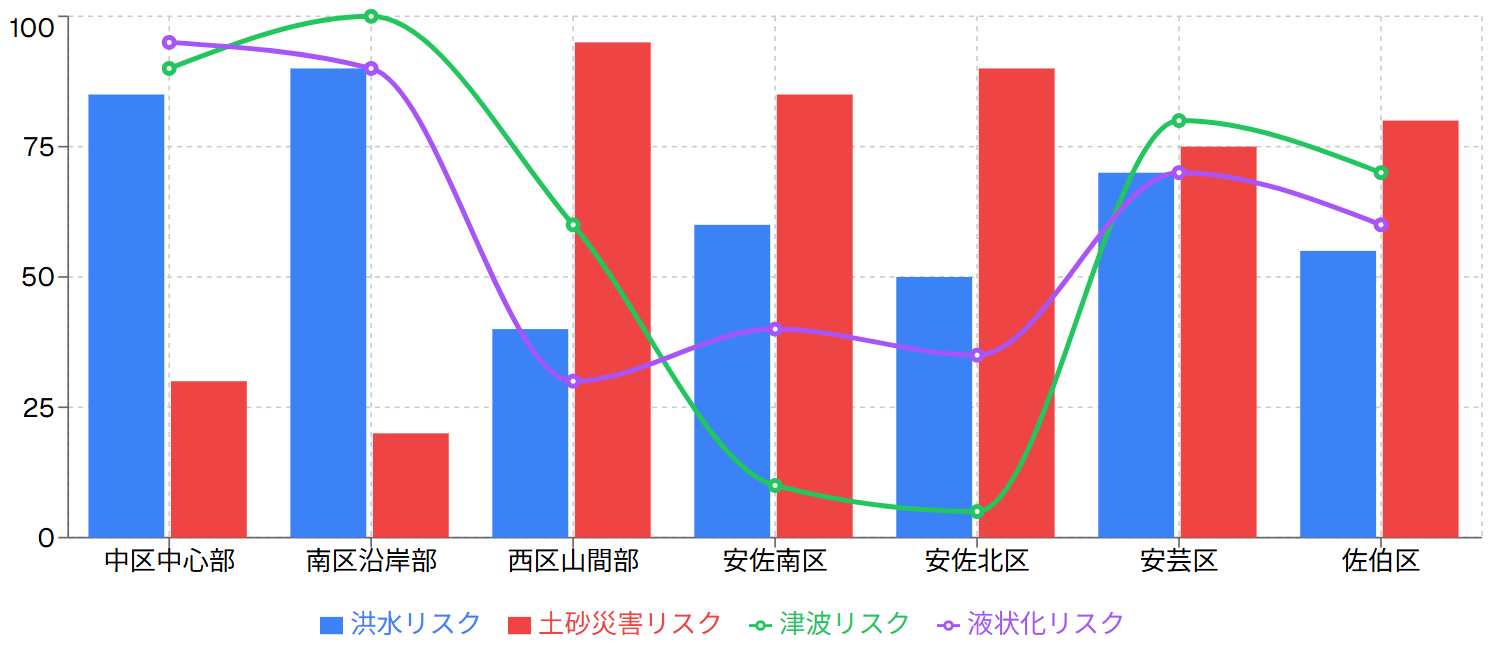

広島市は中国山地を流れる太田川の三角州に発達した都市で、 地理的特徴から複数の災害リスクを抱えています。 市街地を離れると海のすぐそばまで中国山地が広がる地形のため、 洪水・土砂災害・津波という三重のリスクが重複する地域が多く存在します。 国土地理院の重ねるハザードマップを確認すると、 広島市内の多くの地域が何らかの災害リスクエリアに該当することがわかります。 不動産購入を検討する際は、これらのリスクを総合的に評価し、 立地選択の重要な判断材料とする必要があります。

特に注目すべきは、広島市の中心部が太田川の三角州上に位置していることです。 この地形的特徴により、中区や南区の中心市街地では 洪水リスクと津波リスクが重複し、さらに埋立地や旧河川道では 液状化リスクも加わります。一方、安佐南区や安佐北区などの 山間部では土砂災害のリスクが高く、2018年の西日本豪雨災害では 実際に甚大な被害が発生しました。このように、広島市内では 地域によって主要なリスクが異なるため、購入を検討する エリアの特性を十分に理解することが重要です。

不動産投資の観点から見ると、災害リスクの高いエリアは 一般的に不動産価格が相対的に安く設定される傾向があります。 しかし、将来的な資産価値の維持や賃貸需要を考慮すると、 安全性の高い立地を選択することが長期的な収益性につながります。 また、災害リスクの高いエリアでは火災保険料や地震保険料が 高額になる可能性があり、維持コストの増加も考慮する必要があります。 広島市での不動産購入を検討する際は、価格の安さだけでなく、 総合的なリスク評価を行うことが賢明な判断と言えるでしょう。

洪水ハザードマップから見る不動産選び

Q: 洪水時の浸水深度は?

A: 千年に一度の洪水で最大5m、頻度の高い洪水でも2m程度の浸水が想定されます。

洪水浸水深度別エリア分析

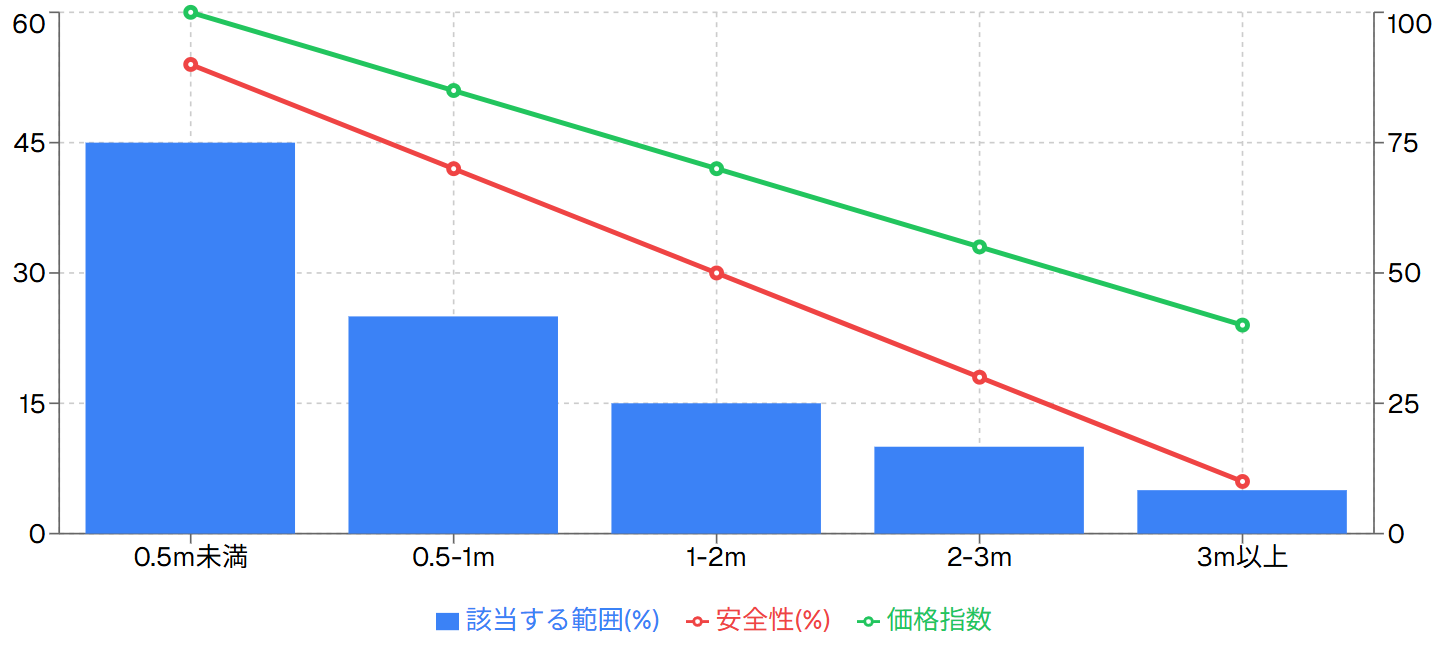

広島市の洪水ハザードマップを詳細に分析すると、 浸水深度によって不動産の安全性と価格に明確な相関関係があることがわかります。 黄色で表示される膝までの浸水エリア(0.5m未満)では、 一階部分への影響は限定的ですが、オレンジ色のエリア(0.5m以上)では 一階の居住空間が使用不能になる可能性があります。 特に2m以上の浸水が想定される地域では、二階への避難が必要となり、 マンションの3階以上に住んでいても水が引くまで外出できない状況が 長期間続く可能性があります。2019年の台風19号による武蔵小杉の事例のように、 地下の電気設備が浸水すると停電やエレベーター停止が発生し、 高層階でも深刻な生活支障が生じることがあります。

洪水リスクを考慮した不動産選びでは、単純に高い階に住めば安全という 考え方は不十分です。重要なのは、浸水時の避難経路の確保と ライフラインの維持です。特に食料や水の備蓄、トイレの使用可能性、 通信手段の確保などを総合的に検討する必要があります。 また、洪水時には道路が河川のようになってしまうケースもあり、 車での避難が困難になることも想定しておかなければなりません。 不動産購入時には、周辺の避難所の位置と避難経路を事前に確認し、 徒歩での避難が可能な立地を選択することが重要です。

投資用不動産として考える場合、洪水リスクの高いエリアでは 賃貸需要に大きな影響が出る可能性があります。特に子育て世帯や 高齢者世帯では安全性を重視する傾向が強く、 災害リスクの高いエリアは敬遠される傾向があります。 一方で、価格の安さを重視する単身者や学生には一定の需要があるため、 ターゲット層を明確にした投資戦略が必要です。 また、洪水リスクの高いエリアでは火災保険の水災補償が 重要になりますが、保険料の負担も考慮する必要があります。 長期的な資産価値の維持を考えると、多少価格が高くても 安全性の高い立地を選択することが賢明な判断と言えるでしょう。

土砂災害警戒区域と花崗岩地盤の特性

Q: 土砂災害の特徴は?

A: 花崗岩の割れ目に沿って崩れる特徴があり、V字谷に沿って被害が拡大します。

土砂災害警戒区域の分布

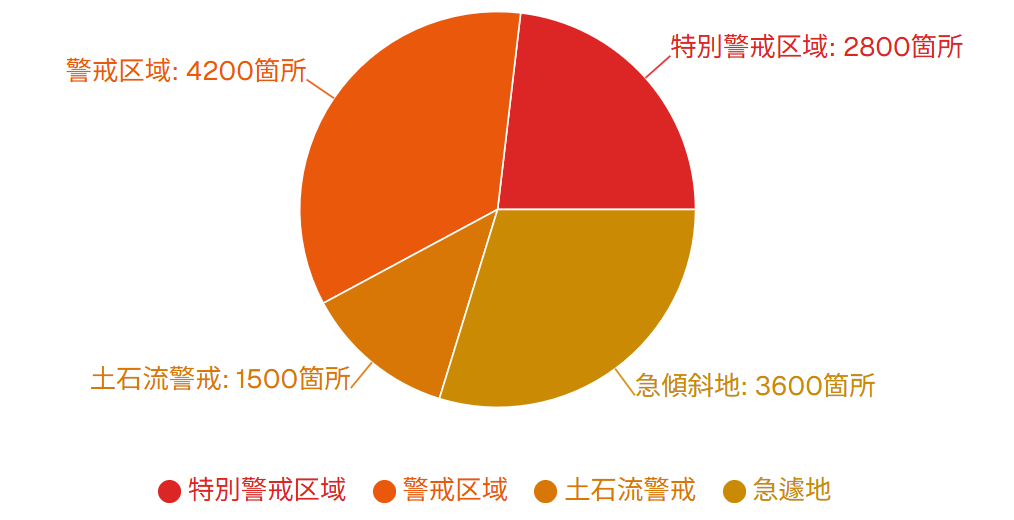

広島市の土砂災害は、花崗岩という日本で最も硬い岩盤で構成された 地質的特徴に起因しています。花崗岩は火成岩の一種で、 マグマが地中でゆっくりと冷え固まって形成された非常に硬い岩盤です。 しかし、冷却過程で収縮する際に直方体を切るような割れ目ができ、 この割れ目が土砂災害の発生メカニズムに大きく関わっています。 割れ目の間隔が非常に規則的で、表面は硬い岩盤でありながら、 割れ目部分には水が浸透しやすく、そこが風化してまさ土と呼ばれる 土砂状の物質に変化します。この地質的特徴により、 広島市では特異な土砂災害パターンが発生します。

豪雨時には、この割れ目に沿って大量の雨水が地中に浸透し、 V字谷の沢沿いに集中します。花崗岩の表面は非常に硬いため 大規模な崩壊は起こりにくいのですが、割れ目部分の土砂が 水で洗い流されるように崩れ、それが沢筋に沿って流下します。 この現象は「線状降水帯」と呼ばれる集中豪雨と組み合わさることで より深刻化し、2018年の西日本豪雨災害では多くの住宅地で 甚大な被害が発生しました。特に住宅地の際まで迫った急傾斜地では、 多数の砂防ダムが建設されていますが、想定を超える豪雨では その効果にも限界があります。

不動産購入時の土砂災害リスク評価では、単純に警戒区域内かどうかだけでなく、 地形の特徴を理解することが重要です。V字谷の形状がはっきりと 見える場所や、沢筋の延長線上にある住宅地は特に注意が必要です。 また、過去の災害履歴も重要な判断材料となります。 広島市では何度も豪雨による土砂災害が繰り返されており、 その履歴の結果が現在の地形を形成しています。 投資用不動産として考える場合、土砂災害特別警戒区域内の物件は 建築制限があり、将来的な建て替えや増改築に制約が生じる可能性があります。 また、賃貸需要も限定的になる傾向があるため、 慎重な検討が必要です。

津波・液状化リスクと沿岸部不動産の注意点

Q: 津波の浸水想定は?

A: 南海トラフ地震で最大10m、市街地でも3-5mの津波浸水が想定されています。

不動産価格購入需要

広島市の沿岸部では、南海トラフ地震による津波リスクが深刻な問題となっています。 津波浸水想定では、沿岸部で最大10m、市街地中心部でも3-5mの浸水が 予想されており、木造建物では3mの津波で全壊の危険性があります。 特に注意すべきは、広島市の地形的特徴により、津波が河川を遡上して 内陸部まで浸水する可能性があることです。太田川やその支流沿いでは、 海岸から相当離れた地域でも津波の影響を受ける可能性があり、 従来の津波対策の常識を超えた備えが必要です。 また、50cmの津波でも歩行が困難になり、車両が流されて 火災の原因となる可能性があります。

液状化リスクについては、広島市の地質的特徴が大きく影響しています。 市街地の多くが埋立地、旧河川道、干拓地で構成されているため、 地震時の液状化現象が大規模に発生する可能性があります。 液状化が発生すると、建物の沈下や傾斜、道路の陥没、 上下水道の破損などが起こり、津波との複合災害となる懸念があります。 特に、一般住宅街では道路が河川のようになってしまうケースもあり、 避難経路の確保が困難になる可能性があります。 生活用水を供給する水道インフラに津波が侵入することで、 長期間にわたって水道水の供給が不可能となる可能性も指摘されています。

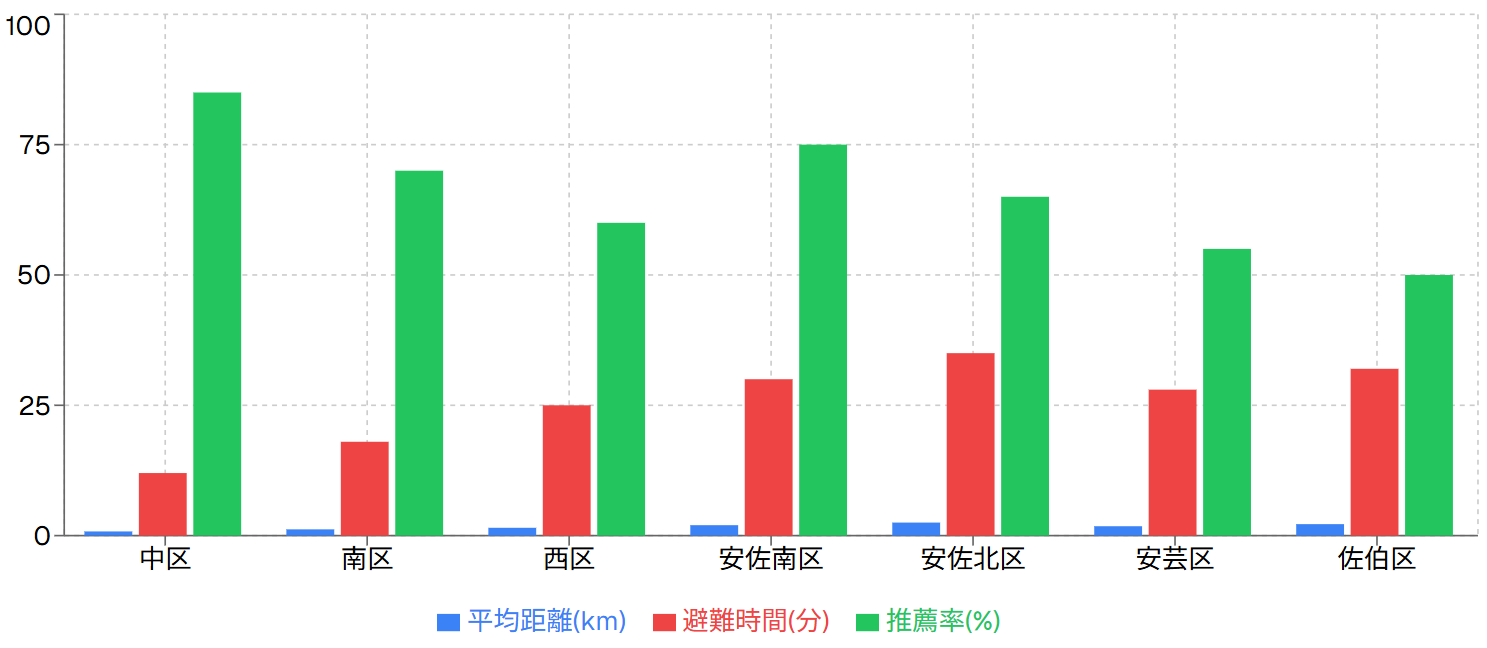

沿岸部不動産の投資判断では、津波リスクと液状化リスクを 総合的に評価する必要があります。津波浸水想定が高い地域ほど 不動産価格は低く設定される傾向がありますが、 購入需要も大幅に減少します。特に、津波浸水高が3m以上の地域では、 購入需要が50%以下まで低下し、将来的な売却時にも 大幅な価格下落が予想されます。一方で、適切な津波対策が 施された高層建物であれば、相対的に安全性が高く、 価格面でのメリットを享受できる可能性もあります。 ただし、避難所へのアクセス性や収容能力も考慮する必要があり、 特に中区や南区では避難所の収容率が85-70%と高く、 災害時の避難が困難になる可能性があります。

ハザードマップを活用した賢い不動産購入戦略

Q: 最適な購入戦略は?

A: リスクレベルに応じた価格評価と長期的な資産価値維持を重視した選択です。

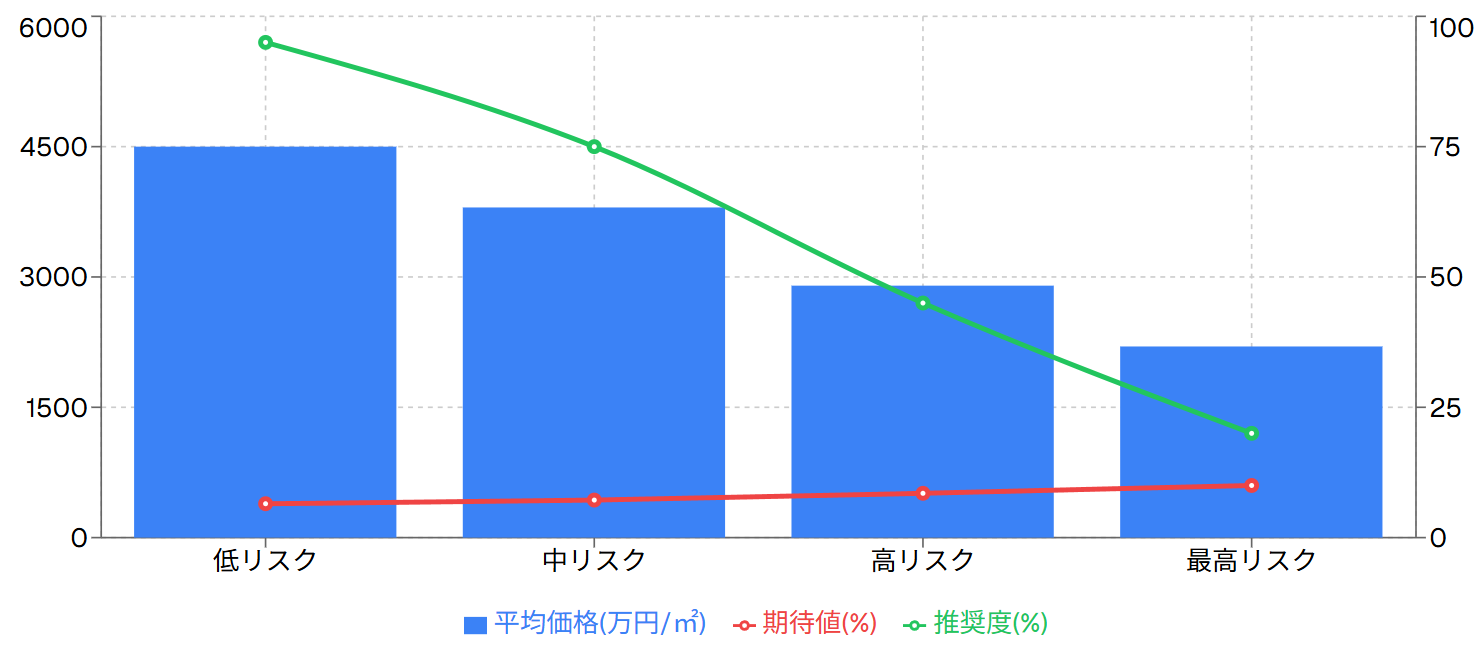

災害リスク別不動産購入適性

ハザードマップ活用チェックリスト

• 洪水浸水想定区域の確認

• 土砂災害警戒区域の確認

• 津波浸水想定の確認

• 液状化リスクの評価

• 避難所・避難経路の確認

• 過去の災害履歴調査

• リスクに見合った価格設定

• 保険料負担の考慮

• 賃貸需要の将来性

• 建築制限の有無

• インフラ復旧の優先度

• 地域防災計画の内容

ハザードマップを活用した賢い不動産購入戦略では、 災害リスクを適切に評価し、それに見合った価格で購入することが重要です。 低リスクエリアでは平均価格が4500万円/㎡と高額ですが、 推奨度は95%と非常に高く、長期的な資産価値の維持が期待できます。 一方、高リスクエリアでは2900万円/㎡と価格は安いものの、 推奨度は45%に留まり、慎重な検討が必要です。 重要なのは、単純に価格の安さだけで判断するのではなく、 期待利回りと将来的なリスクを総合的に評価することです。 2018年の西日本豪雨災害では、避難した人がわずか数パーセントだったという 事実からも、災害リスクに対する認識の甘さが問題となっています。

実際の購入判断では、国土地理院の重ねるハザードマップを活用して、 複数の災害リスクを重ね合わせて確認することが重要です。 洪水・土砂災害・津波のリスクが重複する地域では、 複合災害のリスクが高まり、避難や復旧がより困難になります。 また、避難所の位置と避難経路についても詳細に確認し、 夜間や悪天候時でも安全に避難できるかを検討する必要があります。 特に、橋を渡らなければ避難所に到達できない立地では、 橋の被災により避難経路が断たれるリスクも考慮しなければなりません。 自宅のハザードマップを確認し、近所の避難先も事前に確認しておくことが、 安全な不動産選びの基本となります。

投資用不動産として考える場合、災害リスクは賃貸需要に直接影響します。 特に子育て世帯や高齢者世帯では安全性を重視する傾向が強く、 ハザードマップで高リスクとされる地域は敬遠される傾向があります。 一方で、価格重視の単身者や学生には一定の需要があるため、 ターゲット層を明確にした投資戦略が必要です。 また、災害時のインフラ復旧の優先度も重要な要素で、 主要幹線道路や重要施設に近い立地ほど早期復旧が期待できます。 長期的な視点では、気候変動により豪雨災害の頻度と規模が 拡大する可能性があり、現在のハザードマップ以上のリスクが 顕在化する可能性も考慮する必要があります。 これらの要素を総合的に判断し、適切なリスクプレミアムを 考慮した価格での購入が、賢い不動産投資の鍵となります。

まとめ

広島市での不動産購入では、ハザードマップを活用した総合的なリスク評価が不可欠です。 洪水・土砂災害・津波の三重リスクを理解し、災害リスクに見合った価格での購入と 適切な保険加入により、安全で収益性の高い不動産投資が可能になります。 2018年西日本豪雨災害の教訓を活かし、防災意識の高い不動産選びを心がけましょう。

参考リンク

広島市は複数の災害リスクが重複する地域です。不動産購入前には必ず ハザードマップで洪水・土砂災害・津波のリスクを確認し、 避難経路と避難所の位置を把握してください。価格の安さだけでなく、 長期的な安全性と資産価値の維持を重視した選択が重要です。

コメント