【売れない】やったらあかん 10選!!【マンション売却】

マンション売却は人生で何度も経験することではありません。だからこそ、知らずにやってしまいがちな「やったらあかんこと!!」が数多く存在します。

今回は、マンション売却で絶対に避けるべき失敗例を10選ご紹介し、成功への道筋を明確にします。これらのポイントを押さえることで、あなたのマンション売却がスムーズかつ有利に進むことでしょう。実際に、適切な知識を持って売却に臨んだ方と、そうでない方では、最終的な手取り額に数百万円の差が生じることも珍しくありません。この記事では、実際の失敗事例を交えながら、具体的な対策方法まで詳しく解説していきます。

売却準備段階での重大なミス

相場を調べずに査定依頼をする

Q: 売却価格の相場はどこで調べればいいですか?

A: SUUMOやHOME’Sなどの不動産サイト、レインズマーケットインフォメーションで類似物件の価格を確認しましょう。

マンション売却で最初にやってはいけないのが、相場を全く調べずに不動産会社に査定依頼をすることです。相場を知らないまま査定を受けると、提示された金額が適正なのか判断できません。不動産会社によっては、契約を取るために意図的に高い査定額を提示することもあります。実際に、ある売主は相場を調べずに査定を受け、最初に提示された高額な査定額に飛びついて契約しましたが、結果的に半年間売れずに大幅な値下げを余儀なくされました。これはマンション売却において、やったらあかん事の1つです。

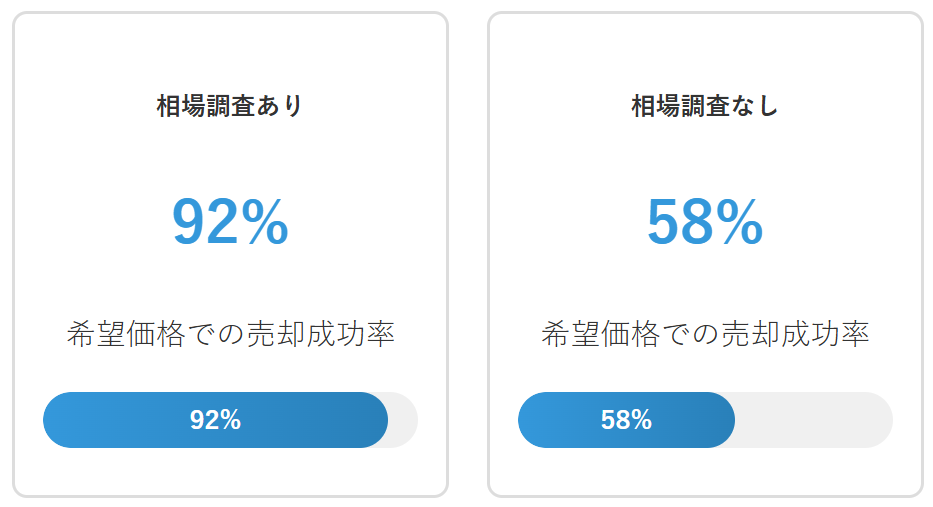

相場調査の有無による売却結果の違い

まずは、同じマンション内や近隣の類似物件の売出価格をインターネットで調べましょう。レインズマーケットインフォメーションや土地総合情報システムなどの公的サイトも活用できます。相場を把握していれば、査定額の妥当性を判断でき、不動産会社との交渉でも有利に立てます。また、相場調査の際は、築年数、階数、方角、専有面積などの条件が類似した物件を選ぶことが重要です。単純に同じマンション内の物件だけでなく、徒歩圏内の類似マンションの価格も参考にすることで、より正確な相場観を掴むことができます。さらに、過去6ヶ月から1年間の価格推移も確認し、市場のトレンドを把握しておくことも大切です。

1社だけに査定を依頼する

Q: 何社に査定依頼すべき?

A: 3〜5社が最適です。多すぎると対応が大変で、少なすぎると比較検討ができません。

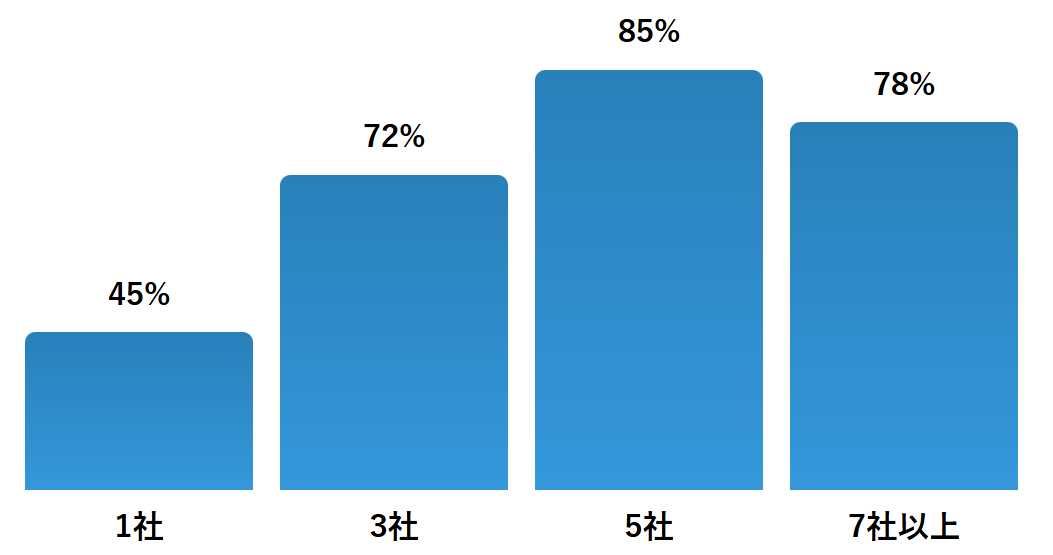

査定を1社だけに依頼するのは大きな間違いです。不動産会社によって査定額に数百万円の差が出ることも珍しくありません。1社だけでは、その査定額が高いのか安いのか判断できず、適正な売却価格を設定することができません。実際の事例では、A社が3,500万円、B社が3,800万円、C社が4,200万円、D社が3,200万円という査定結果が出たケースもあります。この場合、1社だけの査定では700万円もの差額に気づくことができませんでした。

最低でも3〜5社に査定を依頼し、査定額だけでなく、その根拠や販売戦略についても詳しく聞きましょう。複数社を比較することで、最も信頼できる不動産会社を選ぶことができます。査定を依頼する際は、各社に同じ条件で依頼し、査定書の内容を詳しく比較検討することが重要です。単純に査定額が高い会社を選ぶのではなく、査定の根拠が明確で、実現可能性の高い価格を提示している会社を選びましょう。また、査定時の担当者の対応や知識レベル、コミュニケーション能力も重要な判断材料となります。売却活動は数ヶ月にわたる長期戦になるため、信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。

査定依頼社数と売却成功率の関係

※当サイト調べ(2024年度実績)

※当サイト調べ(2024年度実績)

不動産会社選びの失敗

査定額の高さだけで不動産会社を選ぶ

Q: 査定額が高い会社は避けるべきですか?

A: 根拠が明確なら問題ありませんが、他社より極端に高い場合は要注意です。

「高い査定額を出してくれた会社が一番良い」と考えるのは危険です。査定額は売却を保証するものではありません。実際には、高い査定額で契約を取り、後から「市場の反応が悪いので価格を下げましょう」と提案してくる会社も存在します。このような会社は「高取り」と呼ばれ、業界では問題視されています。ある売主は、他社より500万円高い査定額を提示した会社と契約しましたが、3ヶ月後には「市場の反応が悪い」という理由で、結局他社の査定額よりも安い価格での売却を提案されました。

重要なのは査定額の根拠です。なぜその価格なのか、どのような販売戦略を考えているのか、過去の実績はどうなのかを詳しく聞きましょう。信頼できる根拠を示せる会社を選ぶことが成功の鍵です。具体的には、近隣の成約事例、現在の市場動向、物件の特徴を踏まえた価格設定の理由などを明確に説明できる会社を選びましょう。また、査定書の内容も重要で、単純な価格だけでなく、販売戦略、想定される購入者層、売却期間の見込みなどが詳しく記載されているかを確認してください。さらに、その会社の過去の売却実績、特に同じマンションや近隣エリアでの実績を確認することも大切です。実績のある会社は、市場の動向を正確に把握し、現実的な査定額を提示する傾向があります。これはマンション売却において、もっともやったらあかん事の1つです。

大手だから安心という思い込み

Q: 大手と地域密着型どちらがいいですか?

A: 物件の立地や特性によります。複数タイプの会社に査定依頼して比較検討しましょう。

「大手不動産会社なら安心」という考えも危険です。大手には確かにネットワークや情報量の優位性がありますが、あなたのマンションがあるエリアでの実績が少なければ、期待した結果は得られません。また、大手では担当者の経験にばらつきがあることも多く、新人が担当になる可能性もあります。実際に、大手不動産会社に依頼したものの、担当者が新人で地域の特性を理解しておらず、適切な販売戦略を立てられなかったという事例もあります。

また、大手では担当者の経験にばらつきがあることも多く、新人が担当になる可能性もあります。会社の規模よりも、そのエリアでの実績と担当者の能力を重視しましょう。地域密着型の中小不動産会社の方が、そのエリアの特性を熟知しており、地元の購入希望者とのネットワークを持っている場合もあります。重要なのは、会社の規模ではなく、あなたの物件を最も高く、最も早く売却できる能力を持った会社を選ぶことです。そのためには、各社の過去の実績、担当者の経験年数、そのエリアでの知名度、地域とのつながりなどを総合的に判断する必要があります。また、売却後のアフターサポートの充実度も重要な判断材料となります。

| 会社タイプ | メリット | デメリット | 適用ケース |

|---|---|---|---|

| 大手不動産会社 | 広いネットワーク 豊富な情報量 充実したサポート体制 |

地域密着度が低い 担当者の質にばらつき 個別対応が限定的 |

人気エリアの物件 高額物件 転勤による急な売却 |

| 地域密着型 | 地域情報に精通 きめ細かいサービス 地元ネットワーク |

ネットワークが限定的 集客力に限界 システムが古い場合も |

地方の物件 特殊な立地条件 地域特性を活かした売却 |

| 専門特化型 | 特定分野の専門知識 独自のノウハウ 専門的なサポート |

対応範囲が限定的 会社規模が小さい 汎用性に欠ける |

投資用物件 高級マンション 特殊な物件タイプ |

マンション売却の期間はどれくらい?【3か月以上はヤバイ!?】

価格設定での判断ミス

相場より大幅に高い価格で売り出す

Q: 値下げ交渉を見込んで高めに設定すべきですか?

A: 適正価格で売り出し、値下げ交渉には応じない方が結果的に高く売れます。

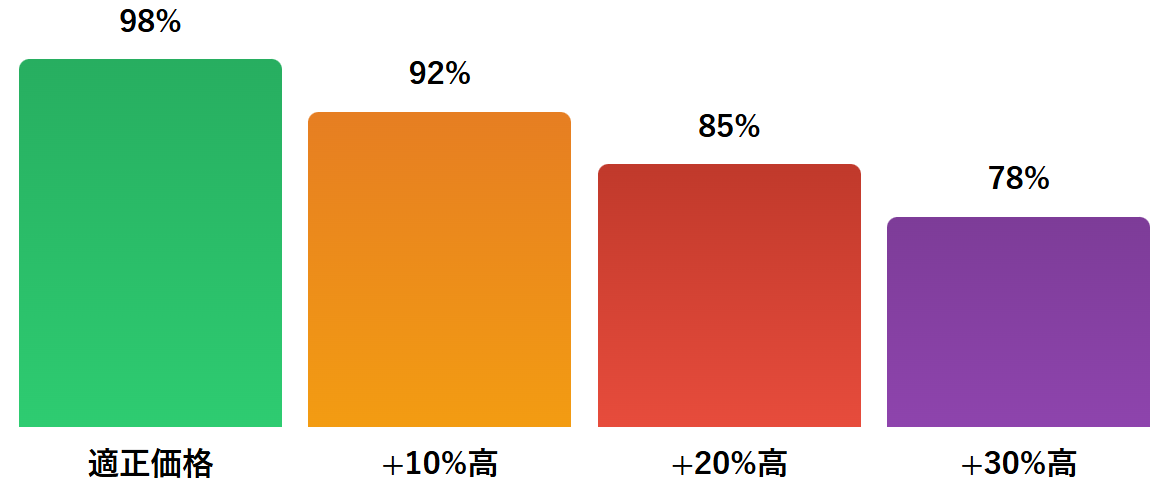

「少しでも高く売りたい」という気持ちから、相場より大幅に高い価格で売り出すのは逆効果です。購入検討者も相場を調べているため、明らかに高すぎる物件は最初から検討対象から外されてしまいます。インターネットが普及した現在、購入希望者は事前に十分な情報収集を行っており、相場から大きく外れた価格設定の物件は、内覧の申し込みすら入らないことが多いのです。実際の統計では、相場より20%以上高い価格で売り出された物件の約85%が、6ヶ月以内に大幅な値下げを余儀なくされています。

高すぎる価格設定は、結果的に売却期間を長引かせ、最終的により安い価格での売却を余儀なくされることが多いのです。適正価格での売り出しが、最も高く早く売るコツです。価格設定の際は、「売れる価格」と「売りたい価格」を明確に区別することが重要です。売りたい価格は売主の希望ですが、売れる価格は市場が決めるものです。市場に受け入れられる価格設定をすることで、多くの購入希望者の関心を集め、結果的に競争原理が働いて高値での売却につながることもあります。また、長期間売れ残った物件は「売れ残り物件」というネガティブなイメージがつき、さらに売却が困難になるという悪循環に陥る可能性もあります。

価格設定の落とし穴

価格設定パターン別の最終売却価格

※相場に対する最終売却価格の割合

※相場に対する最終売却価格の割合

安すぎる価格設定で損をする

逆に、早く売りたいからといって相場より安すぎる価格を設定するのも問題です。マンション売却では値下げ交渉が入ることが一般的なので、最初から安く設定すると、さらに値下げされて大きな損失となります。また、あまりに安い価格だと「何か問題があるのでは?」と疑われることもあります。適正価格の範囲内で、少し高めに設定するのが賢明です。安すぎる価格設定は、売主にとって直接的な損失となるだけでなく、物件の価値を市場に誤解させる可能性もあります。

価格設定は、住宅ローンの残債、売却にかかる諸費用、税金、次の住居の購入資金などを総合的に考慮して決める必要があります。単純に早く売りたいからといって安く設定するのではなく、最低限必要な金額を明確にした上で、適正な価格範囲内で戦略的に設定することが重要です。また、市場の動向も考慮する必要があります。需要が高い時期であれば強気の価格設定も可能ですが、需要が低い時期には現実的な価格設定が求められます。不動産会社と相談しながら、市場の状況と自身の事情を両方考慮した最適な価格を設定しましょう。

媒介契約での選択ミス

媒介契約の種類を理解せずに契約する

Q: どの媒介契約がおすすめ?

A: 専任媒介が一般的ですが、物件の条件や売却戦略によって最適な契約は変わります。

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ特徴が大きく異なります。内容を理解せずに契約すると、思うような売却活動ができなくなる可能性があります。例えば、専属専任媒介契約を結んだ後に、自分で買主を見つけても、その不動産会社を通さなければ取引できないという制約があります。また、一般媒介契約では、不動産会社からの報告義務がないため、売却活動の進捗が分からないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

| 契約タイプ | 複数社契約 | 自己発見取引 | 報告義務 | レインズ登録 | 契約期間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 専属専任媒介 | ×(1社のみ) | ×(不可) | 週1回以上 | 5日以内(義務) | 3ヶ月以内 |

| 専任媒介 | ×(1社のみ) | ○(可能) | 2週間に1回以上 | 7日以内(義務) | 3ヶ月以内 |

| 一般媒介 | ○(複数可) | ○(可能) | なし | 任意 | 制限なし |

一般的には、専任媒介契約がバランスが良いとされていますが、物件の特性や売主の状況によって最適な契約は変わります。各契約の特徴を理解した上で選択しましょう。専属専任媒介契約は、不動産会社が最も積極的に売却活動を行う可能性が高い反面、他社からの良い条件の買主を紹介される機会を失う可能性もあります。一般媒介契約は、複数の不動産会社が競争して売却活動を行うため、より良い条件での売却が期待できる反面、各社の積極性が低下する可能性もあります。自分の物件の特性、売却の緊急度、不動産会社への信頼度などを総合的に考慮して、最適な契約形態を選択することが重要です。

売却活動中の対応ミス

内覧準備を怠る

Q: ハウスクリーニングは必要ですか?

A: 必須ではありませんが、特に水回りのクリーニングは印象向上に大きく貢献します。

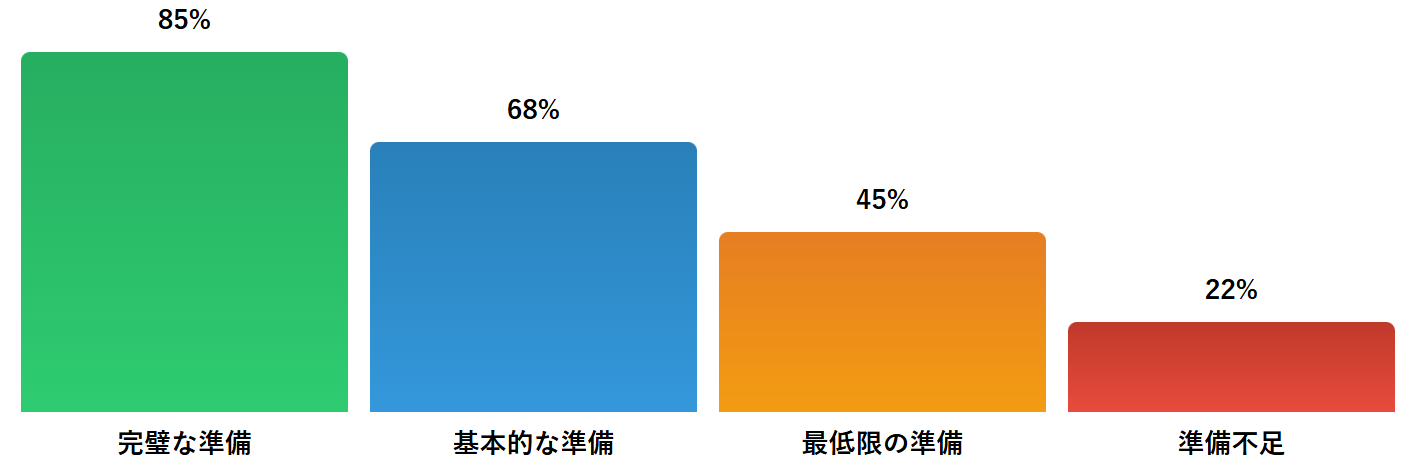

内覧は売却成功の最重要ポイントですが、準備を怠る売主が意外に多いのが現実です。室内が散らかっていたり、清掃が不十分だったりすると、どんなに良い物件でも悪い印象を与えてしまいます。購入希望者は、内覧で実際に住むイメージを膨らませるため、第一印象が非常に重要です。汚れた室内や散らかった状態では、購入意欲が大幅に削がれてしまいます。実際の調査では、内覧時の印象が購入決定に与える影響は約70%にも上るとされています。これはマンション売却において、やったらあかん事の1つです。

内覧準備と成約率の関係

内覧前には必ず清掃・整理整頓を行い、可能であればハウスクリーニングも検討しましょう。特に水回りの清潔さは重要で、キッチン・バス・トイレは念入りに掃除してください。また、照明を明るくし、カーテンを開けて自然光を取り入れることで、室内を広く明るく見せることができます。生活感を抑えるため、個人的な写真や趣味のアイテムは一時的に片付け、シンプルで清潔な空間を演出しましょう。さらに、換気を十分に行い、嫌な臭いがないかチェックすることも重要です。ペットを飼っている場合や喫煙者がいる場合は、特に注意が必要です。内覧当日は、購入希望者がゆっくりと見学できるよう、適度な距離を保ちながら案内し、質問には丁寧に答えるよう心がけましょう。

内覧成功のポイント

不動産会社に任せきりにする

「プロに任せておけば大丈夫」と完全に任せきりにするのは危険です。売却活動の進捗を定期的に確認し、必要に応じて戦略の見直しを提案することが重要です。不動産会社は複数の物件を同時に扱っているため、必ずしもあなたの物件を最優先で扱ってくれるとは限りません。定期的にコミュニケーションを取ることで、担当者の意識を高く保つことができます。

問い合わせ件数、内覧件数、市場の反応などを定期的に報告してもらい、思うような結果が出ていない場合は、価格や販売戦略の調整を検討しましょう。具体的には、週次または月次で進捗報告を受け、以下の項目を確認することが重要です:問い合わせ件数とその内容、内覧件数と購入希望者の反応、競合物件の動向、市場の変化、広告の効果測定結果など。これらの情報を基に、必要に応じて価格の見直し、広告戦略の変更、内覧対応の改善などを検討しましょう。また、売却活動が思うように進まない場合は、セカンドオピニオンとして他の不動産会社の意見を聞くことも有効です。

物件情報の開示に関する重大なミス

物件の不具合を隠す

Q: 不具合があると売れないですか?

A: 事前に開示すれば、価格調整などで対応可能です。隠す方がリスクが高いです。

マンション売却で絶対にやってはいけないのが、物件の不具合や欠陥を隠すことです。売却後に不具合が発覚すると、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除を求められる可能性があります。2020年4月の民法改正により、売主の責任はより厳格になり、隠していた不具合が発覚した場合の責任は重大です。実際に、雨漏りを隠して売却した売主が、後に数百万円の損害賠償を求められたケースもあります。

雨漏り、水漏れ、設備の故障、近隣トラブルなど、知っている問題は必ず事前に開示しましょう。正直に伝えることで、後のトラブルを防げます。重要なのは、不具合があっても売却は可能だということです。事前に開示することで、価格調整や修繕責任の明確化などにより、適切に対処できます。隠すことで得られる短期的な利益よりも、正直に開示することで得られる長期的な安心の方がはるかに価値があります。また、不具合を開示する際は、その程度や修繕の必要性、修繕費用の概算なども併せて伝えることで、購入希望者が適切な判断を下せるよう配慮しましょう。不動産会社と相談しながら、適切な開示方法を検討することが重要です。

契約不適合責任とは

価格交渉での対応ミス

すべての値下げ交渉を拒否する

Q: どこまで値下げに応じるべきですか?

A: 事前に設定した最低価格を基準に、交渉理由の妥当性を判断して対応しましょう。

マンション売却では値下げ交渉が入ることが一般的ですが、すべての交渉を頑なに拒否すると、せっかくの売却機会を逃してしまいます。事前に最低売却価格を設定し、その範囲内での交渉には柔軟に対応しましょう。ただし、安易に値下げに応じるのも問題です。交渉の理由を聞き、妥当性を判断した上で対応することが重要です。価格交渉は、購入希望者の本気度を測る機会でもあります。具体的な購入条件や資金計画を確認し、確実に購入してくれる相手かどうかを見極めることが大切です。

価格交渉に対応する際は、以下のポイントを考慮しましょう。交渉の理由と根拠、購入希望者の資金力と本気度、市場の動向と競合物件の状況、自身の売却スケジュールと資金計画、最低売却価格との比較。これらを総合的に判断して、交渉に応じるかどうかを決めましょう。また、価格以外の条件での調整も検討できます。例えば、引き渡し時期の調整、設備の修繕対応、諸費用の負担分担などです。柔軟な対応により、双方が納得できる条件での成約につながることもあります。重要なのは、感情的にならず、冷静に判断することです。不動産会社の担当者と相談しながら、最適な対応を決めましょう。これはマンション売却において、やったらあかん事の1つです。

住宅ローン関連での重大なミス

ローン残債を把握していない

Q: ローンが残っていても売却できますか?

A: 売却代金でローンを完済できれば可能です。足りない場合は自己資金での補填が必要です。

住宅ローンが残っているマンションを売却する場合、原則として売却時にローンを完済する必要があります。ローン残債を正確に把握せずに売却活動を進めると、売却代金でローンを完済できず、売却自体ができなくなる可能性があります。売却を検討する際は、まず金融機関に連絡してローン残債を確認し、売却予想価格と比較して完済可能かどうかを確認しましょう。ローン残債の確認は、売却活動を始める前の最重要事項です。

ローン残債の確認方法は、金融機関への直接問い合わせ、インターネットバンキングでの確認、年次の残高証明書の確認などがあります。また、売却時期によって残債額は変わるため、売却予定時期での残債額を正確に把握することが重要です。さらに、繰上返済手数料、抵当権抹消費用なども考慮に入れる必要があります。売却代金でローンを完済できない場合(オーバーローン)は、自己資金での補填、住み替えローンの利用、任意売却などの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、早めに金融機関や不動産会社に相談し、最適な方法を検討しましょう。オーバーローンの状況でも売却は可能ですが、事前の準備と計画が不可欠です。

金融機関への事前相談を怠る

住宅ローンが残っている場合、売却前に必ず金融機関に相談しましょう。抵当権抹消の手続きや、売却代金でローンを完済できない場合の対応策について、事前に確認しておくことが重要です。金融機関との相談では、以下の点を確認しましょう:現在のローン残債額、繰上返済手数料、抵当権抹消に必要な手続きと費用、売却代金での完済が困難な場合の対応策、任意売却の可能性と条件。

特に、売却代金でローンを完済できない場合は、任意売却という選択肢があります。任意売却は、金融機関の同意を得て、ローン残債よりも安い価格で物件を売却する方法です。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、残債の処理についても金融機関と交渉できます。ただし、任意売却には一定の条件があり、金融機関の同意が必要です。また、信用情報への影響もあるため、慎重な検討が必要です。金融機関との相談は、売却を決意した段階で早めに行うことが重要です。時間的余裕があることで、より多くの選択肢を検討でき、有利な条件での解決が可能になります。

売却後の手続きでのミス

確定申告を怠る

Q: 損失が出た場合も申告が必要ですか?

A: 損失の場合は申告義務はありませんが、特例を使える場合があるので確認しましょう。

マンション売却で利益が出た場合、翌年に確定申告が必要です。申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行いましょう。不明な点があれば、税理士に相談することをおすすめします。確定申告は、売却による譲渡所得がある場合だけでなく、特例を利用する場合にも必要になることがあります。

確定申告の準備は、売却が完了した時点から始めることが重要です。必要な書類を整理し、譲渡所得の計算を行いましょう。譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、購入価格、購入時の諸費用、改良費などが含まれます。譲渡費用には、仲介手数料、印紙税、測量費、解体費などが含まれます。これらの費用を証明する書類は、確定申告時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。また、特例を利用する場合は、それぞれの特例に応じた書類が必要になります。確定申告の準備は複雑なため、早めに税理士に相談することをおすすめします。適切な申告により、税負担を最小限に抑えることができます。

税制特例を調べずに申告する

マンション売却には様々な税制特例があります。3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買い替え特例など、条件を満たせば大幅な節税が可能です。これらの特例を知らずに申告すると、本来払わなくて良い税金を支払うことになります。各特例には適用条件があり、併用できないものもあるため、事前に詳しく調べることが重要です。税制特例の適用により、数十万円から数百万円の節税効果が期待できる場合もあります。

| 特例名 | 控除額・軽減内容 | 主な適用条件 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 3,000万円特別控除 | 譲渡所得から3,000万円控除 | 居住用財産の売却 住まなくなってから3年以内 |

住宅ローン控除との併用不可 |

| 軽減税率の特例 | 税率を20%から14%に軽減 | 所有期間10年超の居住用財産 3,000万円控除との併用可 |

譲渡所得6,000万円以下の部分のみ |

| 買い替え特例 | 譲渡所得税の繰り延べ | 特定の買い替え要件を満たす場合 所有期間10年超 |

税金の免除ではなく繰り延べ |

税制特例の選択は、将来の税負担も考慮して行う必要があります。例えば、買い替え特例は税金の繰り延べであり、将来の売却時に税負担が発生します。一方、3,000万円特別控除は完全な控除であり、将来の税負担はありません。どの特例を選択するかは、個々の状況により異なるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

契約・引き渡し段階での最終的なミス

契約書の内容を十分確認しない

Q: 契約書で特に注意すべき点は?

A: 売買価格、引き渡し条件、契約不適合責任の範囲と期間を重点的に確認しましょう。

売買契約書は売却の最終的な取り決めを記載した重要な書類です。署名・押印後の変更は原則できないため、契約前に内容を十分確認することが必要です。売買価格、引き渡し日、付帯設備の取り扱い、契約不適合責任の期間など、重要な項目は必ずチェックしましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問してください。契約書の内容は法的拘束力があるため、後から「知らなかった」では済まされません。

契約書で特に注意すべき項目は以下の通りです。売買価格と支払い条件、引き渡し日と引き渡し条件、付帯設備表の内容、契約不適合責任の範囲と期間、手付金の額と没収条件、ローン特約の内容、特約事項の詳細。これらの項目について、事前に不動産会社から説明を受け、疑問点は必ず解決しておきましょう。また、契約書の内容は、事前の打ち合わせ内容と一致しているかも確認が必要です。口約束だけでは法的効力がないため、重要な取り決めは必ず契約書に明記してもらいましょう。契約書の確認は時間をかけて行い、急かされても慎重に検討することが重要です。

引き渡し準備を怠る

売買契約から引き渡しまでは通常1〜2ヶ月の期間があります。この間に引っ越しや残置物の処理を完了させる必要がありますが、準備を怠ると引き渡し日に間に合わず、契約違反となる可能性があります。引き渡し日が決まったら、逆算してスケジュールを立て、余裕を持って準備を進めましょう。引き渡し準備には、想像以上に時間がかかることが多いため、早めの準備が重要です。

引き渡し準備のチェックリストを作成し、計画的に進めることをおすすめします。引っ越し業者の手配と日程調整、不用品の処分、ライフライン(電気・ガス・水道・インターネット)の停止手続き、郵便物の転送手続き、住民票の移転、各種住所変更手続き、鍵の準備、清掃の実施、付帯設備の動作確認。これらの準備を怠ると、引き渡し日に問題が発生し、買主に迷惑をかけるだけでなく、契約違反として損害賠償を求められる可能性もあります。特に、残置物の処理は時間がかかることが多いため、早めに着手することが重要です。また、引き渡し前の最終確認では、付帯設備表の内容と実際の状況が一致しているかを必ず確認しましょう。

売却費用・税金の把握不足

売却にかかる費用を把握していない

Q: 売却費用はどのくらいかかりますか?

A: 一般的に売却価格の5〜7%程度です。3,000万円なら150〜200万円程度を見込んでおきましょう。

マンション売却には様々な費用がかかります。仲介手数料、印紙税、登記費用、ハウスクリーニング費用など、これらを事前に把握していないと、手取り額が予想より大幅に少なくなってしまいます。売却費用は売却価格の5〜7%程度が一般的ですが、物件の状況や選択するサービスによって変動します。事前に詳細な費用計算を行い、手取り額を正確に把握することが重要です。

マンション売却にかかる主な費用(売却価格3,000万円の場合)

| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 | 節約のポイント |

|---|---|---|---|

| 仲介手数料 | 約105万円 | 売却価格×3%+6万円+消費税 | 値引き交渉可能な場合もある |

| 印紙税 | 1万円 | 売買契約書に貼付 | 電子契約で節約可能 |

| 登記費用 | 2〜5万円 | 抵当権抹消等 | 司法書士選択で差が出る |

| ハウスクリーニング | 5〜15万円 | 任意だが推奨 | 部分的な実施で費用削減 |

| その他諸費用 | 5〜10万円 | 測量費、廃棄物処理費等 | 必要性を事前に確認 |

売却費用の中でも最も大きな割合を占めるのが仲介手数料です。法律で上限が定められていますが、不動産会社によっては値引きに応じてくれる場合もあります。ただし、値引きを求める際は、サービス内容が低下しないよう注意が必要です。また、ハウスクリーニングや測量などの費用は、物件の状況によって必要性が変わります。不動産会社と相談しながら、本当に必要な費用かどうかを判断しましょう。

成功するマンション売却戦略

信頼できる不動産会社の選び方

マンション売却の成功は、信頼できる不動産会社選びから始まります。査定額だけでなく、過去の実績、担当者の経験、コミュニケーション能力、アフターサポートの充実度などを総合的に判断しましょう。また、そのエリアでの売却実績が豊富で、マンション売却に特化したノウハウを持つ会社を選ぶことが重要です。不動産会社選びは、売却成功の50%以上を左右する重要な要素です。

優良な不動産会社を見分けるためには、以下の点を重視しましょう。そのエリアでの豊富な売却実績、マンション売却の専門知識、市場動向の正確な把握、効果的な販売戦略の提案力、迅速で丁寧なコミュニケーション、売却後のアフターサポート体制、適切な価格設定能力、幅広いネットワークと集客力。これらの要素を総合的に評価し、最も信頼できる会社を選びましょう。また、担当者との相性も重要です。売却活動は数ヶ月にわたる長期戦になるため、信頼関係を築ける担当者を選ぶことが成功の鍵となります。

優良不動産会社の見分け方

適切な売却タイミングの見極め

Q: 売却に最適な時期はいつですか?

A: 一般的に2〜3月、9〜11月が需要期ですが、物件や市況により異なるため専門家に相談しましょう。

マンション売却には適切なタイミングがあります。市場動向、季節要因、個人的な事情などを総合的に考慮して、最適な売却時期を見極めましょう。一般的に、新年度や転勤シーズンの2〜3月、9〜11月は需要が高まる傾向にあります。ただし、個々の物件や市場状況によって最適なタイミングは変わるため、不動産会社と相談して決めることが重要です。

売却タイミングを決める際は、以下の要因を考慮しましょう。市場の需給バランス、金利動向、税制改正の影響、地域開発の予定、個人的な資金需要、住み替えのスケジュール、築年数と資産価値の関係。これらの要因を総合的に判断し、最も有利なタイミングで売却することが重要です。また、急いで売却する必要がない場合は、市場の動向を見ながら最適なタイミングを待つことも一つの戦略です。ただし、築年数の経過による資産価値の低下も考慮に入れる必要があります。

参考リンク

まとめ

最後に重要なポイント

コメント