住宅価格の高騰の理由【下がるわけがない!!】

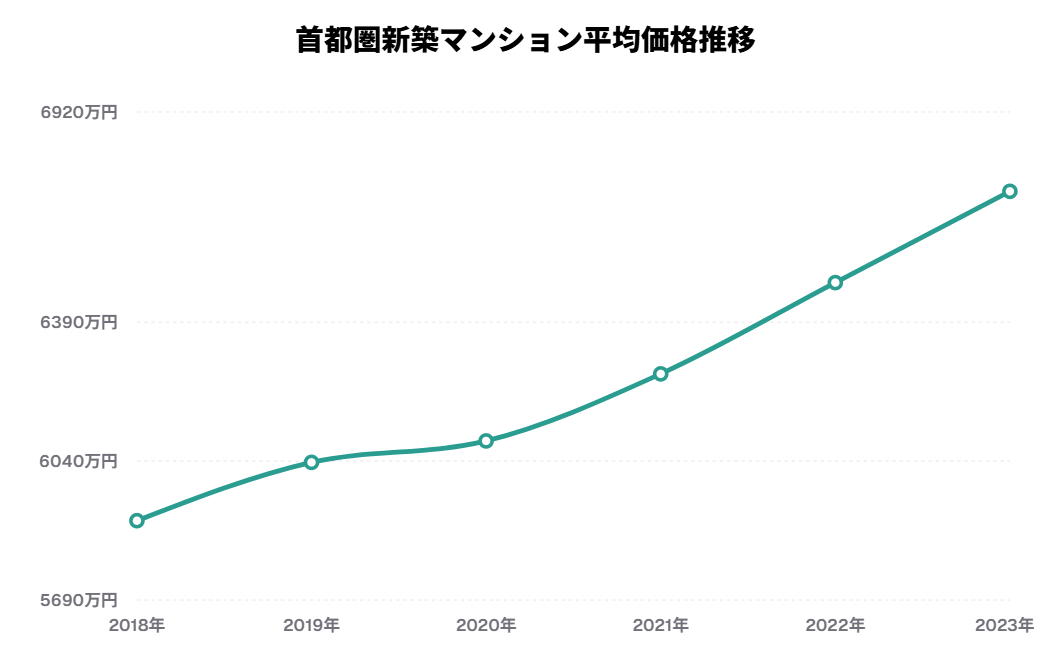

日本の住宅市場、特に首都圏エリアでは過去10年間で大幅な価格上昇が見られます。2024年12月時点での東京・埼玉・千葉・神奈川の首都圏における新築戸建ての平均価格は4,629万円、東京23区では7,193万円となっています。これが10年前は首都圏で3,327万円、東京23区で4,267万円だったことを踏まえると、特に東京23区での上昇幅は顕著です。

新築マンションの価格上昇はさらに著しく、2024年の平均価格は首都圏で7,820万円、東京23区では1億1,181万円に達しています。10年前は首都圏で5,060万円、東京23区で5,900万円だったことを考えると、マンション価格は戸建て以上に急激な上昇を示しています。

特に注目すべきは高級物件の価格設定です。麻布台ヒルズのアマンレジデンス東京のペントハウスは非公表ながらも200億円以上という価格が話題となり、六本木のパークマンションは55億円、三田ガーデンヒルズは45億円という最高販売価格が設定されています。驚くべきことに、これらの超高級物件も高い需要があり、すぐに売れていくという状況です。

| 物件名 | 価格 |

|---|---|

| アマンレジデンス東京(ペントハウス) | 200億円以上 |

| 六本木パークマンション | 55億円 |

| 三田ガーデンヒルズ | 45億円 |

一方で、一般家庭にとっては住宅購入のハードルが年々高くなっています。日本全体の平均世帯年収は524.2万円ですが、首都圏エリアの新築マンション価格は7,820万円です。一般的に住宅ローンの借入可能額は年収の7〜8倍程度と言われていることを考えると、多くの家庭にとって都内に通勤できる距離での新築マンション購入は困難な状況となっています。

国土交通省の調査によると、2024年度の住宅着工戸数は41.2万戸で前年とほぼ同水準でした。しかし、利用関係別に見ると、持家は11.3万戸で前年比4.9%減、分譲住宅は12.1%減と厳しい状況が続いています。一方で賃貸住宅の着工は増加傾向にあり、これは住宅購入を諦めざるを得ない家庭が賃貸を選ぶケースが増えていることを示唆しています。

第3次ウッドショックと資材高騰

木材価格指数の推移

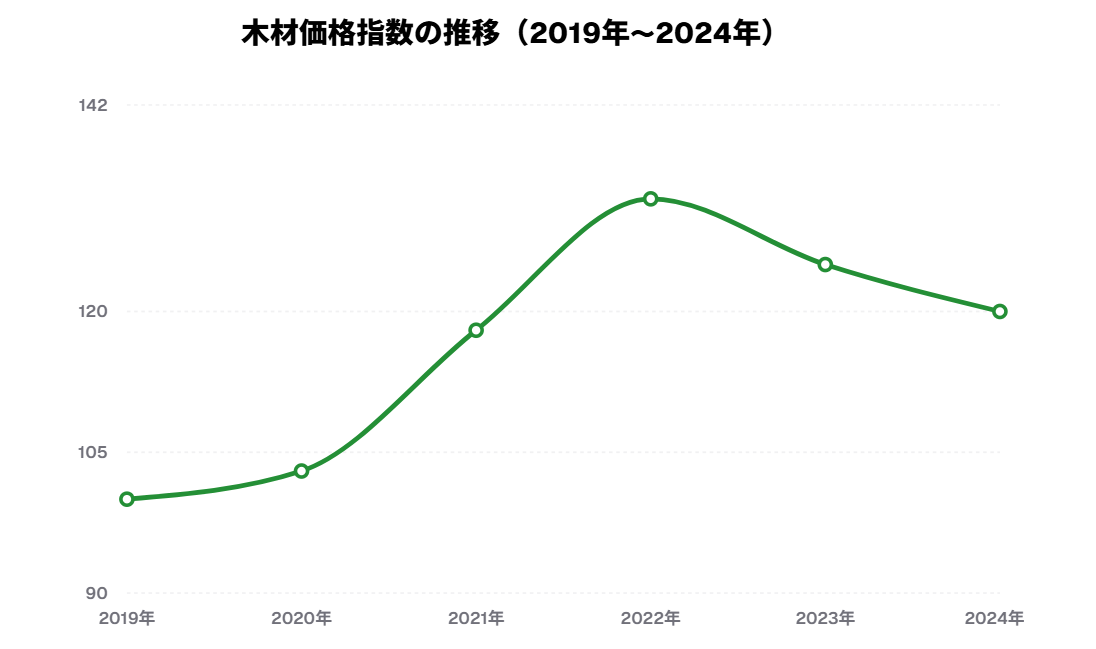

住宅価格高騰の大きな要因の一つが「第3次ウッドショック」と呼ばれる木材の高騰です。ウッドショックとは木材の需要と供給のバランスが崩れ、価格が急激に上昇する現象を指します。1992年から93年にかけての第1次ウッドショック、2006年頃の第2次ウッドショックに続き、現在は第3次ウッドショックの渦中にあります。

この第3次ウッドショックの発端は2020年に始まった新型コロナウイルスの影響です。世界経済の中心であり広大な土地を持つアメリカでは、リモートワークの普及により郊外への移住や住宅のリフォーム需要が急増しました。しかし、パンデミックによるロックダウンで木材の供給が制限されたため、需要に供給が追いつかず、木材価格が高騰しました。

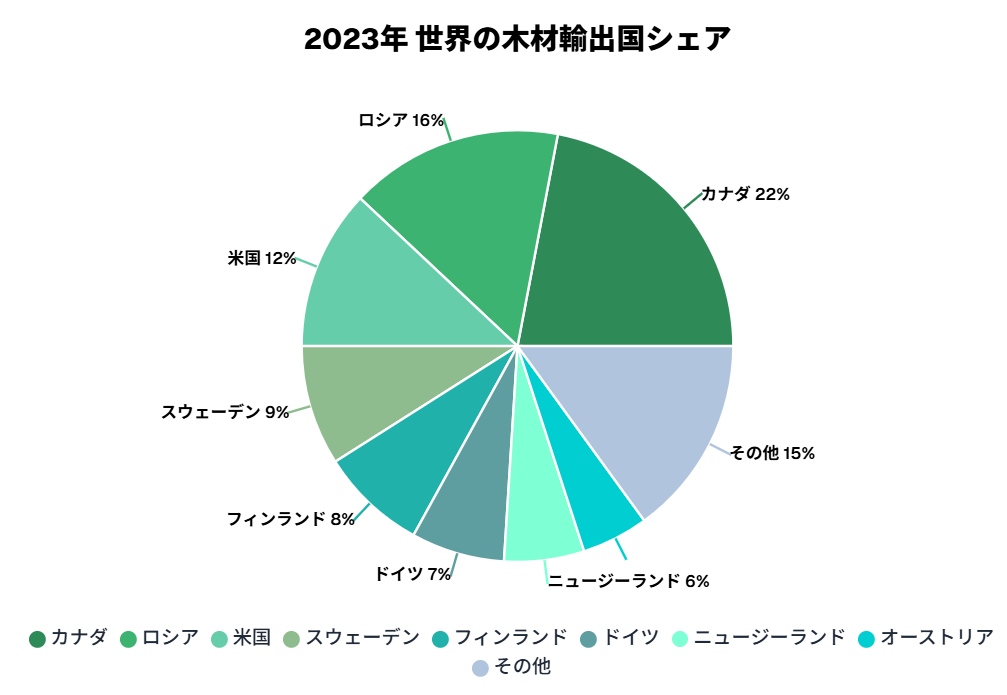

さらに2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻も木材価格に大きな影響を与えています。ロシアは世界全体の木材輸出量の約20%を占める森林資源大国であり、ウクライナも日本に木材を輸出している国です。両国の紛争により、世界の木材供給量が減少し、価格上昇圧力となっています。

日本国内の問題も木材不足に拍車をかけています。日本の木材輸入業者が世界的な木材価格の高騰を受けて一時的に木材の買い控えを行ったことで、国内の木材不足がさらに深刻化しました。これは高値で仕入れた木材が価格下落時に損失を生む可能性を懸念したためですが、結果として住宅の建築コスト上昇につながりました。

原油価格の高騰も木材価格に影響を与えています。原油価格は中東情勢の不安などから2020年頃から大きく上昇しており、日本の住宅に使う木材の多くは輸入に頼っていることから、輸送コストの上昇が木材価格に反映されています。

木材以外の建築資材も高騰しています。鉄鋼の原料となる鉄スクラップは、2020年1月には1トンあたり2万4,500円だったものが、2022年1月には4万5,000円になり、その後もこの水準を推移しています。コロナ前と比べて倍以上の価格になっており、これらの資材高騰が住宅価格を押し上げる大きな要因となっています。

円安が住宅価格に与える影響

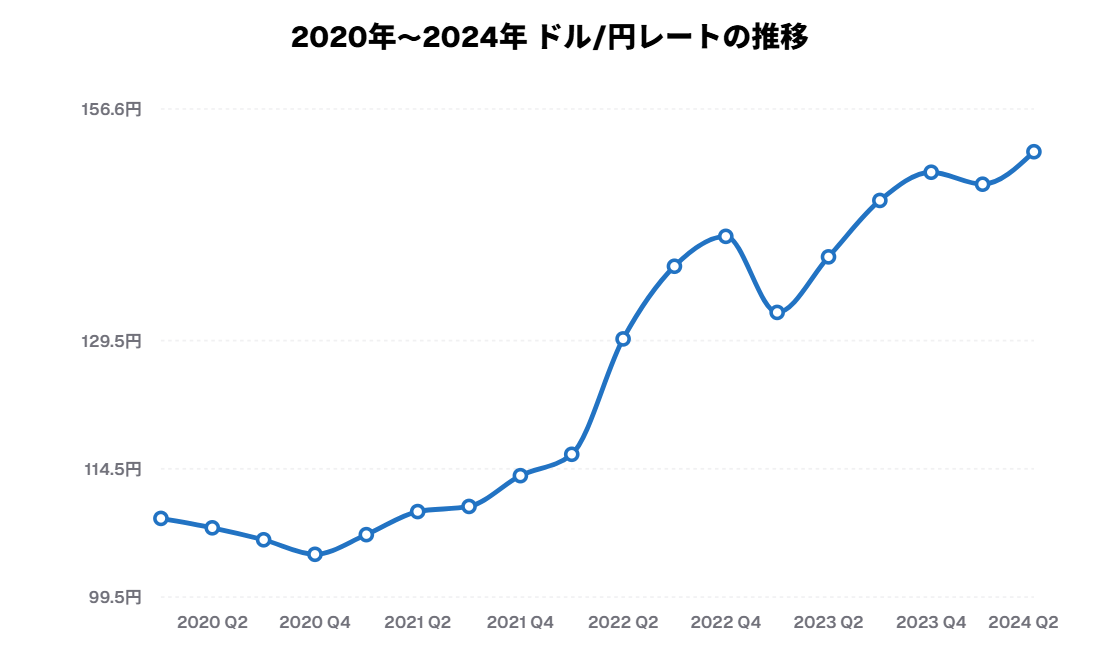

住宅価格高騰のもう一つの大きな要因は円安の進行です。2020年頃までは1ドル110円程度だった為替レートが、2022年には150円まで円安が進み、2024年2月現在でも1ドルは150円台で推移しています。

この円安の主な要因はアメリカと日本の金利差にあります。アメリカはインフレを抑制するために金利を引き上げる政策を取っている一方、日本は経済活性化のために低金利政策を維持しています。この金利差により、投資家は低金利通貨である円を売って高金利通貨であるドルを買うという取引を行い、結果として円安が進行しています。

円安は複数の経路を通じて住宅価格の高騰につながっています。まず、海外投資家からの需要増加が挙げられます。円安により、海外投資家にとって日本の不動産は割安に見えるようになりました。2020年頃と比較すると、円安の影響で約30%割引で購入できる計算になります。

特にタワーマンションが多く建設されている東京の湾岸エリアでは、海外投資家による投資用物件の購入が目立っています。「夜でも明かりがついていない部屋だらけのタワーマンション」というニュースを目にすることがありますが、これは海外投資家が値上がり期待で購入し、実際には居住していないケースを示しています。

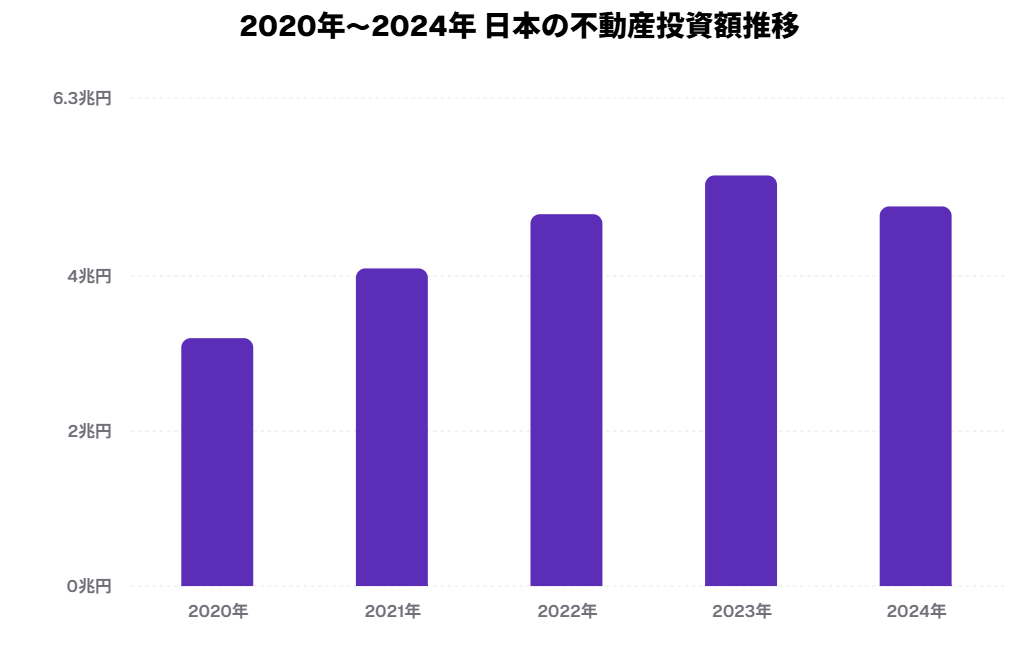

世界最大級の不動産サービス会社であるジョーンズラングラサールの調査によると、2024年第3四半期末時点における日本の不動産投資額は3兆8,500億円で、前年比41%増を記録しています。これは海外投資家が日本の不動産市場に積極的に資金を投入していることを示しています。

また、円安は木材以外の建築資材の価格も押し上げています。日本の建設業界では木材だけでなく、鉄鋼などの輸入資材が多く使用されていますが、円安によりこれらの輸入コストが上昇し、結果として住宅価格の高騰につながっています。

建設業界の人件費上昇と人手不足

住宅価格高騰の3つ目の要因として、建設業界における人件費の上昇が挙げられます。厚生労働省の調査によると、2024年5月時点での建設業における現金給与額は39万円となり、前年比で7%以上上昇しています。このような人件費の上昇は住宅建設コストの増加に直結しています。

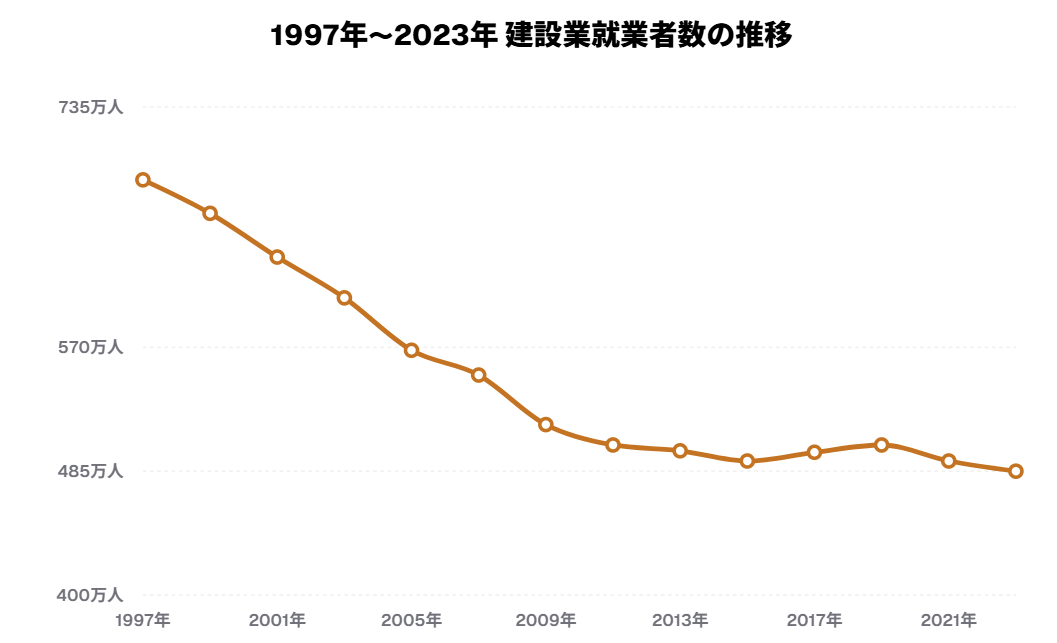

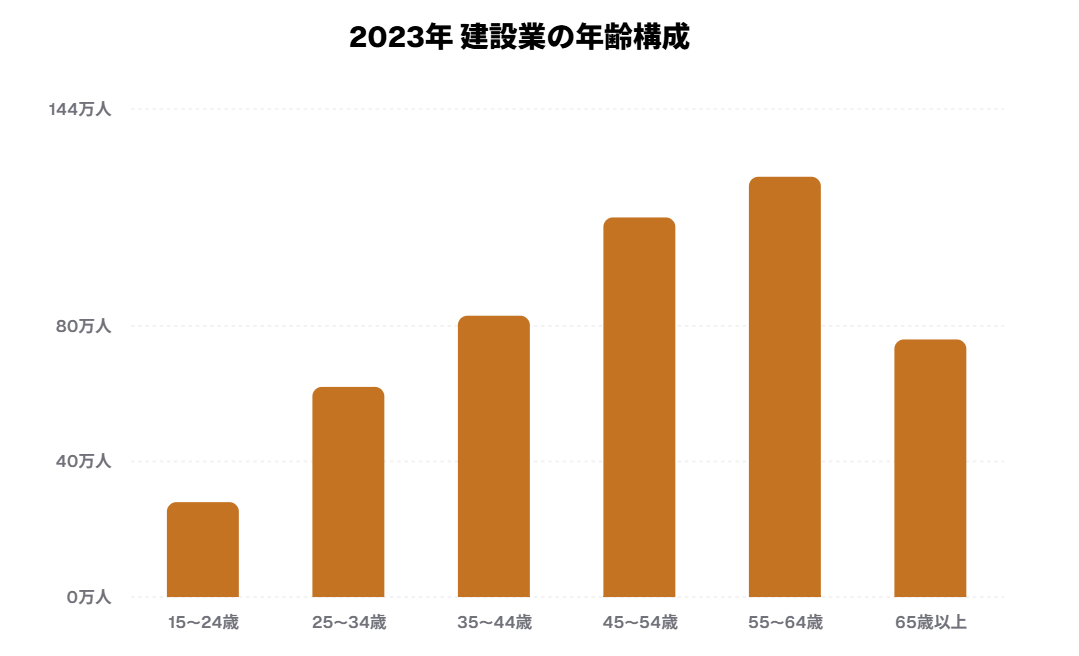

建設業界の人件費上昇の背景には深刻な人手不足があります。総務省の統計によれば、日本の建設業就業者数は1997年のピーク時には約685万人でしたが、2023年時点では約483万人まで減少しています。特に55歳以上の就業者が約37%を占める一方、29歳以下は約12%にとどまり、全産業と比較しても高齢化が著しく進んでいます。

この高齢化と人手不足により、残された労働者への負担が増加し、賃金の上昇圧力となっています。また、建設業界にもようやく働き方改革の波が押し寄せ、労働環境に大きな変化が生じています。2024年からは建設業でも割増賃金の引き上げと残業時間の規制が適用されるようになりました。

これまで建設業界はトラックの運転手などと同様に、労働時間が不透明な部分がありましたが、厚生労働省からは長時間労働の是正や有給休暇の取得促進など、労働環境の改善が強く求められています。これらの取り組みは労働者にとっては歓迎すべきものである一方、企業にとっては人件費の増加要因となっています。

具体的には、残業時間の削減により同じ仕事量をこなすためにはより多くの人員が必要になり、有給休暇取得率の向上は代替要員の確保などのコストにつながります。さらに、建設業界では法定福利費の適正化も進んでいます。

法定福利費とは、企業が法律に基づいて従業員に対して提供する保険や費用のことです。国土交通省の建設業における社会保険加入対策によると、これまで建設現場では重層下請け構造などの影響で法定福利費が適切に確保されていないケースがありました。

重層下請け構造とは、工事を請け負っている頂点の会社から順次下位の企業へ仕事を委託していく構造を指します。この構造が建設業界では一般的ですが、近年は社会保険加入の徹底や法定福利費の内訳明示が求められるようになり、企業の社会保険料負担が増加し、人件費の上昇につながっています。

投資目的の住宅購入増加

住宅購入目的の内訳

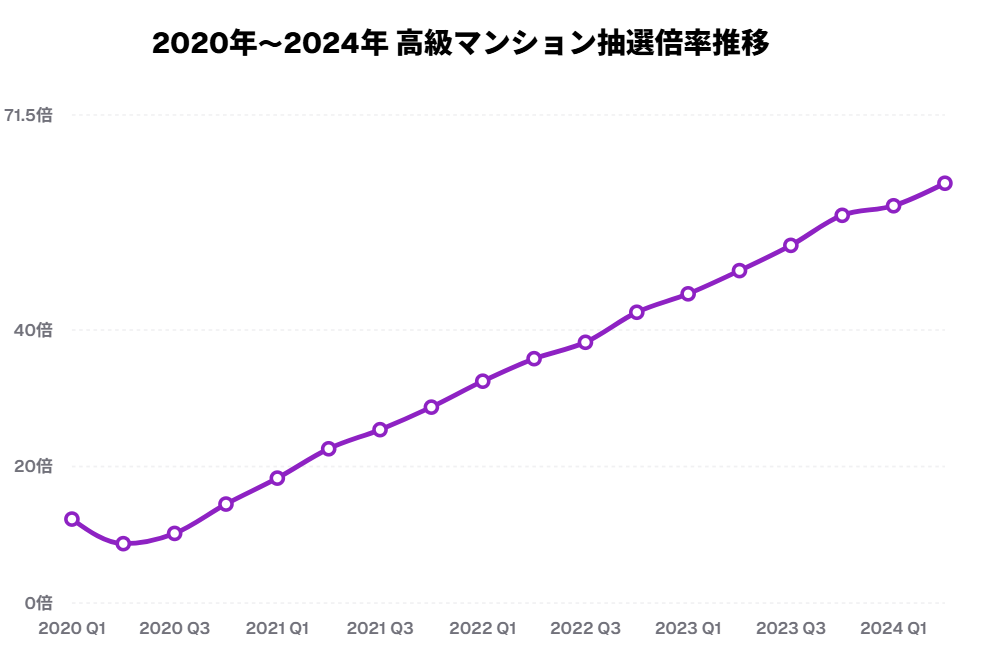

高級マンション抽選倍率推移

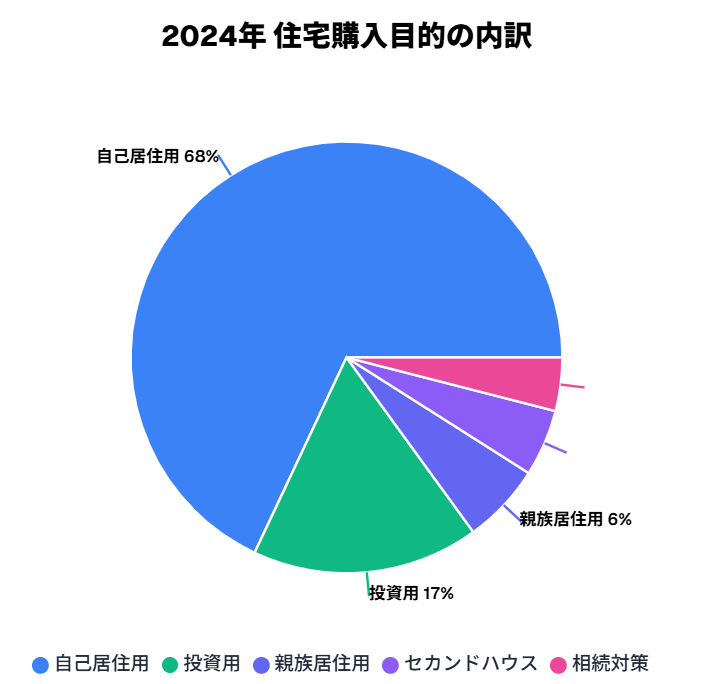

住宅価格高騰の4つ目の要因として、投資目的の住宅購入の増加が挙げられます。海外投資家だけでなく、日本国内の投資家も投資としての住宅購入に積極的になっています。特に東京23区のフラッグシップとなるようなタワーマンションは人気が高く、購入するために数十倍という高い倍率の抽選となるケースも少なくありません。

このような高級物件は、購入した直後に転売するだけで数千万円、場合によっては数億円の利益を得られるという状況が生まれています。こうした投資家に対して銀行などの金融機関が積極的に融資を行っていることも、投資が加熱している背景にあります。

投資目的の住宅購入が増加している理由の一つに、日本の低金利政策があります。長期にわたる低金利環境下で、銀行預金などの伝統的な資産運用では十分なリターンが得られないため、より高いリターンが期待できる不動産投資に資金が流れています。

また、日本の不動産、特に東京の不動産は世界的に見ても安定した投資先と評価されています。政治的安定性、治安の良さ、インフラの整備状況などが評価され、グローバル投資家からの資金流入が続いています。

さらに、近年のインバウンド需要の回復や2025年の大阪・関西万博の開催など、観光関連の需要増加も見込まれることから、民泊やホテルなどの宿泊施設としての利用を目的とした不動産投資も増加しています。

投資目的の住宅購入が増加することで、実需(実際に住むための需要)以上に住宅価格が押し上げられる現象が起きています。これにより、本来住むための住宅を求める一般家庭にとっては、さらに購入のハードルが高くなるという悪循環が生じています。

特に問題なのは、投資目的で購入された住宅の中には、実際には誰も住んでいない「空き家」状態のものが少なくないことです。これは住宅の社会的な役割を考えると非効率な状況であり、住宅政策上の課題となっています。

今後の不動産市場の見通し

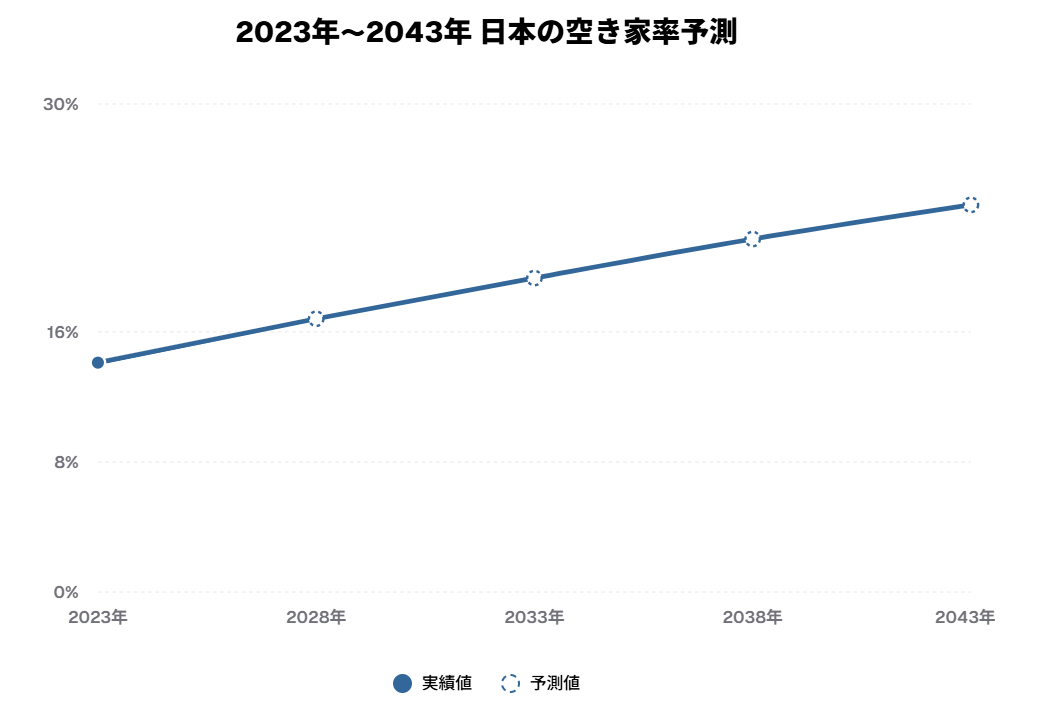

日本の空き家率予測

出典:国土交通省推計

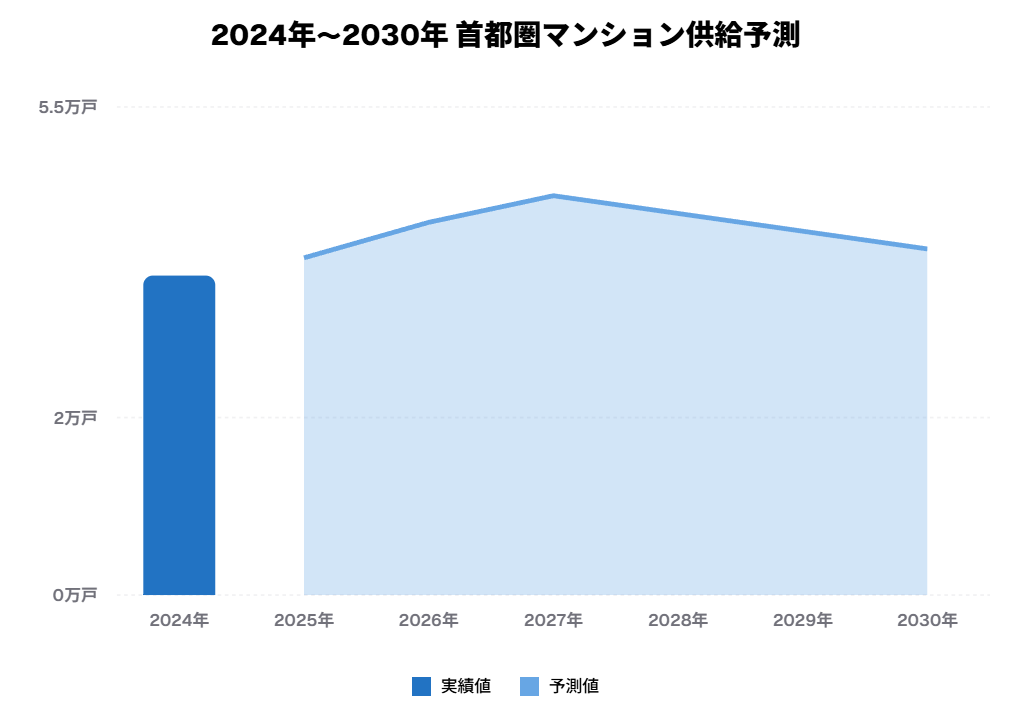

出典:国土交通省推計これまで見てきた住宅価格高騰の要因を踏まえ、今後の不動産市場はどのように推移していくのでしょうか。不動産経済研究所の予想によると、2025年の首都圏マンション供給戸数は前年比13%増の2万6,000戸が見込まれています。価格が高騰していても、マンションには依然として強い需要があると予測されています。

東京に比べてまだ価格高騰が穏やかな埼玉、千葉、神奈川や、大阪、名古屋、福岡といった地方都市にも価格上昇の波が波及することが予想されます。大手デベロッパーも都市部の開発をやめる状況にはなく、現在の状況に大きな変化がない限り、この価格上昇トレンドがしばらく続くと考えられます。

国内外の投資家たちも強気の姿勢を崩しておらず、不動産購入を続けていることが価格の高値維持につながっています。しかし、一方で2043年までに日本の空き家率は約25%に達するという分析もあります。

この矛盾する状況は、都市部と地方の二極化がさらに進むことを示唆しています。東京などの大都市圏では住宅価格の高騰が続く一方、地方では人口減少に伴い空き家が増加するという構図です。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2050年には日本の人口は約1億人まで減少するとされており、特に地方での人口減少が顕著になると予想されています。

また、日本銀行の金融政策も不動産市場に大きな影響を与える要素です。2023年12月に日銀は事実上のマイナス金利政策を終了し、2024年3月には政策金利を0.1%に引き上げました。今後も段階的な利上げが予想されており、これにより住宅ローン金利の上昇が見込まれます。金利上昇は住宅購入の負担を増加させるため、需要の減少につながる可能性があります。

さらに、政府の住宅政策も市場に影響を与えます。2024年10月から新築住宅に対する省エネ基準適合が義務化され、これにより建築コストの上昇が見込まれています。一方で、中古住宅の流通促進や空き家対策などの政策も強化されており、これらが市場のバランスを変える可能性もあります。

不動産市場の二極化に対応するため、投資家やデベロッパーは戦略の見直しを迫られています。都心部の高級物件だけでなく、郊外の利便性の高いエリアや、地方中核都市の再開発プロジェクトなど、多様な投資先を検討する動きが見られます。また、既存物件のリノベーションや用途転換(オフィスから住宅へのコンバージョンなど)も増加しています。

個人の住宅購入者にとっては、価格高騰と金利上昇という厳しい環境が続く可能性が高いですが、テレワークの普及により住む場所の選択肢が広がっていることは追い風となるでしょう。都心から少し離れた郊外や、交通の便が良い地方都市など、価格と利便性のバランスを考慮した住宅選びが今後さらに重要になると考えられます。

まとめ【住宅価格高騰と今後の展望】

住宅価格高騰の主な要因

| 要因 | 影響度 |

|---|---|

| 第3次ウッドショックと資材高騰 | ★★★★☆ |

| 円安の進行 | ★★★★★ |

| 建設業界の人件費上昇 | ★★★☆☆ |

| 投資目的の住宅購入増加 | ★★★★☆ |

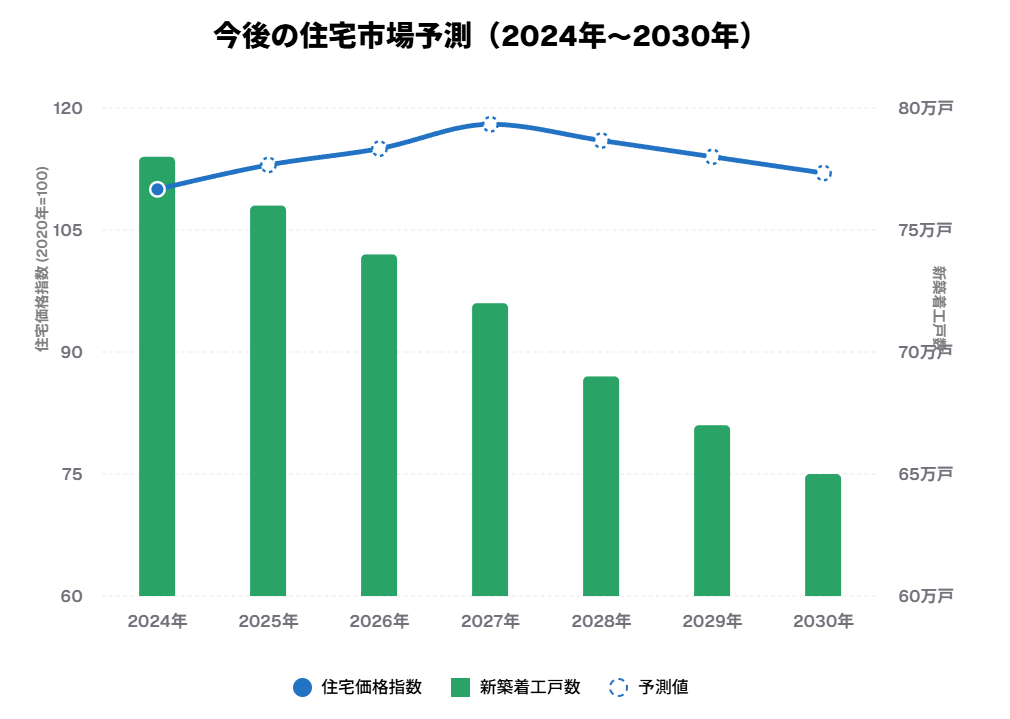

今後の住宅市場予測

本記事では、日本の住宅価格高騰の現状と背景について詳細に分析してきました。東京23区の新築マンション平均価格が1億円を超え、一般家庭にとって住宅購入のハードルが年々高くなっている状況が明らかになりました。

住宅価格高騰の主な要因として、第3次ウッドショックによる木材価格の上昇、円安の進行、建設業界の人件費上昇と人手不足、そして投資目的の住宅購入増加の4点を詳しく解説しました。これらの要因が複合的に作用し、特に都市部での住宅価格を押し上げています。

今後の不動産市場については、都市部と地方の二極化がさらに進むことが予想されます。東京などの大都市圏では当面は価格高騰が続く一方、地方では人口減少に伴い空き家問題が深刻化するでしょう。また、日銀の金融政策や政府の住宅政策も市場に大きな影響を与える要素となります。

このような状況下で、住宅購入を検討している方々は、以下のポイントを考慮することが重要です。

- 長期的な視点での検討:短期的な価格変動に一喜一憂せず、10年、20年といった長期的な視点で住宅購入を考えることが大切です。

- 立地の重要性:人口減少社会においては、交通の便が良く、生活インフラが整った立地の物件は価値が維持されやすい傾向があります。

- 金利動向の注視:今後の金利上昇を見据え、変動金利と固定金利のメリット・デメリットを十分に理解した上で住宅ローンを選択することが重要です。

- 中古住宅の検討:新築にこだわらず、良質な中古住宅やリノベーション物件も選択肢に入れることで、コストを抑えつつ希望のエリアに住める可能性が広がります。

- テレワークの活用:在宅勤務が可能な職種であれば、通勤時間の制約が少なくなるため、より広い選択肢の中から住まいを検討できます。

住宅は人生で最も高額な買い物の一つであり、慎重な判断が求められます。本記事が、住宅購入を検討している方々にとって、現状を理解し、より良い選択をするための一助となれば幸いです。

コメント