アウトフレーム工法【建築コスト増加で減少気味】

アウトフレーム工法とは何か?コスト増の根本原因

Q: アウトフレーム工法とは?

A: 柱や梁を室外に配置する工法で、構造躯体が大型化しコスト増の要因となる建築手法です。

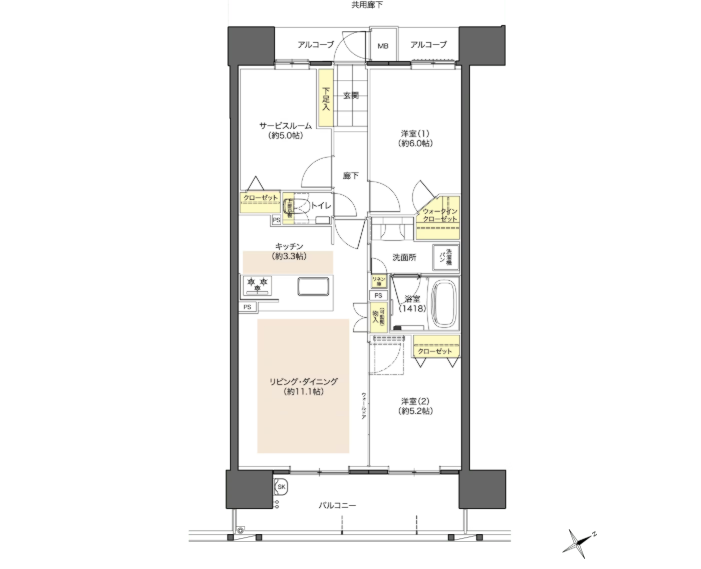

アウトフレーム工法(別名アウトポール工法)は、マンションの柱や梁を室外に配置する建築手法です。一見すると室内空間が広く使えるメリットがあるように思えますが、実際には建築コストの大幅な増加という深刻な問題を抱えています。この工法の最大の問題点は、構造躯体そのものが一回り大きくなることにあります。

従来のインフレーム工法では、柱や梁が室内に配置されるため、建物の外周寸法は比較的コンパクトに抑えられます。しかし、アウトフレーム工法では同じ専有面積を確保するために、柱や梁の分だけ建物全体が大型化せざるを得ません。この結果、柱間スパンが拡大し、構造体が負担すべき荷重が大幅に増加します。

荷重の増加は、より強固で厚い躯体の必要性を意味します。鉄筋の使用量増加、コンクリートの厚み増加、基礎工事の規模拡大など、建築工事のあらゆる段階でコストアップ要因が発生します。特に高層マンションにおいては、この影響は階数に比例して拡大し、総建築費に与える影響は無視できないレベルに達します。

さらに問題なのは、この構造的な制約により、設計の自由度が制限されることです。アウトフレーム工法を採用する場合、構造計算上の安全性を確保するために、より保守的な設計が求められ、結果として材料費や工期の延長につながります。これらの要因が複合的に作用し、建築コストの大幅な増加を招いているのが現実です。

アウトフレーム vs インフレーム構造比較

インフレーム工法

• 建物外周:コンパクト

• 構造負荷:標準

• 建築コスト:基準値

アウトフレーム工法

• 建物外周:大型化

• 構造負荷:増大

• 建築コスト:15~25%増

構造躯体の拡大がもたらす建築費への直接的影響

Q: 躯体拡大の具体的影響は?

A: 鉄筋量20-30%増、コンクリート量15-25%増により躯体工事費が大幅上昇します。

アウトフレーム工法による構造躯体の拡大は、建築費に直接的かつ深刻な影響を与えます。まず最も顕著な影響が現れるのは、鉄筋とコンクリートの使用量増加です。柱間スパンの拡大により、梁にかかる荷重が増大し、これに対応するために梁の断面を大きくする必要があります。一般的に、スパンが1メートル拡大すると、必要な鉄筋量は20-30%増加し、コンクリート量も15-25%増加するとされています。

さらに深刻なのは、基礎工事への影響です。建物全体が大型化することで、基礎の規模も比例して拡大します。特に軟弱地盤の場合、杭基礎の本数増加や杭径の拡大が必要となり、基礎工事費だけで従来工法の1.3-1.5倍に達するケースも珍しくありません。地下駐車場を併設する場合には、掘削土量の増加、土留め工事の規模拡大など、さらなるコスト増要因が加わります。

工期の延長も無視できない問題です。構造体の複雑化により、施工手順が煩雑になり、品質管理により多くの時間を要します。特に高層マンションでは、各階の施工サイクルが延長され、全体工期が10~15%程度延びることが一般的です。工期延長は人件費の増加、仮設費の増加、金利負担の増加など、多方面にわたってコストアップを招きます。

設備工事への影響も深刻です。建物の大型化により、給排水管、電気配線、空調ダクトなどの延長が必要となります。特に共用部分の設備容量増加は、受変電設備、給水ポンプ、排水処理設備などの大型化を招き、設備工事費全体を15-20%押し上げる要因となっています。これらの影響は個別に見ると小さく見えますが、総合すると建築費全体に対して無視できない影響を与えているのが実情です。

| 工事項目 | インフレーム工法 | アウトフレーム工法 | 増加率 |

|---|---|---|---|

| 躯体工事 | 3.2億円 | 4.0億円 | +25% |

| 基礎工事 | 1.0億円 | 1.35億円 | +35% |

| 設備工事 | 2.5億円 | 2.95億円 | +18% |

| 仕上工事 | 1.8億円 | 1.98億円 | +10% |

| 諸経費 | 1.2億円 | 1.34億円 | +12% |

| 合計 | 9.7億円 | 11.62億円 | +19.8% |

販売価格への転嫁と利益率への深刻な影響

Q: 利益率への影響は?

A: 建築費20%増でも販売価格転嫁は困難で、デベロッパーの利益率が大幅圧迫されます。

アウトフレーム工法による建築費増加の最も深刻な問題は、そのコストを販売価格に転嫁することの困難さにあります。マンション事業における利益率は一般的に8-12%程度と言われていますが、建築費が20%増加した場合、この利益を完全に吸収してしまう可能性があります。例えば、総事業費10億円のプロジェクトで利益率10%を想定していた場合、建築費の20%増加(約2億円)は利益1億円を大幅に上回り、事業そのものが赤字に転落するリスクを抱えています。

販売価格への転嫁が困難な理由は、マンション市場の価格競争の激化にあります。同じエリアで類似物件が供給される場合、アウトフレーム工法を採用した物件だけが大幅に高い価格設定をすることは現実的ではありません。消費者は価格に敏感であり、同じ専有面積であれば安い物件を選ぶ傾向が強いためです。この結果、デベロッパーは建築費増加分を自社で吸収せざるを得ず、利益率の大幅な悪化を招いています。

さらに問題を複雑にしているのは、金融機関からの借入金利負担です。建築費増加により必要資金が増大し、借入額も増加します。現在の金利水準でも、2億円の追加借入は年間数百万円の金利負担増を意味し、これが事業期間全体(通常2-3年)にわたって継続します。また、建築費増加により事業リスクが高まったと判断されれば、金融機関からより厳しい融資条件を提示される可能性もあり、資金調達コストのさらなる増加要因となっています。

この状況は、特に中小デベロッパーにとって致命的な影響を与えています。大手デベロッパーであれば、他の収益性の高いプロジェクトで損失を補填することも可能ですが、中小デベロッパーにとってはプロジェクト単体での収益性確保が生命線です。アウトフレーム工法の採用により事業が赤字に転落すれば、企業の存続そのものが危険にさらされることになります。このため、多くのデベロッパーがアウトフレーム工法の採用を躊躇し、結果として市場での普及が進まない要因となっています。

建築費増加が利益率に与える影響シミュレーション

建築費増加による資金調達への影響

マーケティング上の不利と消費者の誤解

Q: 販売上の問題点は?

A: 専有面積表示が同じため消費者に価値が伝わらず、高コストが販売不利に直結します。

アウトフレーム工法の最も深刻な問題の一つは、そのメリットが消費者に正しく伝わらないことです。マンションの販売において最も重要な指標である専有面積は、壁芯計算で算出されるため、アウトフレーム工法とインフレーム工法で同じ数値が表示されます。例えば、両方とも70㎡と表示される物件があった場合、実際にはアウトフレーム工法の方が室内の使用可能面積が広いにも関わらず、パンフレットや広告では同じ広さとして扱われてしまいます。

この問題は、消費者の購買行動に直接的な影響を与えています。多くの消費者は、まず専有面積と価格を比較して物件を絞り込みます。同じ70㎡でも、アウトフレーム工法を採用した物件が建築コスト増により5-10%高い価格設定になっていた場合、消費者は「同じ広さなのに高い物件」として認識し、検討対象から除外してしまう可能性が高くなります。実際の使い勝手や居住性の違いを理解してもらう前に、価格比較の段階で不利になってしまうのです。

さらに問題を複雑にしているのは、不動産仲介業者の理解不足です。多くの仲介業者は、アウトフレーム工法とインフレーム工法の違いを十分に理解しておらず、顧客に対して適切な説明ができません。結果として、「同じ面積で高い物件」という印象だけが先行し、アウトフレーム工法の真の価値が消費者に伝わらないまま販売機会を逸してしまうケースが頻発しています。

この状況は、デベロッパーにとって二重の打撃となっています。建築コストが高くなる一方で、その価値を市場で適切に評価してもらえないため、価格競争力を失い、販売期間の長期化や値下げ圧力に直面することになります。特に競合物件が多いエリアでは、この傾向が顕著に現れ、アウトフレーム工法を採用したプロジェクトの事業性を大幅に悪化させる要因となっています。

消費者のアウトフレーム工法に対する認識調査

工法別販売期間比較

総合的なコストパフォーマンスの検証

Q: 総合的な判断は?

A: 建築コスト増、販売不利、利益圧迫を総合すると事業リスクが極めて高い工法です。

これまで検証してきた各要素を総合的に評価すると、アウトフレーム工法は事業者にとって極めてリスクの高い選択肢であることが明らかになります。建築費の20%以上の増加、利益率の大幅な圧迫、販売期間の長期化、マーケティング上の不利など、複数のマイナス要因が重複して発生するため、事業全体の収益性を根本から脅かす結果となっています。特に、これらの要因が相互に影響し合い、問題を更に深刻化させている点が重要です。

具体的な数値で検証すると、100戸規模のマンションプロジェクトにおいて、アウトフレーム工法を採用した場合の総コスト増は約3億円に達します。これは建築費増加2億円、金利負担増1,200万円、販売期間延長による諸経費増2,500万円、その他の間接費用増5,300万円の合計です。一方で、この増加コストを販売価格に転嫁することは市場環境上困難であり、結果として事業者が全額を負担せざるを得ない状況となっています。

さらに深刻なのは、アウトフレーム工法を採用したプロジェクトの事業リスクの高さです。建築費増加により初期投資額が増大する一方で、販売の不確実性が高まるため、キャッシュフローの予測が困難になります。特に市場環境が悪化した場合、高コスト構造のプロジェクトほど大きな損失を被るリスクがあり、企業の財務安定性を脅かす要因となっています。

これらの分析結果から、現在の市場環境においてアウトフレーム工法を採用することは、事業者にとって合理的な選択とは言えません。居住性の向上というメリットはあるものの、それを上回るコスト増加と事業リスクの拡大により、持続可能な事業モデルとしては成立しにくいのが現実です。今後、市場の成熟や消費者の理解向上により状況が改善される可能性はありますが、現時点では慎重な判断が必要な工法と言えるでしょう。

アウトフレーム工法採用による総コスト増分析

| リスク項目 | インフレーム | アウトフレーム | リスク増加 |

|---|---|---|---|

| 建築コストリスク | 低 | 高 | +150% |

| 販売リスク | 低 | 高 | +180% |

| 資金調達リスク | 低 | 中 | +80% |

| 市場変動リスク | 中 | 高 | +120% |

| 収益性リスク | 低 | 極高 | +200% |

アウトフレーム工法採用の判断基準

• 利益率が15%未満のプロジェクト

• 競合物件が多数存在するエリア

• 価格感応度の高い顧客層がターゲット

• 中小デベロッパーの単独事業

• 販売期間に制約があるプロジェクト

• 高級マンション市場での展開

• ブランド力の高いデベロッパー

• 立地条件が極めて優良

• 十分な販売期間が確保可能

• 顧客への啓蒙活動が可能

まとめ

アウトフレーム工法は居住性向上というメリットがある一方で、建築コストの大幅増加、販売上の不利、利益率の圧迫など、事業者にとって深刻なデメリットが多数存在します。現在の市場環境では、これらのデメリットがメリットを大きく上回っており、慎重な判断が必要です。

特に中小デベロッパーにとっては事業継続を脅かすリスクとなる可能性が高く、採用には十分な検討と準備が不可欠です。